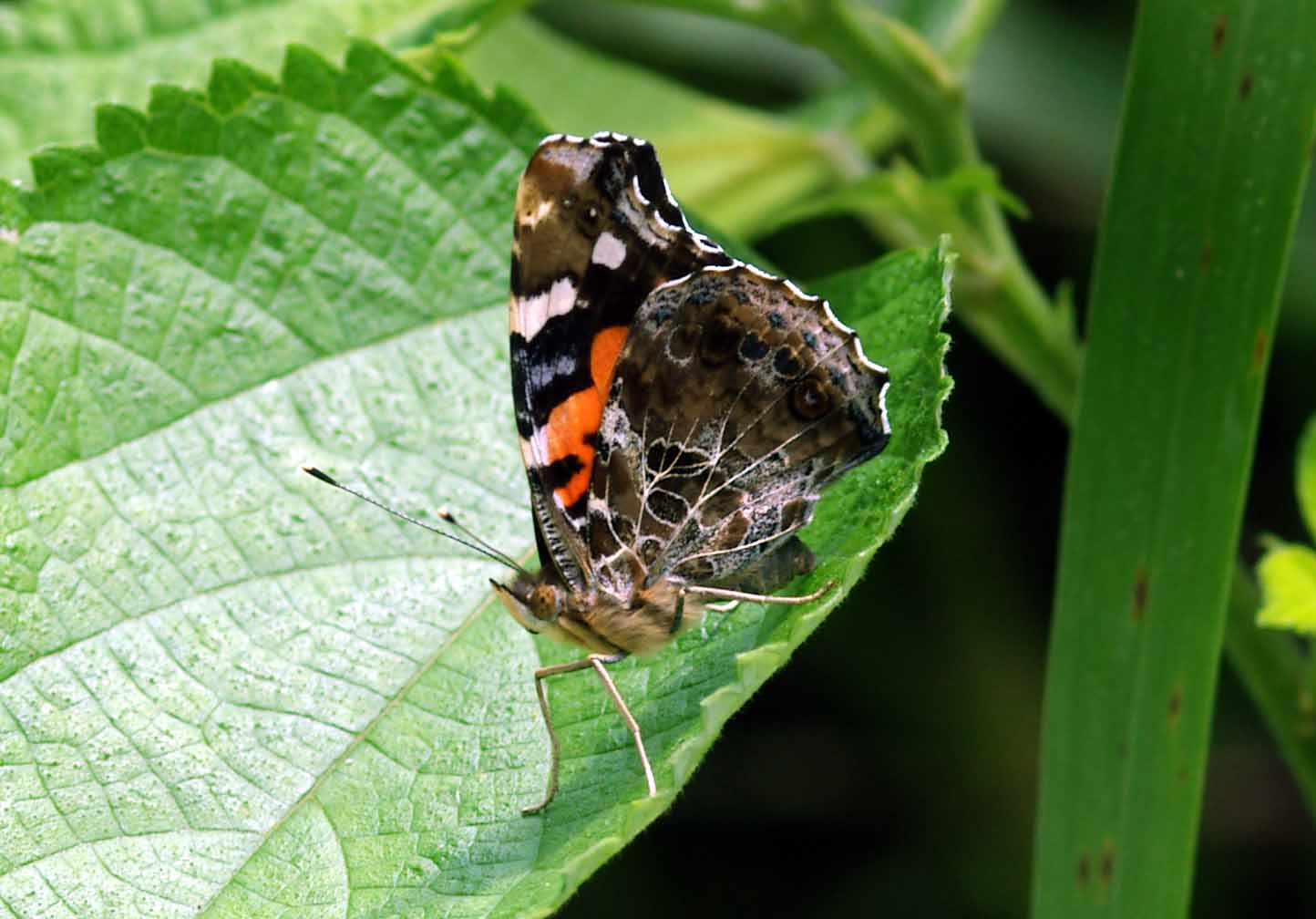

タテハチョウ科

軽井沢 Sep 15 2008

棲息域が北上している蝶は多く、暖帯から亜熱帯に棲息するクロコノマチョウ、ナガサキアゲハ、タテハモドキなどが関東で観察され、マスコミにも取り上げられたことがある。アオタテハモドキも、来年あたり台風に運ばれて武蔵野に迷い込んでくるかも知れない。

途中

ボタンで目次に戻れます。

武蔵野育ちの私にとって、キタテハは子供の頃に最も馴染んだタテハチョウの仲間である。夏休み、樹液のでている樹を探して雑木林を散策すると、サトキマダラヒカゲと共によく樹液を舐めていた。樹液争いではカナブンより上位なので、翅を広げてカナブンを威嚇する様子が印象的だった。成虫越冬態で年に数回発生するので、武蔵野では2月下旬から10月下旬まで観察される。本来は日当たりのよい荒地を好むので、田圃の畦道や林縁の草原など里山の風景によくとけこんでいた。

→

沖縄県本部町 May 19 2005:雄

軽井沢 Sep 17 2008

軽井沢 Sep 15 2008

A nymphalid male great purple licked sap in just 12 feet height of a sawtooth oak, which left it from me around 6 yards, when I went into the copse soon passing through the small grassland from the close path through a forest. I could see brilliant purple from the front wings, which opened for a split second by the threat of a hornet. After that, I didn't know what the reason was, but it didn't open the wings again until I left there.

沖縄県本部町 May 19 2005

After a short time, a female great purple came, too. No damage was virtually

seen in the wings, the body was exactly bigger than the male one, and it

seemed to be a fresh preoviposition individual. The female great purple

spread the wings, walked about busily, and aimed a pee at the head of the

KANABUN. So, it was really thought to be a threat to fight for the sap

against the KANABUN. The KANABUN once aimed back a pee too, but the great

purple didn't upset.

The female great purple licked sap with active violently for a while,

then it flew away and disappeared into the woods.

(Ranzan-Cho, Saitama, July 25, 2001)

KANABUNs, a kind of beetles, flocked together in the sap in others, and a male Japanese rhinoceros beetle, other species of beetles, was observed, too.

沖縄県本部町 May 20 2005

沖縄県本部町 May 20 2005

沖縄県国頭村 Jun 20 2002:雌

沖縄県本部町 May 19 2005:雌

長野県池の平湿原 Sep 16 2008

雌雄で翅表の色が大きく異なり一見別の蝶のように見えるが、よく観察すると目玉模様の配置が類似しているので同種なのだと納得できる。雄は後翅の青が鮮やかでアオタテハモドキと呼ばれる所以になっている。一方雌は赤を基調とするが個体によって赤が強かったり灰色が強かったり、青色が発達した雌も観察される。アオタテハモドキは顕著な季節型を表す種として知られているが、それに加えて遺伝子多型の表現型(フェノタイプ)が雌の翅表に表れることで多様な色彩の雌が観察されていることも十分考えられる。

長野県池の平湿原 Sep 16 2008

長野県池の平湿原 Sep 16 2008

長野県上高地 Aug 17 2005

沖縄県本部町 May 19 2005

日南 9.22.2011

池の平 Aug 2 2019

沖縄県石垣島 May 23 2008

沖縄県本部町 May 20 2005

軽井沢 Sep 17 2008

長野県菅平 Aug 3 2007

秋型:埼玉県秋ヶ瀬公園 Oct 26 2003

夏型:埼玉県嵐山町 Jul 20 2005

沖縄県石垣島 May 24 2008

佐久平 7.17.2017

佐久平 7.17.2017

石垣島 6.25.2013

沖縄県本部町 May 20 2005

佐久平 7.17.2017

埼玉県嵐山町 Aug 18 2006:雄

沖縄県石垣島 May 24 2008:雌

筆者が沖縄本島を訪れるようになったのは21世紀に入ってからだ。初めて国頭村の草原でアオタテハモドキが乱舞しているのを観たときは吃驚した。それもそのはず、一昔前の本によると、分布は先島諸島までで沖縄本島では生息できない迷蝶とされていた。今では本島各地の日当たりのよい草地に普通に観られる。地球温暖化によって越冬が可能になったこと、また従来キツネノマゴ科のキツネノマゴやキツネノヒマゴを幼虫の食餌植物としていたのが、本島では至るところに自生しているオオバコを食草としていることが繁殖を助けているようだ。昨今では宮崎や鹿児島でも棲息が確認されている。

キタテハとカナブン:新座市 Aug 11 1996

山梨県北杜市 8.12.2016

長野県池の平湿原 Sep 16 2008

モントリオール(カナダ) Jun 15 2008

幼虫の食草はクワ科のカナムグラである。荒地や藪の上に蔓延るつる草で、茎や葉の柄に下向きの棘があり、分け入ると体にべたべた纏わりついてくる。以前飼っていたピレネー犬は、飲みこんだ毛玉を吐き出すためによくこの葉を好んで食べていた。日本のカナムグラは中国大陸原産なので、キタテハも中国大陸からの帰化昆虫である可能性が指摘されている(福田春夫他:原色日本蝶類生態図鑑(II),保育社、1983)。昨今、宅地開発などで急速に田畑や草原が失われ、カナムグラの生育環境も限られてきた。勢い、キタテハの個体数もここ十年めっきり減ってきた。

夏型と秋型で翅の形と紋様が異なり、秋型は凹凸が強く赤銅色が鮮やかになる。秋が深まりセイタカアワダチソウの黄色い花に秋型のキタテハが群れるようになると、間もなく武蔵野は冬支度をはじめる。