シロチョウ科

途中

ボタンで目次に戻れます。

モンシロチョウ

Pieris

rapae

(英名:Small Cabbage; Small White)

→

かつての武蔵野ではキャベツの栽培が盛んでモンシロチョウが圧倒的に多かったが、やがて農薬が普及してモンシロチョウが激減しスジグロシロチョウが勢力を拡大した。現在では農薬の使用が制限されてきたためか、モンシロチョウが再びかなり復活してきた。

モンシロチョウもスジグロシロチョウも蛹越冬態である。ただモンシロチョウのほうが2週間程度羽化が早いので昨今では3月中旬から発生し、4月に入るとスジグロシロチョウが目立つようになる。

飛翔の様子から両種を見分けるのは困難だが、雄性のスジグロシロチョウを捕まえてみると仄かにレモンの香りがする。

ツマキチョウ Anthocharis

scolymus

(英名:Yellow Tip)

日本に生息するモンシロチョウ属はモンシロチョウ、オオモンシロチョウ、エゾスジグロチロチョウ、タイワンモンシロチョウと本種の5種が知られている。いずれの種もアブラナ科を食草にしていることから、アリルからし油のシニグリンを認識していると推察される。面白いのはモンシロチョウが栽培種を好むのに対し、スジグロシロチョウはどちらかというと野生種のイヌガラシやスカシダゴボウ、オランダガラシなどを食べることだ。

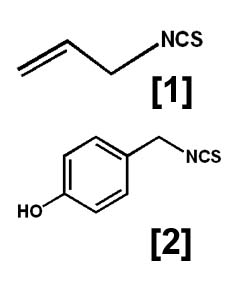

シニグリンはアリルからし油配糖体でそれ自身に刺激作用はないが、ミロシナーゼという酵素で加水分解を受けるとアリルからし油と呼ばれる揮発性のアリルイソチオシアネート(ALIT)[1]を生成する。和芥子や山葵の辛味成分である。ALITのラットでの経口急性毒性(LD50)は339 mg/kgと報告されている(西口示ら:家畜臨床、406、 25 、1997)。アブラナ科の植物はからし油という有毒物質を生成することで昆虫による食害を回避しているが、モンシロチョウはその毒を克服して勢力を拡大したと考えられている。因みにホットドッグで馴染みの洋芥子(イエローマスタード)はシナルビンを含み、辛味成分はALITより遥かにマイルドなパラヒドロキシベンジルイソチオシアネート[2]である。

ところで、冬遅く中国大陸から渡来し春はいつまでも滞在するツグミという渡り鳥がいる。中学生の頃、アメリカのテレビドラマで「0011ナポレオンソロ」というちょっとおどけたスパイものが流行ったが、敵役となった国際秘密結社の名がなぜかスラッシュ(ツグミ)だった。ツグミは新座では畑や黒目川の河岸でよく観察される。渡り鳥というのは面白く、ある日突然いなくなる。みんなで帰れば怖くない、といったところか。ツグミの旅立ちが近づく頃にツマキチョウが現れ、ゴールデンウィーク明けまで観ることができる。

武蔵野の春、雑木林の林縁の日当たりのよい小道では、小刻みに飛翔しながら時折タンポポやナズナ、ムラサキケマンなどで吸蜜するツマキチョウを観ることができる。雄の前翅表面の先に黄紋のあることが名前の由来だ。年に一回、春につかの間発生する昆虫は「春の妖精spring ephemeral」と呼ばれる。ツマキチョウは蛹越冬態で、武蔵野ではスプリングエフェメラルの代表格である。

スジグロシロチョウ Pieris

melete

(英名:Gray-veined White)

みんなが知っているモンシロチョウは実は日本原種ではない。人為的に持ち込まれたか風に運ばれて自然拡散したか定かではないが、幼虫がアブラナ科の栽培種を好むことから、アジア大陸から渡来し農耕文化の発展とともに生息が拡大した帰化昆虫である。 興味深いのはアブラナ科の植物に含まれ大概の昆虫が忌避するシニグリンを認識して食餌植物にしていることだ。