2009

年春の旅 総括 (紀伊半島へ3回訪問) (2009年5月31日公開)「2009年春の思い」のコーナーですでに公開した内容である。紀伊半島へ3回行く機会があったのだが、今年は紀勢本線全通50周年にあたる時期にもあたるので、せっかくだから旅行記として公開しておく。

★★★第

1旅程 青春18きっぷで帰省 (一応、紀伊半島西側)★★★★★構想★★

春は気分が落ち込むので大好きな旅行に行こうという気持ちにもなれない。しかし、この春は、九州ブルートレイン「寝台特急はやぶさ・富士号」が引退するので、せっかくだから両列車を九州で見送ろうかなどと考えてみる事もあった。しかしながら、ダイヤ改正前日の「寝台特急はやぶさ・富士号」やその前後の日の「快速ムーンライトながら号」のきっぷが都合良く取れるはずなんて無かった。関西の実家へ帰省する事もあわせて青春

18きっぷを使おうかと考えたが、取りやめる形になった。3月下旬になって、帰省する事を再び思い立った。とりわけ出かけたいわけではないが、実家が老々介護状態なのでたまには状況を確認しておきたいのだ。3月のダイヤ改正で季節列車に格下げされた「臨時快速ムーンライトながら号」で往復しようと考えた。別に普通乗車券と特急券で新幹線などに乗ってもいいのだが、「上り/ながら」の残り1席の指定券がたまたま取れたので、青春18きっぷを選択した。昨年夏の旅行のように、青春18きっぷの旅程に熱い思いを抱いているわけではない。ただ単純に、往復乗車券よりも安い事と、寄り道しやすいという理由で選んだのである。

「下り

/ながら」に乗る場合は、通常ならば小田原までの乗車券を別途購入する。しかし、この春は、この先に青春18きっぷを使えそうな日が4月4日ぐらいしかなさそうだし、あと1日分をどのように使うのかいい案も無かったので、新宿から青春18きっぷの使用を開始した。つまり、往路に2日分、復路に2日分使おうというわけだ。青春18きっぷ5日分でも往復乗車券よりはだいぶ安いのである。話は飛ぶが、「上り

/ながら」の大垣発車時刻が若干早まっており、その時間帯に大きな違いは無いが、私の実家を出発する時間は以前のダイヤにおける「定期便上り/ながら」に乗る場合に比べて1時間半も早くなった。なんだかうまみがなくなってきたように思う。

今回、関西まで帰省するにあたって、「特急はまかぜ号」に乗る旅程を組み込んだ。今回の帰省に寄り道しやすい青春

18きっぷを選んだ理由はここにもあったのだ。「特急はまかぜ号」のキロ

180形グリーン車のR28形リクライニングシートが大好きなのだ。この形の座席こそが私のグリーン車趣味の原点なのである。関西に行くたびに乗る機会を得たいと考えていたのだが、なかなか機会が無かった。なんと言っても実家と姫路以遠との間には結構な距離があるので、実家と大阪駅との間の距離や時間だけを考えればいいわけではないのである。また、「特急はまかぜ号」は1日に3往復しかないので、都合良い旅程を組みやすいというわけでもないのだ。そのような大好きなキロ180形グリーン車なのだが、「特急はまかぜ号」は2011年に新型車両に置き換えられる予定である。私が子供の頃にスターだった車両がどんどん消えて行く。この形状の座席が近い将来消え去るのかと思うだけで、ものすごい喪失感に打ちのめされそうである。

2009年3月26日(木)

新宿駅の改札では、「

東京

23:10→大垣(翌朝)5:55 「臨時快速ムーンライトながら号」9391M 10連 モハ189-41木曜夜であるが、満席だと案内された。

22:56に入線する。

2009年3月27日(金)

大垣

大垣

6:00発の列車に乗り継ぐのが順当であるが、すでに空席は無く、大阪まで急ぐ必要も無いので列車を1本遅らせた。待つのはいいが、寒かった。205Fの編成は223系だが、運転台には「221系性能」と注記されていた。

このまま大阪まで乗り続けても後述の「特急はまかぜ

1号」に間に合うのだが、万一に備えて米原で新快速に乗り換えた。米原

7:05→大阪8:35 新快速3417M クハ222-2041大阪駅での待ち時間に食事にした。

★★「特急はまかぜ

1号」グリーン車 R28形リクライニングシート★★大阪

9:36→姫路10:40 「特急はまかぜ1号」1D 4連 キロ180-13大好きな

姫路

10:57→大阪11:58 新快速3452M サハ223-2031大阪

12:13→和歌山13:34 紀州路快速4141M→4541H 8連→4連 サハ223-8紀ノ川を渡る際に、新しい方の橋梁を初めて通った。

和歌山

13:40→和歌山市13:46 245M 2連 クハ104-503高架化された全区間を初めて通った。

南海線で実家に向かい、一泊した。

2009年3月28日(土) Uターン 和歌山市17:52→和歌山17:58 254M クハ105-13

和歌山

18:19→大阪19:47 紀州路快速4581H→4181M 4連→8連 モハ222-2523大阪

20:00→米原21:23 新快速3302M サハ223-2195この列車の直後には「関空特急はるか

50号」が走っているが、それの米原着は21:26であり、後述の米原21:24発の5366Fには乗り継げない。特急からうまく乗り継げないダイヤなんて、なんなのだろう。大阪

20:30発→米原21:54発のスジでも理論的には「臨時快速ムーンライトながら号」に間に合うのだが、米原での接続が1分なので、もしも大阪20:30発の列車が遅れたら乗り継げなくなる。米原を境に旅客会社が変わるので、接続を考慮してくれるかどうかわからない。それらいろいろな事情もあって、私の実家を出発する時間は以前のダイヤにおける「定期便上り/ながら」に乗る場合に比べて1時間半も早くなったのだ。米原

21:24→大垣21:54 新快速5366F モハ313-5307大垣駅では工事の都合により、

2008年10月1日から樽見鉄道の乗り場が7番ホーム米原方に寄せられている。東海道本線下りに遅れが出ているようだ。

新快速の英字表記が

JR西日本とJR東海で異なるという事に今更ながら気づいた。JR西日本では「Special Rapid」、JR東海では「New Rapid」と案内されている。駅の待合室にて、実家で持たせてくれた弁当を食べた。

大垣

22:48→東京(翌朝)5:05 「臨時快速ムーンライトながら号」9390M 10連 モハ189-30

2009年3月29日(日)

東京駅から中央本線経由で立川へ向かい、

★★★第

2旅程 青春18きっぷで紀伊半島東側を行く★★★2009年夏の旅行にはいろいろ案があるのだが、この春、青春18きっぷのあと1日分をどのように使うのかいい案が無かった。しかし、ある話の流れから、三重県北牟婁郡紀北町へ出かける事になった。これの為の「ムーンライトながら号」の指定券を買いに行った。4月3日(金)と4月10日(金)は仕事が休みになった。とりあえず4月9日夜の指定券は取れたが、できれば4月2日夜出発したい。

2009年4月2日(木)

なんと、運良く

東京

23:10→名古屋(翌朝)5:22 「臨時快速ムーンライトながら号」9391M 10連 クハ189-1023

2009年4月3日(金)

名古屋

★★★三岐鉄道北勢線★★★

寄り道時間が取れる旅程なので、桑名にて、軌間

762mmの三岐鉄道北勢線を訪ねた。星川まで行ってきた。西桑名

星川

6:43→西桑名6:57 列車番号60 3連 134

この路線は軌間

762mmの、本当の狭軌鉄道(ナローゲージ)である。厳密に言うと、世界標準の軌間1,435mmより幅が狭い軌間は狭軌鉄道であり、JR在来線の軌間1,067mmも狭軌鉄道である。しかし、我が国では軌間762mmのような軽便鉄道や森林鉄道が「ナローゲージ」だと認識されている。今なお軌間762mmで実用運転される路線は極めて珍しいのである。小さい電車ながら都市圏の通勤輸送にも大活躍しており、ナローゲージと言われるものの乗った感覚は“意外と普通”であった。

桑名

7:33→亀山8:18 1309M 2連 クモハ313-3018駅前のローソンでサンドイッチと飲み物を購入し、駅のベンチで食べた。

タンクの貨物列車が通過した。

DD51形重連が通過するのを初めて見たが、すごい迫力であった。さて、この時間帯の関西本線下りの発車時刻は、

7:02、7:33、8:05…ん? 名古屋都市圏なのに、こんなに本数が少なくていいのか? このあたりは近鉄に負けっ放しでもかまわないという事なのだろうか。2連の1309Mは激しく混んでいた。大都市である四日市への通勤利用客も多く、本数の少なさや編成の短さが異様に思えた。

亀山

8:21→多気9:35 923D 3連 キハ40-3001 キハ48-6816一身田で駅外へ出た。ここからキハ

48-6816へ乗り移った。高茶屋でも駅外へ出た。ここでは「特急ワイドビュー南紀

1号」を先行させた。多気駅の掲示にて、今年が紀勢本線の全通

50周年にあたる事を知った。多気

9:43→相賀11:53 329C 2連 キハ11-112 キハ11-304多気では参宮線が分岐しているが、配線上は紀勢本線の方が分岐側になる。この先は十数年前に「特急ワイドビュー南紀号」で通った事があるが、普通列車で行くのは初めてである。

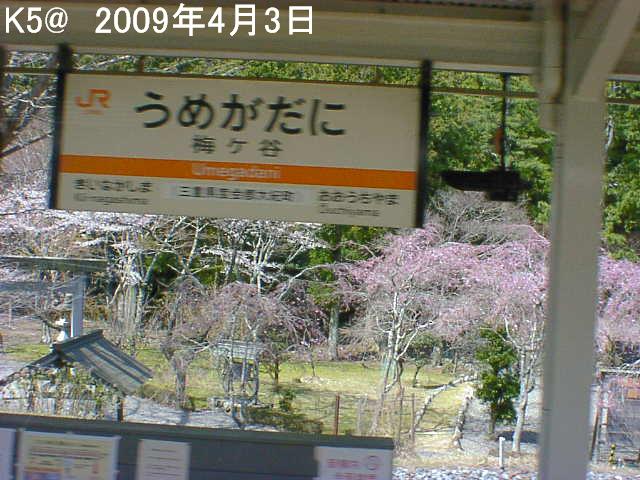

梅ヶ谷にて前寄りのキハ

11-304に空きボックスができたのでそちらに移った。

梅ヶ谷駅は駅周辺の風景が魅力的に思えた。なお、翌週末にはこの駅への「特急ワイドビュー南紀

1号」の臨時停車が設定されていた。

紀伊長島では

27分間も停まる。この駅は紀勢本線東側における運転上の要衝になっている。駅のKIOSKは3月30日をもって営業を終えたようだ。駅前の商店にてティッシュ1箱と食料を購入した。

紀勢本線相賀駅には

11:53に着く。当日中に東京に戻る為には12:41の列車に乗らなければならない。せっかく週末にかかるし、紀伊半島まで来ているので、用務先での滞在時間を延長して、その夜には帰省しようかとも考えていた。しかし、この日は実家は留守らしいし、携帯電話でも繋がらなかったので、私はそのまま東京へ帰る事にした。50分に満たない滞在時間であり、現地の様子を駆け足で見て回る事しかできなかった。今後何度か来る事になりそうだ。

相賀

12:41→多気14:13 328C 2連 キハ48-6804多気駅前にておにぎりを購入した。

多気

14:32→名古屋15:59 「快速みえ14号」2914D 2連 キハ75-303「快速みえ

松阪では

7分間も停車する。「快速みえ号」は近鉄特急と対抗する意図で設定された列車であり、速達性を売りに登場した経緯がある。それゆえに、7分間も停車するダイヤが組まれている事に驚いてしまった。伊勢鉄道を経由する為、その区間の運賃

490円は別払いである。私は車掌氏が回って来た時にすぐに買い求めておいたのだが、後ほど検札にも来た。1号車の半分が指定席にあてられている2連なのに、自由席部分も含めて車内は空いていた。特別料金不要で速達性も高いのに、乗り具合はローカル線の2連の気動車列車となんら変わりがない。大都会名古屋に出入りする速達列車としては意外な感じがした。

名古屋

16:13→豊橋17:03 新快速2342F クモハ313-307豊橋

17:16→浜松17:48 186F モハ310-14浜松

17:52→静岡19:01 834M クハ210-5056静岡

19:30→川崎22:24 338M 9連 クハ372-13この列車は

JR東海373系である。かつては同系列による「快速ムーンライトながら号」の送り込みとしてこの東京行きが設定されていたのだが、「373系/ムーンライトながら」がなくなった今でも373系普通列車東京行きが残っているのである。なぜなのかよくわからない。由比にて「特急ワイドビューふじかわ

13号」を先行させた。

朝の

923Dや夕方の186Fの車内では入社直後の研修や入学式の話が飛び交っていた。春に絶望を感じる私は、ものすごく悲しくなってきた。今回は旅程の設定に失敗した。やはり三重県紀北町にてもっと長い滞在時間を取れるようにすべきだった。また、

3月26日の時点では紀北町へ行く用事が発生するとは思っていなかったし、3月末の時点では4月3日(金)と4月10日(金)に仕事が休みになるなんて発表されていなかったので、3月26日に新宿から小田原までの短い距離で青春18きっぷ1日分を使ってしまった。この1日分を残していれば紀北町への旅程にもう一工夫できたであろう。手遅れな事が多すぎて、いろいろ凹み気味であった。

★★★第

3旅程 愛車560SELで紀伊半島一周★★★2009年4月18日(土)

当日決心がついたので、昼前に出発して三重県紀北町まで行ってきた。次の月曜日が休みだからこそ実現した旅程であった。調子が良いわけではないが、用事は早めに済ませておきたいという気持ちもあったので、予定を前倒しにして出かけてきたのである。もう、何事も“手遅れ”になるのが怖いのだ。

せっかく今は非都市圏の高速道路料金が安いので、都市部区間にあたる横浜町田

浜名湖

SAでは接客設備から遠い所にしか車を置けそうになかったので、次の新城PAにて食事にした。新名阪道が開通したらしい。とある地点から草津までの所要時間は、名神経由で

120分、伊勢湾岸・新名神経由で100分と案内表示が出ていた。復路は新名神を通ってみようと思った。伊勢湾岸道に入る。亀山から先の伊勢自動車道や紀勢自動車道を走るのは初めてである。伊勢自動車道の安濃

SAで休憩した。紀勢自動車道の大宮大台IC⇔紀勢大内山IC間は、2009年2月に開通したばかりの新道である。

厚木

ICから紀勢大内山ICまでの通行料金が本当に1,000円なのには驚いた。

紀勢大内山

ICから先は、国道42号線を行く。梅ヶ谷駅から先の荷阪峠は、紀勢本線でも難所であるが、道路を行くと厳しい峠道である事がよくわかる。道の駅「紀伊長島マンボウ」にて、用務の前にいろいろ整えた。

紀勢本線相賀駅…紀北町町役場の最寄り駅。それにしても、駅名は見えやすいように表示してもらいたいものである。

紀北町での用務は完結せず、私は一度手を引いて、公的機関の協力を得る事になった。

せっかく紀伊半島まで来たので、そのまま東京へ戻らずに近畿の実家へ向かう事にした。国道

25号線経由か国道42号線経由か迷ったが、国道25号線は2年前にも通ったので、せっかくの機会だから国道42号線経由で紀伊半島をぐるっと回っていろいろ立ち寄りながら帰省する事にした。道の駅「海山」にて、帰省する旨を実家に伝えた。

尾鷲市にて、ガソリンスタンドが閉まってしまわないうちに給油した。

峠とトンネルが連続する国道

42号線を行く。尾鷲から熊野にかけては、国道本線の横に見える細いトンネルが気になった。矢ノ川峠こそ、紀勢本線の開通が最も後になった難所である。

意外と夜中でも営業しているガソリンスタンドが多く、給油地点には困らない感じだ。地方のガソリン価格は東京よりも高いと聞いていたのだが、ハイオク

125円、レギュラー110円といった感じであり、東京を出発する際に給油した時よりも概ね3円程度安いみたいであった。道の駅「紀宝町ウミガメ公園」にて少し休憩した。

くるっと回って高度を上げてから橋を渡り、和歌山県(新宮市)に入った。なんだか難しい道だ。

★★★吉野熊野国立公園 紀伊大島 (和歌山県串本町)★★★

私は離島等も好きである。独特の文化にも関心があるのだ。紀伊大島については、高校

2年生の頃からその存在が気になっていた。今回は夜中であるが、せっかくだから行ってみた。

2002年の年末に原付で那智勝浦港から実家まで走った事があったが、その時は南紀地区での寄り道を排除して家路を急いだので、大島には立ち寄らなかったのである。1999年に開通したくしもと大橋によって大島は本州と繋がっている。車で訪問できる事がうれしい。

島への入り方は、私が勝手に抱いていた想像とは大違いであった。私の想像では、まっすぐな橋で島に入り、島に着いた所に港を中心とした集落があるだろうと思い描いていた。しかし実際は、ぐるっと大きく旋回して高度を稼いでかなり高い所を通る橋を走る。夜なのでよく見えないが、どうやら島に上陸した様子であるが人家らしきものが全く見当たらない。山の上の方に上陸して、集落へ向けて下りて行くといった感じだ。

日米修好記念館やトルコ記念館のあたりまで行ってきた。夜中で真っ暗なので、記念になるような写真を撮れなかったのが残念である。

この大島については、

2008年夏に串本駅から行ってみる計画を構想していた。しかし、今回実際に行ってみて、島が予想以上に大規模なのでタクシーで行くにしても大変そうな印象を持った。自家用車で行って正解であったと思う。ちなみに、くしもと大橋を走るバスは1日に5往復設定されている。

本州最南端の町である串本町を後にして、国道

42号線を北上する。南紀のコンビニはローソンばかりだ。実家で料理を用意してくれているみたいだが、まだまだ時間がかかりそうなので、日置川のローソンでパンと飲料を購入して口にした。

日付が変わって

4月19日(日)道の駅「志原海岸」に立ち寄った。バイクの人が野宿していた。

紀勢本線椿駅…

紀勢本線紀伊田辺駅…

1時頃立ち寄った。深夜ではあるが、駅前にはたくさんのタクシーがいた。紀伊田辺駅には、1:47着の深夜列車もある。

夜中の

3時過ぎに実家に着いた。東京の自宅からの走行距離は809kmであった。日付こそ跨いでいるが、1日分の走行距離としては過去最高記録である。私が帰宅する頃に母は起床し、荷造りを始めた。せっかく車で来たのだから東京の自宅へ大量の荷物を運んでほしいとの事だ。私は

5時頃就寝した。

★★

Uターン 運転に更なる工夫★★自動車での

Uターンでありながら心理的負担が極めて小さい事に気づいた。なるほど、実家で長く滞在すればUターンが苦痛に思えるが、行ってすぐに帰る分にはほとんど苦痛は無いようだ。自分で運転して長時間Uターンする事自体が苦痛というわけではなかったようである。

まずは、前日の紀北町での報告に向かい、和歌山

ICから阪和道に入った。東京へ戻るにあたって、駒ヶ根・伊那経由は避けたかった。その方面は最近仕事で通る事が多く、旅行気分どころではないのである。昨年開通した新名阪道などを通って東京へ戻ってきた。

今回は、往路において車に結構な負荷がかかったと思うので、復路は意図的に緩やかに走ってみる事にした。急ぐわけでもないし、走行速度を抑えてみる事にしたのだ。その方が高速道路の継ぎ目を通過する際の衝撃も軽減できる。また、車線変更等で加速する場合は、なるべく下り勾配を利用するようにも心がけてみた。

以前の私は高速道路を走るせっかくの機会には

100km/h位で走らないと気が済まないと思っていたのだが、今回は80km/h程度で流れる車列の中に入っておとなしく走るように心がけた。意外な事に、制限速度以下の80km/h程度で走る車が多い事に気づいた。また、貨物車といえば超高速運転の印象があったのだが、ドライブレコーダーが普及した影響なのか、80km/hで走る車が多かった。

桂川

PAで休憩後、初めて新名神道へと入った。車が少なく快適な道中だ。甲南PAに立ち寄った。亀山付近で事故渋滞に巻き込まれた後、御在所

SAで休憩した。名神や東名への合流地点を除けば、本格的な渋滞に巻き込まれたのはそこだけであった。「1,000円高速」が始まったからといって、劇的に交通量が増えていない事に安堵した。美合

PAで仮眠し、浜名湖SAで食事にした。富士川SAと足柄SAに立ち寄った。厚木

ICで東名道を下りた。この辺りでは国道129号線よりも国道246号線の方が大きく表示されている。

実家から

586km走行して自宅に到着した。今回は、なんと自宅に到着した時点でも左から二つ目の目盛りの所までガソリンが残っていた。実家の近所で満タンにしておいた。車での帰省はこれで6回目だが、初回から4回目までは、いずれも目的のIC付近で給油警告灯が点いていた。名神道を新名神道と伊勢湾岸道に振り替えたからといってそれほどガソリン消費量が減るとも思えない。ガソリンの消費量は走り方に影響されるのだろう。なるほど、環境に配慮した運転とはこういう事も言うのか。私は元よりガソリン価格やガソリン消費量を気にする方ではないが、急加速のようなバカな運転はしないし、満タンでどれくらいの距離を走るかは把握している。

今回は車への負担を意図的に軽減させる事を考えながら東京へ戻ってきたのであった。また、

80km/h程度だと一般道より少し速いぐらいだし、加えて高速道路は道路環境も整っているので、運転するのがものすごく楽に感じた。

せっかくだから高速道路料金を記しておこう。復路は大阪都市圏を通過するので、往路の

3倍って…。2009

年4月18日 厚木IC→紀勢大内山IC 1,000円2009

年4月19日 和歌山IC→堺本線 900円八尾本線

名神吹田→厚木

IC 1,600円

★★あとがき 旅行記について★★

今までにもいろいろな旅行記を公開してきたが、目的地や目的物に特化した内容の物もあれば、せっかく遠出したのだから記念に公開しておこうといった感じの物もある。今回の主役は、

560SELによる紀伊半島一周であろう。列車での単なる帰省だけならば公開には及ばなかったと思うが、今回は全通50周年を迎える紀勢本線に関連する旅程が多かったので、いい記念になるだろう。