鉄道旅行記

青春18きっぷ 2003年夏 (2003/8/29金 公開)

今年も“青春

18きっぷ”で旅行してきた。暑い季節に暑い地方に行きたいわけではないが、今回は西鹿児島駅を見ておきたいので南国旅行を決行した。しかし、首都圏も近畿も四国も九州もあまり暑くなかった。

今回の主なテーマは、

第

「臨時快速ムーンライトながら

第

2旅程(2003/8/10(日)〜2003/8/13(水))門司港駅・日田彦山線・久大本線・鹿児島本線(八代⇔川内)・西鹿児島駅&鹿児島駅・宮崎駅&南宮崎駅・土佐くろしお鉄道「特急南風

番外編(

2003/8/13(水))「快速はんわライナー号」クロ

第

3旅程(2003/8/16(土))太多線・中央本線(

ネタはたくさんあるので、主要テーマは本文中で

色を変えて両端に★印をつけておく。列車ネタのほか、地域視察記やキモイ旅行者見物記、および地元民観察記なども満載。

第

1旅程(2003/8/9(土)〜2003/8/10(日))2003/8/9

(土)首都圏 →大垣(翌朝)

5:55 「臨時快速ムーンライトながら91号」1号車 183・189系電車10連 クハ189-513関西まで帰省した。よくある単なる帰省の行程なので通常ならば「特記事項無し」とするところだが、変わった列車に乗るのでこのコーナーで取り扱う事にする。日付が変わってからの最初の停車駅である横浜までは普通乗車券で乗る。

10日横浜から青春18きっぷを使い始める。…東海道を10日移動東海道本線には東京と大垣を結ぶ定期夜行普通列車「快速ムーンライトながら号」が

373系特急形電車で運転されている。この列車は青春18きっぷの利用期間には指定券の入手が困難になり、自由席区間ではかなり混雑する。この為、従来は全車両自由席の救済臨時列車が運転されていた。しかし、この夏よりこの救済臨時列車は、余剰となった183・189系特急形電車によって全車両全区間指定席の「快速ムーンライトながら91・92号」として運転される事になった。本当は、臨時夜行の「快速ムーンライト信州号」から北陸経由で帰省してもよかったのだが、取扱いに注意を要する荷物があるかもしれないのと、実家近所の鉄道模型店で探したいものがあるので東海道本線経由で速く帰る事にした。

救済臨時列車の頃からそうなのだが、「快速ムーンライトながら

91号」のダイヤは本家の「下り快速ムーンライトながら号」よりも後から出発して、終点大垣には1時間以上も早く着く。なお、平日ダイヤの場合は、順調に乗り継げば品川→大阪間の所要時間は「寝台急行銀河号」よりも短くなる。「快速ムーンライトながら

91号」は全車両全区間指定席であり、しかもデッキと客室が扉で完全に仕切られた車両である。加えて豊橋から名古屋まで客扱いが無いので落ち着いて乗れるのがうれしい。さて、「快速ムーンライトながら

91号」の始発となる品川駅では丁寧な案内放送が繰り返された。定期の「快速ムーンライトながら号」ではないことや、指定券の確認などが放送される。しかもこの放送は、一方的な語りではなく、乗客に語りかけるかのような口調だった。今季から自由席の大垣夜行が無いので、混乱防止の為に万全を期しているのだろう。珍しい放送だったので録音しておいた。品川駅臨時ホームでは、多くの乗客が座り込んで「快速ムーンライトながら

91号」を待っている。酒の匂いを漂わせた酔っぱらいもいる。あんなのが隣だったら最悪である。彼は私の後ろの席だった。昨年夏の旅行では寒い思いをしたので、今回はいつも通勤電車内で使っているマフラーの他に職場で使っている毛布も持ってきた。また、フットレスト代わりに軽量のサンダルも持参した。

なお、この夜は台風

10号の影響により、中央本線の特急や臨時夜行快速が運休となった。

第

2旅程(2003/8/10(日)〜2003/8/13(水))2003/8/10

(日) 青春18きっぷ 1日目…1日目と言っても、昨夜の横浜から使用を開始している。大阪駅 今秋に多客臨化が決定した「急行ちくま号」を撮影する。

JRの急行列車がほとんど消え去った今となっては珍しい光景である。

関西 →門司(翌朝)

5:54 「快速ムーンライト九州号」3号車 14系客車6連 オハ14-201「快速ムーンライト九州号」は私が普通列車で九州へ向かうときの定番の列車である。(「快速ふるさとライナー九州号」と名乗った時期に乗ったこともある。) 「快速ムーンライト九州号」も青春

18きっぷの利用期間を中心に運転される臨時列車である。夜の山陽本線を寝台特急に匹敵する表定速度で駆け抜ける。…西海道へ西下移動この列車は京都始発だが、なぜか既に

3分の遅れが生じており、大阪では、すぐに発車するとの放送が入った。岡山まで隣に乗っていた人は、青春

18きっぷの常備券を所持していた。これは首都圏では入手できない。この人はヲタではないようだが、券を見せてもらった。私が購入した青春18きっぷには説明書が2枚付いていたが、常備券の説明は裏側1枚に収まっていた。今季から説明事項が増えているのである。14系200番台はリゾート列車仕様である。シートピッチは910mmに据え置きながら深々と倒れるリクライニングシートを備えている。昼行列車ならば乗客同士の諍いが起こりそうだが、みんなが眠る夜行列車ならば特に問題は無さそうである。

6号車のオハフ15には展望室がある。下関から展望室へと移り、関門トンネルを撮影する。展望室では、学生らしき団体が発車時の衝撃について話していた。それにしても、この展望室はトイレ・洗面所部分を改造して設けたものである。しかも、2〜5号車のトイレ・洗面所は1号車寄りにあるために、6号車からトイレや洗面所に行くためには最大で2両分歩かなければならない。

2003/8/11

(月) 青春18きっぷ 2日目門司

6:02→門司港6:10 4連 クハ411-514★重要文化財門司港駅再訪★

門司港駅は

7年前にも訪れた事があったが、今回も再訪の旅程を組む事ができた。門司港駅は、関門トンネル開通以前は門司駅を名乗る九州の玄関だった。駅や駅周辺にもかつての栄華を感じ取る事ができる。なお、ここの駅舎は鉄道物として初めて重要文化財に指定された。8月8日(金)には駅の近くに九州鉄道記念館が開業した。

門司港駅構内には関門連絡船通路跡がある。今でこそ、連絡船時代の“海峡レトロ”を観光資源として活用しているようだが、私は7年前から目をつけていた。

おっと、6時半だ。門司港駅前ではラジオ体操が始まった。あぁ、夏休みだなあ。

門司港

6:33→小倉6:45 クハ813-106小倉

7:05→日田9:23 2連ワンマン キハ147-1058★日田彦山線全線初乗車★

城野からいよいよ日田彦山線に入る。

私は、かつて炭鉱で栄えた九州北部の鉄道路線に興味がある。とりわけ好きな筑豊本線は以前に乗ったことがある。筑豊本線はその後に電化されて、一部区間を除くと近代路線に生まれ変わった。その様子を見てみたい気もしたのだが、せっかくなので未乗区間である日田彦山線へと足を踏み入れる事にした。

路線名称にも登場する彦山駅は無人駅である。しかし、立派な赤い屋根を持つ大きな駅舎を有する。彦山駅を始発終点とする列車も

1本ずつある。この路線は普通列車しか走っていない。このような場合は、かつての急行停車駅を事前に調べておいて乗ると面白い。

さすがにかつて炭鉱で栄えた九州北部の鉄道路線だけあって、いきなり大きな工業施設が登場したりする。ボタ山や鉄道廃線跡にもお目にかかれる。

夜明から久大本線に入る。夜明は、かつて久大本線の一部の急行が停車した時期もあったが、優等列車に縁の薄い駅である。地方線区における分岐駅としては珍しいと思う。なお、日田彦山線の列車は

3番線しか通ることができない配線になっている。★久大本線初乗車★

本当は、夜明で日田彦山線から久大本線

日田から雨に遭うようになった。

日田

10:40→久留米11:50 1連ワンマン キハ125-12時刻表によると、この列車の日田→筑後吉井は

9月30日までの運転らしい。また、筑後吉井で乗換えが必要なのかと思いきや久留米行きだった。途中で連続する特急停車駅だが、うきはと筑後吉井が有人で、田主丸が無人だった。

久留米到着前は、しばらく「特急つばめ

6号」と並走する。すぐ隣同士であり、一瞬だが単線並行かと思ってしまった。

久留米市内の停電により、久留米駅の電光掲示板と自動改札機が使えなくなっていた。なお、電車も含む列車は平常どおり運行されていた。さすがに非常事態だけあって、九州言葉丸出しの激しい案内放送が飛び交う。天気は悪いし、停電だし、この夜の筑後川花火大会は無事に開催されたのだろうか。

雨天の久留米に長居は無用なので、この後の快速を待たずに普通列車に乗る。どちらで行っても大牟田から先の行程は同じである。

久留米

11:59→銀水12:28 4連 クハ810-17気動車に長い時間乗った後だから余計に感じるのかもしれないが、すごい加速だ。鹿児島本線の直線区間を快走する。

銀水

12:51→八代14:33 2連 クハ814-4 クモハ815-4ド派手な装飾の電車だ。窓にもいろいろ描かれており、外が見づらい。

大牟田から大量の乗車があった。

9日夜の「快速ムーンライトながら91号」で私の後ろの席にいた酔っぱらいを再び目撃した。また、ここから悪臭が漂うようになった。悪臭の素は私の右側に乗り込んできた異邦人だ。ロングシートは全て埋まっており、ここで避難してしまうと長時間立ち続ける事になる。玉名などで制服女学生が大量に乗車して来て、私の左側のドアのところに集まっていたので、左側を向いて呼吸を続けた。断っておくが、とりわけ制服女学生達の匂いを嗅ぎたかったのではない。悪臭を吸い込みたくなかったのだ。熊本で、クモハ

815に乗り移った。熊本で大量の下車があったので、もっと早く避難すればよかった。★鹿児島本線熊本以南初乗車★

★八代⇔川内

JR離籍目前★新八代⇔鹿児島中央間に新幹線が開業することに伴い、鹿児島本線の八代⇔川内間は

JR九州から離籍して「肥薩オレンジ鉄道」に転換される事になった。

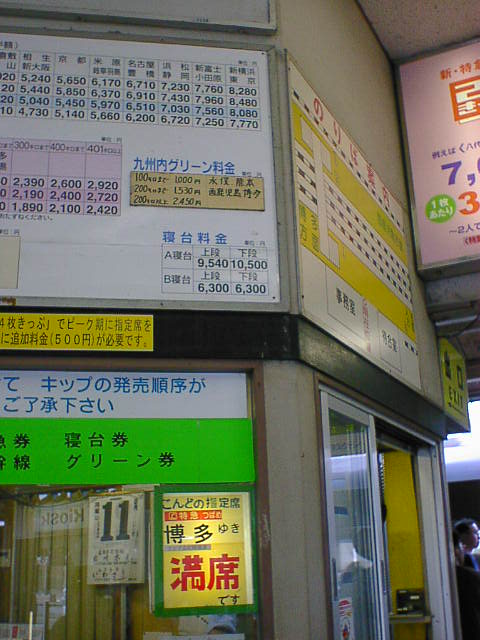

A寝台の料金表に注目してほしい。九州では絶滅して、本州で1晩に6両しか走っていないプルマン式A寝台の料金が表示されている。九州内ならばシングルデラックスの料金を表示するのが現実的だと思うのだが…。これは八代駅で撮影した。ちなみに、日田駅では、プルマン式上下とシングルデラックスの料金が表示されていた。

★鹿児島県に初めて行く★

八代

14:46→出水16:23 475系電車3連 クハ455-604

サロ改造のクハ

455形600番台…その多くは、グリーン車時代の座席が撤去されているが、幸運にもグリーン車時代の座席が残されている車両にめぐり合えた。座席は向かい合わせに固定され、フットレストやリクライニング機構およびテーブルは撤去されている。モケットは見てのとおり他の普通車同様である。デッキは廃止され、車端部はロングシートである。この車は編成内の他の2両に比べて冷房の効きが悪かった。古い設備が残されていると言うよりは、手を加えていないと言う方が適切ではないかと思った。かなりくたびれた車両である。海沿いの単線区間を

70km/hで進行する場面も多い。この様子を見ていると、新幹線こそが“新・鹿児島本線”だと思えてくる。私の後ろのボックスには先程の酔っぱらいと悪臭異邦人が乗り込んできた。これは防ぎようがなかった。また彼らと同じボックスに一般旅行者が

1人乗り込んできた。酔っぱらいは昼間から酒を飲み、ひたすら食べ続けていた。クーラーの効かない車内でこの組み合わせは辛いのだろうか、彼らと同じボックスにいた一般旅行者は肥後田浦で後ろの車両に移っていった。暑かったので私もそうしたかったのだが、せっかくのロザ格下げの名物車両なので乗り続けた。空いたボックスを見つけて、なるべく悪臭の素から離れるようにした。出水

16:26→西鹿児島18:31 475系電車3連 モハ454-36この列車にもクハ

455-600(605)がついていたが、普通車用のボックスシートに変えられていたので、先程の酔っぱらいと悪臭異邦人を避けるために迷わず後ろの車両を選んだ。鹿児島本線の南の方では舗装されていないプラットホームも珍しくない。特急停車駅の湯之元でさえもそうだった。

上伊集院を出ると、あと

7分で終点の西鹿児島だという放送が入った。地方に出かけると、駅間距離の長さを感じることが多い。特にこの場合は、県中央駅と隣接駅との間なので驚いた。★西鹿児島駅 改名目前の県中央駅★

★鹿児島駅 鹿児島本線と日豊本線の本当の終点である旧県中央駅★

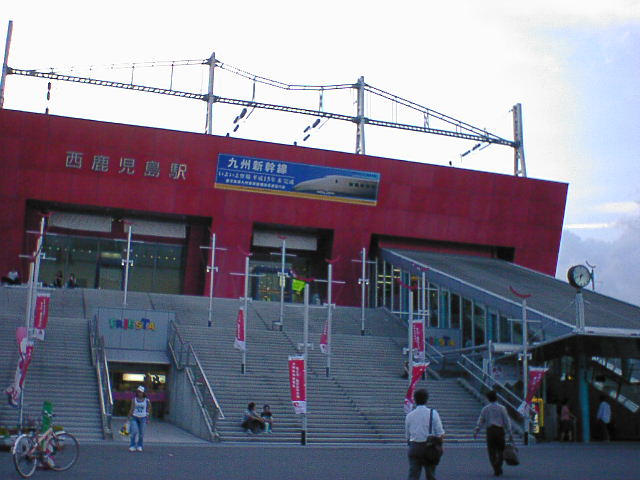

西鹿児島駅は、九州新幹線の開業に伴って鹿児島中央駅と改称される事になった。西鹿児島という駅名に子供の頃から親しんできた私として寂しさが禁じえない。

鹿児島駅ではなく、“西・鹿児島駅”が列車運転上の要衝である事は、少年の頃の私が社会資本整備や都市計画に興味を持つようになったきっかけの一つとしては十分すぎるものであった。さて、西鹿児島駅前はずばり中央町を名乗っている。ただし、多くの時刻表では県の中央駅は鹿児島駅としている。

駅舎上部には新幹線の架線柱をご覧いただけよう。

西鹿児島

19:15→鹿児島19:19 2連 クモハ716-206残念ながら、外が暗くなってきたので鹿児島駅のきれいな写真を撮る事はできなかった。今回は西鹿児島駅の取材の為に西鹿児島

18:31着の旅程を組んでおいた。この為、今回の旅程を組むにあたっては、この日の鹿児島の日没時刻も事前に調べておいた。これより後の列車だと、今回の旅の主題のひとつである西鹿児島駅を取材できなかったのである。★日豊本線大分以南初乗車★

★宮崎県に初めて行く★

鹿児島→宮崎

475系電車3連 クハ455-16475系電車の国鉄時代の車体色が復元された編成である。天井のクーラーから水が漏れていた。塗装の変更よりも別にお金をかける部分があったのではなかろうか。

車内には沖縄の「ゆいレール開業」の広告が吊るされていた。

重富や姶良ではまとまった下車がある。鹿児島市の近郊区間として重要な役割があるようだ。

西鹿児島・西都城・南宮崎という具合に、方角のついた駅を拠点とする列車が多いのもこの路線の特徴である。

宮崎に近づくにつれて乗客が少なくなってきた。車掌さんに尋ねたところ、盆休み期間だから乗客が少ないというわけではないらしい。いつものこの時間帯は

12、3人程度で、本日は多いぐらいとの事だ。今秋10月改正でワンマン化されるので、田野などでホームの嵩上げ工事を行っているとの話だった。南宮崎駅は明朝取材の予定だが、宮崎⇔南宮崎を往復する時間が無くなってしまった場合に備えてとりあえず凝視しておく。大きな車両基地も隣接しており、赤い

485系電車も見られた。また、南宮崎発延岡行きの列車には多くの乗客がいた。この区間では、運転期間が延長された「臨時特急きりしま

81・82号」を見たが、乗客はほとんどいなかった。回送列車さながらであった。宮崎駅近くのホテルに宿泊した。

2003/8/12

(火) 青春18きっぷ 3日目ホテルから駅へと向かう。雨の中、時間に余裕も無かったので、たまたまやってきたタクシーに乗った。なんと駅まで

★宮崎駅&南宮崎駅 2つの県玄関駅★

宮崎駅を撮影するが、外はまだあまり明るくない。

宮崎

5:47→南宮崎5:51 2連 キハ28-2133大淀川を渡り、昨夜来た道を

1駅だけ引き返す。

南宮崎駅は定期観光バスなどの拠点となっており、宮崎観光の玄関となっているらしい。

南宮崎

6:11→延岡7:39 2連 クモハ713-901近年リクライニングシートが付けられるようになった近郊形電車である。

2両とも座席は程よく埋まっていた。単線区間を100km/hで走行する。リニア実験線と並行する区間もある。

延岡

7:59→佐伯9:11 モハ456-7 クモハ457-7457系電車に乗るが、昨日乗った475系編成たちとは逆編成になっている。連番が面白いのでモハ456-7に乗る。

この区間は、大分・宮崎県境の“宗太郎越え”と呼ばれるところであり、普通列車は

1日に5往復しか走っていない。急行形電車のモハはどのボックスにいてもクーラーが寒いので、北川付近でクモハ457-7に移った。車掌さんがやってきて、毛布を被っている私に「寒いですか?」と尋ねてきた。これでも(クーラーの力を)半減しており、これより弱める為には切る必要があるので申し訳ないとの事であった。また、3両の中ではこの車両が最も温度が高いとの事であった。自分で調整できるので特に冷房を切ってほしいとは思わなかったが、雨天で涼しいのにわざわざクーラーをつける必要はないと思った。カーブと勾配の続く区間を

70km/hで走行する場面も多い。途中駅では「国鉄旅のご案内」という看板を見た。時間が止まっているようだ。

このような区間の駅にも通学生の需要があるらしく数人の学生の乗降を見かけた。ただし、彼らは跨線橋を渡ろうとはしなかった。

重岡では「寝台特急彗星号」と行き違う。客車

6両の“フル編成”がED76形交流電気機関車に導かれてゆっくりと通り過ぎていった。これを撮影していた乗客は私の他にもう1人いた。佐伯駅

佐伯では、

「特急にちりん

4号」は別府→小倉間が延長運転されている。また、「特急にちりん4号(ソニック30号) 別府(博多)」と表示されている。日豊本線の特急列車も随分分断されてしまったものである。さて、先ほど乗ってきた普通列車だが、遅れてきた乗客のために少し発車を遅らせていた。単線運転ゆえに影響が出なければよいのだが…。

佐伯駅から佐伯港へは徒歩

10分程度である。佐伯港

11:00→宿毛港14:00 宿毛観光汽船 「しまんと」佐伯港は中古の本やビデオの販売店も兼ねている。一体何の建物なのさ、と思ってしまう。

特等か

営業開始前の港の食堂で何人かの乗客が弁当を買い求めている。私も所望した。それにしても、今回の旅は現地で名物を食べる機会に恵まれない。

待合室にはクーラーが無くてかなり暑い。風の通り道になっている所が涼しかったので、そこへ避難する。目の前にアイスクリームがあったので購入した。九州名物・大分特産の「日田の栗」というアイスクリームだ。かなり美味だった。大分特産ながら久留米の業者が製造していた。

なぜか一番乗りで乗船した。

2等客室で寝る面積を確保して、まずは弁当を食べた。屋外のデッキに出ることもできる。排気ガスが船体の後方から出ているために不快な匂いが無い。多島群景観をしばし楽しむ。

他人同士が足を向け合う光景にはなじめないが、横になって寝るのはやはり楽である。

時刻表では宿毛

14:00着だが、実際には13:45に宿毛港に到着した。

これより四国路である。

南海道もなんかいいぞー宿毛港から宿毛駅へはタクシーで向かう。宿毛

14:11発の普通列車にも間に合って窪川から先も同じ行程にできるたのだが、当初の予定通り特急グリーン車に乗ることにする。★土佐くろしお鉄道「特急南風

22号」グリーン車★宿毛

14:48→窪川15:46 土佐くろしお鉄道「特急南風22号」グリーン車 2000系気動車3連 2008(グリーン)宿毛駅の駅舎は、これより先に路線を延長しない意志を示しているかのような構造をしている。

青春

2000系車両には、JR四国車両と同仕様の土佐くろしお鉄道所有車があり、両者は共通運用されている。JR四国の定期特急列車のグリーン車は半室構造になっている。この車両もグリーン18席、普通16席で構成されている。なお、トイレは和式である。また、2000系車両には、アンパンマン仕様の編成があり人気を博しているようだが、これはそうではない。ちなみに、JR四国は、国鉄時代からのキハやキロハという表記を捨てて、JR化後に登場した車両には独自の付番で2000系などという命名をしている。

宿毛発車時には男女

2人の車掌が乗りこんできた。女性車掌が検札を行い、おしぼりも配られた。おしぼりには「JR四国」と記されていた。車内放送のチャイムもJR四国のものと同じである。中村では車掌が交代となる。ここで乗客がかなり増えるが、車掌は1人になる。

空いていれば

2人掛けの席にしたかったが、残席が6席との事なので1人掛けの席にした。せっかくの1番C席なので、中村からは座席を後ろ向けて後部展望と速度計を楽しむことにする。この場合、乗務員室が丸見えになるので、車掌が女性ならばこんなことはしなかった。なぜなら、最近では女性鉄道職員狙いの痛い鉄ヲタが問題視されているからである。この車両は、前(後ろ)の展望を楽しめるが、とりわけ展望車というわけではない。グリーン客室と乗務員室の間にはデッキがある。壁面がガラスなので展望が可能なのである。急カーブやループ線など見所は多いのだが、おもしろい展望写真は撮れなかった。カーブでは制御振り子の作動によって車体が素早く傾く様子がよく分かる。非電化単線区間を高速で駆け抜ける。

宿毛→中村間の新線区間を

120km/hで疾走する。中村→土佐佐賀間は100km/hで走行する。土佐佐賀→窪川間は95km/hを出す区間も有るが、概ね80km/hでの走行時間が長い。この路線の建設の経緯を物語っているようでおもしろい。窪川⇔中村間はかつて国鉄中村線であった。ちなみに、この列車の土佐佐賀での乗降は皆無だった。また、地方へ行くと1面1線や無人の特急停車駅も珍しくない。

窪川

16:17→枝川18:25 2連 キハ58-254ここから

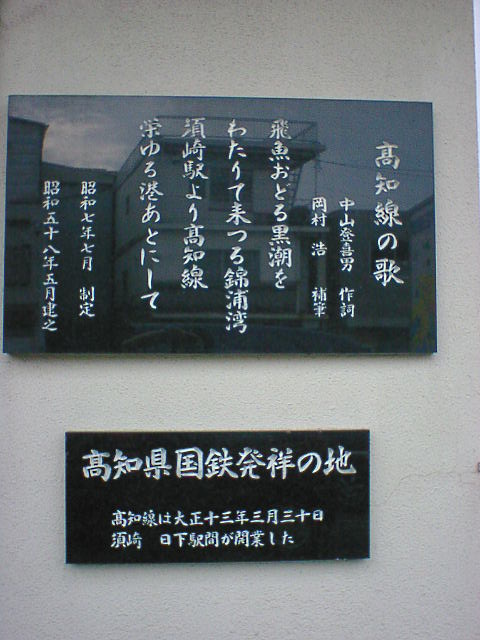

高知線として開業した当時の駅には「高知線の歌」が掲載されている。

(これは須崎駅構内の写真です。駅構内設置物や表現物の著作権およびその他の権利を侵すものではありません。)須崎で前部にキハ

31を2両増結した。東に進んでいるはずなのに佐川の次が西佐川である。このような線路配置になったのにもいろいろと経緯がある。

さて、この西佐川は特急の停まらない駅であるが、

3番線まであり、よく追い抜きが行われる。なぜこれほど大規模かというと、松山と高知を結ぶ鉄道路線(予土線)の分岐駅として計画されたからである。実際の予土線は現在のとおりであるが、西佐川にはこのような経緯があるのである。なお、隣の佐川は特急停車駅である。昨年までは松山と高知を結んで国道33号線を行く「JR特急・急行バスなんごく号」があり、この佐川が連絡駅であった。高知県内は高規格幹線道路が西まで延びてきた。国道

33号線の変貌ぶりを見るために枝川で降りる。本当は、特急停車駅であり、土佐電鉄の終点でもある土佐和紙のふるさとの伊野で下車しようかと思っていたのが、無人になっていてスタンプが押せそうにないので次の枝川まで乗った。土佐電鉄

宇治団地前から土佐電鉄に、朝倉から中央公園付近まではバスにも乗った。土佐電鉄は、近年になって安全地帯が強化された。また、高知駅前の乗り場は移設されて

★高知市内 よさこい祭(祝!

50周年)★旅行計画時には、このよさこい祭は別の日に観たいと思っていた。

9日(土)に出勤だった都合でこのような旅程になってしまった。だからと言って、関西から高知経由で九州入りする旅程を組んでしまうと、祭の時間帯に高知市内にいられなくなってしまうのである。 8年前、8月12日は後夜祭だった。中央公園で優秀チームやゲストの踊りが披露されただけだった。しかし、今回訪ねたよさこい祭の12日は後夜祭の他に全国大会もやっており、逆に良かったとさえ言えよう。

よさこい祭の期間中は、南国土佐の暑い夏がさらに熱く燃え上がる。

松山まつり・よさこい祭・阿波踊りと巡るバスツアーもあるようだ。そういえば、先ほどのフェリーにもよさこい観光の団体さんが団体席にいた。仄聞するところによると、高知の大学の卒業生が最も多く高知を再訪する時期でもあるらしい。

さて、地元の商店街の組が最優秀だった。よさこい祭が商店街の繁栄の為に始められたという歴史的背景を考えれば、その意味でも妥当な結果だったと言えよう。私は、一部しか見られなかったが、時間的に後ろから

2組目の演舞にひどく感激した。また、音楽面では山形県から来た組のものが良かった。高知の民謡と各地の民謡の絶妙な融合が見られるのもこの祭の特色である。よさこい祭では、音楽の中に“よさこい”が全く登場しない単なる鳴子踊りが散見されるが、これには疑問を感じる。また、若者の単なるバカ騒ぎではないかという声もあるらしい。“よさこい”と“鳴子踊り”のルールは守ってほしいものである。

ところで、高知の人は昔の人物を称える事しかできないのであろうか。誰も彼も口を開けば「リョー○、リ○ーマ、○ョーマ」って言うけれど、今の高知にだって誇れるものはあるのではないか。よさこい祭なんてとても素晴らしいと思う。また、高知市内には旧1級国道が

4本も通っているし。…まぁ、これはあまり関係無いか。中国四国地区の都市で最大の本数であるが…。明日は特に用事はない。今夜は高知のホテルに宿泊してもいいぐらいである。関西に帰るのは、今夜の夜行快速列車でも明日の日中の列車でも、青春

18きっぷを使う日数は同じである。結局、青春18きっぷの効力を活用する為に当初の予定通り夜行快速で関西に帰ることにした。それに、よさこい祭が終わってしまうとなんとなく寂しいし…。高知駅では深夜の「臨時特急よさこい中村号」を見た。

2000系普通車2連で、側面には「臨時」の表示が出ていた。1号車が指定席、2号車が自由席である。驚いた事に、後部には絵入りのトレインマークが出ていた。高知

22:58→関西(翌朝) 「快速ムーンライト高知号」7号車 オハフ15-23「快速ムーンライト高知号」は青春

18きっぷの利用期間だけでなく、週末なども運転されている。青春18きっぷの利用期間内に普通車を連結する日があるが、元々は全車両グリーン車12系客車3両編成が基本である。さて、「快速ムーンライト高知号」のグリーン車だが、座席車はシートピッチがなんと

1,400mmもあり、レッグレスト・オットマン・読書灯を有する横1+2列の大型フルリクライニングシートを備えている。他にカーペット車も有る。JR四国は当初これらを長距離団体用“普通車”として登場(改造)させたのだが、後にグリーン車に格上げした。座席のグリーン車は何回か乗ったことがあるが、とても素晴らしかった。今回は青春

18きっぷでの乗車なので普通車に乗る。7号車になっている。数年前の話だが「快速ムーンライト高知号」は、よく「臨時快速ムーンライト松山号」を併結していた。この場合、“高知”・“松山”の順に1・2・3号車と4・5・6号車の6両編成になった。更に「臨時快速ムーンライト山陽号」を併結して10両編成にした事もあった。この場合、“山陽”・“高知”・“松山”の順に1・2・3・増3号車と1・2・3号車と4・5・6号車の10両編成になった。同一編成内に1・2・3号車が複数あるために、実際に誤乗が多かった。これが理由で号車番号が変更されたものだと察する。もちろんこの夏も“山陽”・“高知”・“松山”の3階建てで運転される。普通車は急行形の12系と特急形の14系が混在する時がある。さて、京都行きの上り列車は、岡山→大阪間を寝台特急に匹敵する所要時間で駆け抜ける。

車内で写真が撮れなくなった。今回の旅で既に

5百数十枚を撮影しており、満タンになってしまったようだ。いらない写真を消した。2003/8/13

(水) 青春18きっぷ 4日目高知(昨夜)→関西(早朝) 「快速ムーンライト高知号」

関西には早朝に着く。このまま首都圏の自宅に向かうことも可能である。実際に、帰省の最後に大阪

番外編:大阪周辺

朝、実家に帰って、夕方から再び出かけた。では、この日に見かけたものを記しておこう。

大阪環状線鶴橋駅に掲げられている「特急スーパーくろしお号」の写真は、旧塗装時代のものだった。

大阪環状線には女性専用車が登場していた。中間車の為か、男性客の誤乗が散見される。また、女性専用車となる時間帯は、東京で見られるものとは異なり、深夜ではなく朝と夕方から夜にかけてである。

★「快速はんわライナー号」 クロ

380★「快速はんわライナー号」に乗る。この列車は、

310円の乗車整理券を必要とする快速列車であり、特急形の381系電車で運転される。天王寺駅16番線ホームで係員が乗車整理券を立ち売りしていた。扉は3箇所しか開かない。開く扉の一番前は2号車である。2号車付近では男女2人が1組となって乗車整理券を販売していた。1号車がクロ、しかもパノラマ形のクロ380であることを確認して乗車整理券を購入した。1号車の1番を所望した。号車と番号までが指定されるのである。

「快速はんわライナー号」では、グリーン車も普通車扱いで乗ることができる。「はんわライナー」用のモノクラス編成もあるのだが、グリーン車付きの編成が「はんわライナー」運用に入る事もある。日頃からグリーン料金を払っている私としては、グリーン車開放は望ましい事ではないので、あえてどの列車かは公表しない。しかし、たまにはこのようなおいしい思いをさせてもらってもよいだろう。

「快速はんわライナー号」の開放ロザは何回か乗ったことがある。以前はロザだけ枕カバーが取り外されていたが、今回のロザは枕カバーがついていた。特急グリーン車として運用する時の仕様と全く同じである。過剰サービスであり、サービス間のバランスを著しく欠いている気がする。

もちろん、

1番A席を目指す。なんと言っても速度計が見たいのだ。クロ380は以前にも乗ったことがある。2001年6月に「特急スーパーくろしお21号」クロ380−5に乗った時には、1番B席にはフットレストがなかった。しかし、今回乗った「快速はんわライナー○号」クロ380-4の1番B席には、持ち運びこそできるが芸の無いフットレストが置かれていた。これはクロ381でもおなじみのものである。鳳までは、

95km/hの速度制限区間といえども85km/hにしか達しない。鳳→和泉砂川間は100km/hが最高となる。熊取到着前には、他の快速が停車する日根野・紀伊・六十谷には停車しない事が告げられる。なんと和泉砂川を発車してから110km/h運転が見られるようになった。ここから先は雄ノ山峠にさしかかるのだが…。阪和自動車道と並走する区間は85km/hで走行し、紀ノ川を110km/hで渡る。停車駅の前後を除く全ての区間において、2001年6月に乗った「特急スーパーくろしお21号」よりも5〜20km/h低いようである。なお、この列車は

6両編成と案内されていたが、実際は後ろに無灯の3両がついた9両編成だった。この時期は「特急くろしお号」に「はんわライナー」用の車両も見られたようであり、多客期ゆえに381系電車の車両運用に変更があったのかもしれない。

第

3旅程(2003/8/16(土)) 太多線・中央本線経由でUターンさて、帰省があれば当然ながら

朝調べたところ、この日は首都圏の都心以東で大雨による運休が出ていた。都心の西側は大丈夫だろう。とりあえず普通列車の行程を組んだ。

大阪駅

12:30発の新快速のスジで東海道を上る。米原⇔大垣間はローカル区間であり、普通列車の本数は少なく編成も短い。米原13:58発の大垣行き313系2両編成の電車は東京の通勤時並の混雑だった。すし詰め状態ではないが、身動きは困難な程だった。米原→大垣間で立ち続けたのは初めてである。岐阜

14:47→多治見15:50 2連ワンマン キハ11−123・114★太多線初乗車★

美濃太田から太多線に入る。都市近郊路線であり列車本数も多い。非電化単線ながらローカル線というわけではなさそうだ。名鉄線との接続も見られる。

多治見

15:57→中津川16:33 313系電車6連「快速セントラルライナー13号」 クモハ313-8502「快速セントラルライナー号」は、名古屋⇔多治見間では

310円の乗車整理券が必要となる。しかし、いくら専用編成で中央の扉を締切にしたところで所詮普通列車用の車両であり、「銭取られるライナー」という悪口もあながち否定できない。こんなのが毎時走っている沿線の利用客が気の毒になってくる。全車両に特別料金の必要な普通列車は、通勤帰宅時間帯だけで十分である。中津川駅のキオスクは閉まっており、食料を調達する事はできなかった。多治見でも調達できなかったのに…。

中津川

16:37→塩尻18:28 313系電車2連ワンマン クハ312-3014この区間は普通列車が少ない。多くの駅が無人化されている。俗に言われる“中央西線”に乗るのは

7年ぶりである。この列車はワンマン運転であるが、7年前の夏にこの区間に乗った時には車掌が乗務して観光案内放送も行ってくれた。国鉄特急色

381系の「臨時特急しなの84号」とも行き違った。“中央西線”は、昭和48年に381系電車が初登場した路線である。

中央本線は、元々は東京から信州を経て名古屋へ至る路線である。かつては名古屋⇔松本方面を直通する列車はこの塩尻でスイッチバックを行っていた。しかし昭和

57年からは、上掲の写真のように東京⇔松本方面および名古屋⇔松本方面が進行方向を変えずに直通できるようになっている。左が新宿・東京方面、右が名古屋方面である。なお、前方に見える建物の奥には東西を直通できる線路がある。塩尻

18:52→甲府20:26 115系電車3連 クモハ115-1521名古屋行きの「特急ワイドビューしなの

30号」が遅れているために、実際は19時過ぎに塩尻を発車した。所々で打ち上げ花火が見られた。

郡山駅常駐のタキが中央本線の東側と西側で見られた。

この編成のトイレ位置案内は面白かった。

McやTcなどマニアならかろうじて分かるような表記がなされていた。利用者の視点に立って案内されるべきであろう。甲府

20:48→高尾22:23(22:54) 115系電車6連 クハ115-1521 クハ115-1102大月には

冷涼にもかかわらずクーラーが入っており、上着を身体の前にかけている乗客も多かった。トイレは最後尾のクハ

115-1102にしか付いておらず、車内の往来も頻繁に見られた。★大雨の影響で、中央本線上野原→高尾間

35km/h運転。高尾着は31分遅れ。★下りの特急も大幅に遅れているようだ。しかし、運休にならなくてよかった。大雨になればこの周辺の区間はよく運休になる。

高尾のホームが全て埋まっており、終点を目前にしてまだまだ足踏み状態が続いた。高尾着は結局

31分遅れとなった。この先の乗り継ぎについて車掌に尋ねる乗客もいた。高尾から無事に乗り継いで帰ったのだが、最終の1本手前だった。はじめからギリギリの行程を組まなくて正解であった。