鉄道旅行記

青春18きっぷ 2006年春 (2006/4/10(月)全面公開)(2006/2/26(日)予告開始)

今年の春は“青春

どうしても年度内に取らなくてはならない種類の休暇が

1日あった。これを3月20日にして4連休をつくり、帰省することにした。私は青春18きっぷはいつもなら夏用しか使わないので、今回の帰省も「寝台急行銀河号」あたりを漠然と考えていた。しかし、よくよく考えてみると“春の青春

18きっぷ”は冬紀行と春紀行の両方を味わえる特徴がある。利用期間が3月1日から4月10日までなので、3月上旬に北の方へ行けば冬景色に会えるわけだし、4月上旬の多くの所では桜紀行ということになる。春と秋は朝晩と昼の寒暖差が激しいので、朝晩に必要となる大量の防寒着は日中には大きな荷物になる。これらの季節に公共交通機関を利用する旅はあまりしたいとは思わないが、そうは言うものの毎年春に一度は出かけているので、今年の春もなんとかなると考えた。ただし、春は精神的に好きではない季節なので、

3月下旬以降の大掛かりな旅程は全面的に打ち切る可能性があった。今回の帰省おいて青春

18きっぷを使いたかった最大の理由は“北陸経由”である。この旅行記の予告編を公開する時点においては、私は全都道府県の中であとふたつ、石川県と福井県には行ったことが無かった。大阪生まれで旅行好きであるにもかかわらず、大阪府のふたつ隣の福井県が最も後に初めて足を踏み入れる県になるとは人生わからないものである。今年の夏こそは北陸経由で帰省しようと考えていたのだが、前倒しでその機会を得ることになった。それにしても、ブルートレインが削減されゆく事を残念に思っている私がブルートレインに乗らない旅程を好んで計画するのはおかしな事かもしれない。しかしながら、普通列車の旅もこれはこれで好きなのだ。気温面での不安はあるが、この春は用事もあることだし思い切って“青春

18きっぷ”で出かけてみた。

しかし今夏は、鉄道と言うよりも目的地志向の旅を予定している為、このコーナーの扱いを大きく変更するかもしれない。

今回の主なテーマは、

1.

第1旅程(2006/3/18(土)) (2006/3/26(日) 公開)目的:帰省(首都圏→北陸経由→関西)

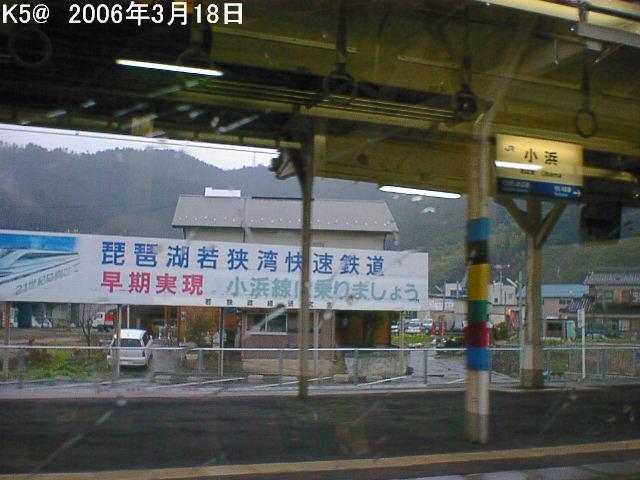

…主要テーマ変わりゆく北陸の鉄道・石川県に初めて行く・福井県に初めて行く・小浜線・舞鶴線

2.

第2旅程(2006/3/20(月)~2006/3/21(火)) (2006/3/26(日) 公開)目的:

Uターン(関西→首都圏)

3.

【番外編】キャンセル待ちについて(…旅行会社にとっての不良客) (2006/3/30(木) 公開)

4.

第3旅程(2006/3/31(金)~2006/4/2(日)) (2006/4/10(月) 公開)目的:週末帰省(首都圏→関西→首都圏)

5.

【番外編】和歌山市の鉄道取材 (2006/4/9(日) 先行公開)紀和駅周辺・貴志川線

ネタはたくさんあるので、主要テーマは本文中で

色を変えて両端に★印をつけておく。

第

1旅程(2006/3/18(土)) 目的:帰省(首都圏→北陸経由→関西)(2006/3/25(日) 公開)2006/3/17(金)は強風の為に首都圏各地で鉄道の運転見合わせが相次いだが、とりあえずその夜は無事に出発できた。

この夜は立川か八王子で「臨時快速ムーンライト信州

81号」に乗り込む予定であった。さて、私は旅行時においては時間に余裕を持てる計画を立てているのだが、今回の出発時には最終列車を2本乗り継いで「臨時快速ムーンライト信州81号」に乗り込む事になってしまった。最終列車同士の接続の為に遅れが増幅していた。「臨時快速ムーンライト信州81号」は、南武線最終列車の9分遅れを受けて立川発車を遅らせてくれた。2006/3/18

(土)立川

0:29(実際は遅れて発車)→白馬5:36 中央本線・篠ノ井線・大糸線 8421M 「臨時快速ムーンライト信州81号」 6連 クハ189-504「臨時快速ムーンライト信州号」はかつての定期夜行急行「アルプス号」の流れを汲む列車であり、行楽期に下りのみ運転されている。

私に指定席があてがわれた

6号車だけがグレードアップ車両であった。隣席は若い男性がいた。私は慌しい乗り継ぎをしたので暑くて仕方がない。洗面所の小窓からの冷気で身体を冷やした。暑いし、荷物を整理したかったのでしばらくは一つ後ろの空席に移った。

八王子を出て高尾を過ぎる頃から旅行気分が盛り上がってくる。小仏の登り勾配区間は

183・189系特急形と115系とではどちらの運転速度が高いのだろうか。相模湖駅を通過する。ここは神奈川県津久井郡相模湖町であるが、

3月20日には自治体合併によって相模原市になってしまう。中央本線が相模原市を通ると言われてもしっくりこない。さようなら相模湖町。

目覚めれば神城の手前であった。外は少し明るくなってきた。車窓の湖には霧が立ち込めていた。早朝の列車だが、女性車掌さんが乗務していた。

白馬駅

白馬駅の階段にはスキーバック専用のスロープが取り付けられている。しかし、

上り下りともにほとんどの列車が改札口に面した

1番線発着のようであるが、「臨時快速ムーンライト信州81号」は3番線着となっている。この時間帯は他に列車も無いし、下車客も多いので1番線着にすればよいのにと思った。ここから行楽地へ向かう人もいるが、多くの人が駅の待合室にいた。彼らはこの後、南小谷を経て更に糸魚川方面へ向かうのだろう。

外が明るくなってきた。駅前の道路にはスキー客の観光バスが多く行き交っていた。

★臨時駅…ヤナバスキー場前★

白馬

6:09→ヤナバスキー場前6:26 大糸線1330M 2連 クモハE126-112白馬から先は

1323Mに乗ろうが、その後の1325Mに乗ろうが、南小谷から先は423Dに乗る事になる。ただ単に待ち時間だけを費やしても仕方がないので、423Dに乗り継げる範囲内でのおもしろい行動を計画していた。今来た道を戻る事になるが、ヤナバスキー場前駅へ行ってみた。この駅は臨時駅であり、今季は

4月2日までの営業である。私にとってはまさしく“季節からの贈り物”といった感じだ。

ヤナバスキー場前駅…

1面1線の無人駅であり、駅舎は廃屋テイストが漂っている。入り口の階段はさびついており、「お帰りのきっぷはお早めに」と書かれた看板は通行の邪魔になるような倒れ方をしている。周辺は少しの民家と青木湖、そして道路除雪車があった。下車客は私とあと一人、乗車客は私だけであった。踏切を越える位置に9両編成の停車位置表示があるのがおもしろい。

ヤナバスキー場前

6:32→南小谷7:11 大糸線1325M 2連 クハE126-104白馬では「ムーンライト信州」編成がまだ停まっていた。上り方に回送するらしく、ヘッドライトが点いていた。

南小谷駅

3番線に着くと、同じホームの反対側2番線では423Dに乗り込む行列ができていた。「臨時快速ムーンライト信州81号」からの乗り継ぎ客が多いのだが、423Dはなんと単行(1連)である。さすがに早朝なので白馬でも南小谷でも食事ができそうな所は無かった。駅の待合室でパンを食べている最中に

423Dの入線案内が入ったので、とりあえず乗り場に向かった。

南小谷

7:55→糸魚川8:48 大糸線423D 1連 キハ52-125入線案内からしばらく経ってから、折り返し

423Dとなる列車が到着した。扉は2ヶ所であり、下車客の動きによって着席できるか否か左右されるのである。扉付近のロングシート部分に席を得たが、ボックス席の通路側にも空席があったのでそちらに移動した。なんとかほぼ全員が着席できたようである。それにしても、「ムーンライト○○号」との乗り継ぎ列車は着席が困難なものも多い。地元利用者から見れば迷惑な話だろう。

歯を磨いてから出発を待った。

キハ

52は山岳路線用にエンジンを2機搭載した車両である。さすがに古い車両であり、扉は手動である。せっかく国鉄型気動車で旅情満点の単線非電化区間をいくのであるが、ほとんど眠ってしまった。日本海側の糸魚川が近づくと、すでに雪景色ではなくなっていた。

糸魚川

8:55→富山10:07 北陸本線540M 3連 モハ474-44ここでもまた大糸線

423Dからの乗り継ぎ客が多く見られた。暖房はかなり効いており、電車が加速する度にかなり暑くなった。

富山到着前には、

2月28日で廃止になった富山港線の富山口駅跡が見えた。

富山口駅跡…駅跡といっても、まだまだ原形を留めている。富山港線は後向きな廃止ではない。富山の都市交通整備の一環としてライトレールトランジットへと発展的解消するのである。富山駅周辺はルート変更が行われるので、この富山口駅跡に鉄路はやってこない。都市交通政策として、路面電車の見直しやライトレールトランジットの新設が世界的に行われている。「富山ライトレール」にも成功してもらいたいものだ。

★北陸本線富山以西初乗車★

この先、福知山線の宝塚までは初乗車区間である。

富山

10:19→金沢11:15 北陸本線426M 3連 モハ474-53この列車は改札口に面した

1番線発だが、なぜか10:15発の「特急はくたか2号」は2番線着発である。変なの…。

さて、ここで、富山→金沢間(営業キロ

59.4km)において面白い比較をしてみよう。普通列車

「寝台特急北陸号」

2駅停車 56分485

系・681系・683系電車特急 1駅停車 37分 (3駅停車 40分)「北陸号」よ…。

★変わりゆく北陸の鉄道★

北陸本線沿線では所々で北陸新幹線の建設工事現場を見る事ができる。変わりゆく北陸の鉄道の今の姿を観る事も今回の旅の主要テーマである。

★石川県に初めて行く★

倶利伽羅峠を越えていよいよ石川県に入る。

現行の石川県は明治初期までは金沢県と七尾県であった。金沢県の県都は言うまでもなく金沢であったが、明治初期、旧藩士の政治的影響力を回避する為に石川郡美川町へと遷都された。この時に美川県へと改称する話も出たが、結局、石川県に落ち着いた。しかし、七尾県との合併を機に、美川町への遷都から

11ヵ月後には再び金沢に県庁が置かれる事になった。金沢が近づくにつれて乗客が増えてきた。立ち客も出る盛況ぶりである。それにしても乗降扉が少ない急行形車両を普通列車に充当しているわけだが、乗降に時間がかかりそうである。通勤対応は大丈夫なのだろうか?

★金沢駅★

金沢駅に到着。なんと、

3面のプラットホームに5本もの特急編成が並んでいた。北陸本線は特急街道であるが、3面に5本も並ぶとさすがに壮観である。全列車停車対応型の新幹線用の路盤は既に出来上がっている。大抵、高架化されてしまうと味気の無い駅になってしまう事が多いのだが、この金沢駅には本当に驚いた。とても立派だ。しかも上品で、意匠に魅力もある。また、土曜日の昼ごろという理由があるのかもしれないが、駅構内は程よく賑わっており活気がある。失礼な言い方で申し訳ないが、地方駅でこれほどまでに栄えている所があるとは夢にも思わなかった。お昼ごはんはおいしかったし、すばらしい都市だ。

壮大な玄関を持つ金沢駅。さすがに加賀百万石の政治都市の貫禄と言ったところか…カッコイイ。

金沢

12:15→福井13:38 北陸本線342M 3連 モハ418-15

419系電車の車内である。ゆったりとしたボックスシートは残っている。二重窓は廃止されており、一部はユニット窓に換えられている。吊り輪や取っ手が付けられているが、驚くべき事に寝台設備が残されたままである。乗降扉は増設されているが、それでも車端部に偏っている。乗降に時間がかかるが、通勤対応は大丈夫なのだろうか?

金沢発車直前に向かいの席に美人女子高生が座ってきた。彼女は松任で下車したが、特急停車駅ごとにまとまった乗降があるといった感じだ。地方における

JR路線は特急主体のダイヤだが、特急停車駅も少ないわけではないので、もう少し都市圏の普通列車客を大切にした方がよいのではなかろうか。北陸本線のこのあたりの普通列車は、3連のものが申し訳程度の本数だけ運転されている感がある。しかも寝台電車の改造車や急行形電車によって運転されているので、通勤輸送には不適切であろう。

★動橋駅・加賀温泉駅・大聖寺駅★

加賀温泉という駅がある。実は加賀温泉という温泉自体は存在しない。加賀温泉の両隣の駅は動橋と大聖寺である。

1970年頃、片山津温泉などへの玄関口であった動橋駅と山中温泉などへの玄関口であった大聖寺駅が特急停車を巡る激しい争奪戦をしていた。これの鎮静化を図る為に両駅の間にある小駅を“加賀温泉”と改称して各温泉への玄関口とし、停車特急をここへ集約させたという経緯がある。現在は大聖寺に停車する特急もあるが、かつては現在のように特急を小刻みに停車させる事は望まれていなかった。そのようなわけで、これら3駅をじっくり見てきた。駅や路線には様々な歴史的背景があるので、いちいち記すつもりは無い。ただし、現在や過去の優等列車停車駅を見るのが好きな私にとって、ここは見所なので記しておく。

そのような大聖寺駅を過ぎるといよいよ福井県に入る。

★福井県に初めて行く…

47都道府県全てに足跡を記す★私は大阪生まれで旅行好きであるにもかかわらず、大阪府のふたつ隣の福井県が最も後に初めて足を踏み入れる県になるとは人生わからないものである。

昨年

4月に高架化されたばかりの福井駅に到着した。★福井駅★

えちぜん鉄道のりばと

JR駅の東口との間は、ご覧のとおり距離がある。この空間は新幹線建設予定地であり、埋蔵文化財発掘調査中だ。一方、JR駅の西口では福井城跡発掘調査中である。西口が旧来の正面玄関である。高架化に際して、線路は若干東へと振られたとの事だ。なお、新幹線ホームが完成したら、それをえちぜん鉄道が暫定使用する予定になっている。

余談だが、ここでカメラの日時が設定されていない事に気づいた。旅行に対する緊張感が薄れてきたのだろうか。そのようなわけで、今回公開する写真にはわざわざ日付を記入しておく。

最も後に初めて足を踏み入れた県ということで、ここでみやげを買おうと計画していたのだが、残念ながらめぼしい物を見つける事ができなかった。豪華絢爛な石川県のみやげにしておけばよかったと悔やまれた。

小雨が降り出した。ここから先、関西の実家までは雨である。

福井

14:33→敦賀15:31 北陸本線234M 3連 クモハ419-13福井駅を出発する時には

越美北線が分岐する越前花堂では大阪発の「寝台特急トワイライトエクスプレス号」と行き違った。「寝台特急トワイライトエクスプレス号」は大阪駅を

12時ちょうどに発車するので、なんとなく時間と距離の感覚を掴みやすい。関西圏に近づきつつある事を実感する。武生にて

12連の「特急サンダーバード28号」を先に通す。それにしても北陸地方は人の移動が活発なものである。反対側の「特急雷鳥23号」も混んでいた。また、武生駅周辺が栄えている事にも驚いた。南条からは再び積雪が見られた。

★北陸トンネル★

南今庄にて旧線跡を転用した道路を右手に分かつといよいよ北陸トンネルに突入する。総延長

13,870m、1972年までは我が国最長のトンネルであった。また、この年に発生した北陸トンネル内夜行列車火災事故では30人の死者と乗客のほとんどにあたる700人以上のけが人が出た。今なお語り継がれる鉄道大惨事である。この事故をきっかけに安全対策が大きく動いた。トンネルや橋梁で列車火災が発生した場合にはとりあえず走り抜けるように規則が変更された。停車してしまうと炎が架線を焼き切ってしまい、電気車両の場合は発進不可能になってしまうのである。また、列車の不燃化やトンネルの安全性も徹底的に見直される事になった。分散電源方式の14系寝台車が製造打ち切りになったのもこの事故がきっかけである。北陸トンネル内は、

1989年に485系特急が130km/h運転を開始した区間でもある。今回乗車した234Mは90~95km/hで走行していた。

北陸トンネルを出ると敦賀に到着する。それにしても、特急街道の北陸本線を通ってきたわけだが、普通列車乗車中に特急を待避する事は案外少なかった。

★小浜線初乗車★

敦賀

15:50→東舞鶴17:41 小浜線938M 2連 クモハ125-6敦賀駅前にてようやく越前焼のみやげを買うことができた。

この駅は北陸電力の気温表示が目立っている。

小浜線は北陸電力や関西電力などの電力会社の資金協力を得て

ワンマン運転であり、全てのドアが開く途中駅は小浜だけである。それにしてもこの電車の座席配置は奇妙だ。固定クロスシートと転換クロスシート、さらにドア付近でもない所に補助席まで混在している。窓が全く無い区画までできてしまうのだから驚きである。

線路に沿って東西方向に走る道路が線路の北側と南側にある。南側の道路は国道

27号線である。鉄道の小浜線は近年電化されたばかりの地方交通線であるが、並走する国道は、なんと旧一級国道なのである。私はいつもなら進行方向右側を重視するのだが、今回は国道も見たいので、進行方向左側の席を望んだ。

さて、北陸新幹線の敦賀

-大阪間のルートは決定していないが、敦賀-小浜-大阪のルートが未公表ながら計画されている。現行の湖西線ルートで新幹線を通してしまうと京都-新大阪間の輸送力が逼迫してしまうのである。

若狭本郷あたりからだんだん外は暗くなり、前照灯を点けた車が多くなった。

85km/hだが結構揺れた。

東舞鶴到着前は栄えた町並みが広がっていた。駅間が長いので都市内輸送はできそうにないが、日本海側には予想外に栄えた都市がある事に驚いた。高架化された東舞鶴駅に到着である。

★舞鶴線初乗車

/ 山陰本線(綾部→福知山)初乗車★東舞鶴

17:45→福知山18:28 舞鶴線・山陰本線342M 2連 クモハ113-5302ワンマン運転であり、全てのドアが開く途中駅は西舞鶴と綾部だけである。

西舞鶴では「特急まいづる

西舞鶴を発車後はほとんど寝ていた。目覚めれば、昨年

11月に高架化されたばかりの福知山駅に到着した。ここも地上駅時代に訪れてみたかった。さて、この日はダイヤ改正初日である。今回のダイヤ改正で「寝台特急出雲号」が廃止になった。この福知山へもこの日の朝、下りの「出雲号」が最後にやってきた。

★福知山線(福知山→宝塚)初乗車★

福知山

18:57→大阪21:21 福知山線・東海道本線 2780M 快速 6連 モハ113-5125阪和色の

福知山発車後には主な駅の到着時刻が案内された。私の記憶が正しければ黒井・谷川・篠山口・三田・宝塚・大阪の案内であった。黒井? 悪名高い特急

5駅連続停車駅の一つである。全特急が停車する柏原が案内されるのならば話はわかるが、なぜに黒井が案内されたのだろうか。記憶違いならば申し訳ない。柏原で行き違った「特急北近畿

15号」も谷川・柏原・石生・黒井・市島と5駅連続で停車する。いくら駅間が長いとはいえ特急なのに…。「北近畿号」も、急行を廃止統合して国鉄最後のダイヤ改正で登場したよくある“Bランク特急”である。それゆえに登場時から叩かれるネタが多かった。

福知山線の某駅では美人駅員さんによる美声構内放送が印象的であった。下車印を押してもらう時には少々驚いた。

猪名寺駅を通過中に目立って速度が下がった。そう、この先は塚口→尼崎である。塚口→尼崎間は昨年

4月に脱線事故が発生し、100名を超える死者が出た。復旧後はこの区間の最高速度を120km/hから95km/hに下げたのだ。この日のダイヤ改正においてもゆとりダイヤが強調されている。ただし、113系電車は元より120km/h営業運転ができない。今でも事故現場は白いテントのようなものが見えるので、夜でもはっきりとわかった。休日ダイヤにおける尼崎では、新快速を先発させる為に停車時間が延びる。

それにしても、首都圏から関西へ帰省するのに大阪駅へ西から進入する事になろうとは…。

ダイヤ改正初日

この日はダイヤ改正初日である。この改正向けの時刻表が発売されたのは、

★全都道府県に足跡を記せた★

さて、現行の全都道府県に足跡を記せたので、旅の大きな目標が達成された感がある。もちろんこの旅程が今季の最重要旅程であった事は言うまでもない。これが達成された事により、今のところ、とりわけ行きたくて仕方がない所というのは無い。しかし、よくよく考えれば自治体の区画とは流動的なものである。道州制が実行されたら地域への思いは今とは異なるものになるだろう。また、旧県や旧藩、あるいは旧国府所在地の全てに行ったわけでもない。そう考えると旅の主題はまだまだありそうである。

(

2006/4/10(月) 全面公開にあたっての追記)筆者の私が言うのも変だが、新鮮な旅行記はここまでである。この先の旅程は初乗車区間も無く、和歌山市の鉄道取材以外は趣味的にたいした事がない。

第

2旅程(2006/3/20(月)~2006/3/21(火)) Uターン(関西→首都圏) (2006/3/26(日) 公開)昨年の夏と同様に、いわゆる“大垣夜行”でのUターンを考えた。時間帯的には定期の「快速ムーンライトながら号」の方がいいのだが、さすがに寒い季節にデッキと客室の間に扉が無い373系電車は避けたいので、「臨時快速ムーンライトながら92号」を選んだ。

2006/3/20

(月)大阪

20:00→米原21:22 東海道本線 3522M 新快速 8連 クモハ223-3013大阪からだと座れない可能性もあるので尼崎から乗車したいところであったが、事情により大阪から乗車することになった。それにしても、平日の

米原

21:24→大垣22:05 東海道本線 240F 8連 クハ116-27米原からの乗換列車は、なんと

8連であった。この区間は激混みの時間帯に2連の時もあれば、このように閑散時間帯に8連の時もある。なんなのだ!近江長岡で

6分停車があった。いつもなら大垣⇔米原間はただ単に通り過ぎるだけなのだが、せっかくの機会なので下車してみた。

大垣

大垣では

駅前には、旧貨物駅跡としてヨが

2両保存されている。いつもは乗り換えるだけの駅だが、いろいろ見てまわるのもおもしろいものだ。

大垣

23:00→東京(翌朝)4:47 東海道本線 9390M「臨時快速ムーンライトながら92号」 10連 クハ183-1023岐阜では下りの「寝台特急はやぶさ・富士号」と行き違った。このあたりで見られる客車寝台特急といえばもうあれしか残っていない。夜の東海道もずいぶん寂しくなったものだ。

下りの

91号とは異なり、上りの92号は、国鉄型特急車両が似付かわしくないような駅にも多く停車する。純正

183系電車の普通車に乗るのは初めてである。グレードアップされた10号車を選んだ。クハはコンプレッサーの音が意外と響く事に気づいた。速度と連動するモハの電動機の音の方が幾分ましではないかと思った。2006/3/21

(火) 車内にて日付が変わる。これもよく暖房が効いていた。足元が暑いくらいで足を下ろしていられなかった。幸い隣席に誰もいなかったので

首都圏の自宅に到着した。

★さっそく取りやめた旅程★

2006/3/21(火)は、昨年夏の旅程とは異なり、朝の帰宅後に鹿島鉄道を訪問しようかと計画していた。しかし、一度帰宅してしまうと出かけるのが億劫になるものである。疲労と寒さの為に出かけるのをやめた。鹿島鉄道は来春廃止される予定である。本当なら夏に訪ねたいと思っているぐらいなのでこの日は見送った。なぜ夏がいいかと言うと、「映画/学校の怪談4」において432形が盆の時期に幽霊列車として登場する場面が印象的だからである。

★さらに、その次の旅程を空振りさせてしまった。★

(2006/3/26(日) 公開)2006/3/25

(土)…只見線運休この日は野岩鉄道・会津鉄道、および

【番外編】キャンセル待ちについて(…旅行会社にとっての不良客)

(2006/3/30(木) 公開)<いつもの旅行会社にて>

3月16日(木)に青春18きっぷを買いに行ったところ、店に入っただけなのにキャンセル待ちがまだ出ていない事を告げられた。そこで、「私がキャンセル待ちをしているという事がよくわかりましたねぇ。」と問いかけてみた。すると、私が以前からよく来ている事を覚えていたとの事だった。ちなみのその人が対応してくれるのはかなり久しぶりである。

そもそも私がこの旅行会社に行く回数もそれほど多いとは言えない。冬の帰省期の前と夏の旅行期、あとは急な出張などをあわせても年に

10回程度である。私は目立ったり、あまり関係の無い人の記憶に残ったりするのは好きではないので、なんとなく恥ずかしい気持ちになってきた。後日談だが、知人にこの話をしたところ、「何号車の何番席とか、マニアックな注文ばかりしていたら、当然覚えられるやろ。」と言われてしまった…。

<キャンセル待ちを強化>

せっかくの旅行や帰省の機会を空振りさせたくなかったので、キャンセル待ちを他でも依頼する事にした。

3月27日(月)昼、通勤時に通るJRの駅にあるJRの旅行会社でもキャンセル待ちは扱ってくれなかった。その駅にあるみどりの窓口では、3日前まではキャンセル待ちを扱ってくれるとの事だった。まずはここで依頼した。

3月27日(月)深夜、別のJRの駅にあるみどりの窓口にて「ムーンライトながら号」の指定券があっさり取れてしまった。

<気になりだした>

以前にいつもの旅行会社で聞いた話では、コンピュータに登録しておくと空席が出た時に自動的に検出してくれるとの事だった。また、指定券については旅行会社や乗車エリア毎に割り振りや優先順位がある事は昔から知っていた。

そこで気になった。①「空席が出ているにもかかわらずいつもの旅行会社で指定券が確保されなかった事」と、②「私がキャンセル待ちをしている事を店の人がよく知っていた事」、また、③「今年の始めに関西のみどりの窓口から朝

3月28日(火)夜、いつもの旅行会社へ飛んで行ってキャンセル待ちの扱いについて尋ねてみた。出発日が近いので毎日時間を見つけて点検していると聞かされた。あまりに申し訳ないのでキャンセル待ちを取りやめる旨を伝えた。

想像以上に人手を煩わせていたとは…、本当に私は迷惑な奴だ。最低の客だ。いや、客と呼べる人種ではなく、ただの迷惑な存在に違いない。他にも自分の気づかないところで社会に散々迷惑をかけているのかもしれない思うと、自分の存在を抹殺したくなってきた。今回は、「もしも下りの「ムーンライトながら号」の指定券が取れたら、「こだま○○号」のグリーン車もお願いします」などと依頼していたわけだが、「ムーンライトながら号」の指定券が取れない場合は単なる迷惑者である。オレって本当に最低だよなぁ…。気分が沈む桜の季節という理由もあるかもしれないが、激しく落ち込んできた。

旅行会社の人は「これからも…」なんて言ってくれたけど、さすがに

510円の指定券のキャンセル待ちを依頼し続けてきた事への罪悪感に苛まれてきた。

第

3旅程(2006/3/31(金)~2006/4/2(日)) 目的:週末帰省(首都圏→関西→首都圏) (2006/4/10(月) 公開)3月31日(金)夜東京発の「ムーンライトながら号」で関西の実家へ帰省して、実家に着いたその夜の「ムーンライトながら(92)号」で首都圏の自宅に戻るという行程だ。

鉄道趣味的にはなんらおもしろい事はない。旅行ではなく単なる帰省だ。特に公開するようなネタではないかもしれないが、周囲が呆れるような行程なので記念に記しておこう。

3月25日の旅程が潰れなければ青春18きっぷ残り1日分を利用して帰省し、新幹線でUターンする予定であった。しかし、この時点で青春18きっぷがあと2日分残っているので、「ムーンライトながら号」で往復することにした。

旅行会社やみどりの窓口にこまめに通った甲斐があって、「(下り定期)ムーンライトながら号」の禁煙席と、「(上り臨時)ムーンライトながら

92号」の喫煙席を確保できていた。時間帯を考えると、本当は下りが「(臨時)ムーンライトながら91号」で上りが「(定期)ムーンライトながら号」の方がいいのだが、この時期は指定券を取れるだけでもじゅうぶんありがたいのだ。2006/3/31

(金)この日、自宅近所のいつもの旅行会社に行ったら

4月1日の「臨時快速ムーンライトながら92号」の禁煙席が取れた。上述のとおり、それ以前に喫煙席を確保できていた。JRの指定券は1回なら手数料無料で同種の券に変更してもらえる規則になっている。しかし、さすがにこのお店には何度か煩雑な手間をかけてもらっていたので、他所で買った指定券と交換してくれとは言い出せなくてそのまま購入した。小心者の私は何かを無料でして貰うことに躊躇う場合がある。なお、「ムーンライトながら号」は乗車希望者が多いので、「臨時快速ムーンライトながら92号」の喫煙席は責任もってキャンセルすることにする。

★

3月31日、金曜日★さて、この日は

3月31日、金曜日。年度末であり金曜である。東京駅へ向かうべく乗り込んだいつもの通勤路線では、あちらこちらで花束を見かけた。花束を持った若い人も多い。職場を去るのだろうか。他人事ながら新天地での活躍を期待したい。3月は私をそのような気持ちにさせる季節でもある。

中央快速線の御茶ノ水→神田間にある旧万世橋駅跡では期間限定で展示されている

EF55形電気機関車を見た。

東京

23:43(実際は1分遅れて発車)→大垣(翌朝)6:53 東海道本線 391M 「快速ムーンライトながら号」 9連→6連 クハ372-8どこかの路線の接続待ちらしく、発車を

1分遅らせたようだ。この列車は満席だと案内されていたが、喫煙席を求めて横浜までの短距離だけ乗り込んでくる乗客もいた。

2006/4/1

(土) 車内にて日付が変わる。

小田原から先は、

4~9号車は自由席となる。小田原において激しい座席争奪戦は見たことがあるが、この列車で通路まで人がぎっしり詰まるのを見るのは初めてである。車体の中央付近にいたので、身動きが取れない恐怖が頭をよぎった。実際に、長時間停車する浜松駅ではなんとか車外に出ることができたが、通路の往来は困難であった。ドアが開いたら寒いであろうデッキの床で眠っている人がいるのにはさすがに驚いた。また、通路側の肘掛の上を歩く下品な乗客もいた。この列車には9両編成に3箇所しかトイレがついていないという事情もあり、この先は不快な時間に耐えなければならない事が予想された。そろそろ青春18きっぷの旅もおしまいかなぁ、と思えてきた。しかし、浜松駅停車中以外はほとんどずっと眠っていたので、不快感が継続するほどでもなかった。春の青春

18きっぷは来週末(4月7日~)も有効期間であるが、来週末は「臨時ムーンライトながら91・92号」が運転されない。来週末ならこの混雑はもっとひどくなっているかもしれない。いくらなんでもそれは避けたいものだ。1~6号車は終点大垣まで行ってくれるのがありがたい。穂積あたりまで眠っていられた。

大垣

6:58→米原7:34 東海道本線 3209F モハ221-2「大垣ダッシュ」から乗り換えたこの列車内はとても寒かった。周囲の人たちも寒いとぼやいていた。とてもじゃないが眠れない。

米原

7:49→大阪9:13 東海道本線 3213M新快速 12連 モハ223-3036米原駅ではのりば案内表示の新設が進められていた。

京都で下車して寄り道しようかとも考えたが、そのまま大阪直前まで眠って行った。干潟再生実験中の淀川を渡ると、ほどなく大阪に到着する。

大阪

9:35→和歌山10:58 大阪環状線・関西本線・阪和線 4125M→4525H 8連→3連 クハ222-104和歌山市の鉄道取材の為に和歌山へと向かう。ちなみに、沿線の堺市はこの日から全国で15番目の政令指定都市になった。

<

Uターン>南海電鉄 実家の近くの駅(夕方)→新今宮

19:25 0522「特急サザン42号」 8連 座席指定車10904土曜休日ダイヤにおける「南海特急サザン号」は、全列車が自由席と指定席の併結運転となったわけだが、ここでは通勤形の自由席を避けて快適な指定席を選択した。せっかくの快適な車内であったが、リクライニングの戻り機能が弱っていた。

新今宮

19:36→大阪19:55 大阪環状線 1646 8連 クハ103-63この列車は、「特急スーパーくろしお

32号」を先行させる為に新今宮にて3分ほど停車する。

大阪

20:00→米原21:22 東海道本線 3302M 8連 クモハ223-3024ここから先、

3月20日の大阪駅20時発の行程と同じである。土曜休日ダイヤなので、列車番号に違いがある。土曜休日ダイヤのこの列車は大阪駅

8番線着発となる。平日同様に激しく混んでいた。京都からようやく座席にありつけた。米原まで立客が出る程の盛況ぶりであった。

米原

21:24→大垣22:05 東海道本線 3226F 4連 サハ311-3土曜休日ダイヤのこの列車は、なんと4連である。平日ダイヤの

240Fでは8連である。この区間は激混みの時間帯に2連や3連の時もあれば、閑散時間帯に8連の時もある。なんなのだ!大抵は通過客なので大垣まで空席は期待できないわけだが、近江長岡で空席が確保できた。

さて、近江長岡では、

7分停車と案内された。先日の240Fでは6分と案内された。EF66が牽引する高速貨物を先に通した。

大垣

この時点で「臨時快速ムーンライトながら

また、

8人で青春18きっぷの旅行をしているグループを見かけた。さすがに改札を通るのが大変そうだ。今回も

1時間近い待ち時間を利用して大垣の町を散策した。郭町では岐阜県公安パトロールがいた。駅の北側へも行ってみた。

大垣

23:00→東京(翌朝)4:47 東海道本線 9390M 「臨時快速ムーンライトながら92号」 10連 モハ189-19「(上り臨時)ムーンライトながら

92号」は、「(下り臨時)ムーンライトながら91号」とは異なり、「(定期)ムーンライトながら号」に追い抜かれてしまう。前回、183系の車内は暑かったぐらいなので、今回は本当ならば373系「(定期)ムーンライトながら号」の時刻でUターンしたかった。今夜の「臨時快速ムーンライトながら

92号」は、先日とは異なって寒い。車両の個体差かと思ったがそうではないらしい。15.8℃しかなかったので車掌さんに尋ねたところ、後ろから順番に暖房を入れていったらしい。最終的には19℃台の快適な車内に落ち着いた。隣席は若い女性であった。「これ、リクライニングですか?」と少しだけ話しかけられた。彼女も旅慣れた様子であった。彼女の席はガスオイルロック機能が低下しているのか、しばらくすると背もたれが元の角度に戻るので、就寝中に何度か倒し直していた。

2006/4/2

(日) 車内にて日付が変わる。東京駅に到着してから、車体の列車表示が変わっていくのを見た。「快速 両国」は良かった。私以外の何人かもこれを撮影していた。

それにしても、今回の旅程は寒かった。

★編集後記★

2006年4月10日(月)今回持ち歩いた時刻表は、交通新聞社のコンパス時刻表である。西日本方面だけならば携帯全国時刻表でじゅうぶんであるが、東日本方面の旅行も想定していたのでこの時刻表にした。

1枚(5日分)の青春18きっぷだけで首都圏⇔関西圏を2回も行き来したのは初めてである。青春18きっぷの威力を改めて思い知った。JR路線による首都圏⇔関西圏の移動については、希望のネタをやりつくした感がある。さて、来春には家族と暮らす為の自宅が首都圏に完成するので、残された帰省の回数もそう多くはない。次はどのような旅程にしようか、今から構想が楽しみである。