鉄道旅行記

青春18きっぷ 2002年夏“青春

18きっぷ”は、優等列車の走っていない線区をたくさん乗るには最適のきっぷである。特急列車にも乗れるような企画きっぷを持っていると、ついつい幹線で長距離移動しがちだが、青春18きっぷの場合は普通列車だけしか走らない線区に乗っていてもまったく損した気分にならないのがよい。

今回の主なテーマは、

第

陸羽西線・北上線・東北本線(盛岡⇔八戸)・快速海峡号・函館本線・江差線・花輪線・常磐線

第

2旅程(2002/8/9金〜2002/8/10土) (2002/8/14水 公開)関西本線・桜井線・和歌山線・

JRバス阪本線・紀勢本線(和歌山⇔和歌山市)

ネタはたくさんあるので、主要テーマは本文中で

色を変えて両端に★印をつけておく。列車ネタのほか、地域視察記やキモイ旅行者見物記、および地元民観察記なども満載。

第

1旅程(2002/7/22月〜2002/7/25木)2002/7/22

(月)首都圏 →村上(翌朝)

5:58 「快速ムーンライトえちご号」 165系電車9連 クモハ165-102私が普通列車で北へ向かうときの定番の列車である。日付が変わってからの最初の停車駅である高崎までは普通乗車券で乗る。

この列車は、夜行バスに対抗するために特急形客車によって昭和

61年に登場した臨時快速列車が前身となる。現在ではグリーン車廃車発生座席を流用した165系急行形電車による定期列車として定着している。かなり改装された座席も存在する。ただし、平成10年に乗ったときには座席の後ろについているフットレストはすでに撤去されていた。おそらく、夜に激しく動かすバカがいてトラブルが多発したのが原因だと察する。やはり、廉価な列車とグリーン車では客層が異なるものである。

2002/7/23

(火) 青春18きっぷ 1日目村上

6:03→余目8:05 羽越本線 キハ47形気動車4連 キハ47-522これも私が普通列車で北へ向かうときの定番の列車である。今年は沿線のラジオ体操を見かけることはなかった。

この列車は高校生でかなり混む。平成

10年に乗った時に、夏休み期間のはずなのになぜ乗っているのかセーラー服集団に尋ねたことがあった。どうやら補習授業や部活動らしい。北日本地区で夏休みが短いという理由ではなった。なお、女子高校生たちも冷房車と非冷房車を見分ける目を持っているのには少々驚いた経験がある。ちなみに、この列車は前から1,2,4両目が冷房車である。デッキの無い普通列車のトイレは女性にとっては利用しづらいものだと察する。今回、トイレに行こうとする度に他の人に先を越されてしまう不運な若い女性客を目撃した。しかも、前の人が“長時間の方”なので時間をおいてから再び行こうとすると再び他の人に先を越されていた。あまり詳述すると申し訳ないのでこれぐらいにしておくが、私のすぐそばに座っていたグループだったので彼女たちの一連のやり取りがちょっと笑えた。

余目

8:12→新庄8:59 陸羽西線 「快速最上川2号」 キハ100形気動車2連 キハ100−243★陸羽西線全線初乗車★

なんと、窓側に斜めに座席を向けられる車両である。せっかくなので斜め向けて車窓を楽しんだ。

私は進行方向右側に席をとるようにしているのだが、暑さ対策のため、今回から、初乗車区間であっても右側にこだわらないようにした。右側にこだわる理由は、複線の場合は必ず駅の配線を確認できるからである。

新庄駅

新在直通特急「つばさ号」はここまでやってくる。今、山形県では「花咲かフェア」が開催されている。

駅構内には以下のような歌が流れている。無体財産権法の関係上、歌詞を全て記すわけにはいかない。

“♪ はなはさいた みどりはうまれた 〜 ”

この歌は私の頭にすんなり入ってきた。「花咲かフェア」の山形県だけのテーマソングとの事である。「花咲かフェア」が終わってしまうと消えてしまうのはいささか惜しい気がした。

“もがみ情報案内センター”で自分の

さて、ここで食事にしようと思うが、首都圏でも見られるようなチェーン店で食べる気はしないので、駅構内の店が開く

10時まで待つことにする。注文してもなかなか来ず、結局急いで食べることになった。歯磨きなどを済まして、「快速こまくさ3号」にはなんとか乗ることができた。★新在直通特急について★

世間一般に「山形新幹線」などと呼ばれている路線は正式には奥羽本線という在来線である。新幹線と直通運転するために改軌したものである。この区間の車体断面や最高速度は在来線並みである。奥羽本線には「秋田新幹線」も乗り入れている。つまり、一本の奥羽本線という幹線であるにもかかわらず、ハード面でバラバラにされてしまったため、現在は全線を直通できる列車はなくなってしまった。それにしても、どうしてこんなバカな「新幹線」を作ったのだろう。特定都市への到達時間をわずか

30分程度早くするために、日本列島をこんなにつぎはぎ状態にしてしまうなんてバカとしか思えない。鉄道は有事においては軍事施設であることにも留意すべきである。また、JR東日本は新設新幹線に並行する在来線を手放す方向だが、迂回路の確保など、冗長面においてもますます信頼できなくなってきた。新庄

10:38→横手11:50 奥羽本線 「快速こまくさ3号」 701系電車2連 クハ700-28★新庄⇔横手 初乗車★

★奥羽本線「快速こまくさ

3号」…“特急格下げ快速”の乗車率★奥羽本線のこの区間に乗るのは初めてである。「快速こまくさ号」は特急を格下げしたものであり、「つばさ号」からの接続輸送を担っている。本線を行く特急格下げの快速列車のわりには悲しいぐらいに乗車率が低い。結局終点まで立ち客が出ることはなかった。現在、この区間に優等列車は走っていない。やはり、「こまち号」の登場などで奥羽本線の輸送形態も大きく変わったみたいである。

途中駅から高校の運動部員らしき生徒たちが乗り込んできた。先輩らしき生徒が「お前ら座っていいぞ。」などと言っている。全部とは言わないが中学・高校の運動部やバカ私大の体育会系ってバカな慣習を改めようとしないが、どうやらここでも先輩の許可がないと電車内で座らせてもらえないようだ。この慣習下においてはこの先輩君はよき人物である。かつて、

JR四国の特急列車内で空席が多いにもかかわらず、客室内の通路に立っている学生を見た事がある。どうやら、先輩の横で立っておく必要があったようである。それにしても、全部とは言わないが中学・高校の運動部やバカ私大の体育会系ってなんでこんなにバカなのだろう。社会通念に反する慣習を一向に改めようとしない。それどころか、私大の体育会系の中には社会に出てからも体育会系のノリを押し通そうとするバカも多い。はっきり言ってバカ私大の体育会系出身者ってうざい。私も体育会系出身であり、よく体育会系らしくないと言われるが、バカ私大の体育会系出身者とは一緒に思われたくない。私は少林寺拳法をやっており、学生時代は春になると多度津の総本山で大学合宿に参加した。ここでも私大は見ていて痛かった。管長が注意しているにもかかわらず、バカな慣習をまったく改めようとはしない。いっそ、私大生には黒帯を与えないようにしてはいかがなものかと思ったぐらいである。旅行中でも私大体育会系団体と宗教団体はなんとなく雰囲気でわかる。横手

12:15→北上13:31 北上線 キハ100形気動車2連★北上線全線初乗車★

横手停車中からなにやら大変そうだ。どうやら

2両目(キハ100−3)のドアが故障したらしい。また、なぜかこの車両はクーラーがかかっていないようで、他の乗客も蒸し暑そうだ。しかも、窓が開かない。私はクーラーがかかっていないことに気づいてから1両目(キハ100−44)に避難した。ところで、キハ100って同じ形式でもずいぶん仕様が異なるものである。蛍光灯カバーの有無や吊り輪の配置など相違点が多い。仕様はどれにしよう…なんてねっ。北上

13:36→(盛岡14:28) 東北本線 701系電車2連 クモハ701-1042 クハ700-1042北上から乗ったこの列車は八戸行きだが、盛岡で長時間停車し、東北本線の後続の普通列車に追いつかれる。なお、この車両は八戸到着後、青森行きとなる。結局、この先青森まで乗ることとなる。

盛岡駅ではこの列車をクーラーの効いた待合室として利用している客が多い。

この先は花輪線経由で行って、復路に東北本線に回るという選択も可能であったが、暑い時間帯に非冷房車に乗りたくなかったので本日は東北本線を直進することにしている。

盛岡駅の停車中には、終焉間近の東北名門特急「はつかり号」の写真を撮る。「特急はつかり号」は東北新幹線の八戸延長を機会に接続輸送からも降りることとなった。かつては上野と青函

1便などを結ぶ東北本線を代表する第一特別急行列車だった。(盛岡

15:17)→八戸17:13 東北本線 701系電車2連 クモハ701-1042 クハ700-1042★盛岡⇔八戸

JR離籍目前★盛岡⇔八戸間は

JR離籍目前である。離籍してしまうと、JRの企画きっぷではほとんど乗れなくなってしまうのでしっかり味わっておく。各特急停車駅をじっくり見る。それにしても現行の特急の停まらない沼宮内にどうして新幹線の駅ができるのか不思議である。まぁ、そんな例は東海道区間にもあるので珍しいことではないのだが…。特急に追い抜かれる三戸駅で降りてみた。さすが青森県、寒い。

★一戸・二戸・三戸〜八戸・九戸について★

岩手県から青森県にかけてなにやらシリーズモノのような地名が連なっていることが気にかかった人もいることだろう。これは古代に蝦夷討伐の為の軍事基地だったという説がある。なお、未開の地だった所には数字の地名が多いという傾向も見られる。

県境や市町村境を越えて一連の地名が残っている所は案外多い。これらを探してみるのも面白い。

★八戸駅…東北新幹線開業間近★

この写真は八戸駅の西口へ通じる道を写したものである。この道へは車で入って行くことはできない。なんだかローカル線の駅に通じるような道である。このような西口にもエスカレータやエレベータの完備された立派な建物が建っている。また、この駅舎のすぐ横は整地が進められている。数年後に立派な西口が整備されることだろう。その時、この写真に写っている道の運命やいかに!

案内表記類も新幹線の開業を待つ。新幹線に関する案内表記は今のところ隠されている。

★八戸市について(平成

11年12月取材分も含む)★平成

11年12月に八戸市を探険したことがある。東北本線の八戸駅は昭和

46年まで尻内駅を名乗っていた。また、八戸線の本八戸駅は昭和46年まで八戸駅を名乗っていた。実は、八戸市の中心地に近いのは八戸線の本八戸駅の方である。また、本八戸駅は「タブレット授受をおこなう高架駅」という非常に珍しい形態の駅である。さて、JTBなどの大形時刻表には市の中心駅に特定の印をつけたものがある。この駅にはかつて八戸市の中心駅の印がついていた。時刻表の復刻版に載っていたように記憶しているが、今、簡単に調べ出す事ができないので、申し訳ないが、いつまでのことであるかは詳述できない。私は主要幹線の駅と市街地の離れた町にも興味がある。つまるところ、町の構成や発展の方向性にも興味があるのである。だから八戸市を探険したのである。

八戸市は東北本線の盛岡⇔青森間で唯一の人口

10万人を越える都市である。イカの水揚げ高でも有名である。市内には市日にちなんだ地名が多数存在する。市街地ではバス路線が充実しているように感じた。八戸

18:00→青森19:34 東北本線 701系電車2連 クモハ701-1042 クハ700-1042帰宅時間ということもあり、セーラー服集団などで混んでいる。さて、私の前に座っている制服女子高校生たちは私の両隣の乗客を笑い話のネタにしていた。私の右側は眠っており、左側は変な髪形をしたおっさん旅行者である。頼むから私の事は笑わないでちょうだい、と思った。

青森駅で今回押したスタンプは意匠が変更されていた。りんごの形で枠を作った全体の印象は以前と変わらないが、特急電車の模様は「スーパーはつかり号」になっていた。

★“本州北部のヌシ”

701系電車について★“本州北部のヌシ”ともいえる

701系電車はごくごく一部を除きロングシートである。トイレこそついているものの通勤形であり、都会形などと言われる事もあるようだが、旅行者には大変評判が悪い。しかし、これは地域の実情にあった車両ではなかろうか。地方におけるローカル輸送の主な客層は通学生である。近年、公共の場における高校生の喫煙や反社会的行為が社会問題となっている。クロスシートだとそれらがやりやすいわけである。通学客と旅行・用務客はそれぞれ普通列車と特急列車に棲み分けが可能なのである。貧乏くさい

18キッパーズが文句を言う場面ではない。ロングシートがいやなら立派な座席の特急列車に乗ればいいのである。まぁ、特急の走っていない区間や停まらない駅もあるけれど…。私は青春18きっぷの旅行は好きだが、ただの安価な移動手段だとは思っていない。乗車線区の日常に触れることも楽しみの一つなのだ。701系電車に文句がある旅行者は青春18きっぷを使わなければよい。★汽笛について★

青森駅では大阪行きの「寝台特急日本海

4号」を撮影した。この列車は函館始発であり、青森駅へは津軽線から入線して奥羽本線へと出て行くにもかかわらず、なんと最も東北本線側の1番線着発であった。それはいいのだが、汽笛を鳴らして出発していくのには驚いた。実は、昭和62年に「寝台急行銀河号」に乗った時には従来どおりの規則に従う汽笛が聞けたものであったが、昭和63年以後に「寝台急行銀河号」に乗った時には客車列車の所定の汽笛を聞いたことがなかったからである。また、今回の旅行でも、陸羽西線や北上線ではトンネルに入る前に汽笛を聞くことができた。今、汽笛を扱う規則はどのようになっているのだろうか?青森

20:24→函館23:02 「快速海峡13号」ドラえもん海底列車 50系客車 5連 オハフ50−5012★「快速海峡号」ドラえもん海底列車…「快速海峡号」…終焉間近★

この「快速海峡

13号」は「快速ミッドナイト号」への接続列車であり、乗車時間も長いので指定席を確保していた。かなり空いていたが、よりによって私の指定席の隣には人がいたので空いている席に移った。この列車にはカーペット車とドラえもんカーがついていた。なお、この13号は多客期のみの季節列車である。「快速海峡号」もずいぶん寂しくなったものである。「快速海峡号」も終焉間近である。電車特急列車に置き換えられることになる。なお、上りの「快速海峡号」の海底駅見学専用車は

12号車となっているが、これは海峡線開通当時の栄華を物語っている。現在では、4両編成に12号車がついているというとんでもない姿で走っている。

「快速海峡号」や海底駅はドラえもんとタイアップしており、車内放送もドラえもん(声優の大山のぶよさんによる録音)が担当するという凝りようである。

蟹田で交代した

JR北海道の車掌さんは、私に「寒くないですか?」と尋ねた。私の基準で暑いとか寒いとか言ってしまうと他の乗客に迷惑がかかりそうなので「寒くない。」と答えておいた。別に寒くはなかった。★青函トンネルについて★

青函トンネル建設の経緯についてここで触れるつもりはない。このトンネルは新幹線対応で作られているが、今のところ在来線が走るだけである。本州⇔北海道間の輸送需要は増えているのだが、そのほとんどは航空機が受け持っている。せっかく

7000億円もかけて立派なトンネルを作ったのに、津軽海峡を越える乗客は青函連絡船時代よりも減っている。また、このトンネルは重量列車の高速運転により疲弊が激しく改修費用がかなりかかっているらしい。それに、排水ポンプの部品代もかなりかかるとのことだ。あまりにも維持費が高いので、いっそ水没させて連絡船を復活させた方がましではないかという話さえも出ているようである。では、取り急ぎ函館まで新幹線を延長させればよいかというとそういうわけにはいかない。北日本の経済バランスが大きく崩れてしまうのである。社会基盤整備には難題が付きまとう。私は平成

10年に海底トンネルの見学をしたことがあった。オフシーズンには見学客が0人の行程もあるそうだ。今年は6月13日に吉岡海底駅から煙が発生して、安全確認の為に2つの海底トンネルの見学コースを6月19日まで休止していたようである。★北海道開拓過程の特殊性について★

北海道の産業についてここで記すつもりはない。ただ、北海道は社会基盤の整備順序が内地とは大きく異なる。具体的に言うと、鉄道を敷いて駅を作り、駅の周りに町を作った。そして後から道路ができたのである。これは北海道内には軽便鉄道が多数存在したことや線路上も走れるバスが本気で開発された事からも窺い知る事ができる。つまり、町と町を結ぶ道は鉄道しかなかった時代があったというわけである。また、石炭採掘など諸般の事情で北海道の開発を重視した当局は、北海道の鉄道建設を積極的に行った。しかし、北海道内は元より輸送需要の見込めない地域も多く、廃線の憂き目にあった路線も多数発生した。鉄道廃線後にバス転換されたものの、そのバス輸送すら廃止された事例も数多い。北海道はそのような地域なのである。道路や鉄道を撤去したら短い年月で原野に戻るであろう。なんだか物悲しさも感じる。

余談だが、地方における高規格幹線道路の整備にも疑問を感じることがある。はっきり言って都市部以外の国道は交通量や交通密度が小さいところも多い。一般国道を歩車分離して、車道部分の高規格化を行い最高速度を上げれば済む話ではないかと思う。この方が、低コストでストック効果を見込めると思うのだがいかがなものか。

★北海道新幹線について★

北海道新幹線は函館本線(国道

5号線)回りにするか、あるいは室蘭本線・千歳線(国道37・36号線)回りにするかも決まっていないようだ。しかし、北海道には上記のような特殊性があるので、函館本線(国道5号線)回りで建設しても沿線の発展は見込めないように思える。函館駅改装中

函館駅は改装中であり、かつての連絡船乗り場との連絡通路は消えていた。

函館

23:30→札幌(翌朝6:30) 「快速ミッドナイト号」 キハ183系気動車4連 キハ182-31女性専用席がある夜行列車にもかかわらず、私の指定席の隣席は若い女性だった。どうやらこの女性も青春

18きっぷの旅行者のようだ。キモイ鉄ヲタが隣の場合とは天国と地獄の違いである。グリーン車の廃品座席を改良した座席を装備したキハ

27形時代の「快速ミッドナイト号」は3回乗ったことあるが、特急形のキハ183系に変わってから乗るのは初めてである。さて、何日も風呂にも入らず連続で車中泊を繰り返しているであろう“乗り鉄”も散見される。座席で体を掻きまくっているのはきわめて迷惑である。あんな奴が隣でなくて本当によかった。昨夜、「快速ムーンライトえちご号」で見た面々もいる。実は「快速ムーンライトえちご号」とこの「快速ミッドナイト号」の

2本の列車は青春18きっぷによる北海道旅行の定番なのである。この「快速ミッドナイト号」は、通常は利用者が少ないので季節運転に格下げされた。18キッパーズの為にわざわざ設定する必要はないと思うが、せっかく設定されている以上は私だって乗せていただく。はっきり言って、立派な車両で運転される長距離夜行普通列車は18キッパーズを排除してもよいぐらいに思う。まぁ、せっかくあるから私だって乗せていただいているわけだが…。

2002/7/24

(水) 青春18きっぷ 2日目札幌

6:53→小樽7:39 函館本線 731系電車6連 クハ731−119★函館本線…山線初乗車(小樽・倶知安・蘭越)★

函館本線のいわゆる“山線”は初乗車となる。現在、函館⇔札幌間のメインルートは東室蘭・苫小牧・千歳経由だが、かつては、函館から札幌や道北・道東の各地へ向かう急行列車は蘭越・倶知安・小樽経由の函館本線を走っていた。しかし、とりわけ長万部⇔小樽間は勾配線区であり、蒸気機関車や気動車では大きな輸送力の発展は見込めなかったのである。現在の“山線”には定期優等列車は走らず、ここは長大ローカル線になっている。ちなみに、現在の北海道における鉄道輸送は札幌が拠点となっているが、かつては青函連絡船接続の函館が拠点になっていた。しかし、航空機の利用が一般化する昭和

50年代頃からだんだんと変わってきたのである。札幌⇔小樽間は電車が頻繁に走る都市路線である。かつて機関区のあった小樽築港に注目していたが、広大な鉄道用地が残っている事こそ確認できたものの、開発が進んでおり、かつての面影を感じることは難しかった。

731系電車はキハ201系気動車と協調運転を行うことができる。はっきり言ってこの電車と同水準の加速をするキハ201系気動車ってすごいと思う。北海道では非電化区間から札幌圏への直通を可能にするためにこのような高性能な気動車が開発された。高頻度運転を維持するためには足の遅い気動車列車を走らせるわけにはいかないのである。

小樽

8:07→長万部11:13 函館本線 単行 キハ150−15いよいよ長大ローカル線区に入る。小樽からはそこそこ乗っている。仁木で学生のまとまった下車があるが、残った乗客のほとんどは不定期客であろう。悲しいぐらいの乗客の少なさである。

有珠山が噴火したときに室蘭本線経由の優等列車と貨物列車がこの路線を迂回したことがあった。さすがに、元主要幹線ということもあり、各駅構内の有効長はきわめて長い。しかし、北海道によくある事だが駅間距離が非常に長い単線区間なので高頻度運転は不可能なようだ。優等列車と貨物列車がこの路線を迂回した時にはローカル輸送はバスに振り替えられた。

倶知安駅…かつては幹線の主要駅であったが、現在では配線が合理化されており、凋落を感じさせずにはいられない。もちろん、定期優等列車もここは通っていない。

それにしても、駅間は函館本線と国道

5号線以外に人間の気配を感じさせるものが何も無い。私のPHSは電波すら届かない。雨が降っているということもあろうが、一抹の寂寥感が漂う。しかし、この広大な自然と会うためにはるばる首都圏からやってきたのである。北海道の風景を雄大と捉えるか、あるいは荒寥と捉えるかは人それぞれであろう。また、その時々の気分に依存するかもしれない。私は、車で北海道を走ってみたいと考えたこともあるが、この場合は緊急時における不安と、同じ風景の中を延々と運転し続けることによる寂寥感を感じそうな気がしてきた。長万部

ここは函館本線と室蘭本線の接点であり、かつては広大な基地を抱える交通の要衝であった。その面影を見たかったのである。長万部以南の函館本線は夜行列車でしか通ったことがないのでじっくり見るのは初めてとなる。

ここで温泉街に行くが、雨の中行くのは躊躇した。また、駅の裏手といっても結構遠かった。

温泉から出たもののだんだん寒くなってきた。湯冷めして体調を崩すわけにはいかない。気温の低い時には無理に入浴する必要はないと後悔した。

駅では地元の人たちが今年も冷夏だと話していた。

ここで、硬券の入場券について思い出した。尋ねてみたところ北海道の駅からも姿を消したらしい。おっと、記念品の収集にはそれほど熱心でなくなっている自分に気づいた。鉄道で北海道に来るのはもう

長万部

13:00→五稜郭16:05 函館本線 単行 キハ40−801本日は上空に暑い雲があるために排気が上空に逃げないので、キハ

八雲→落部などでは学生のまとまった乗車があった。

森で熱いお茶と名物の“いかめし”を買う。

森から先は渡島砂原経由となる、この路線は「北斗号」系統の特急のルートからは外れるが、一部の夜行列車はここを経由する。この付近は急勾配回避の為に複雑な鉄道建設がなされた。蒸気機関車時代の加速線の遺構が残っている駅もある。

森→掛澗などでも学生のまとまった乗車があった。それにしても、都会に住む私としては

JR北海道が気の毒になるくらい乗客が少ない。この列車は、七飯で一両増結して函館へと向かう。ここから乗客が増えるが、ここでも学生の利用が主体となる。

五稜郭駅

五稜郭駅は一度来てみたかった。駅舎に掲げられた“五稜郭駅”の各文字は五角形で囲まれているが、これは五稜郭を意識したものである。現在では一部の特急列車も停車する。また、建設途中で頓挫した幻の戸井線もここから分岐する予定であった。

ここでも硬券の入場券について一応尋ねてみる。「ドラえもん海底列車」の運転記念入場券があったので所望した。しかし、なんと

五稜郭

16:20→江差18:34 江差線 キハ40形気動車2連 木古内から先は単行 キハ40−841北海道には小さな町に支庁がある場合があり、そのような町を訪れてみたいと思っていた。そこで江差を行程に組み入れた。7月なので北海道といえども

19時前の日照は期待できると判断した。それしにてもえらく混んでいる。東久根別などでまとまった下車があった。また、幹線貨物列車との交換も多い。木古内で見かけた

14系「快速海峡号」にはドリームカーがついていた。どうやら定員の多い車両に振り替えられていないようである。オンシーズンなのに乗客が少ないのだろうか。JR北海道がますます気の毒になってくる。★木古内⇔江差 初乗車★

50km/h程度でも激しく揺れる。これが本来の江差線の姿なのだろう。木古内までは高規格化された路線を走ってきたので格差が気にかかった。また、乗客は極めて少ない。単行の車内に1ボックスあたり1人もいないぐらいである。

湯ノ岱ではタブレット授受が行われる。なお、ここでの列車交換は

7時台と8時台の1日2回だけである。驚いたことに桂岡などからの乗車も見られた。

かつてはこのような支線にも急行が走っていた。普通列車と同じ車両で運転されるいわゆる“雑急”といわれるものであり、北海道の“名物?”として

20年ぐらい前までは道内の支線区でよく見られた。今では北海道を走る普通急行は夜行の「はまなす号」以外に無く、また、多くのローカル支線も廃止されてしまった。木古内から分岐していた松前線も昭和63年に廃止されている。江差

18:42→木古内19:45 江差線 単行 キハ40−841

江差から私以外に

3人の乗客がいたが、3人とも湯ノ岱で下車した。この辺りは函館よりも江差の求心力が強いようである。ここから終点の木古内まで乗客は私一人だけであった。キハ

40はトイレ側を後ろにして走るときはエンジンの排気が車内に入ってくる。気動車特有の揺れとあいまって少し気分が悪くなってきた。ただし、暖房が入っているのはありがたかった。木古内では待ち時間が長くなる。函館行きの列車に乗り、交換駅で青森行きに乗り換えるということは不可能なダイヤであった。

木古内では少し歩いてみたが、平日の

20時ごろなのにすっかり静かになっていた。駅の待合室で先ほど森駅にて購入した「いかめし」を食べた。木古内

21:07→青森22:52 海峡線 「快速海峡14号」ドラえもん海底列車 50系客車4連予想通り乗客が極めて少ない。この列車も季節列車である。カーペット車にも行ってみたが、体を伸ばすと寒いので座席車に移った。クーラーのかかっている様子は無かったが、ここでも「暖房を入れて欲しい」とは言えなかった。

今回の北海道旅行も防寒の為の衣類を持って行ったのだが、予想以上の寒さに見舞われた。当然ながら、北海道の滞在予定日数が長かったり、道北へも足を伸ばす予定の場合はもっと多めの防寒具を用意する。

青森駅近くのホテルに宿泊した。

2002/7/25

(木) 青春18きっぷ 3日目★ねぶた目前の様子★

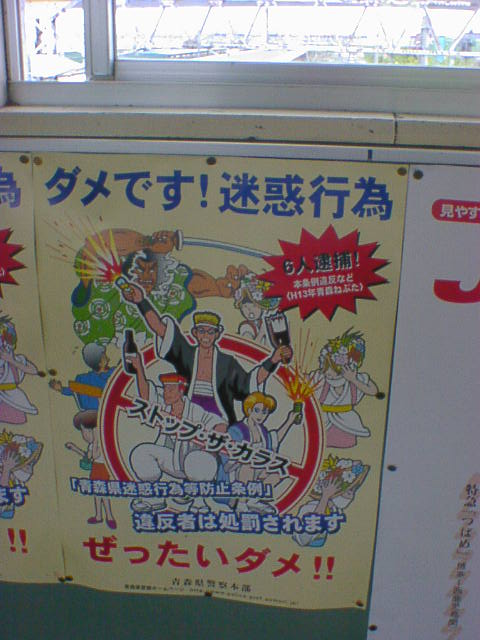

(これは青森駅構内の写真です。広告の著作権を侵すものではありません。)

実は一昨日から

701系電車などで見かけるこの広告が気にかかっていた。青森を去る直前に撮影に成功した。8月上旬には青森で東北四大祭の「ねぶた」が開催される。県内や、本州北部のヌシである701系電車の車内には上記のような広告が見られる。こんな広告をわざわざ作る必要のある世相なのである。まつりだって社会規範のひとつなのに…。なお、「ねぶた」と「ねぷた」があるので要注意。青森

7:17→大館8:39 奥羽本線 「快速いわき2号」 701系電車3連 クモハ701-5さすがに通勤客も見られるが、ここでも通学客が多い。これが地方における鉄道輸送の実態なのである。

大館

8:43→盛岡11:36 花輪線・東北本線 キハ58形気動車2連 キハ58−1523 キハ58−1528★花輪線全線初乗車★

勾配路線のため、

2エンジンのキハ58形どうしの2連となる。トイレを残したものと洗面所を残したものでコンビを組んでいる。2両とも旧国鉄急行色である。しかし、どちらも非冷房である。昨日の極寒地獄を思えば暑い方がましである。しかし、乗った時間帯が悪かったのか、直射日光を避けるために右側の席に移れば右から日光が差し込み、左側の席に移れば左から日光が差し込んできた。さすがにこれはだんだんと腹が立ってきた。松尾八幡平で行き違った列車はキハ

52形の2連だった。1両目は旧国鉄一般色であった。盛岡駅

盛岡駅では中途半端な滞在時間だったので落ち着いた食事はとれなかった。

盛岡駅のトイレには洗濯などを禁じる張り紙がしてあった。

盛岡

12:10→一ノ関13:39 東北本線 701系電車2連 クハ700-1001東北本線の混んだ列車で首都圏を目指す。

一ノ関

13:44→小牛田14:33 東北本線 701系電車2連 クハ700-1025この列車は、仙台からの「快速仙台シティラビット号」に乗り継いで、さらに東海道本線の夜行快速列車で西日本方面へも目指せるダイヤなのに空いていた。もちろん、このスジの乗客はいたのだが、かなり少なかった。青春

18きっぷの旅を“ガチンコ”だと言ってる女の子たちもいた。いやならやめればいいのに。ここで、

7月23日に東北本線八戸発の列車内で制服女子高校生たちから笑われていたおっさんを再び目撃した。やっぱりキモイよ。新田などいくつかの駅で、電車に何か荷物が積み込まれている。

小牛田

14:38→仙台15:24 東北本線 719系電車4連 クモハ719-15久々にクロスシートの付いた車両である。しかし、同じ方向へのわずか

5分の接続なのにどうして跨線橋を渡る乗換えが多いのだろう。こういう不親切さは国鉄時代から変わらない。ここでの見所は仙石線である。寄り添ったり交差したりしており、まるで別会社路線のようである。そりゃそうだろう。元々はそうなのだから。

この付近でのお勧めは、多賀城市である。ここはかつて陸奥の国の国府が置かれていた。旧主要都市や国府の好きな人にはお勧めである。

仙台駅

旧仙石線ホームの跡地はすっかり様変わりしていた。

牛タンを食べる。“牛”であることに気づいてしまったが、久しぶりに牛肉を食べた。内臓の調子がよくないので、定食は頼まずに単品だけ注文した。

仙台

16:15→いわき19:01 東北本線・常磐線 クハ455−402 6連 クハしか見ていないので系列は不明。(編成を調べればわかるがここでは割愛)★岩沼⇔我孫子 初乗車★

さて、この先東北本線経由で帰宅すれば速いのだが、せっかくなので今回は常磐線経由で首都圏へ向かうことにした。実は常磐線は東京⇔東北・北海道のメインルートだった時代もある。なぜなら、東北本線には連続急勾配区間があり、蒸気機関車時代には勾配は難所だったからである。したがって、東北初の特別急行「はつかり号」は常磐線経由で登場した。なお、「北斗星号」登場以前の客車寝台特急「ゆうづる号」も常磐線経由であった。さて、そんな東北スジも現在では長距離昼行列車は新幹線がその役目を受け継いでいる。なお、常磐線の「特急スーパーひたち号」の一部が上野と仙台を結んでいるが、かつて常磐線経由で上野と青森を結んでいた「特急みちのく号」のような使命は持っていないのではないかと察する。

仙台駅では列車を待つ乗客は

1列に延々と並んでいた。2〜3列に整然と並べばよさそうなものだが、これも地域性だろう。割り込み組が多いのにも少々驚いた。それにしても、この列車は乗客が少なくなるにつれて寒くなってきた。実は仙台で乗り込んだ瞬間から寒かったのだ。また、急行形電車はクーラーの風が直撃するボックスがあるので要注意である。幸い、クーラーのスイッチが客室内にあったので“送風”に切り換えた。かつて、東海道本線の急行形電車サロ

165の車内で寒がっている私を見て車掌さんが私のところだけクーラーを切ってくれたことがあった。夜、乗客のきわめて少ないグリーン車だったので寒かったのだが、この時の車掌さんの対応はうれしかった。現在の新しい車両のエアコンは一括制御なのでこのような細かい調整は困難かもしれない。いわき

19:06→首都圏 常磐線 モハ403−7弱冷車を選んで乗ったのだが、私の寒さはおさまらなかった。もう夜だし、特急列車で帰ろうかとも思ったが、我慢できないほどの寒さでもなく、変な例外を作る気もしなかったのでこのまま普通列車で進むことにした。取手からクーラーがパワーアップされてバッドな気分になった。

★交直流電車車上切換方式初体験★

JRの在来線には3種類の電気方式がある。交直流の切換え区間が存在するわけだが、車上切換と地上切換がある。車上切換は、交流区間と直流区間の間に電気の流れないデッドセクションを設けておき、そこを惰性で通過する間に交直流のスイッチを切り換えるのである。この間、電車の客室内は非常灯しかつかない。私は車上切換区間は山陽本線門司駅構内で通過した経験があるのだが、機関車牽引による客車列車だったので室内灯にまったく影響しないために交直流切換を体感することはなかった。さて、もうひとつは地上切換である。これは架線に流す電気を切り換える方式である。これは東北本線黒磯駅で行われている。普通列車は黒磯駅で運転系統が完全に分かれる。通過する「寝台特急北斗星号」などのEF81形交直流電気機関車は、特殊装備を備えた上で特定の線を車上切換で通過してゆく。ところで、交直流の境目をつなぐ方法はもうひとつある。それは、そこを気動車やディーゼル機関車でつなぐのである。7月23日に乗車した羽越本線の普通列車がその典型例である。ここは「特急いなほ号」は交直流電車であり、貨物列車や寝台特急にはEF81形交直流電気機関車が用いられているが、普通列車は気動車である。電車の方が高性能ではあるが、交直流電車は製作費用が高いためにこのような気動車による車両運用を組んでいる路線があるのである。ちなみに、東北本線と常磐線とでは交直流の切換え地点に大きな違いがあるように感じる人もいるだろう。常磐線なんて取手⇔藤代という東京からすぐのところだが、これは筑波山麓にある某観測施設への影響をなくすためである。

第

2旅程(2002/8/9金〜2002/8/10土)私は

いずれにせよ、

12日に関西で用事があるので帰省する。フェリーが無理なので10日の昼の列車で移動するつもりだった。つまり、“東海道を10日移動…。”しかし、なんと、8月9日にたまたま旅行代理店に入ったところ、その夜の東京発の「快速ムーンライトながら号」の禁煙指定席が取れた。全席指定の9両編成中に1席だけ空があったのだ。この時期にこの列車の指定券を乗車当日に入手できるなんて通常は考えられないような奇跡なので、せっかくだからこの列車に乗って帰ることにした。もちろん、JRバス阪本線の探検をやりながら家に向かう予定であった。

2002/8/9

(金)日付が変わってから「快速ムーンライトながら号」が最初に停車する横浜までは普通乗車券で乗る。

2002/8/10

(土) 青春18きっぷ 4日目首都圏(昨夜) →名古屋

6:05 「快速ムーンライトながら号」 373系電車9連 クモハ373-7私の乗った車両は

7号車である。この列車は名古屋にて7,8,9号車を切り離す。私は名古屋から関西本線に乗り換えるので別に構わないが、名古屋ではこの列車で大垣方面を目指す乗客たちによる座席争奪戦第3ラウンドが朝っぱらから行われる。ちなみに座席争奪戦第2ラウンドは、4号車より後ろが自由席になる深夜の小田原駅で行われる。また、座席争奪戦第1ラウンドは指定券発売開始の時である。和歌山線経由で五条に向かうために名古屋から先は関西本線経由で進むことにする。本当は「快速ムーンライトながら号」で東海道本線経由で行っても奈良から先は同じ時間になるのだが、最近は東海道の移動が多いので、せっかくの機会だから関西本線経由で進むことにする。「快速ムーンライトながら号」の指定席も名古屋止まりの

7号車だったのでちょうどよい具合である。名古屋

6:40→亀山7:46 313系電車2連 クモハ312-3023平日だともう

1本早い電車があるのだが、土曜なのでこの電車に乗る。一時雨に降られるが、そのおかげなのか虹の下を行くことができた。関西本線(および伊勢鉄道と紀勢本線・参宮線)には気動車による「快速みえ号」が運転されており、高度な運転網を有する近鉄特急を相手に

120km/h運転で善戦している。しかし、私の乗っているこの電車は並走する近鉄特急にあっさり追い抜かれた。亀山

8:03→加茂9:24 キハ120形気動車2連 キハ120-12★関西線は閑散線?★

さて、関西本線もここから

JR西日本のエリアとなる。亀山⇔加茂間は合理化が徹底されており、サービス低下による沿線住民の反発は大きいようだ。この日はこの先、JR西日本から冷遇されている路線を乗り継ぐことになる。どれくらい冷遇されているかというと、大幅削減ダイヤ改正なんて近年では当たり前である。それよりもっとすごいのは、毎月1日程度、代行バスすら用意せずに列車を運休してしまうということである。関西本線は、明治時代の鉄道国有化以前は関西鉄道(かんせいてつどう)という民鉄であった。名阪間の輸送では官営の東海道本線と熱いバトルを繰り広げていた。現在、名阪間の鉄道輸送の主力は、やや北回りの東海道(新幹)線とやや南回りの近鉄線である。現在の関西本線にはかつてのような名阪間輸送という使命は無い。もしも関西鉄道が国有化されていなければ現在の近畿日本鉄道は存在しなかったのではないかとも言われている。しかし、歴史に“もしも”なんて言い出すときりがない。ところで、関西本線の名古屋⇔奈良間には「急行かすが号」が

1往復運転されているが、これだけが、この路線がかつて主要幹線であったことの唯一の名残だと言えよう。ちなみに、会社間をまたがって運転される急行列車は決して軽い存在ではない。なお、この路線は、かつては東京からの直通急行だって走っていた。また、駅構内の有効長は長く、東海道本線の迂回路としても機能できるほどである。ちなみに、国道

1号線も関西本線の亀山や関の辺りを通っている。ところで、このキハ

120形気動車はJR西日本が閑散路線の為に用意した気動車である。都市鉄道でないにもかかわらずロングシートが主体であり、なんと言ってもトイレが無い。沿線住民が怒るのも無理はない。それにしても、この列車は

2両編成とはいえかなりの乗車率である。16m級の小さな車体とはいえロングシートは全て埋まり、柘植や伊賀上野からは立客も珍しくないぐらいである。関西本線は何度か乗ったことがあるが、決して閑散線というわけではないような印象を受ける。関西本線の亀山⇔加茂間は、町・山間地域・峠・スイッチバックの信号所・立派な駅・川…といった具合に車窓は適度に変化していて私は好きである。

伊賀上野で目撃した近鉄電車には忍者の意匠が施されていた。近鉄伊賀線の沿線には伊賀流忍者屋敷があり、また、

30mという高さ日本一の石垣を誇る上野城といった見所もある。伊賀上野辺りの住民は関西本線の電化複線化および大阪直通運転を望んでいるようである。一応、柘植から西は“大阪近郊区間”ということになってはいるのだが…。

さて、加茂に到着するが、駅は数年前に来た時から大きく様変わりしていた。さて、この列車は加茂

9:24着であるが、接続列車は加茂9:24発である。列車を降りると、接続列車となる「大和路快速」の乗務員が盛んに笛を吹いていた。加茂

9:24→奈良 「大和路快速」 221系電車 モハ221-34加茂からいよいよ電車区間に入る。ここからは

JR西日本が誇る“アーバンネットワーク”である。アーバンネットワークにおいては電車が高頻度運転されており、本当に速い快速電車の運転も盛んである。また、快速をも含めた普通列車は特別料金が必要無いにもかかわらず、転換クロスシートを備えた立派な電車が当たり前のように多数充当されている。もちろんアーバンネットワークは件の“冷遇区間”ではない。慌しく乗客が乗り込むとすぐさま発車したが、このダイヤ設定に怒っている乗客も散見された。当然だろう。同じホームの反対側とはいえ、“多くの”乗客を

1分以内に乗せ換えようなんて無茶である。安全運行確保の上でも乗客を急かせるのは望ましくないのではなかろうか。奈良

9:39→五条10:59 105系電車2連 クハ104-508奈良でも桜井線にはすぐの乗り換えである。本当は先ほどの「大和路快速」で王寺を経由してもよいのだが、日中に桜井線に乗るのは初めての機会になるので桜井線を選択した。しかも、この列車は和歌山線に直通の和歌山行きである。さて、再び“冷遇区間”である。

ちなみに、奈良・王寺⇔和歌山間は和歌山線経由よりも、アーバンネットワークの関西本線・阪和線経由で快速電車を乗り継いだ方が圧倒的に速い。

桜井線は、主要駅以外は難読駅名が多い。

沿線の天理は某宗教の本部のある所であり、“天理臨”は鉄道趣味界では有名である。天理駅はホームが長く、

1,2番線ホームは団体専用になっている。以前は件の「急行かすが号」も奈良⇔天理間で延長運転を行われていたが、最近はこの延長運転を見かけない。高田から進行方向が変わり和歌山線に進む。ワンマン運転の

2両目は、ドアの開閉が少ないので落ち着いた感じがする。吉野口では近鉄線と接続するが、この和歌山行きのホームの反対側に近鉄の“あべの橋行き”が停まるような配線となる。

北宇智は電車路線にしては珍しく残っているスイッチバックの駅である。ワンマン運転でありながら前進・後進をてきぱきと切り換えるのには少々驚いた。ここでは運転士が車内を行き来することは無いようである。

この地域の

105系電車は、短編成でローカル輸送に充当する為に首都圏で使っていた103系電車を1M1T仕様に改造して国鉄末期に登場した。なお、105系電車は投入線区によって仕様が大きく異なる。この頃の改造車によく言えることだが、各車両ごとに仕様がバラバラだと言ってもいいくらいである。なお、この105系電車は、トイレの無いロングシート車という典型的な通勤型電車である。これを近郊型が主体だった紀勢本線の和歌山以南の普通列車に投入したところ、実際に沿線住民からどのような反応が起こったかは想像に難くない。奈良⇔高田⇔粉河間は、保守工事のために毎月

1日程度、日中の列車を運休してしまう。もちろん、件の関西本線の“冷遇区間”と同様に代行バスすら用意せずにである。JR西日本は新幹線と幹線系特急列車とアーバンネットワーク以外はどうでもいいように感じられる。近郊路線にトイレの無い通勤型電車を投入したり、代替輸送も確保せずに運休を敢行するなんて…。

五条に到着する。ここで乗務員交代の為に

2分ほど停まる。ここ五條市は“五條”と記すが、駅名は“五条”である。強情な駅名である。地名と駅名に若干の違いがある例は全国的に散見できるが、近年は統一される例も多い。ところで、「ごじょう、ごじょう、ごじょうしゃありがとうございました。」というアナウンスに笑いそうになった人も多いのではなかろうか?★

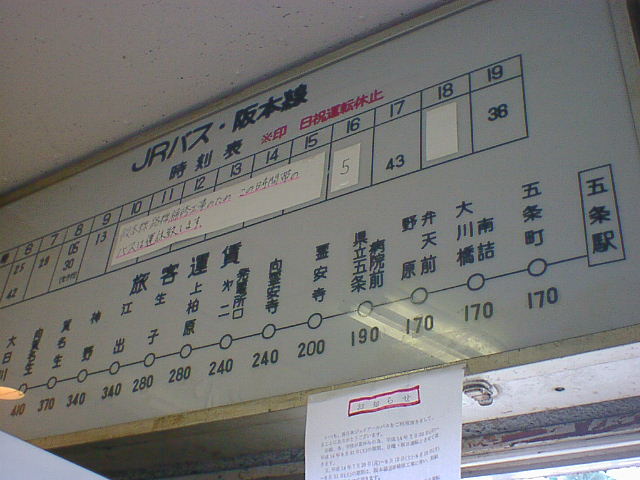

JRバス阪本線★JRバス阪本線は、鉄道未成線を転換した専用道を走る。今年9月には“西日本ジェイアールバス”がこの路線から撤退する予定である。

紀伊半島を縦断し、五条と新宮を結ぶ鉄道(五新線)の構想自体は明治時代からあった。建設と中止が繰り返され、ついに建設工事は全面的に中断された。その後、五条⇔城戸間はバス専用道に改装され、昭和

40年から国鉄バスが運行されるようになった。ここで、この路線建設の経緯について詳述するつもりは無い。このバス路線は単線鉄道の基盤を転用したものであり、ところどころに行き違い設備が設けられている。また、かつては遮断機の機能する踏切もあったらしい。また、バス路線の終点である城戸以南にも鉄道未成線はある。未成区間にはなんとループ線まで存在するのである。なお、このバス路線は、五條病院前(県立五条病院前)→霊安寺間で一般道から専用道に入る。ちなみに鉄道を転換した国鉄バス路線によくあることだが、“城戸駅”は“駅”を名乗っている。

かつて“南近畿ワイド周遊券”ではこのバス路線に乗ることができた。私もその当時に乗ったことがある。現在は、旅行客がこの路線に自由に乗降できるようなきっぷは無い。

さて、本日のメインイベント、“

JRバス阪本線”の取材である。しかし、いきなり運休である。道路改修工事がその理由である。

運休を知らせる“おしらせ”が貼られている。

(これは五条駅構内の写真です。“おしらせ”や時刻表の著作権を侵すものではありません。)ローカルバス路線を移動手段として利用する場合は、たいてい代替案を用意するか、もしくは事前に確認を行うようにしている。今回は、別にここからどこかに移動するわけではないので別に困ることはない。学休期なので日曜・祝日運転であることぐらいは予想していたが、道路改修工事のため、ここしばらく日中は全面運休となる期間があるとの事だ。もちろん、一般道経由の代行バスも無い。

運休ぐらいで途方に暮れる私ではない。取材の代替案だっていくらでもある。再び訪れることも可能であるが、今回は五条駅周辺で取材することにした。事前に情報は仕入れてあるが、地域の実情を自分の目で確かめるのがなんとも面白い。予想外の発見や独自の考察も次々と生まれてくるのである。

朝夕以外にはほとんど乗客がいないらしいが、話を聞いてみると、運休しても誰も困らないといった語感が感じ取れる。

“西日本ジェイアールバス”がこの路線から撤退した後は“奈良交通”がこの路線を引き継ぐらしい。ここでも、

JRによる“切り捨て”が見られることになったわけである。なお、奈良交通はJRバス阪本線と運転区間のかぶる一般道で以前からバス運行を行っている。さて、「五条新宮道路」という地域高規格道路の計画がある。典型的な過疎地であり、鉄道建設も頓挫し、路線バスも細々としか走っていないような地域にどのようなストック効果を見込んでいるのだろうか? “均衡ある国土の発展”という視点なのかどうかは知らないが、一般国道の整備だけで十分ではないかという気がしてならない。

ここで、五条駅についても記す。鉄道の駅舎からシームレスで

JRバスへの乗換えが可能である。また、日中の鉄道は上下共に1時間ヘッドだが、五条駅はこの辺りの交通の要衝らしい。本数は少ないながらも多方面にバスが出ており、列車の来ない時間帯であっても数台のタクシーが待機していた。なお、駅前には「住民の足 桜井線・和歌山線を切り捨てないで」という看板が多数ある。話は大きく変わるが、この五新線を題材にした「萌の朱雀」という映画がある。この映画の河瀬直美監督は、この作品で

1997年カンヌ国際映画祭カメラドール賞(新人監督賞)を受賞した。この映画の感想はいろいろ出回っているが、私はこの作品は好きである。私の好みを押さえている。物悲しい山間地域の実情に萌えた。鉄道未成線に萌えた。わらべ歌に萌えた。トンネルに萌えた。そして、セーラー服にも萌えた。まぁ、セーラー服は別としても、五新線の映像を見たい人にはこの映画をお勧めする。この映画はとってもえーがー。五条

12:01→和歌山13:33 105系電車2連 クハ105-4新在家の車両基地を過ぎ、右手に旧和歌山線跡を見ながら大きく左に曲がりこむと、間もなく終点の和歌山である。

ちなみに、和歌山駅前には、近鉄路線が通っていないにもかかわらず近鉄百貨店が存在する。これは、かつて近鉄が和歌山線を買収しようとした経緯のある名残である。なお、近鉄史などの関西私鉄史は書き出すときりがないので、ここでこれ以上触れるつもりは無い。

到着した

7番線の、隣のホームの5番線にはパンダの意匠が施された113系電車が停まっていた。紀勢本線和歌山市行きがよいタイミングであったので和歌山市経由で帰省することにした。“

帰省なだけに紀勢本線…。”和歌山

13:42→和歌山市13:48 105系電車2連 クハ104-505和歌山⇔和歌山市間は、単独運転を行っており支線と間違われやすいが、実はれっきとした紀勢本線である。紀勢本線が未電化の頃はほとんどの普通列車が和歌山市まで乗り入れていた。また、その当時は和歌山⇔和歌山市間のピストン輸送も行われるなど、盛んに運転されていた区間であった。しかし現在では、通常は

2両編成の105系電車が平日においてはほぼ1時間ヘッドで往復するのみである。なお、この区間は南海電鉄の車両の甲種回送列車も運転される。和歌山⇔和歌山市間に紀和という駅がある。この駅は、現在は乗降客の少ない

1面1線の無人駅だが、昭和43年まではここが和歌山駅だった。件の旧和歌山線跡はここに通じており、阪和線の紀伊中ノ島駅には旧和歌山線のプラットホームの遺構が見られる。比較的大きな駅舎と残された広い構内が紀和駅のかつての栄華を物語っている。引込み線は阪和線の築堤まで達していたらしい。ちなみに、国鉄末期まで運転されていた南海⇔国鉄直通の「急行きのくに号」も紀和に停車していた。紀和から

0.5km、和歌山市から1.0kmの所にJR西日本と南海電鉄の境界を示す標識がある。かつて存在した、JRの“南近畿ワイド周遊券”は末期になるまで紀和までが周遊区間だった。小さな無人駅にもドラマや役割があるものである。ちなみに、和歌山駅には5つの隣駅があるが、いずれも無人駅である。

紀勢本線の終点である和歌山市は南海電鉄の駅である。かつての国鉄線の使用部分は

1,2番線とその間の機回し線であったが、現在のJR線は2番線に2両編成が入線できるだけになっている。ちなみに、線路の剥がされた所は駐車場になっているのだが、旧1番線ホームの屋根が残っているために面白い光景が見られる。ここから南海電車で北上して実家に向かう。

第

3行程(2002/8/12月) 青春18きっぷ 5日目用務による使用。旅行的な要素は全くなし。よって、特記事項なし。