「

2005年年末から2006年年始にまたがる帰省」 からの別コーナー化「ブルートレイン出雲号」さようなら企画

2006年1月惜別乗車 (2006/2/4公開)

私が「寝台特急出雲号」に乗るのは

2回目である。1997年3月に「寝台特急出雲2号」に京都から東京まで乗車した。その時は大阪から京都まで「臨時急行シュプール妙高・志賀3号」に乗った。581・583系電車とブルートレインという今回と似たような組み合わせであった。大阪から東京への“単なる移動”も、乗り物を選べば“楽しい旅行”へと変わるのである。

今回のテーマは、

1.古豪

581・583系特急形寝台電車による唯一の定期旅客列車「急行きたぐに号」2006年1月3日(火)

大阪

23:27→京都(翌日)0:01 東海道本線501M 「急行きたぐに号」 581・583系電車12連 クハネ581-36(

501M 運転区間:大阪23:27→(翌日)新潟8:30)

私は大阪駅に

23時頃到着した。せっかくなので工事中の大阪駅の様子も記しておこう。5・6番までが改装後の乗り場であり、7・8番以降が改装前の乗り場となっている。

23時を数分回ったところで「急行きたぐに号」が発車する11番乗り場に上がった。なんとさっそくの入線のようである。近年は優等列車といえども慌しく始発駅を出て行くものだが、この列車は発車20分程前からプラットホームに横付けされる。“往年の名車”、“伝統の急行列車”ということもあって貫禄じゅうぶんである。

近い将来消えゆく大阪駅現行

11番乗り場で出発の時を待つ、古豪581・583系特急形寝台電車「急行きたぐに号」。

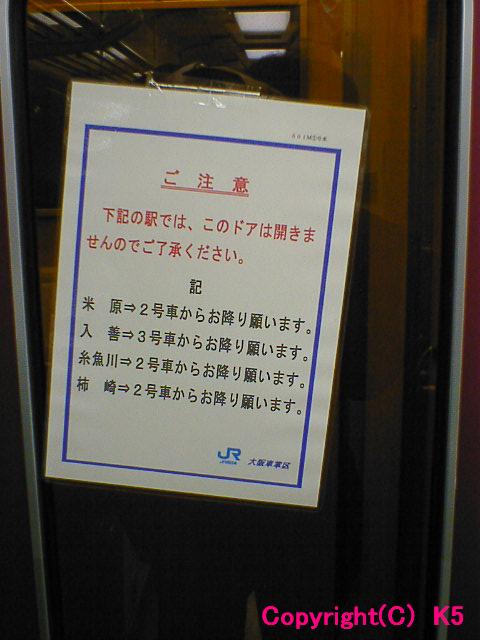

「急行きたぐに号」は通常なら

10両編成だが、今夜は堂々たる12両編成での運転である。編成全体がプラットホームにかからない駅もあり、客室の扉にはこの写真のような表示が貼り出された。それにしても、米原は大きな駅という印象があるのだが、12連は厳しいのか?

「急行きたぐに号」は

581・583系電車で運転される唯一の定期旅客列車となってしまった。581系電車は、世界でも例を見ない本格的な寝台座席兼用電車として1967年に登場した。1960年代、国鉄では逼迫する輸送需要に応える事が急務とされた。しかしながら国鉄の財政事情は苦しく、車両の新造や車両基地の増設も困難な状況であった。そこで登場したのが581系電車である。昼は座席特急として、夜は寝台特急として昼夜を問わず運用するわけである。そうすれば夜専用と昼専用の編成を別々に用意する必要はなく、また車両基地も増設しなくて済むのである。581系は交流60Hz対応の交直流電車であるが、翌年に登場した583系の電動車は更に交流50Hzにも対応した万能型になっている。国鉄の救世主として登場した

581・583系特急形寝台電車であったが、特急列車としての活躍期間は短かかった。進行方向に向いた2人掛けのロマンスシート志向が高まる時代にあっては、いくらシートピッチが広くても向かい合わせのボックスシートを特急に充当するのはあまり評判が良くなかった。また、1974年に客車2段式B寝台が登場すると、電車3段式寝台は見劣りがするようになってきた。更には寝台と座席を転換する作業も大掛かりなものであり、現場からも敬遠されるようになっていった。国鉄末期には近郊形電車への改造が進められた。特急形車両の顔と寝台車の大形断面を持つ車両が普通列車仕様へと転じられる姿は気の毒であった。さて今回は、電動車の形式だけを考慮すれば

583系とだけ言ってもいいのだが、クハネ583ではなくクハネ581が充当されているので、あえて581系も表記しておく。京都総合運転所に配置されているクハネは12両中10両が581である。クハネ581では大きな機械室が特徴であるが、クハネ583では電動発電機とコンプレッサーの設置場所を変えて定員を増やしている。

「急行きたぐに号」は車両の特性を最大限に活かした編成である。

A寝台車・B寝台車・グリーン車指定席・普通車自由席で構成されている。元々581・583系電車には食堂車があったが現在では全廃されている。一方、A寝台車は存在しなかったが、「急行きたぐに号」にこの系列を充当するにあたってサハネ581を2段化改造してサロネ581を登場させた。サロネ581はA寝台車でありながら、座席車として運用される時はグリーン車扱いではなく普通車扱いとなる。

これが座席の状態である(クハネ

581-36)。この設備で特急普通車として活躍した時代もあったのだ。モケットが若草色なので、往年のA寝台車を彷彿させる。余談だが、近年になってボックスシートで同じ失敗を繰り返した特急普通車がある。253系「成田エクスプレス号」がそれだ。ヨーロッパスタイルと言えば聞こえは良いが、わざわざ同じ轍を踏む事もなかったろうに…。

581・583系電車は乗務員室や収納庫が多い。梯子などの備品や車内作業員を多く必要とした為にこのような構造になったのである。定員の少なさも特急運用から早期に退いた理由だと言われている。

この系列のハネには洗面台が

3つずつあったのだが、現在ではゆったりとしたものが2つずつとなっている。では、座席から寝台への変換方法について触れておこう。図示するのが最も良いのだが、文章でご勘弁願おう。下段については、プルマン式

A寝台車と同様に向かい合わせの座席の座面と背もたれ下部を引き出して寝台にする。中段と上段については、まずは荷棚を通路側に回転させてその隙間を通して中段寝台をヘッドレストの上まで下ろしてくる。次に荷棚を元の位置まで回転させてその上に上段寝台を持ってくるのである。あとはカーテンや梯子等を取り付けるのである。それにしても、逼迫する輸送需要に応えるべく、よくぞここまでトリック満載、ギミック満載、仕掛け満載のカラクリ電車を開発したものだ。当時の国鉄設計陣の熱意と技術に対して敬意と賞賛の意を表しておきたい。我が国の鉄道史上、いや、世界の鉄道史上類を見ない画期的な車両である。

せっかくなので、京都⇔大阪間(営業キロ

42.8km)において面白い比較をしてみよう。「特急サンダーバード号」

681・683系電車 1駅停車 25分「新快速」

223系電車 2駅停車 28分「臨時急行ちくま号(大阪→京都)」

383系電車 1駅停車 28分「寝台特急はやぶさ・富士号(京都→大阪)」

EF66形電気機関車 無停車 29分「寝台特急なは・あかつき号(京都→大阪)」

EF66形電気機関車 1駅停車 33分「急行きたぐに号(大阪→京都)」

581・583系電車 1駅停車 34分(

1995年)「急行たかやま号(大阪→京都)」 キハ58・28形気動車 最高速度95km/hなのに 無停車 32分ここだけ見ると「急行きたぐに号」の遅さが際立つわけだが、新潟発大阪行きの「急行きたぐに号」は、北陸本線などにおいて昼行特急に迫る高速運転を見せる場面も多い。言うまでもなく「寝台特急日本海号」や「寝台特急トワイライトエクスプレス号」よりも速い。全区間を通じての表定速度も

75km/hを超える俊足ぶりである。

3月のJRダイヤ改正では、夜行列車や急行列車が更に削減される。「寝台特急出雲号」が廃止され、北海道内の一部の夜行特急が季節列車へと格下げされる。また、JRの定期普通急行列車は現行では1日に7愛称10往復しか走っていないが、更にそのうち「かずが号」が廃止される事になった。「急行きたぐに号」は一定の需要があり、編成と電源方式を考慮すればこの車両以外に充当できる車両がないので今しばらくは安泰であろう。古い車両だが、せっかくの名車なので長く活躍してほしいものだ。

2.京都駅撮影まつり

京都駅で「急行きたぐに号」から降り立ったわけだが、こんなに寒いにもかかわらず多くの撮影者がいた。とりわけ今夜はまつりである。定期列車の「急行きたぐに号」も今では珍しい車両であるが、「臨時寝台特急サンライズゆめ号」、廃止目前の「寝台特急出雲号」とたてつづけに

0番線にやってくるのである。0番線…変な番号だが、実際にいくつかの駅で見られる。京都駅では駅舎がある1番線ホームを改装するにあたって従来の中線を旅客列車線とする事になった。その時に0番線としたらしい。現在では1番乗り場が欠番である。なぜに柔軟に対応しなかったのか理解に苦しむ。

☆☆☆「サンライズエクスプレス」☆☆☆

さて、「サンライズ」が京都駅に停車するのは臨時列車の「寝台特急サンライズゆめ号」だけである。定期列車の「寝台特急サンライズ瀬戸・出雲号」は京都駅には停車しない。所定は

0:14発だが、接続待ちの為に発車を遅らせたようである。この列車は東海道本線富士駅にて「寝台急行銀河号」を追い抜く。そのあたりから先は、往年の「寝台特急出雲2号」のダイヤとなるわけである。なお、「寝台特急サンライズゆめ号」が運転される時にはサンライズ全5編成がフル稼働になり、予備編成が無い状態となる。もう少し「サンライズ」について述べておこう。「臨時寝台特急サンライズゆめ号」は「臨時急行銀河

81・82号」のスジを利用して1998年に登場した。その後にスジは変わったものの山陽区間を長く走ることもあり、「サンライズあさかぜ号」に改称せよとの意見もある。それにしても、夕方の下関から深夜の京都まで、ずいぶんと乗車エリアが広いものである。また、1975年には「急行銀河号」のうちの1往復が山陰直通の「寝台特急いなば号」となり、後に「出雲3・2号」→「サンライズ出雲号」となった。また、サンライズ化に伴って「瀬戸号(サンライズ)」と「出雲号(サンライズ)」の併結が再開されたという歴史的経緯がある。なかなかおもしろい相関図が描けるのである。

凸凸凸「寝台特急出雲号」

& DD51形ディーゼル機関車凸凸凸私は「寝台特急出雲号」の機関車が停車するホームの端に立っていた。「寝台特急サンライズゆめ号」が去った後には私がいる付近にカメラを持った人々がたくさん集まってきた。どうやら上りだけではなく下りの「出雲号」も撮影する人もいるらしい。こんなに寒いのによくやるものだ。ちなみに、下りの「寝台特急出雲号」だが、なんと上りホームである

2番線に着発する。東海道本線から山陰本線に直通する為だが、非常に珍しい光景なのでこちらの光景の方こそ見てみたいものだと思う。「寝台特急出雲号」は、国鉄時代からの塗装を纏う

DD51形ディーゼル機関車が牽引する唯一の定期旅客列車となってしまった。山陰本線内はこの機関車が受け持つ。京都にてEF65形電気機関車に交代するのである。8分遅れとの案内が入った。雪による遅れの場合、ヘッドマークが雪で見えないことが懸念される。

朱色の

DD51形ディーゼル機関車が長大な12両編成の寝台特急列車を単機で牽引してきた。カッコイイ。DD51は国鉄時代における我が国最強のディーゼル機関車である。C62形蒸気機関車の高速性能とD51形蒸気機関車の牽引性能を併せ持つべくして1962年誕生した純国産液体式ディーゼル機関車だ。機関定格出力2200ps・最高速度95km/hである。我が国の鉄道車両は様々な世界最高記録を持っているわけだが、つい近年まで電気車両に匹敵する性能のディーゼル車両は現れなかった。当然ながらこの機関車も電気機関車の性能には及ばない。それにもかかわらず今なお現役で寝台特急や高速貨物の先頭に立ち続けている。北海道での寝台特急は重連で運用に就くが、山陰本線内の「出雲号」は単機での運用が通常である。

3.惜別乗車「寝台特急出雲号」…さようなら、往年の最上級ブルートレイン編成

2006年1月4日(水) ここからは主に元号表記とする。

京都

0:35(実際は0:44)→東京6:57 東海道本線4レ「寝台特急出雲号」 24系客車12連 オハネ25-144(

4レ 運転区間:(前日)出雲市17:39→東京6:57)

平成

18年3月のダイヤ改正で、ブルートレイン「寝台特急出雲号」が廃止になる。「寝台特急出雲号」が消えるという事は、ただ単に列車が一往復消える事だけを意味しない。あぁ、なんと多くのものを一度に失う事か…。

「出雲号」の歴史は古く、その起源は昭和

また、東京と山陰を結ぶ「出雲号」の使命は、経由路線こそ違うものの盟友「寝台特急サンライズ出雲号(

285系電車)」が引き続き受け持つのである。「出雲号」という列車名が完全に消滅してしまうわけではないのだ。従って今回は「寝台特急出雲号」の他に「ブルートレイン出雲号」という表現も併用する。

★★★昭和

50年代の最上級ブルートレインの編成★★★私が鉄道を好きになった昭和

50年代の中ごろ、「あさかぜ1・4号」・「はやぶさ号」・「富士号」といった第一級の寝台特急の編成は次のようなものであった。カニ

この編成は、当時の最上級車両である個室

A寝台車オロネ25が付き、B寝台車は2段式であった。そのうち、後ろのオハネ25とオハネフ25を外した12連が「出雲1・4号」の編成であった。開放式A寝台車と3段式B寝台車で編成された「さくら号」や「みずほ号」よりも格上の編成であった。そしてこの当時、ヘッドマークを掲げていた機関車は、東京発着の寝台特急の先頭に立つ

EF65-1000形電気機関車に限られていた。「出雲号」も例外ではなかった。そう、「出雲1・4号」はトップブランドの名門九州特急と並ぶ第一級のブルートレインだったのである。また、山陰地方は空路の整備が進んでいなかったこともあり、「出雲1・4号」はきっぷの入手が困難な国鉄有数の人気列車でもあった。なお、カニ

24だが、当時の「あさかぜ1・4号」には100番台が充当されていた。当時の「出雲1・4号」は0番台が充当されていたのだが、現行の「出雲号」では金帯化された100番台が充当されている。まぁ、それくらいの違いは大目に見よう。当時の「出雲

1・4号」編成が現在の「ブルートレイン出雲号」へと繋がっている。ちなみに当時の「出雲3・2号」は「紀伊号」と併結しており、両者をあわせて「さくら号」・「みずほ号」と共通運用であった。ただし、「出雲3・2号」では食堂車は非営業であり、「出雲3・2号 + 紀伊号」は東京発着の寝台特急にあっては際立って扱いが低かったと言える。やがて時は往き過ぎ、そのような「出雲

3・2号」もJR西日本の受け持ちになると豪華個室車を連結するようになり、JR東日本が受け持つ「出雲1・4号」を凌駕する存在にまで成長した。しかし平成10年に電車寝台特急「サンライズ出雲号」へと大きく姿を変えた。格下扱いだった「旧出雲3・2号」が新鋭「サンライズ出雲号」として生き続けるのに対して、最上級編成だった「旧出雲1・4号」が先に姿を消すとは、世の中わからないものである。

「出雲」充当編成であることを物語る「米子行 表示有り」の表記。「寝台特急出雲号」は出雲市発着であるが、付属編成は米子回転となる。途中駅で付属編成を解結する例はかつて多く見られたが、現在では珍しい。

現行の「ブルートレイン出雲号」でも、カニ

24の隣に1号車オロネ25がつき、編成には24系正調食堂車のオシ24が入る。B寝台は2段式の25形のみである。その先頭に立つのは、EF65-1000とDD51。・・・オロネ25を除く客車の帯の色こそ変わってしまったが、昭和50年代のブルートレインの姿を今に伝える貴重な存在だと言えよう。(例外的に、平成17年7月からカニ24の代わりに「北斗星号」増強用に登場したマニ24が入る事もある) 昭和の終わり頃、国鉄がJRへと移行する頃から各地でブルートレインの編成が大きく様変わりしていったわけだが、「ブルートレイン出雲号」はぞれほど大きな変化が無かったと言えよう。

★★★

24系“正調の”食堂車 オシ24★★★「ブルートレイン出雲号」は

24系の正調食堂車オシ24が連結される唯一の列車となってしまった。(現行の「北斗星号」や「トワイライトエクスプレス号」で見られるスシ24形は特急形電車食堂車サシからの改造車) オシ24形700番台は国鉄末期に「殿様あさかぜ」用に改装された車両である。当初、星空風の701・702・703が用意された。その後、オリエント急行風の704・705が「あさかぜ」に充当され、星空風の3両が「出雲」にまわされた。星空風の3両が「あさかぜ」から外された理由は、ご覧のような座席配置も一因だと言われていた。ソファー部分はテーブルが小さくて食堂車としての役割を果たしにくかったとのことだ。この食堂車は平成

3年に営業中止になった。その後しばらくは弁当販売基地になっていたが、今では飲料の自販機とカード式公衆電話があるだけのフリースペースになっている。このような立派なフリースペースをまるまる1両連結しているのは、きわめて贅沢な列車であると言えよう。今では山陰本線のヒルネ区間において通勤利用客の憩いの場となっているようである。

壁に設置された時計に注目して欲しい。この写真ではわかりにくいが、

2本の針は重力に従って下を向いたままであった。鉄道は時刻とともに行動する存在なのだから、こういうところはきっちり整備していないと印象が良くない。この車両については「星空の誘惑」と表現したいところであったが、「時のないホテル」と言ってもよさそうだ。まさしく“20世紀を楽しむ場所”なのである。おっと、分る人にしか分らないネタを持ち出してしまった…。

★★★グレードアップされた金帯車両★★★

「寝台特急出雲号」に充当される

B寝台車は、国鉄末期に「殿様あさかぜ」用にグレードアップされた金帯車両である。洗面所周りやトイレの改装もなされており、B寝台車ながら洋式便所がある。

モタレ(背もたれ部に取り付けられた白いリネン)が付けられている。モタレが付いた

B寝台車に乗るのはなんと初めてである。私にあてがわれた寝台の寝台灯がうまく点かなかったのは残念であった。

ところで、上段の荷物置き場の一部に業務用荷物置き場を発見したのだが、何を収納するものなのかはわからなかった。

★★★「寝台特急出雲号」で東海道本線をいく★★★

京都駅に遅れて到着した「寝台特急出雲号」は

0:44、所定の9分遅れで出発した。冬季には山陰本線における雪での遅れが目立っている。下りの場合、通勤輸送を最優先させる為に単線区間なので普通列車を先行させるくらいである。一方、上りは首都圏の巨大通勤輸送に支障をきたさないように小田原駅で臨時停車してから貨物線に入り、横浜駅を通らずに品川駅にて運転を打ち切る措置が取られるようである。通常ダイヤでも京都→東京間の表定速度は

80km/hを超えている。京都を9分遅れで発車すると、JR東日本管内に足を踏み入れる熱海までに遅れを回復させるとすれば、京都→熱海間の表定速度は85km/hを超えることになる。乗車時間が短くなったのは残念であるが、EF65形電気機関車の力走が楽しみである。

「

EF65-1000、オハネフ25、…、…、オシ24…、…、オハネ25、オロネ25、カニ24。(全13両)………最後尾車両がカニ24ならば、自分は今、昭和50年代の最上級ブルートレイン編成の幻影の中にいるのだなぁ…」と思っただけで興奮してなかなか寝つけなかった。静岡あたりでようやく眠りに落ちた。

横浜到着の

20分ほど前におはよう放送が入った。列車は定刻に復したようだ。東京駅に到着する直前、有楽町付近で列車は停車した。すると、カメラを持った多くの人が有楽町駅ホームを新橋方面へと走って行くのが見えた。

いよいよ東京駅に到着するが、車内放送において「出雲」という言葉が聞けなかったのは少々残念であった。

後ろの方の車両に乗ったので、東京駅到着後にヘッドマークを撮影する事は断念し、カニ

24なのかマニ24なのか確認する事にしていた。なお、「出雲号」の赤いトレインマークは青い車体の中でひときわ映えるために人気が高かった。できればヘッドマークの撮影もしたかったのだが、京都駅でも東京駅でも困難であった。最後尾車両はカニ24-101であった。外観が大きく変わっていない車両なのがうれしかった。

車内灯が消える頃、同じホームの反対側

9番線には「寝台特急サンライズ瀬戸・出雲号」が到着した。昨夕の出雲市から約950kmを走ってきた24系客車は、EF65-1107に導かれて回送されていった。

なんと、深夜の京都から先導してきた

EF65-1114はテールライトを点けて編成後部にぶら下がった姿で回送されていった。寝台列車の削減により、東京駅での機回し運用も大きく変わったものである。「ブルートレイン出雲号」よ、乗せてくれてありがとう。さようなら。2006年年始のUターンが終わった。いつまでもあると思うな親と金とブルートレイン、と言ったところか。