![]()

日野〜府中〜調布 梅紀行 2006年3月15日 (ブログ記事を一部修正)

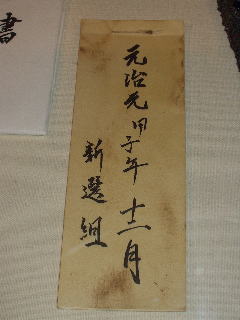

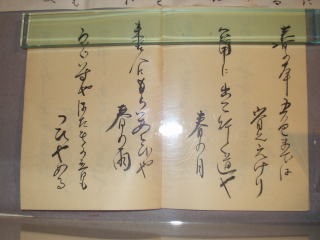

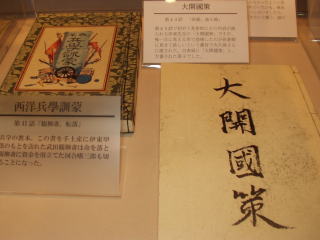

| どうしても一度、梅の季節に日野を訪れたかったんです。 梅の花、梅の花、梅の花・・・と、土方さんが梅ばかり詠んでいたから。(笑) 「新選組のふるさと歴史館」の大河小道具第2弾の展示が、たぶん3月いっぱいじゃないかと教えていただいて、それではついでに花見としゃれこもうと、息子と一緒に出かけてきました。 当日は快晴、気温も上がってお花見日和。素敵な梅紀行となりました。 高幡不動尊 いつものように京王線に乗って、高幡不動駅へ。 高幡不動尊の境内は、背後の山の方まで、白やピンクの梅の花でいっぱいでした。  梅の花をまとった五重塔は、凛とした美しさ。 まずは仁王門をくぐり、水舎で手を清めて、不動堂へ。 右手の宝輪閣の回廊を、懐かしく見上げてみる。(爆) 実は、豆まきの日はお参りしないで帰ってきちゃったので(おいっ)、そのことをお詫びしつつ、また来ましたとご報告。 ちょうど11時30分の護摩修行の時間で、読経の音声が鳴り響いていました。 その後、奥殿と大日堂を拝観したいという息子にお付き合い。 展示品は昨年秋と変わっていなかったので、詳細は省きますね。 ※昨年秋の紀行文は、こちら。 拝観を終えて、境内を散策します。 梅の花に誘われて、参拝客もたくさん。 お宮参りの赤ちゃんもいたんですよ。可愛かった〜〜。 お天気が良くて、よかったですよね。  満開のしだれ梅 高幡不動尊は、しだれ梅が多いですね。  一本で二種おいしい? 紅白二色の花が咲く木を見つけました。 近藤さんや土方さん、天然理心流の人たちが実戦訓練をしたと伝えられる、山の方まで上ってみたかったのですが、今日はこの後予定が詰まっているので断念。 今度は、紫陽花の季節にでも、上ってみることにしましょうか。 この里山、お不動様でいただいた小さなパンフレットには、“不動ケ丘・高幡城址”と書かれています。 城が築かれるような場所だったんですね。そこで実戦訓練とは、なかなか賢い。 平安時代初期、慈覚大師円仁が山中に不動堂を建立し、不動明王を安置したのが始まりという高幡不動尊。 里山の斜面を利用してお堂が建ち並び、まるで日野やこの一帯を見下ろし、守っているような観があります。 日野はすごく温かくてほっとする街なのですが、このお不動様の境内もすごく落ち着くんですよね。 懐に抱かれているような感じがして、何回でも足を運びたくなります。 さて、参道を駅の方へ戻り、途中、新選組グッズ専門店に立ち寄ります。 チェックしたい書籍があったので、本棚のところへ直行。 目当ての本を探していると・・・。 「俺といる限り死にはせん! 土方歳三について来い!!」 えっ?! おそるおそる振り向くと、背後のテレビで流れているのは、間違いなく「新選組!!土方歳三最期の一日」。 それもまさに、最期のシーン。 えぇーーーっ!! 思わず、かっちゃんが迎えに来てくれて、幸せそうなトシの笑顔まで見ちまいましたよ。(爆) 結局、お目当ての書籍は見つからず、ジオラマをひっくり返して号泣する大鳥さんに涙しそうになって、慌ててお店を出ました。 その時、出口の脇の張り紙になぜか目が留まって・・・。 “山本耕ニさんポスターあります” おいっ!! 思わず突っ込んでしまった。(苦笑) ちょうどお昼にもなったので、駅前の「幕末めし処 池田屋」へ。 豆まきの日は土方歳三丼(鮭とイクラ丼)を食べたので、この日は山南敬助丼(ネギトロ山かけ丼)を注文。 息子は井上源三郎丼(ネギトロ丼)でした。 そうそう、前回は友人が“山本耕史さんの座った席”に座ったのですが、今日は息子が“栗塚旭さんの座った席”に座りました。 相変わらずこのお店は楽しいですよね〜。 とにかく新選組関係のものが至るところに溢れているので、飽きることがありません。 お腹もいっぱいになり、次の目的地ふるさと歴史館に向かいます。 高幡不動駅前で、京王バス(日03系統)日野駅行きに乗車。 ※必ず実践女子短大経由に乗ること。日野本町経由では、ルートが違って着きませんよ〜。 車窓から浅川の流れや日野の街を眺めていると・・・。 ここは!! 「マチベン」のロケに使われ、「土曜スタジオパーク」まるNフラッシュでも撮影風景が流れた、生活保健センターではないですか〜。 思わず息子と一緒に、「おぉーーーっ。」と雄叫びをあげてしまいました。(笑) 日野市立新選組のふるさと歴史館 高幡不動からバスで10分ほどでしょうか。 「ふるさと博物館」の停留所で下車します。 これ、非常にわかりにくい。 ふるさと博物館がふるさと歴史館になった時点で、停留所名をなんで変えなかったんだろう? ふるさと博物館自体は、郷土資料館となって移転しているのに。 って、その辺の事情をバス会社が把握してないのかな? タクシーの運転手さんも混乱してたしなぁ。 ま、余計なボヤきはそのくらいにして。 本日のお目当ては、大河ドラマの小道具第2弾。 なので、“新選組誕生”の方の展示はさーっと流し見しようとしたら・・・。 なんとこちらも、展示品がいろいろ入れ替わっているではないですか。 そういえば公式サイトに、展示物一覧と細かい展示期間が掲載されていましたっけ。 新しい展示品で興味深かったのは、 *土方久蔵を浪士組参加メンバーから外す件について了解したとの、佐藤彦五郎宛て近藤勇の 書簡。 この中で、山岡鉄太郎のところへ行くと言っている。 *小島鹿之助に夫の留守をよろしく頼むと訴えている、つねさんの書状。 *未だ攘夷を実行していないため、禄は辞退したと伝える、文久3年10月の近藤の「上書」。 *桑名藩が会津藩などから情報を集めた、池田屋事件・明保野亭事件の報告 などでしょうか。 今回、清河八郎関係の展示が減って、近藤勇の書状が増えたようでした。 そのため、少しは“新選組のふるさとの歴史”らしくなったかな。 2月の紀行文に少し書きましたが、あの時の展示は、清河八郎や新徴組の展示に力が入っているのはいいとして、あまりにも近藤さんや試衛館や新選組に関する展示品が少なく、歴史館として何を目指そうとしているのかが全然見えなかったんですよね。 佐藤彦五郎を代表として、日野は天然理心流を育て、新選組を支えた土地。 せっかくその立場から「新選組のふるさと歴史館」を開設したのであれば、やはりそこに焦点を絞らなければ、存在の意味がなくなってしまう。 公的な施設で、新選組を常設展示の中心として取り上げていくということは、画期的であると同時に、いろいろ難しい事情もあるかと思います。 なんといっても、日野にはご子孫が遺品を公開してくださる資料館が、いくつもありますし。 でもだからこそ、ただ単に新選組ファン向けに史料を掻き集めるのではなく、日野ならではの視点から新選組を見つめていかなければ、やがては行き詰まってしまうかも。 勤皇志士にも劣らないほど、日本の未来を憂い、日本のために命を賭けた男たちが、日野や多摩にいたこと。 その彼らを日野や多摩のみんなが支えていたこと。 それらの点をきちんと押さえていってこそ、単なる観光客誘致や税金の無駄遣いではなく、日野市民にとっても必要な教育施設になり得ると思うんですよね。 新選組を愛する者として、日野という土地が大好きな者として、新選組ファンにとっても日野市民にとっても、ずっと大切な場所であって欲しいと願っています。 あれ。ちょっと語り過ぎてしまいました。すみません。 さて、大河ドラマの小道具コーナーにやってきましたよ。 まずは、前回もあったけど紹介し損ねた展示品から。  勇と歳三の大切なお守り コルク 前回あまりいい写真が撮れなかったのですが、今回ようやく少しはマシな写真になりました。 左がかっちゃんのコルク、右がトシのコルクですね。 この二つが一緒にあるというのが。いいですよね。  土方歳三の懐中時計 これは、前回すっかり撮影してくるのを忘れていたので。 チェーンがこの位置に付いているんですね。 てっきり、「12」のところに付いているものだと思っていました。 そして、新しい展示品。  新選組編制表 表紙 中が見られるようになっているものもありました。 京を引き上げる時の、山本土方とオダギリ斎藤の会話を思い出します。 淡々とした中に、命を賭けて守ってきた都を追われる哀しみが込み上げてきたなぁ。  土方歳三の発句帳 右から、 ・春の草 五色までは 覚えけり ・公用に 出て行く道や 春のつき ・来た人に もらいあくびや 春の雨 ・うぐいすや はたきの音も つひやめる 実際の豊玉発句集は万葉仮名で書かれてたりもしますが、小道具の方は読みやすいように普通の仮名遣いに変えて、書かれているんですね。 3句目、この句を取り上げているのは珍しい。 「うぐいすや〜」は、山本土方の詠み方や身振り手振り、総司の表情まで鮮明に思い出されてきます。  斎藤一のこけし 斎藤さんが黙々と彫っていたこけし。 左之助の結婚祝いにと、黙って置いたこけし。 その後なぜか赤いふんどしを付けられて、おまさちゃんのお店に飾られていたこけしです。(笑)  屯所引越しの時の手拭い 壬生村から西本願寺へ屯所を引越した時、ご近所に配った手拭いですね。 河合さんがこれを持って来て、どちらがいいか局長に尋ねた時の、あのシーンが甦ってきます。 いい勘定方だったよなぁ、河合さん。(涙)  西洋兵學訓蒙と大開國策 武田観柳斎がこの軍学書を手に入れたことで、河合耆三郎が切腹することになってしまった兵學訓蒙。 観柳斎がこの本を手に、伊東甲子太郎のところへ自分を売り込みに行ったら、同じ物をしっかり並べられてしまった兵學訓蒙。 新選組から分離した伊東甲子太郎が、岩倉具視になんとか自説を聴いてもらおうと、薩摩藩の大久保に渡した大開國策。 どちらも、切なさを感じる小道具ですね。(涙) 小道具の展示は、次の第3弾で最後になるのかな。 4月か5月に、もう一度行かなければなりませんね。 あとは何が残っているんだろう〜〜。 ふるさと歴史館をじっくり見終わった後は、再びバスに乗って日野駅に向かいます。 乗るバスは、さっき乗ってきた京王バス(日03系統)。 10分もしないうちに、JR日野駅に到着しました。 次の目的地は、府中の大國魂神社。 中央線で立川に出て、南武線に乗り換え、府中本町で降りたら徒歩5分。 まさかこんなに大きな神社とは思わなかった・・・と、驚くことしきりの大國魂神社です。 大國魂神社 府中の大國魂神社(六所宮)は、万延元年(1860)9月30日、天然理心流近藤道場が大奉納額(土方さんの名前もあり)を奉納したところであり、翌文久元年(1861)8月27日、近藤勇四代目襲名披露野試合が行なわれたところでもあります。 公式サイトによれば、創立は人皇第12代景行天皇41年(111)5月5日・・・っていつ?(爆) 大國魂大神(おおくにたまのおおかみ)の託宣によって創立され、出雲臣天穂日命(いずものおみあめのほひのみこと)の後裔が武蔵国造(むさしのくにのみやつこ)に任ぜられて奉仕。 大化の改新(645年)のとき、武蔵の国府をここに置くようになり、 国司が奉仕して国内の祭務を総轄した。国内諸神を配祀したことにより、武蔵総社となった。 ・・・と、もう神代のことだか歴史のことだかわからなくなるほど(笑)、由緒正しい神社のようです。 京王線府中駅を南に3分ほど歩くと、神社の正門である大鳥居の下に着きます。 仰ぐほど大きな鳥居です。 その先は高い木立に覆われた、広場のように広い参道が長く続きます。 のんびり散策していると、やがて見えてくる随神門。 享保20年に奉納された門だそうですから、試衛館の面々もここをくぐったのかな? 私たちはJR南武線の府中本町駅から来たので、西の鳥居をくぐってこの門の前に出てきました。 最初はあまりに神社が大きすぎて、この森のどこに大國魂神社があるのだろう?と悩んでしまったんですよ。 この森全体が大國魂神社だというのにね。(笑) こんなに大きな神社に、畳13枚分、千人もの門人名を記した大奉納額を納めたというのですから、すごいじゃん?周斎先生。 当日は奉額の神事が行われ、その後、形試合が奉納されました。 この形試合の様子は、短かったですけど、「新選組!」でも描かれてましたよね。 実際には、近藤さんは木刀での形試合を、土方さんは井上松五郎さんたちと刃引の刀で形試合を奉納したようです。(小島政孝『武術天然理心流上』) この大奉納額は新政府軍が進軍してきた際、外して処分してしまったようで、残念でした。 まぁ、確かに目立っただろうし、大き過ぎて隠すこともできないし、壊してしまえ、となったのもわかるような気もしますが。 翌年の襲名披露の野試合は、神社東の広場で行われたそうです。 本陣には総大将の勇さん、太鼓役に総司、鉦役に源さん。 赤方には土方さんや山南さんの名があり、白方の大将が彦五郎さん。 試合は三回戦で行われ、結局2対1で白軍が勝ったと、小島鹿之助宛て佐藤彦五郎書簡に書かれています。 「新選組!」の野試合は面白かったですよね〜。良かったなぁ、多摩編。 さぁ、お参りしましょう。 随神門をくぐって、手水舎で清めてから、中雀門をくぐると拝殿です。 立派ですね〜。 この拝殿は明治18年に改築されていますから、試衛館の人たちがお参りした時は、もっと違う姿だったのかもしれませんね。 お参りを済ませて、来た道を戻ります。 中雀門を出ると、右手に古そうな鼓楼が重々しく建っています。 古そうだな〜と思ったら、嘉永7年(1854)に再建されたとありました。 近藤道場が額を奉納する6年前ですね。  大國魂神社 鼓楼 ちょっといい感じでしょう? 剣術道具を肩に背負った近藤さんや土方さんたちが、今にも目の前を通っていきそうじゃないですか? 参道を北へ。大鳥居をくぐり、京王線府中駅へ向かいます。 最後の予定は、近藤さんの生家跡と、お墓のある龍源寺です。 ここ府中からは、1本で行けるルートがないんですよね。 私たちは京王線で飛田給へ出て、そこから京王バスに乗って多磨駅へ行き、人見街道を東へ向かって15分歩きました。 近藤勇生家跡 野川公園の南側、人見街道に面して、近藤勇の生家跡はありました。 生家は第2次大戦中に解体されてしまったそうで(すぐ南に位置する、調布飛行場への離着陸安全確保のため)、今は「近藤勇生家跡」の標柱と、産湯の井戸が残っているだけです。 井戸の隣りにある近藤神社は、勇がいた頃からあったものではないらしい。 新選組フェスタの時の幟が色も褪せて、半分破れて立っていて、どちらが管理されているのかわかりませんが、外してしまえばいいのに・・・と思いました。 着いてすぐ、凄まじい轟音とともに一機の軍用機が頭上スレスレを通過して、飛行場に降りていきました。 最近、ゲームの影響で戦闘機オタクと化している息子は、大喜び! 「あれは尾翼の形からすると、○○○か△△△だ!」と言われても、母にはわからんって・・・。 でも住民にとっては堪りませんよねぇ。騒音は凄いし、まるで落ちてきそうな近さだったもの。 天保5年(1834)、のちの近藤勇・宮川勝五郎は、豪農宮川家の三男として生まれました。 勇は16歳で近藤周助の養子になるまで、ここで過ごしています。 当時の屋敷は面積7千平方メートル。 母屋の他に蔵屋敷・文庫蔵・乾燥納屋・地下蔵・農具入納屋などがあって、ケヤキやカシの大木・竹林が茂っていたというのですから、本当に大きな農家だったんですね。 今は残念ながら、見る影もありませんが。 人見街道を挟んでちょうど南側には、近藤さんの甥であり、後に娘婿ともなった、宮川勇五郎が開いた撥雲館という天然理心流の道場があります。 「撥雲館」という名前は、山岡鉄舟が付けたそうですよ。 もう一度生家側に渡って、人見街道をさらに東へ歩きます。 5分もしないで、生家の菩提寺龍源寺に着きました。 龍源寺(近藤勇墓所) 宮川家の菩提寺、龍源寺です。 寺に入る左手前には、勇の胸像・「史蹟近藤勇墓所」と「近藤勇と天然理心流」の二つの石碑が建っていました。 ここは、正保元年(1644)開創の曹洞宗のお寺。 小さいながらも、手入れの行き届いた庭を持つ、落ち着いた寺院です。 本堂前の、左右対称にそびえ立つ大きなイチョウが見事。 本堂脇と裏の竹林も、とても美しい。  龍源寺 本堂左奥に、近藤勇の墓があります。 本堂左脇を奥に入って行くと墓地があり、その入り口右手、宮川家の墓域の中に近藤勇の墓があります。 慶応4年(1868)4月25日に板橋で処刑された勇の遺体は、甥の勇五郎たちによって掘り出され、棺に入れて、ここ龍源寺に埋葬されたといいます。 首のない遺体ですね。(涙) お墓の傍らには、辞世の漢詩を刻んだ石碑が建っていました。 お墓に手を合わせて、なぜか思い浮かんだのは、「お疲れ様でした」の言葉。 何がお疲れ様なのか、自分でもよくわからないのだけれど。 お参りをして、本堂の方へ戻る時。 傾きかけた陽光に透ける竹の葉がとても美しくて。 お庭の梅の花がとても可憐で。 心が洗われるようでした。  龍源寺の、梅一輪。 これで、本日の散策の予定はお終い。 竜源寺のバス停から小田急バスに乗り、JR三鷹駅に出て帰りました。 これだけ電車やバスを乗り継いで、動き回ったのは久しぶり。 今度は桜の季節に、ゆかりの地廻りをしたいですね。 |