![]()

日野 資料館めぐり 2006年2月5日 (ブログ記事を一部修正)

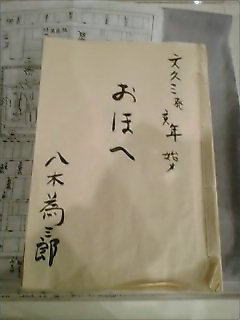

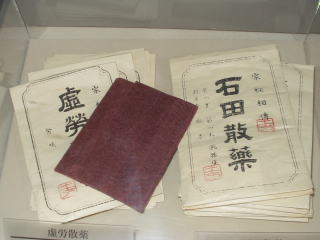

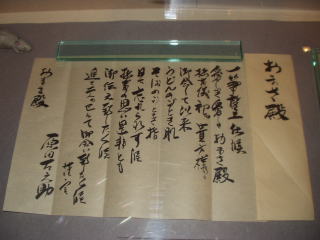

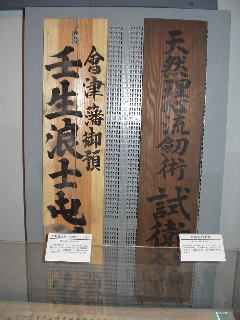

| 2月3日は高幡不動尊の豆まきに。 そして5日は、家族と一緒に日野の資料館めぐりをしてきました。 3日に日野を発つ時、夕焼けに映える美しい富士山に見送られた私。 5日は真っ青に晴れた空。丹沢の山々の向こうに、雪を被った富士山が大きく頭を出して、再び私を迎えてくれました。 日野は本当に美しいところ。 連なる山々、美しい富士の峰、緑豊かな丘陵、ゆったりと流れる川。 生活に多少ゆとりのあった豪農の皆さんが、俳句や書画を嗜んだのもよくわかります。 そして土方さんの発句が自然を素直に詠み込んでいるのも、なんとなく。 だって、そのままで美しい自然が目の前にあるんですもの。 頭で捏ね繰り回す必要がないんですよね。 土方歳三資料館 既に3回目の訪問となりますが、改装されてからは、まだ伺ったことがなかったんです。 以前と比べてお部屋がぐんと広くなって、ガラスケースも大きくなって、とても見やすくなっていました。 展示史料の説明もケースの中に掲示されるようになったので、今まで一日中説明をしてくださっていたご子孫の方たちは、ずいぶんお楽になったのでは? 土方さんのお位牌がお家の方に移されたようなので、お参りできなくなったのがちょっと寂しかったですけれど、そこまで我が侭言ったら申し訳ないですね。 私たちは石田寺へ行けば、いつでもお参りできるのですから。 展示スペースが広がって、展示品も少し増えました。 大きなものでは、一昨年ふるさと博物館に展示されていた、生家の復元模型です。 他にも、土方さん着用の鎖帷子が2着に増えたり、土方家伝来の十文字槍や、土方さんも使ったと思われる幕末期の天然理心流木刀、石田散薬関係の資料も少し増えていましたね。 土方さんの祖父義徳さんは、三月亭石巴という号を持つ俳人でしたが、その石巴さん落飾の際に書いた書と、土方さんの発句集がちょうど並べるようにして掛けてありました。 とても味のある、石巴さんの書と絵。 土方さんの筆跡になんとなく似たものを感じたのは気のせいでしょうか。 そして、発句集の筆跡とはガラリと変わる、鉢金の送り状。 新選組がまさに世に出て行こうとしている時の勢いと、志のために命を賭ける覚悟がそのまま、筆に乗せられたような土方さんの字。 この頃から土方さんの筆跡は、流麗にして力強く、美しくなっていくんですよね。 高幡不動尊山門の古写真。 土方さんは小さい頃、よくこの山門に上っては、鳥の巣の卵を通る人にぶつけていたというエピソードがあります。 思わず、宝輪閣の回廊から嬉しそうに豆を投げていた、山本さんの姿に重なってしまいました。(笑) 土方さんが大病をした後、俳句の師であった黒亭要五が全快を祝って送ってきた書簡があります。 要五先生、土方さんのことを“とし君”って書いてるの。 とし君・・・とし君・・・とし君・・・。(爆) 小さい頃はやんちゃもしたみたいだけど、みんなに愛されて、そしてみんなのことも愛して、育ったんでしょうねぇ。 土方さんの本質は、愛し、愛される人だったんじゃないかと。 だから、箱館の土方さんはそういう人柄に戻っていったんじゃないかと、そんな風に思うんですよね。 安富才輔が土方さんの死を知らせてきた書簡には、何度見ても泣かされます。 斜めに傾いた文、書き損じもぐちゃぐちゃに消したまま。まさに戦場で走り書きしたのでしょう。 それでも伝えなければと思った安富の思いに、見る度にいつも胸が詰まります。 榎本武揚が土方さんのことを詠んだ書、「入室蹢清風」。 これは、土方さんの甥隼人作助が榎本さんを訪ねた時に書いてくれたものだそうですが、榎本さんはこの時、作助が持参した地酒を飲みながらこれを書いてくれたんですって。 へぇ〜、赤葡萄酒じゃなかったんだ〜とか思ってしまった。(笑) 展示品についての説明は、土方愛さんの著作『子孫が語る土方歳三』にも細かく書かれています。 お持ちの方は、資料館に行く前、あるいは後にお読みになると、展示品に関するエピソードなど、いろいろ深められますよ。 土方歳三資料館に行くと、ついつい本を買ってきてしまうのですけど、今回もまた買ってしまいました。 先日、書店で購入を迷って諦めた、『箱館戦争写真集』。 貴重な古写真がたくさん掲載されていて、箱館戦争に興味のある方には絶対にお薦めなんですけど、2,800円とちょっとお高いんですよね。 でも、菊地明氏と共著の横田淳氏が、昨年この資料館で講演会を催されたそうで、その時のサイン付き。 思わずそのサインに惹かれて、購入してしまいました。(爆) でも本当は欲しかった本だから、横田氏に感謝かな?  土方さんの手植えの矢竹。 今回、初めてカメラに収めました。 『未完の多摩共和国』には、農民と武士の垣根の低かった日野では、敢えて武士になりたいとは思っていなかったのではないかとありましたが、「武士になりたい」「何かを成し遂げたい」と願いながら、一人黙々と矢竹を植える土方さんの方が、やはりなんとなく物語にはなりますね。 日野館 土方さんの遺品や関係の品々を堪能した後は、お腹も空いてきたので、お昼ご飯を食べに“日野館”へ。 我が家は日野へ行くと必ず、この日野館でお蕎麦を食べます。 以前は、日野宿本陣で営業していたお蕎麦屋さん。しかも美味しい。 どうしても寄りたくなってしまうんですよね。 この日は私は温かい“やまかけ蕎麦”、息子はいつもの“鴨汁せいろ”、ダンナは“天付きせいろ”。 それから“そば豆腐の黒みつかけ”も注文しました。 そば豆腐。豆腐というよりも固めのプリンのようで、黒みつがかかっているから固めのわらびもちのようでもありました。 美味しかったです。でも食べてみるとすごくボリュームがあって、お腹いっぱいになってしまいました。 今はこのお店、甲州街道から市役所へ向かう道をずっと真っ直ぐ、中央高速道の下を潜り、坂道をずっと上っていった右側にあります。 お昼時はいつも、お客さんが並んでいるほどのお店です。 まだ召し上がったことのない方は、是非一度試してみてください。 さぁ、お腹も気持ちも満足したところで、ふるさと歴史館に向かいましょう。 新選組のふるさと歴史館 ようやく訪れることができました。 オープンが昨年の12月10日でしたから、最初は年内に一度観に行くつもりでした。 けれど続編の小道具の展示もあるということで、続編を見終わってからの訪問に予定を変更。 放映を待っていたら、すっかり遅くなってしまいました。 館内のレポの前に、行き方について一言書いておきましょう。 JR日野駅または京王線高幡不動駅から、京王バス「日03」系統に乗って「ふるさと博物館前」下車です。 バスは、だいたい10〜20分おきくらいに運行しているみたい。 タクシーだと速いのですが、運転手さんによっては「ふるさと歴史館」と言ってもピンとこない方もいるようなので、一応住所をメモしておくといいかもしれません。 この日は車だったので、市役所の駐車場に停めました。 以上、ご参考までに。 さて、念願のふるさと歴史館。 最初にロビーで出迎えてくれたのは、「誠の旗」と「箱館のジオラマ」でした。 ロビーの展示と、最後の大河ドラマ小道具コーナーだけは、写真撮影ができます。 インターネットでの公開もOKとのことですので、画像は鮮明ではありませんが、写真とともにレポしていきますね。  「新選組!!」 ぼろぼろになった、誠の隊旗 やはりこの旗を見ると、グッとくるものがあります。 本編であんなに輝いていた旗をここまで切り刻むのには、スタッフさんたち、本当にどれほど勇気が要ったことでしょう。 ふるさと歴史館の村瀬彰吾館長は、ご自身のブログで、 > 今の無残な姿は、土方歳三を象徴しているように思えて、どうしても、あの場所に飾りたかった。 と、ご自身の旗への思いを語っていらっしゃいます。  「新選組!!」 箱館のジオラマ おわかりになりますか? 箱館山が無いこと。周囲の山のてっぺんが、白く剥げていること。 土方さんの戦死を知った大鳥さんが、箱館山を叩き壊し、どかーんとひっくり返してしまった名残りです。 もしも綺麗に復元されていたら、「ここが五稜郭」「ここが弁天台場」・・・などと、はしゃいだのでしょうけれど、生々しい傷痕に吹越大鳥の慟哭が思い出されて、ちょっと切なかったです。 ロビーには他に、高橋富子さんが作られた、近藤勇や土方歳三の人形が展示されていました。 さてロビーの先は、開館記念特別展「新選組誕生」のコーナーです。 ここは、一切の撮影が禁止されていますので、お間違えのないように。 受付で入館料を払うといただける、「新選組誕生」の冊子がとても充実しています。 そこには、監修にあたった前国立歴史民族博物館館長 宮地正人氏のコメントとして、 日野市の歴史と文化を明らかにするという角度から新選組を扱う時、新選組そのものだけではなく、多摩という地域の特色や八王子千人同心の存在を視野に入れなければいけないこと。 新選組の歴史を考える場合、成立のきっかけとなった浪士組や、清河八郎とそのグループのことも検証していかなければいけないこと。 さらには、新選組が京に残留した後、江戸に戻った浪士組は庄内藩指揮下の新徴組となった。この新徴組の中心になったのが多摩などの在地豪農・剣術遣いであり、新徴組を検討することが新選組の性格をより明確にすることにもなること。 ・・・などが、説かれています。 確かに、“新選組展”というつもりで今回の展示を観に行くと、新選組に直接関係する展示が少ないことに驚くんですね。 でも、ふるさと歴史館の位置付けを考えたら、宮地氏のおっしゃる通り。 新選組誕生の背景を丁寧に取り上げることこそが大切であり、それによって新選組という存在がはっきりと浮かび上がってくるのかもしれません。 展示内容は大きく4つに分かれていました。 その中から、印象に残ったものを上げていきますと・・・。 1.多摩の歴史と天然理心流 『未完の多摩共和国』でも検証されていた、多摩の豪農のネットワーク。 その繋がりが、史料やパネルで説明されています。 このネットワークを通して、黒船来航や桜田門外の変の情報が、実際にどのように伝わっていったのか、なかなか興味深いです。 八王子千人同心の史料も豊富。 天然理心流については、初代近藤内蔵之助まで遡って、丁寧に解説してあるのを初めて見ました。 2代目三助の後、流派は主に近藤周助と増田蔵六の2つのグループに分かれていったこと。両グループの違い。 冊子の中の説明に、 > 2つのグループは、対立していたわけでもなく、親しく交流していたわけでもなく、ただ互いに対抗 > 意識を持ってはいたとみえて、同じ年に競い合うように大奉納額を納めている、 とあるのが面白かったですね。 天然理心流の型を説明してあるコーナーもあって、剣道に心得のある方は楽しいかも。 2.草莽から新選組へ 水戸学から草莽の志士が生まれ、桜田門外の変が起こり、やがて清河八郎が立つ。 清河の提案から浪士組が結成され、そこから芹沢鴨や近藤勇らが分離して、壬生浪士組(新選組)となる。 その流れが、史料とともに説明されていました。 清河八郎が活動の費用を捻出するために、江戸で安く購入した書画・刀剣を出羽の実家に送り、高く売り捌くよう、いろいろ指示していたという史料が興味深かったですね。 そういえばどこかの誰かさんも、相撲興行に合わせて関取グッズを作って売り捌き(しかも偽物)、せっせと稼いでいましたっけ。(笑) 「壬生浪士組から新選組へ」のコーナーでは、壬生前川家家相図と新選組屯所屋敷図が並べて掲示され、池田屋事件の後、新選組が前川邸を改修し、防護強化を図ったことが説明されていました。 前川さんも、とんだ災難ですよね。もう、やりたい放題。(苦笑) しかし逆に考えれば、最前線に立たされていながら、しっかりした陣屋も与えられず、豪農の屋敷を改修して襲撃に備えるしかなかった新選組が、哀れだったりもします。 これじゃ、何が何でも西本願寺に乗り込んでいきたくもなるよなぁ。 山崎丞のものと思われる和歌短冊。 入隊を希望して上京してきた松本捨助を、帰郷させる旨小島鹿之助さんに宛てた、土方さんの手紙。 ・・・などの史料も嬉しかったですけど、何より驚いたのが、佐倉藩士依田学海の『学海日録』に記載された、松本良順先生の山南敬助切腹目撃談!! えぇ〜っ? 良順先生、同席してたの〜〜!? それも、切腹の現場、凄いことになってるし。(苦笑) いくら今と時代が違うといっても、なんか本当に凄いんですけど。 (どう凄いかは、ここに書いちゃうとつまらないので、是非ご自分の目で読んできて下さい。) でも、なんか芝居がかっているし、本当にこれってありなんだろうかと気になって、村瀬館長にお尋ねしてみました。 そうしたら、「松本良順は見てないでしょう。」とキッパリ。 帰宅してからきちんと調べ直してみましたら、確かに山南さんが切腹した時、良順先生は京にはいないんですよね。 近藤さんが江戸に下向した時、初めて良順先生を訪問したのが、元治元年10月。 山南さんが切腹したのが、翌元治2年2月。 将軍家茂上洛に同行し、良順先生が京に上ったのが閏5月。 この時初めて、良順先生は西本願寺の新選組屯所を訪れています。 『学海日録』のこの部分は、明治21年、良順先生が思い出として語ったのを、学海が書き留めた記録です。 良順先生も学海も嘘をつく人とは思えないので、他の隊士の切腹を目撃したのを、良順先生が記憶違いしていたのかな。 ちょっと大袈裟に語って聞かせたりもしたのかもしれませんね。 あるいは、学海が芝居がかって書いたのか・・・。 う〜ん、これだから面白いですよねぇ、歴史って。 史料=史実とは限らない。 記憶違いや勘違いもあるし、ちょっと大袈裟に書いてみたり、自分に都合よく誤魔化してみたり・・・。 だから、史料を一つ一つ付き合わせていって、史実を導き出す醍醐味もあるし(これは歴史研究)、史実と史実の隙間を、想像で埋めていく楽しみもある訳です(これが小説などの創作)。 最近つくづく感じるのは、歴史って楽しむものなんだなぁということ。 もちろん、研究家の方たちは史実の検証がお仕事ですから、楽しんでばかりもいられないのかもしれませんが、私たち素人は楽しんだ者勝ちだと思う。 史料が絶対に史実だとは限らない以上、史実ではこうだと縛られるのはナンセンスなような気がします。 それよりは、これとこれは史実というポイントだけを押さえておいて、あとは史実の狭間で遊ぶ方が粋なんじゃないかしら。 そんな風に考えてもう一度『学海日録』を読んでみると、語って聞かせた良順先生にも、それを書き留めた学海にも、新選組に対する愛情のようなものがあったんじゃないかと思えてくるんですよね。 徳川幕府のため、佐倉藩のために尽くした末、戊辰の混乱を潜り抜け、今、新しい時代を生きている二人。 その二人がふと新選組を思い出した時、「あいつらは凄ぇ奴だったよ。」とか、「今の軍人たちとは比べものにならないほど、筋の通った奴らだったな。」とか、言っていたのかもしれないなぁって・・・。 おっと、余談が長くなりました。 歴史館の展示に戻りましょう。 3.江戸の新徴組〜もうひとつの浪士組〜 新選組が分離した後のことはほとんど知らなかったのですが、江戸に戻り、清河八郎が暗殺された後の浪士組は、新徴組と命名され、庄内藩に預けられて、きちんと江戸市中の見廻りと不審者の捕縛を行っていました。 そうだったんだ〜。 ただ、新徴組が新選組と大きく違ったところは、隊士は庄内藩の下級藩士として取り立てられ、家禄を支給されたことなのだそうです。 隊士が死んだあとは、息子がその跡を継ぐこともできました。 新徴組の方がずっと安定していたと言えますが、旧い家禄制度の中の一組織でしかなかったとも言えますね。 新選組は慶応3年になって幕臣に取り立てられますが、それまでは給料制であり、手柄次第で報奨金や昇進もありました。 当時としては、新しい考え方の組織だったんですよね。 特別展示:土方歳三のふるさと石田村 このコーナーは、初公開の史料もあり、とても印象的な解説もあったのですけれど、内容についてはインターネットなどでの公開をしないよう注意書きがありましたので、省略させていただきます。 さぁ、特別展の展示のあとが、いよいよ大河ドラマの小道具展示コーナーです。 コルクとか兼定は、既に観に行かれた皆さんが、HPやブログで真っ先に紹介してくださっていると思うので、私はこちらから。  これは、土方さんが鉄之助に持たせてやった短銃ですよ〜。 フロックコートの前をぱっと開いて、自分の腰から抜き取った短銃。 かっこよかったですよね〜〜。(惚) “S&W(スミス&ウエッソン)六連発銃”とありました。へぇ、6連発だったんだ。 これを撃つところなんかも見てみたかったですねぇ。  とにかく面白かったのが、この、八木家の為ちゃんの“覚”。 中にきちんと6日分の日記が書かれているんだけど、ほんとに組!のあの芹沢や近藤たちを見ているかのような文章に爆笑!! たとえば、芹沢が暴れて、勇が謝りに来て、「暴れたのは芹沢さんなのに、なんで近藤さんが謝るんだろう?」とかね。(笑) 為ちゃんの素朴な疑問や率直な感想がいっぱいです。 「困り申し候」なんて、平仮名混じりの文語体も可愛い。  こちらは、石田散薬と虚労散薬の袋です。 こうして見ると、紙質とか文字の形とか、昔っぽくこだわって作ってますよね。 特に「石田散薬」の文字などは、土方家に残っている張り紙の字そのままです。  きましたよ〜、黒神関の手形団扇<偽物>です。(笑) あれを大量生産している時はめちゃくちゃ可笑しかったのに、鳥羽伏見の戦いに敗れて江戸に戻ってきた時、容保様が懐かしそうに見せてくださったのには泣けましたよねぇ。 些細な小道具の使い方まで、本当に見事な大河ドラマでした。  これは、左之助がおまさちゃんに宛てた恋文ですね〜。 意外と字が綺麗で驚いたという。 “うどんのごとき肌 そばのごとき指” 左之助にしか思いつかないような言葉です。 トシに見せたら、「これで女を口説いてるつもりか?」とかって呆れそう。 そしてその後、有り難いお言葉が出ると。(爆)  こうして並べてみると、ずいぶん色が違いますね。 「天然理心流剣術 試衛館」の看板は、もうずっと試衛館の門に掛けられていましたから、板の色もすっかり変わって文字も読みづらくなっています。 一方の「会津藩御預 壬生浪士屯所」の看板は、掛けられたばかりで白木のまんま。 それなのに芹沢派に剥がされ、叩き割られてしまったんですよね。 「今度は50本くらい釘打っとけ!!」土方さんの台詞を思い出します。(笑)  暗くてすみません。見えるかな? 大河ドラマの小道具コーナー入り口に掛けられた、おまさちゃんのお店ののれんと、立て掛けてあるのは八木家のほうきです。 これだと、“早く帰れ”の意味ですね。 お久ばあちゃんが、いつも逆さに置き直していたのを思い出します。 他にも、総司や山南さんの刀、山南さんの位牌と菜の花、坂本竜馬への“託す”の手紙、つねさんが隠そうとした“すべてはこの手紙”、八月十八日の政変の時の御花畠の地図、「お前、死ぬで」と喋るオウムのチラシ、土方さんの懐中時計、土方さんが馬を叩いていた鞭・・・などが展示されていました。 あ! そうそう。ネズミがいましたよ。池田屋のネズミ。でも私、映像の中ではまだ見つけられていないんですけど。(汗) 新選組のふるさと歴史館のサイトと、村瀬彰吾館長のブログによれば、この翌々日から展示品が一部変わったそうです。 今度は斎藤一のこけしや、あの「永倉新八参上」の落書きが展示されているとのこと。その隣りには、「近藤勇 山南敬助」も。 これまた嬉しいですね〜〜。是非見に行かなくては!! 村瀬館長にはお忙しいところをいろいろ説明していただき、どうもありがとうございました。 今後の展示も楽しみにしてますね!! 日野宿本陣 ふるさと歴史館と日野宿本陣、両方回るなら、共通券を購入すると、それぞれに入館料を払うよりお安くなります。 係の方に聞いてみてください。 まだ少し時間があったので、日野宿本陣へ回ってみました。 ここも昨年改装されて、すべての部屋が見せていただけるようになったんですよね。 土間の奥に展示室ができたことで、太田蜀山人に関する展示がそちらに移り、彦五郎さんの部屋の襖が替わっていました。 ボランティアの方の説明も少し変わりましたね。 市村鉄之助は病死したと、はっきり説明されました。 それも「あさくらゆうさんの研究で」とお名前が出てきたのにびっくり。 とかくこういう公共の施設では、「最近の研究で」くらいの言い方に止めるじゃないですか。 でも、きちんと研究された方のお名前を出すのは良いことですよね。 鉄之助は明治6年に故郷の大垣で亡くなったと、あさくらゆう著『新選組読本〜隊士外伝2』に書かれています。 新しく公開された部屋は、玄関の間から座敷廊下を挟んだ奥の8畳間と、その隣りの仏間、さらに隣りの6畳間です。 この8畳間は、鉄之助が土方さんの形見を持って彦五郎さんのもとを訪れた時、みんなで鉄之助の話を聞いた部屋なのだとか。(涙) 隣りの仏間という説もあるそうですが、広さからいってたぶん8畳間の方ではないかと。 また、大石鍬次郎が天井を貼ったのも、この8畳間。 組!の鍬次郎は、とても大工仕事をしていたようには見えなかったですけどね。(笑) 土方家も佐藤家も更なる史料の公開や研究で、まだまだ新しい史実が出てくるような気がします。 伝承が裏付けられるかもしれないし、通説が覆されるかもしれない。 当分、目が離せませんね。 歴史研究は、古くて、新しい。 過去のことを研究していながら、次々と新しい発見がある。 頭を軟らかくして、その新しい史実を受け入れていけば、当時の世界がどんどん広がる・・・。 歴史って本当に面白いなぁとつくづく感じた、日野の資料館めぐりでした。 |