|

| |||||

| |||||

|

もしも手元に目黒区の地図がありましたら、下目黒4丁目のあたりをご覧になって下さい。 道が、不自然なかたちで半円形にカーブしている場所があるはずです。それはかつてそこにあった目黒競馬場の名残。つまり競馬場の形に沿って、道がカーブしていたわけです。 この目黒競馬場は昭和7(1932)年、当時の競馬開催団体のひとつであった東京競馬倶楽部が、第一回の東京優駿(日本ダービー)を開催した場所です。しかし昭和8(1933)年には、府中に新設された東京競馬場にその役目を譲り、同年の春季開催を最後に明治40年に起源を持つその歴史に幕を閉じることになります。 | |||||

| ◇ ◇ | |||||

|

日本の競馬には「三冠」と呼ばれるレースがあります。 サラブレッド4歳の春に行われる皐月賞、ダービー。そして秋に行われる菊花賞(注1)。 これらはサラブレッドの生涯で一度しか出走することのできないレースであり、三つのレースをすべて勝った馬は「三冠馬」と呼ばれます。 この三冠馬はこれまでに5頭しか誕生していません。昭和16年(1941)のセントライト、39年(1964)のシンザン、58年(1983)のミスターシービー、59年(1984)のシンボリルドルフ。そして平成6年(1994)のナリタブライアン(注2)。

今回の舞台である旧根岸競馬場は… | |||||

| |||||

|

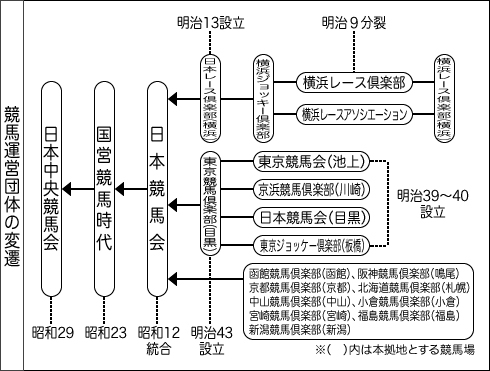

ここ根岸の台地(現・根岸森林公園)に、幕府の手によって競馬場が造成されたのは慶応2年。 横浜居留の外国人で構成された横浜レース倶楽部によって、第一回競馬が開催されたのは、慶応2年12月のことでした。 この横浜レース倶楽部は明治9年、内部紛争により横浜レース倶楽部と横浜レース・アソシエーションという二つの団体に分裂。以後同一の馬場を使用して交互に競馬を開催していましたが、明治11年に再び横浜ジョッキー倶楽部と改称して合併。さらに明治13年には、それまで外国人のみで構成されていた会員に日本人の加入も認め、名称も日本レース倶楽部と改称されます。 昭和12年10月、競馬法の改正と同時に全国11の競馬倶楽部が統合され日本競馬会が誕生。日本レース倶楽部もここに吸収され、以後、ここは日本競馬会・横浜競馬場と呼ばれることになります。 | |||||

| |||||

|

写真の建物は関東大震災によって倒壊した観戦スタンドにかわり、昭和4年から9年にかけて(増築部分を含む)建設された一等観戦スタンド。 設計者はアメリカ人の建築家J.H.モーガン。大正9(1920)年に丸ビルの設計で知られる米・フラー社の設計技師長として来日し、横浜に事務所を構え、今も山手地区に残るラフィン邸、クライストチャーチ等の作品を残し、日本人女性と結婚。昭和12(1937)年に没し、現在は横浜の外人墓地に眠っています。 | |||||

| |||||

|

昭和18年、横浜競馬場および観戦スタンド等の諸施設は海軍に接収されます。 この競馬場が横須賀軍港を一望できる位置にあり、諜報上無視できない場所であったこと。また通信設備として絶好の条件を備えていたことなどがその理由であったといわれています。 大戦中、競馬場の諸施設は文寿堂という横浜の印刷業者に買収され、そこで軍関係の文書が印刷されていたそうです。

つまりこの建物が本来の観戦スタンドとしての用途を果たしたのは… わずか十数年。 | |||||

| |||||

|

まず昭和7年、前述のように東京競馬倶楽部が第一回の東京優駿(日本ダービー)を開催。 昭和13(1938)年には日本競馬会により、英オークスに相当する阪神優駿牝馬(現在のオークス)が阪神競馬場で、英セントレンジャーにあたる京都農林省賞典呼馬(菊花賞)が京都競馬場で施行されます。 翌昭和14(1939)年。英1000ギニーに相当する中山4歳牝馬特別(桜花賞)が中山競馬場で、そして横浜競馬場では、英2000ギニーにあたる横浜農林省賞典四歳呼馬の第一回が開催され、ここに本場イギリスに範を取った4歳クラシックレース体系が完成します。

横浜農林省賞典四歳呼馬。 | |||||

|

| |||||

|

| |||||