貸金業者が、利息制限法の上限金利を上回る金利で貸し付けても刑事罰に問われない「グレーゾーン金利」の見

直しに向けた議論が本格化している。というのは、2006年1月にグレーゾーン金利での貸し付けが有効である場合の

条件を厳しく判断した最高裁判決が出たからである。政府与党内にもグレーゾーン金利を認めた貸金業規制法を改正

するためのプロジェクトチームができている。しかし、この動きは消費者のためというより、貸金業者の意向を受けた動

きと警戒する向きもある。

直しに向けた議論が本格化している。というのは、2006年1月にグレーゾーン金利での貸し付けが有効である場合の

条件を厳しく判断した最高裁判決が出たからである。政府与党内にもグレーゾーン金利を認めた貸金業規制法を改正

するためのプロジェクトチームができている。しかし、この動きは消費者のためというより、貸金業者の意向を受けた動

きと警戒する向きもある。

グレーゾーン金利は、利息制限法の上限金利(元本金額により年15〜20%)と刑罰対象となる出資法の上限金

利(年29・2%)の間の金利である。利息制限法の上限金利は民事上の効力規定であり、それを超える金利は無効と

なる。しかしながら現行関連法にはおかしな規定がある。借り手が自らの意思で利息を払い、貸金業者が適切な契約

書や受領書を出している場合は、利息の支払いを有効とみなす「みなし弁済」規定が貸金業規制法(43条)にあり、グ

レーゾーン金利での貸し付けが認められてきた。そのため、クレジット会社やサラ金(消費者金融)業者は消費者が任

意に支払うことを前提として堂々と違法金利で商売をしてきたのである。

利(年29・2%)の間の金利である。利息制限法の上限金利は民事上の効力規定であり、それを超える金利は無効と

なる。しかしながら現行関連法にはおかしな規定がある。借り手が自らの意思で利息を払い、貸金業者が適切な契約

書や受領書を出している場合は、利息の支払いを有効とみなす「みなし弁済」規定が貸金業規制法(43条)にあり、グ

レーゾーン金利での貸し付けが認められてきた。そのため、クレジット会社やサラ金(消費者金融)業者は消費者が任

意に支払うことを前提として堂々と違法金利で商売をしてきたのである。

利息制限法は1954年施行で、個人間の貸し借りなどの金利の上限を規定し、罰則規定はない。これに対し出資

法は同年、「ヤミ金融」取り締まりを目的に制定され刑事罰もある。「消費者金融問題」(83年)、「商工ローン問題」(2

000年)の対策で、刑罰対象となる上限金利が引き下げられてきた(読売新聞3月1日付朝刊による)。一方、貸金業

規制法は1983年、「消費者金融」の規制策として議員立法で制定された。貸金業に登録制を導入して行政の監督下

に置き、悪質な業者を締め出すのが狙いである。しかし、同時にグレーゾーン金利での営業を容認したことは「規制の

見返り」とも言われる。

法は同年、「ヤミ金融」取り締まりを目的に制定され刑事罰もある。「消費者金融問題」(83年)、「商工ローン問題」(2

000年)の対策で、刑罰対象となる上限金利が引き下げられてきた(読売新聞3月1日付朝刊による)。一方、貸金業

規制法は1983年、「消費者金融」の規制策として議員立法で制定された。貸金業に登録制を導入して行政の監督下

に置き、悪質な業者を締め出すのが狙いである。しかし、同時にグレーゾーン金利での営業を容認したことは「規制の

見返り」とも言われる。

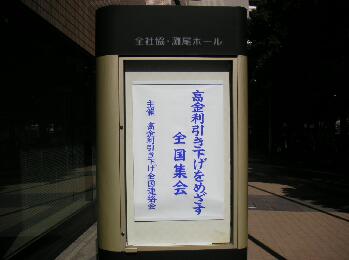

最高裁の判決は消費者にとって喜ばしいことであるが、グレーゾーンとされてきたものが違法との判断が示された

ことで、貸金業界が現行法の改正(消費者にとっての改悪)を目論んでいることが、3月4日、多重債務者の救済に取り

組む「高金利引き下げ全国連絡会」主催(於:東京・灘尾ホール)の「高金利引き下げを目指す全国集会」で報告さ

れた。貸金業社は利息制限法の上限利息を出資法と同等にすることを目論んでおり、消費者サイドは今の上限金利で

も高すぎるとして、更なる引き下げをし、かつグレーゾーンをなくすように求めている。

ことで、貸金業界が現行法の改正(消費者にとっての改悪)を目論んでいることが、3月4日、多重債務者の救済に取り

組む「高金利引き下げ全国連絡会」主催(於:東京・灘尾ホール)の「高金利引き下げを目指す全国集会」で報告さ

れた。貸金業社は利息制限法の上限利息を出資法と同等にすることを目論んでおり、消費者サイドは今の上限金利で

も高すぎるとして、更なる引き下げをし、かつグレーゾーンをなくすように求めている。

同連絡会の代表幹事・宇都宮健児弁護士は「自己破産の申し立て件数は約20万件にも達している。金利を上げる

と被害は拡大する」と指摘し、消費者が集結して、金利引き上げを阻止すべきと主張した。全国集会には500名を超え

る参加者があり、佐高信氏の講演やパネルディスカッションが行われ、民主、共産、社民の各党から国会議員も参加し

た。

と被害は拡大する」と指摘し、消費者が集結して、金利引き上げを阻止すべきと主張した。全国集会には500名を超え

る参加者があり、佐高信氏の講演やパネルディスカッションが行われ、民主、共産、社民の各党から国会議員も参加し

た。

関連ページ 利息制限法を守らない貸金業者

|

|