|

|

|

|

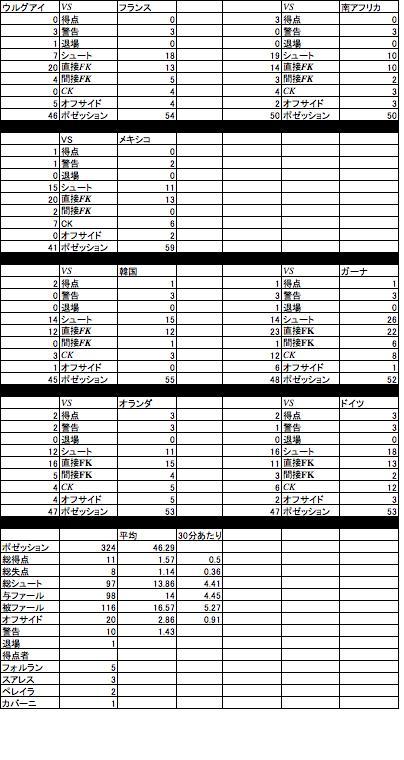

A組 南アフリカ メキシコ ウルグアイ フランス

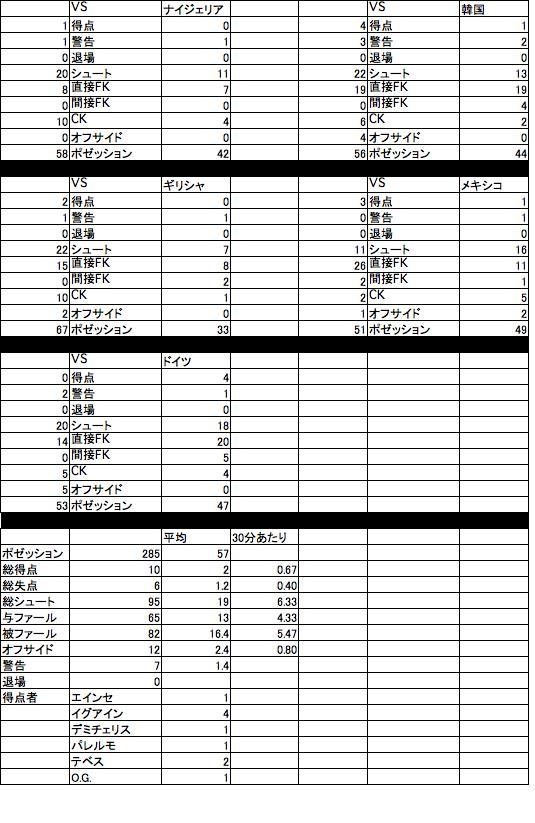

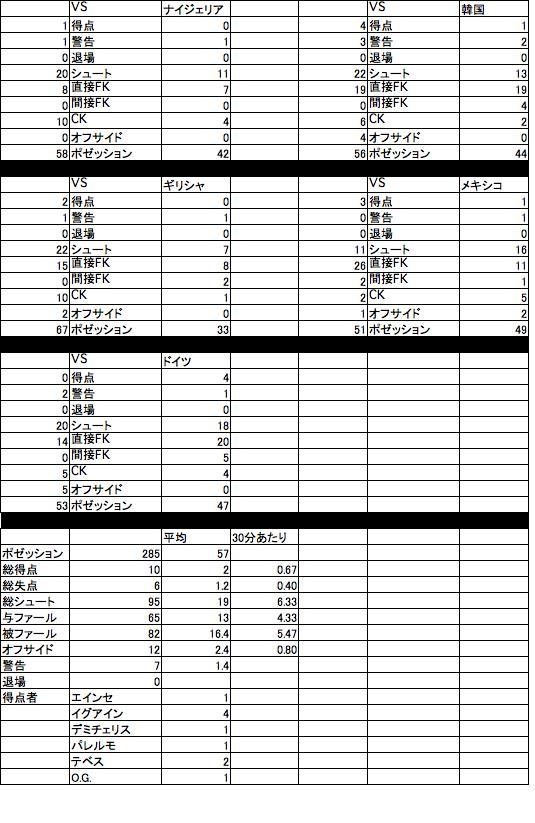

B組 アルゼンチン ナイジェリア 韓国 ギリシャ

C組 イングランド アメリカ アルジェリア スロベニア

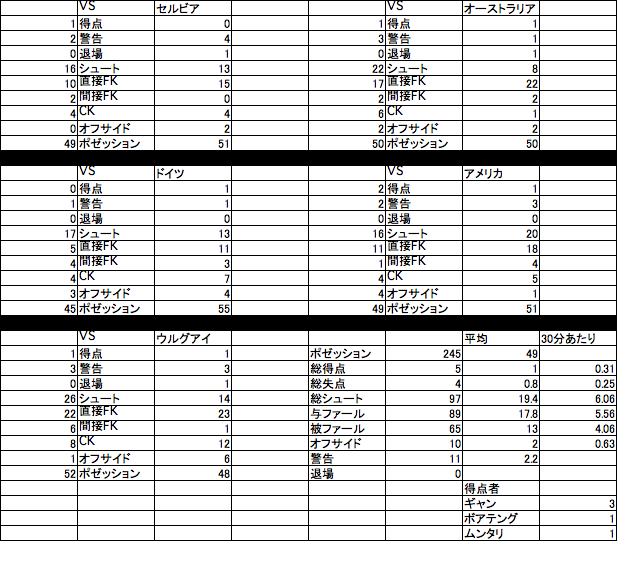

D組 ドイツ オーストラリア セルビア ガーナ

E組 オランダ デンマーク 日本 カメルーン

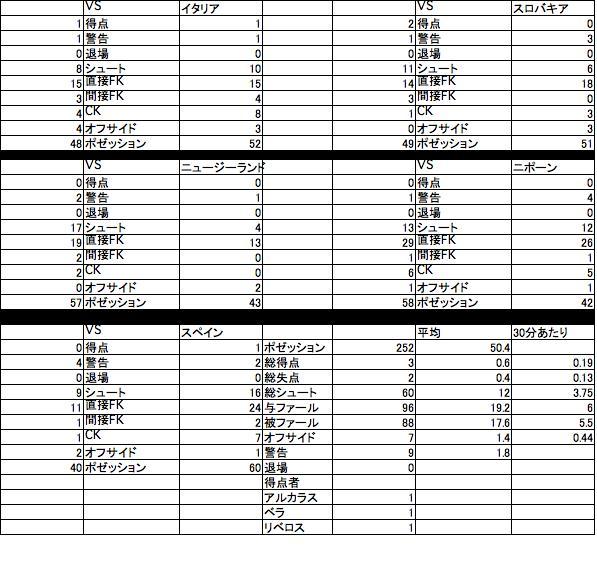

F組 イタリア パラグアイ ニュージーランド スロバキア

G組 ブラジル 北朝鮮 コートジボワール ポルトガル

H組 スペイン スイス ホンジュラス チリ

GroupAは前回に引き続 き微妙な立ち位置のフランス(笑)

メキシコが一つ抜け てるよう に思いますが、 ウルグアイ、フランスは試合 巧者、南アフリカはホーム。

難しいリーグになり そうです。

GroupBはアルゼンチンがどう出る か、で結構変わりそうです。

いつも通りのスロー スタートなら韓国にも目が出てきます。

ギリシャがガチで守 りに入る とスイスみたいな抜け方をしそうですが。

GroupCはアメリカが一 抜けするかもですね。

イングランドはまあ 伝統国ですがわしは嫌いなんで、 アルジェリアとスロベニアが 抜ければ楽しいな。

GroupDはやはりGroup of deathになりましたね。

ドイツがひとつ抜け てはいま すが、後は全部強いです。

まさかのドイツ敗退 もありえ ます。 まあそれでも抜けてくるのが ドイツなんですが。

GroupEは日本以外はど こが抜けても不思議はありません。

オランダがユーロの 轍を踏ま ないように スロースタートで来ても、

二戦目ですから 抜きながらでも勝ちにくるで しょう。

デンマークが二戦で 勝ち抜け を決めていれば、 ニポーンにも勝ち点1の可能性は出てきますが。

ま、全敗が鉄板です な。

GroupFはイタリア、パラグアイで 固いでしょう。

スロバキアにも可能 性はあり ますが、やはり守備の堅いこの2チームの牙城はそうそう崩れないでしょう。

GroupGは北以外の3チームでの争いですな。

コートジボワールは 少し落ち ますが、 ポルトガル次第、でしょう。

GroupHはスペインがど う出てくるかで話は変わりますが、 現時点では抜きながらでも三勝できそうです。

スイスが前回大会の ように徹底した守備ができればスペインに引き分け、トーナメントに進める可能性は高まります。

とりあえず現状での 予想はこんな感じですかね。

いよいよ開幕であ る。

・・・・ とりあえずブブゼラが五月蠅い(笑)

オープニ ングは開催国南アフリカとメキシコの一戦である。開始からメキシコがキープするが、南アフリカは丁寧なDF。

この辺りはリアリス ト・パヘイラの守備戦術であろう。

グループDに比べれば全体のレベルは下がるが、このリーグも相当難しい組み合 わせである。是が非でも落としたくないのが見て取れる。

メキシコ にキープは許すがDFラインは6枚、その前 に2枚のMFで二層構造を堅持する。

メキシコはドスサン トスが右に流れての展開が目につく。実力的にはメキシコの方が上だろうが、完全アウェーであり、

攻撃にあまり人数を かけようとはしない。

12分メキシコのロングフィー ドが右スペースへ。やはり変に伸びるの か。

14分にもCKがフランコに合うがミートせず。ボールの軌道 にアジャストできてい ない印象。

20分にも同じような現象。

どうもこのボールに 内容が左右されそうな気配である。

この後南アフリカも 守備陣形を変化させる。底よりもMFの枚数を増やし、基本的には4枚-4枚のDFラ インである。

ここまで守備に人数 をかけられれば得点が入らないのは当たり前である。

それでも チャンスを作り出したメキシコの攻撃力を褒めるべきだろう。

31分には右に流れたベラが切 り返して中央のフランコへ。このシュート は南アフリカのGK、クネの好セーヴである。

37分のメキシコのCKは決定的だったが、クネが飛び出した分最終ラ インが上がって運良く (?)オフサイドであった。

後半に入ってややメ キシコのフォアチェックが緩む。

そこを突くかのよう に8分、南アのカウンターから左のスペースに。チャバララがぶち抜いて シュート。

ゴール左隅に突き刺 さる。ド迫力のオープニングゴールで ある。

やむなく前がかりに なりボールを追い回すメキシコ。

59分にはドスサントスの シュート。またしてもクネの好セーヴ。

メキシコ はなんとか得点を挙げようとチャンスを作るもオフサイドや再三の好セーヴに阻まれる。南アフリカはほぼ全員での守備。

しかし79分、Ckから流れたボールを右サイドへクロス。

Ckの為上がっていた選手はそ のままペナルティエリアの中。

しかもクロスは南ア の守備を越え、マルケスへ。

マルケスは冷静に フェイントをかけ、ニアサイドへ流し込む。

同点。

87分にはメキシコのチャンス もエルナンデスの足に着かず。

89分には南アが左サイドを切 り裂くもポストに嫌われる。

よもやのシーンでは あった。

結果、ドロー。

派手な展開ではな かったかもしれないが、双方とも勝ち点を取るために手堅い守備を織いた好ゲームであった。

こういう鍔迫り合い の楽しさを認められないのは非常に残 念である。

また全体として反則 は少なく、クリーンな展開であり、オープニングに相応しいゲームであった。

個人的にはこの2チームに勝ち上がってもらいたい処である。

http://southafrica2010.yahoo.co.jp/news/ndetail/20100614-00000026-jij_van-socc

観る目がないとこう いう文章になるという典型。

「死のリーグ」その もののグループDでは失点を忌避するのが鉄則。

ガーナもそうだが、 セルビアも徹底的に守 備ゾーンを築き、最少人数で得点を挙げようとしていただけである。

守備陣形の整備に関 してはかなり高度な部 類であったのは間違いない。

DF4枚の中央への絞り方もそこ に連動するMFの前後左右へのバランスの取り方も美しく、

守備戦術だけで言え ばアルゼンチンなど鼻 にもかけないレベルだった。

それをまとまりに欠 けるとはちょっと驚く 見方である。

決勝点となったあの ハンドも、触っていな ければそれはそれで失点となっていた可能性も高く、

まあ許されるプレイ ではないかもしれない が、その点を加味すればやむを得ないものだったろう。

主審もその辺を考慮 して警告で済ませたの だろう。

明らかな故意であれ ば必然退場になるプレ イである。

全体的に観れば、両 チームとも組織に忠実 に絞まったプレイをみせた好ゲームであった様に思う。

繰り返すがグループDは「死のリーグ」である。

この試合のように小 さな綻びが失点、敗退 に繋がるのである。

従って守備的になる のはやむを得ない。

しかし両チームと も、攻撃の見せ場は十分 に作ってみせた。

ガーナのスピード感 溢れる縦への突破、セ ルビアの長短織り交ぜたパスワーク、

緻密なセットプレ イ、これらが凡庸であっ たなどとは絶対に言わせない。

ただ、両チームとも ボールの動きへのとま どいはあったように思う。

ロングボールへの対 応がぎこちないのだ。 ここまで観た全試合でそうなのだが、

蹴る方も受ける方 も、ボール自体への対応 に苦慮している様が多過ぎる。

普通のボールであれ ば、もっとスペクタク ルな展開になったような気がする。

ボールの特性につい ては前回大会も特筆し てきたが、今回はそれ以上に影響を受けているようだ。

ほとんどの選手が酷 評する今回の公式球だ が、この点でつまらない大会に成り下がってしまわなければ良いのだが。

3.オランダ-デンマーク戦(ついでにニポーン-亀についても)

第一クール随一の好 カードである。

強国同士の対戦であ るが、デンマークがどういう目論見で戦ってくるかにも興味が引かれる試合である。

開始早々からオラン ダはフォアチェックが厳しい。飛ばしすぎて大会の終盤で息切れするのが常なチームであるが、

次がニポーン戦で休 めるからここは行っとけ、とでも思ってるのだろうか。

デンマークは前から 突っ込まず、やや深めでじっくり守る印象。

3分、右サイドを抉るが中央 は薄い。リスク回避を徹底するつもりのよ うだ。

引き分けでも十分と の計算だろう。

個人的にはガンガン ノーガードの殴り合いに徹して欲しい処だが、まだ初戦なのだからこれも致し方あるまいか。

9分にはカイトのミドル。や はり揺れる。相当質が悪いよこのボール。

それにしてもオラン ダのラインは高い。ここまでで一番高いのではなかろうか。

オランダからすれ ば、ここを勝てば突破はほぼ確定と勝負に出ているのだろう。

19分にはインターセプトのミ スを拾ってファンデルファールトのシュー ト。Dfの足に阻まれる。

これを過ぎてデン マークがやや高めにラインを上げてきた。南アフリカ同様、セーフティファーストから入ったという事か。

オランダの左サイ ド、ファンブロンクホルスト・・・長いからジオでいいやもう。ジオの裏を突いて中央ベントナーへクロス。左に逸れる。

32分にはスナイデルのCK。これまたチェンジアップのような変化。クリ アするも拾われ右へ展 開。カイトのクロス。鋭い。

33分にはデンマークのカウン ター。右サイド狙い。前半はこっちしか狙 わないつもりか。

42分、オランダのフォア チェックが効いている。Dfからの零れ球をファンペルシーが右へ切り返し てシュート。

44分、デンマークも負けじと ショートカウンター。ロンメダールが右サ イドをぶち抜く。

ファウルを受けるも 主審はアドバンテージ。ナイスレフェリング。

前半終了。早(笑)

ここまでお互いに中 盤の鬩ぎ合いから素早い攻撃を仕掛ける展開。オランダの前のめりが功を奏するか否か。

デンマークは最終ラ インでのパスがもう一つ不安定。ここを突く展開があれば危ない。

しかしデンマークも ここまではプラン通りであろう。いつも言ってるがボールの支配とゲームの支配は同義ではない。

一点さえ取ればデン マークが完全に支配するゲームになるだろう。

と後半に入ってす ぐ、デヨングからファンペルシーにスルーパス。ソーレンセンが飛び出すも速すぎるファンペルシーに間に合わない。

ファンペルシーのク ロスはアッガーの頭をかすめポウルセンの頭。アッガーの背中を掠めたボールは無情にもゴールへ。

不運としか言い様の ないOwnGoal。これは誰も責められない。

オランダは当然ライ ンを10m近く下げる。無理するはずもないだろう。

引き分けでも十分、 勝てばほぼ確実なのだから、ここは守って当然である。

後はカウンターでお まけがもらえれば、だろう。

51分、狙い通りのようにデン マークの不用意なクリアからファンペル シー。ここはソーレンセンのポジショニングが勝った。

ここにおいてもデン マークはあまり前に出ない。敗戦よりも失点を重ねる事を避けたいのか。

61分にはベントナーを交代。 残り二試合を重視したか。

デンマークは一応攻 撃を仕掛けるが、どこか及び腰のまま。

オランダはエリアを 投入。疲れの見えるデンマークDFを何度も振り切ろうとする。

68分には二枚抜き。

73分にも左をぶち抜きクロ ス。ソーレンセンのパンチ。こぼれてファン ボメルのシュート。ソーレンセンはセーヴ。

75分既に警告をもらったファ ンペルシーが交代。

残り10分を切ってもデンマークは前に出ない。出れないのか足が出ないの か。

81分スナイデルがミドル。デ ンマークDFの手に当たりバーへ。まあここでハンドを取る のはいくらなんでもだ ろう。

Ckからデンマークがカウン ターにかかるもファンデルヴィールが十分に ケア。前に行けない。

85分、トドメ。ファンボメル がワンタッチでスナイデルに流し、エリア へスルーパス。

エリアのシュートは 辛くもポストに跳ね返るがそこにはカイト。

ツキに見放されたと しか言えないデンマークの二失点である。

こうなると更に攻め るオランダ。ほんと質悪いなこのチーム(^^;

87分、左クロスにアフェライ が合わせ、あわやゴールもポウルセン渾身 のオーバーヘッドでクリア。

OwnGoalを帳消しにしてあげたいプ レイである。

実力差が印象ほどに はない、拮抗した両チームの戦いであった。オランダの攻守に積極的な動きはやはりさすがであるし、

プレッシングの正確 さ、美しさはやはり本家本元と認めて良いレベルだった。

負けたとはいえデン マークも堅固に守り、崩されるプレイは少なく、失点は不運としか言い様のないものだった。

カウンターのキレは オランダ相手にでも十分脅威だった。しかし差を分けたものがあるとすれば、

勝つべくして積極果 敢な攻守を見せたか、引き分けでも良しとしてやや、

あくまでも「やや」 だが、消極的に守ったかの差、それだけであろう。

この大会は総じて比 較してみれば積極的に勝ちを狙ったチームに幸運が転がり込む試合が多い。

ちょっとした運がデ ンマークにあれば全く違った結果にもなり得たであろう。

どちらも好きなチー ムであるだけにどちらにも負けて欲しくない好ゲームだった。

それぞれの思惑が鍔 迫り合いの中で絡み合い、そして展開を変容させるという楽しみがこの試合にはあった。

どちらの攻撃も守備 も存分に美しい。

既にこの2チームに突破は決まった(笑)

んでまあこんな記事 も(笑)

http://southafrica2010.yahoo.co.jp/news/ndetail/20100615-00000034-spn_wcup-socc

まあ八つ当たりと言 えば言えなくもないけど、残念ながらわしは全く以て同感。

カメルーンの選手は 「日本が勝ったんじゃなくてカメルーンが負けた」と曰ったがそれも正しい。

カメルーンはできる 筈の事ができず、できる筈のゲームができなかっただけである。

本田の得点までで既 にニポーンの守備は崩壊寸前だった。後はエトーがサイドに流れてボールを受ければなんとでもなっていた。

それをGKのミスで失点し、そのプランが崩壊した時、カメルーンには次の手が なかった。

いや、次の手など打 つ必要もなかった。前半と同じ事を続けるだけでも良かった。

守りきるというコン センサスも戦術もニポーンにないのは残念ながら自明であり、放っておけばスペースを空けていただろう。

プレッシングの権 化・オランダでは先の試合でリードすればプレッシングを緩めた。

インターセプトこそ 虎視眈々と狙っていたが、人数をかけるプレッシングは控えていたのだ。

愚直にプレッシング を繰り返し、しかもワンサイドカットの徹底が甘いニポーンなのだから、

ハーフウエイ付近で ボールを前後させれば自ずとスペースが開けてくるのだ。カメルーンの崩れ方は異常であった。

キープするでもなく 慌てて前線に入れればいくらニポーンでもスペースは空けない。

それを繰り返しパ ワープレイになった時でも、ニポーンのDFは見るも無惨に崩れていた。

前回大会同様のDFライン一枚7人という酷い状況でありながら、

その前でキープを計 らず愚かなロングボールを繰り返すだけだった。

守りも無惨なら攻め も無惨である。あれほど汚い光景がワールドカップで見れるとは。

繰り返して言うが、 本田のシュート自体はポジショニング、トラップ、シュートまで、冷静且つ正確に決めた素晴らしいプレイだった。

しかしその目前のGKのプレイは明らかなミスである。

前回大会のレポで特 記したが、ワンサイドカットの順目、

つまり 「ワンサイドカットをかけられていないコース」へのシュートはほとんどがセーヴされている。

ワンサイドカットの 徹底こそゴールを守る基本中の基本なのである。しかしあの場面、その基本を無視するプレイがあった。

本田からすればご丁 寧に左を空けていただいたのだ。しかもあの至近距離で。そこを決められない方がどうかしている。

あの局面であんな無 謀なプレイをするGKがいる事が、カメルーン自滅の象徴だったのだ。

自滅と崩壊のいずれ が醜いか、それだけを決める大会屈指の汚ゲームだった。

いずれにしろ、これ でニポーンの進化、進歩は確実に歩みを止めた事になるだろう。

次回大会も代表と呼 ばないことになりそうだ。

4.一次リーグ ポルト ガル-コートジボワール戦 から一次リーグの戦略を考える

さて前夜に引き続き 第一クールの目玉カードである。

今回は趣向を変え て、両チームが「一リーグ突破のため」の戦略を如何に練っていたかを検討してみたい。

これもまたワールド カップの楽しみ方、なのである。

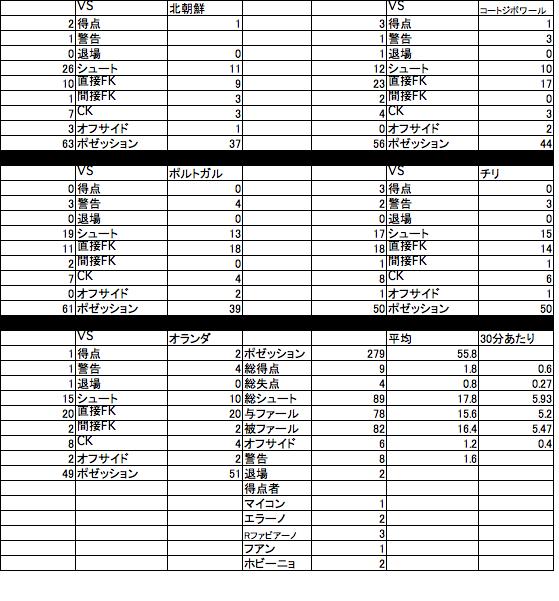

まずグループGはブラジル、ポルトガル、コートジボワール、北朝鮮の四カ国であ り、それぞれの対戦相手は順を追って下表の如くである。

|

ポルトガル |

コートジボワール |

コートジボワール |

ポルトガル |

|

北朝鮮 |

ブラジル |

||

|

ブラジル |

北朝鮮 |

両チームの組み合わ せの差がお判りいただけるだろうか?

絶対考慮しなければ ならないのは、ブラジルといつ当たるか、である。

ブラジルとの戦いは 消耗と疲弊を生み、次の試合に多大な悪影響を残す。

前回大会のクロアチ アの失態は記憶に新しい処であるが、ブラジルと戦った次の試合では

格下であっても取り こぼす危険性、可能性が高いのだ。興味がある人はwikipediaででも調べてみれば良い。

長いので以下ブラジ ル戦後をPB(Post-Brasil)と 略す。

念のため断るが、こ こでは一次リーグを勝ち抜く事のみに主眼を置き、続くトーナメントでの戦いへの影響は考慮しない事とする。

ポルトガルはブラジ ル戦は最終戦であり、Pbでの試合は勝ち上がればトーナメントになる。しかも二試合目に格下 且つPBの北朝鮮と当たる。

コートジボワールは 二試合目でブラジルと当たり、Pbで北朝鮮との最終戦を迎える事になる。

いずれが星勘定をし 易いか、考えるまでもない事がお判りいただけるだろうか。

まず北朝鮮に対して は条件があまりにも異なると言える。

Pbの北朝鮮と戦うか、自らがPBで北朝鮮と戦うかの違いである。

Pbはマイナス条件であるか ら、次のような模式で表すことができよう。

ポルトガルvs(北朝鮮-PB)と、(コートジボワール-PB)vs北朝鮮

なんという不公平だ ろう(笑)

ポルトガルはブラジ ルに足かせを填められた北朝鮮と戦い、コートジボワールはブラジルに足かせを填められて北朝鮮と戦うのだ。

コートジボワールが ポルトガルより優位に立つためには、このような条件下で

北朝鮮戦でポルトガ ルよりも大差をつけて勝たなければならないのだ。

北朝鮮を挟んだポル トガルとコートジボワールの戦いは、明らかにポルトガル有利なのだ。

また、ブラジルとの 対戦も考慮しなければならない。ただし実力、また次の試合への影響も考慮すれば、

双方とも大差で負け なければ可、と考えるだろう。しかしいずれが与し易いか、

を考えればまたもポ ルトガルが有利になってしまうのである。

まず第二戦、ブラジ ルはリーグ突破の為、確実にコートジボワールには勝ちに来る。

そしてほぼ確実にブ ラジルは二勝でポルトガル戦を迎えるであろう。

そうであればブラジ ル自身が無理をする必要性はなく、ポルトガルに対しては引き分けでも十分な戦いをしてくるだろう。

ここでもまた、ポル トガルは有利なのだ。

これらをまとめれ ば、コートジボワールは勝ちに来るブラジルと戦い、

その悪影響をひき ずったまま北朝鮮との最終戦を迎える事になり、

ポルトガルはPBの北朝鮮と戦い、引き分けでも十分なブラジルと戦う事になる可能性 がもっとも高いのだ。

さてこうなると、自 ずとお互いの戦い方が変わってくる。

残り二戦が有利な以 上、ポルトガルは引き分けでも良い。勝ち点が並んでも得失点差で勝てる可能性が高いからだ。

ここは無理をせず引 き分けで良しとし、北朝鮮戦ではむしろ大量点を狙うのである。

逆にコートジボワー ルはポルトガルに勝たなければ優位には立てない。

もちろん負けたらほ ぼ終わりなので負けないことを前提としての戦いになるのだが、

ポルトガル戦で引き 分ければ、ブラジル戦で引き分け以上を狙う消耗戦を余儀なくされ、

その上で北朝鮮戦で ポルトガル以上の点差をつける必要性が出てくるのである。

さて長い長い前フリ だったが(^^;、こういった条件を踏まえればこの試合の展開が理解しやすいだろう。

お互いにセーフティ ファーストでありながら、なんとか点を取ろうと最終ラインのトゥーレ・コロが

前線にまで飛び出し て途中から足が攣ってしまうほど走り回っていたコートジボワールと、

攻撃には極力人数を かけず終始守備に人数を割いていたポルトガルとの違いが。

後半に入り勝たなけ ればならないコートジボワールが先に前のめりになり、スペースが生まれて初めて、

ポルトガルは積極的 に前から当たり、スペースにボールを出してチャンスを作ろうとしたのである。

しかしそれでもポル トガルの守備陣は下がり気味であったため、

中盤にスペースが生 まれそこからの展開でコートジボワールが攻めようとした。

その逆に疲れが出て きたコートジボワール守備陣の足が重くなり、ポルトガルの攻撃が容易になった。

こうして後半はお互 いの攻撃が行き来する展開に変わっていったのである。

フルタイムを終え、 結局引き分けであった。双方とも勝ち点1を得たにもかかわらず、

勝ちに等しい引き分 けと負けに等しい引き分けの勝ち点1なのである。

ポルトガルのゲーム は、ゴールを守りきることだった。

コートジボワールの ゲームは、ゴールを守りきり、且つ敵ゴールを割ることだった。

同じゲームを戦いな がら、目的が微妙に違っているのである。

こんな視点で観れ ば、無得点のドローでも90分間フルに楽しめるのである。

わしにとってはオラ ンダ-デンマーク戦を越える好ゲームであった。

次のクールからも楽 しませてくれそうである。

これまた第一クール の注目カードである。

前回大会無失点のま まドイツを後にしたスイスと、 ユーロで優勝、予選を通じてこの方ほとんど負け知らずのスペイン。

圧倒的なポゼッショ ンが勝るか、スイスの堅固な守備 が勝るか。

ここまでの試合では 攻撃的な姿勢のチームに幸運が転 がり込む傾向にあるが、果たして。

スペインの選手は ボールの扱いが巧い。トラップなど は当然なのだが、ロングパスの正確性が素晴らしい。

多くのチームで頭を 越えていくロングパスを観てきた が、スペインの選手にはそれがない。

皆無と言っても良 い。ちゃんと足下に落ちるようにコ ントロールされている。ボールの特性をしっかりと把握していることが見て取れる。

早めのプレス、圧倒 的なポゼッション。絶妙なパス。 いつスイスの牙城が崩れても不思議はなかった。

だがスイスのDFは堅い。堅すぎる。DF4枚はほとんどセンター バックのように中央を絞り、

MF4枚も緻密なポジション取 り、サイドへのチェックと献身的に走り回 る。それでも中央を切り崩しにかか るスペインだが、

スイスの守備に対峙 してこれほど中央に切り込める チームがあるのだろうか。パスコースの消し方、通されてもパスの先への対応、

正にアルプスの如く 山壁が連なる印象である。しかも 絶妙に手を使う。2002年の戸田よりも巧い。

よく見ると明らかに プッシングなのだが(笑)、これ は言うだけ野暮だろう。

更にGKベナーリオも良い。タイミングのいい飛び出しとコースを切るポジ ショニングは絶妙である。

しかしスペインの シュートが気になる。パスワークは 素晴らしいが、シュートに正確性が無い。

当然Shots on goalも少ない。こ の点が気になる。

あっという間に後半 に入る。

Ckからシャビにボールが渡る もスペインは全員が前に向かい横へのフォ ローがない。前を向きすぎで は・・・などと思っていると。

Gkからのロングボールをヘッ ドで落とし、カシージャスと競り合って零 れてフェルナンデスが押し込む。 プジョル呆然。わし唖然。

当然スペインは取り 返しにかかるが、やや焦りが見ら れるかプレイが不正確になる。

フェルナンド・トー レスとヘスス・ナバスを投入、右 サイドを起点に攻め上がるが得点には至らない。

69分に左サイドのCKをシャビがペナ後方のシャビ・アロンソに低く 流す。

ここでも懸念された シュートの不正確さが出てしまっ た。不正確と言うには酷かも知れないが、バーに嫌われ大きく上に弾かれてしまった。

この後のスイスの戦 術転換については特筆しておきた い。このまま下がって守るのが常套であろうが、

スイスは逆にフォア チェックを厳しくかけ始めた。し かも相手はスペインである。

フォアチェックと 奪ってからのポゼッションでは最高 レベルのチーム相手に、である。

スペインの疲労、そ して焦りを見越したのだろうし、 引き分けでも突破には十分という計算もあるのだろうが。

しかし二位通過では まず間違いなくブラジルと当たる ことになり、勝てるものなら是が非でも勝っておきたい試合なのである。

まだ残り20分である。ここで一度失点しまえばスペインが更に猛然と襲いかかっ てくる危険もある。

そうなってしまえば 失点が膨れ上がる危険性もある。 そこを敢えて前からのチェックにかかるとは。

なんという勇気。な んという自信。なんという機略。

もしかすると、ヒッ ツフェルトは消極的な守備からの 失点と積極的な守備からの失点を秤に掛けたのかも知れない。

いずれの精神的ダ メージが大きいか、と考えれば間違 いなく前者だろう。

そして守り切れれ ば、チームにとっては絶大な自信と なることだろう。

冒頭に書いたわしの 私見によるジンクス、積極的な チームに幸運の女神が微笑む、そんな事までは考えていないだろうが。

いずれにしろ、ここ で前に出るのはさほど大きな賭け ではない、と確かに考えられる。順当、とも言える考え方ではある。

しかし相手はスペイ ンである。

ワールドカップでは まだ優勝してはいないが、それで もスペインである。

結果、スイスは運を も味方につけた。ヘスス・ナバス のミドルが僅かに逸れたのはその象徴的シーンであった。

スイスがスペインを 下した。

スイスは自信と余裕 を得た。

このリーグを一位突 破する可能性は非常に高い。

もちろん、この試合 の疲労がどれほどかにもよるのだ が。

・・・いきなりスペ インとブラジルの潰し合いは観た くないのだが・・・・(^^;

ユーロの轍を踏むド イツ(笑)

初戦頑張って二戦目 で躓くと。

しかし最初から言っ ているように、ここはGroup of Death。

強国が集まったもっ とも厳しいGroupなのである。

何故だかマスゴミは スルーしてGroup Gを死 のリーグにしたいらし いが、北朝鮮は違うだろういくらなんでも。

まあ要するにpost-メキシコな世代の影響で、どうあってもドイツを強国と認めたくない のだろう。バカが。

どう考えても間違い なく、セルビアは強国である。 ガーナも、オーストラリアも、同じく強国である。

試合にかけるちょっ とした匙加減で形勢などひっくり 返ってしまう。

そんなレベルの鬩ぎ 合いなのである。

それを示した試合 だったではないか。

一人欠いたドイツが 守備を整える前に失点してしまっ たのは惜しい処だが、

ここはむしろ、そこ が狙い時と照準を定め、得点を挙 げたセルビアをこそ賞賛すべきだろう。

セルビアは初戦より も積極的な守備だったし、攻撃の 意図も明確であった。

対してドイツは、 ユーロの時もそうだったが、やや焦 りが見え、どう反撃すべきかチームとしての統一感が認められなかった。

セルビアのDFは一様に警告をもらっていたのだから、サイドからもっとドリブルを 仕掛ければ積極的な守備には抑制 がかかるし、

間違って警告レベル の反則を犯してしまえば退場なの である。

まあ、さすがにここ までの嫌らしさは潔くないと考え たのかもしれないが。

ただ、はっきり言っ てあの主審にもやられた感はあ る。

もう一本PKがドイツにあっても不思議はなかったし、警告も出し過ぎである。

わしの目にはセルビ アに傾いたジャッジであったよう に思える。

まあわしの目はドイ ツ贔屓であるから、これは言い過 ぎかもしれないが。

ただし、この日はポ ルディのシュートが外れ過ぎでも あるし、

そのポルディにPKを蹴らせ止められての敗戦はもう、しょうがないだろう。

しかしここでのドイ ツの選択は、あながち間違いでも ないと思う。

トーナメントに入っ てからならさすがに間違った選択 ではあるが、まだリーグ二戦目である。

何故なら、Shots on goalがほとんど無 かったポルディにあそこで蹴ら せなかったら、

それはチームがポル ディを信用していないという事に 他ならず、ポルディのモチベーション、果ては選手生命まで危うくなるだろう。

ミスが目立ったのは 事実であるが、退場で一人選手を 欠き、しかもパートナーとでも言うべきクローゼがいなかったのだ。

その中で奮闘し、 シュートこそは外していたがチャン スメイクはしていたのだ。

従って選手、監督か らの信頼感は維持されているの だ、それを知らしめる為にはポルディが蹴るしか無かったのだと思う。

Pkは運である。入って当然だ が入らないのは運なのである。

敗戦しても取り返し はつく。

ただポルディに運が なかった試合、というだけで片づ けられる。

しかし他の選手が 蹴っていたら、ポルディを潰しかね ない選択なのである。

無論、結果論では間 違いだったのかも知れない。

ガーナ戦の結果如何 によっては愚策と揶揄されるかも 知れない。

しかしワールドカッ プは続く。

ポルディもまだまだ これからの選手である。

わしとしては大英断 であったと賞賛したい。

まずはパラグアイ代 表および国民の皆様にお詫び申し 上げる。

わしの眼に曇りが あった事を認め深く謝罪致します。

あまり中継のない南 米予選とはいえ、チラチラ観ただ けで守備の堅さにだけしか言及してこなかった事を深く反省致します。

さて、パラグアイは 元々、ボールの支配よりもゲーム の支配に重きを置き、

そのために守備をガ チガチに固める傾向があったが、 そこからボールの支配、フィールドの支配、

そしてゴールの支配 もできる強国にのし上がってい た。

フォアチェックで遅 らせる内にMen to manを徹底し、

後は攻めてくるのを 待ち受けるひたすら粘る守備で あったのは過去の話であり、

この試合では後方確 認により人が足りていると判断す れば積極果敢にボールを奪いに前に出た。

従って中盤での鬩ぎ 合いが増え、間延びすることのな いスペクタクルな内容だった。

なにせカウンターの 技術はトップクラスである。

中盤で奪われての ショートカウンターはスロバキアに とって脅威以外のなにものでもない。

それでも完璧に封じ 込められず、チャンスを作り出し た事を賞賛すべきだろう。

それにしてもパラグ アイの守備は素晴らしい。

まさに臨機応変であ る。

献身的なのは昔から 変わらずだが、相手の攻撃に応じ 待つ時は待ち出る時は出る、

その判断に一つの狂 いもなかった、というのは言い過 ぎだろうか。

わしが観た限り、状 況判断は完璧であったように思 う。

中央へのDFラインの絞り込みは相変わらず美しいし、奪ってからの広がりもまた 素晴らしい。

難しいことは知らな くても良い、あの美しさを観ろ、 認めろと。

やはりフットボール は美しいものなのである。

美しさで言えばここ までで最高と言って良い試合であ ろう。

是非ともこの美しさ で勝ち上がって欲しいチームであ る。

豊中在住のバカが南 森町からメールで叩き起こしてく れたので観てしまいました。

まずはわしの眼に曇 りがあったことを認め深くお詫び いたします。

ってもニポーン=メ ガネ君がダメって事を否定するも のではないですけどね。

元来ベスト16に残るぐらいのポテンシャルはあるんですよ、選手だけを見れば。

従って戦える体勢に あるかどうか、その点でニポーン を認めないのは今でも変わりません。

勝てたのは

1.本田をはじめとする選手個 々の力と

2.走り詰めた気力、そしてわ しからすると

3.あり得ないGKのミスがあったから、そして

4.そのミスを取り返す力が相 手になかったから、

5.更に試合順とオランダのお かげ、それだけなのです。

チームとして勝てた のかどうかを問われれば、残念な がらそれは否定せざるを得ないのです。

以下、詳細につい て。

1.

この日の本田はFKも素晴らしかったが、リードしてからの動き、プレイは秀逸だった。

デンマークの守備陣 の裏を突き、且つ嫌がるプレイに 終始していた。

その最たるものは岡 崎へのアシストに繋がる一連のプ レイであろうが、

とかく前のめりにな るデンマーク守備陣のスペースに 入り込んではキープし、

そこから逆を取ろう というプレイが目立った。

ボールを散らすだけ であればパスの行く先で奪えばい いし、ドリブルだけなら潰しにかかれば良いのだが、

デンマークの動きを 計算してその場でもっともイヤな プレイをし続けた。この点は賞賛したい。

守る方からすると恐 怖であり苛立ちであり焦燥であ る。

わしが茸を認めない その答えを出してくれたようなも のだ(笑)。

いずれにしても本田 がこれほどクール且つクレバーな 選手であるとは、

正直見損なっていた としか言い様がない。

また本田だけではな く、あの悪球と呼ぶべきジャブラ ニへの対応も全体的に

デンマークの選手よ り一枚上手だったように思う。

デンマークの選手に はトラップやキックにミスが目 立った。

ボールを扱うテク ニックだけなら日本は昔からハイレ ベルである。

本来であればそれを 活かす動き、戦術が必要になるの だが、

ここまではそのテク ニックだけで優位に立てる状況で あった。

あの扱い難いボール に適応させた技術力、それに費や した時間と努力は賞賛されるべきである。

2.

一点リード後もプレ スを緩めなかったのは戦略的には どうか判らない、

というより明らかに 間違っているのだが(笑)、この 試合の事だけを考えれば正しかったのだろう。

デンマークは明らか に困惑していた。

引き分けで良いチー ムが変わらず人数をかけてプレス してくる様ははっきり言って不気味である。

二点リードしてても 続ける様はほとんどバイオハザー ドである。

杜撰なプレスである ことには変わりないが、デンマー クから冷静さを剥ぎ取り、

焦燥に駆らしめるに は有効だったと言えるだろう。

3.

まずは過去の コラムを 参照されたい。

ゴール前のFKに対する守り方の基本を書いてある。

これを踏まえると、 遠藤のFKによる二点目は明らかに基本を無視した対応であった。

角度を変えたリプレ イを観てわしは驚愕した。

あり得ない壁の作り 方とポジショニングである。

遠藤から向かって右 側のポスト、下手すればゴールが 見える壁である。

しかもソーレンセン は右側、ニポーンから見て左側に ポジションを取っていた。

繰り返すが、あり得 ない。

ソーレンセンが右側 にポジションを取るのであれば、 逆サイドは完全に消さなければならない。

しかしあの壁では消 すというのも烏滸がましい。

一点目のFKが効いており、本田をケアしていたのもあるのだろうが、

遠藤が蹴ることなど 全く眼中になかったのだろうか。 それはいくらなんでもナメ過ぎというものだろう。

(以下追補)

http://southafrica2010.yahoo.co.jp/news/cdetail/201006270001-spnavi

わしの言が私見でな い事をデンマークのメディアが報 じている。

自国のミスをちゃん と批評する目があるのだ。

4.

一点のビハインドで あれば、まだ余裕を持って崩すこ とができたのかもしれないが、

二点目以降のデン マークは酷かった。Dfライン前のスペースも、

サイドのスペースも 全く目に入っていないかのような 体たらくである。

昔からサイドを切り 崩すのが巧いチームであったの に、この試合ではその一端も垣間見えなかった。

パワープレイはしょ うがないにしても真ん中ばかりに 蹴り込むのは愚直に過ぎるだろう。

ポスト役が三人いて も皆が中央で競るだけであれば対 応は難しくない。

それでいてさえ、相 変わらず汚く崩れるニポーン守備 陣だった。

さすがに前回大会よ りはましだったが、二層構造は崩 壊寸前、中央に絞ってサイドがら空き、

なのにしかし、デン マークにその崩れを突く狡猾さは 皆無であった。

デンマークにサイド アタッカーはいなかったのだろう か。

カメルーン同様に酷 い有様であった。それでも一点返 したのをむしろ褒めるべきかも知れない。

それでも取られたニ ポーンを批判すると同様に。

5.

やはりオランダが先 に2-0でデンマークに勝ち、ニポーン戦はとにかく勝てばよい、

という展開になって いたのは大きい。オランダは全く 無理をせず1-0で十分だったのだから。

ここでニポーンは引 き分けでも良い、という条件を加 味してもらえたのだ。

その条件がこの試合 に与えた影響は大きいだろう。

失点したデンマーク に与える動揺と重圧は相当なもの だったろう。

というよりもそんな ものが無ければデンマークの内容 の酷さは説明がつかない。

数多のミス、愚鈍な パワープレイ、どれをとっても酷 すぎる。

本当にヨーロッパ予 選を一位通過した国なのか疑いた くなるほどの出来である。

端的に言えばカメ ルーンに同じく、ニポーンが勝った のではなくデンマークが負けた試合であった。

ニポーンの守備はや はり穴だらけである。人数をかけ ていて尚、穴があるのだ。

ここを狙って突かれ ればどうしようもあるまい。

ここまでの試合で狙 われなかったのは幸運以外の何物 でもない。

まあわしがメガネ君 を唯一評価するのは、強運の持ち 主であるという事だけなのだから、

その点ではもしかす ると当然のことなのかも知れな い。

しかしニポーンにも 良い点があったことは少なからず 認める。

まず第一には高地と いう悪条件にも関わらず頑張って 走り続け、攻め続けたこと。

絶対的弱者であるニ ポーンが勝ち残るには不可欠な事 であっただろう。

そしてこれがデン マークに動揺を与えたことはまず間 違いない。

走り方とその連動性 には相当難があるが、その努力が 報われた事に異論はない。

無論「勝ち進む」た めには無謀であるが。

第二には丁寧且つ正 確なボール扱いであったこと。わ しはスペインの扱いは絶賛したが、

それに近く全員が ジャブラニの扱いに習熟していた。

Fkを直接蹴り込んだのは今大 会ニポーンが初めてと思われるが、

これは端的な事例と して、チーム全体として、おそら く意識的にジャブラニへの対応を行ったのだろう。

この点は賞賛される べきだ。

第三には、結果論で はあるが、奇策としか言い様のな いメンバー構成である。

本田ワントップはな かなか考えつくシステムではな い。と言うよりも常識ではあり得ない。

本田はストライカー でもウインガーでもポストマンで もない。

所謂トップ下に於い てその攻撃力を発揮する選手であ る。

守備をあまりしない 選手だが使わなければ攻撃できな い、だからトップで、という処ではあろうが、

ならば本田が常に前 を向いてボールを持てるようなシ ステム、

戦術を構築すれば良 いのだ。まあさすがに、そこまで メガネ君に求めるのは無理な話だろう。

というよりなぜそこ にフィットするFWを選んでないのだ(笑)?

その昔カズが「俺は9+10+11で30番の仕事をしなければならない」 と語っていたのと同様に

(ちなみにメガネ君 はその当時のコーチ、後に監督で ある)、ただ独りの選手に攻撃を依存する、

いわば監督の無能を さらけ出すシステムである。その 意味では茸を使う構成と全く同じである。

しかしここにおい て、本田の能力、プレイの質は茸と 比較にならない。

無茶苦茶なポジショ ンであってもなんとか攻撃の体を 為せるのだ。

もちろんそこには周 囲の連動も必要になるのだが、

大久保も松井もフレ キシブルな対応ができるプレイ ヤーである事は大きい。

全く以てなっていな いシステムなのだが、本田が自由に動いている分、

結果的には相手守備 からすると守りにくいのだろう。

あくまでも結果論で はあるが、この点が有効であったことは否定しない。

わしは一応、茸を先 発させないことを決めたメガネ君は評価したい。

先ほどの唯一は訂正 し、この点にも双手を上げて賛同 しているのだが、

実際には依存先を変 えただけのAddict hoppingに他ならない のだ。

人を変えただけで サッカーがフットボールになるものではない。

約一名バカなヤツが わしに向かって「なん でもええから勝ちは勝ち」等とほざきやがったが、

その結果がどうなる か少しは考えてモノを言ってもらいたいものである。

脳味噌が筋肉ででき ているヤツに向かって考えろと言うのも無理な話ではあるが。

いずれにしろ正しい 評価などこのダイ ヒョーに関してはもうできないだろう。

この国で真っ当な フットボールを観ることはもう叶わないかも知れない。

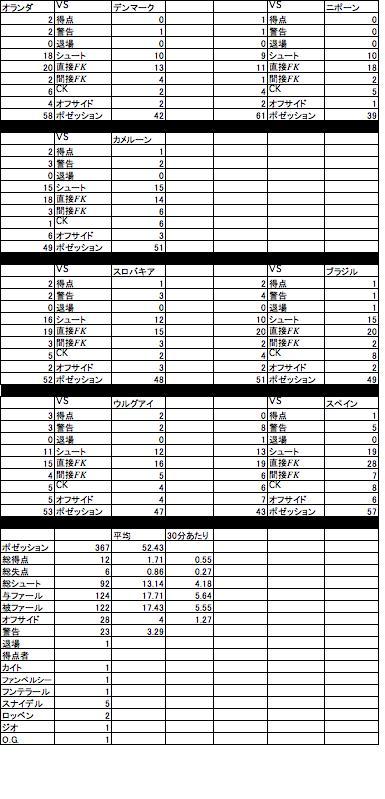

9.一次リーグ総括と今後の展 望 まずは各グループに関して。

GroupA:

予想が非常に難しい リーグだった。というよりフランスのあの体たらくは予想を遥かに越えていた (笑)

メキシコと、フラン ス、ウルグアイのいずれかが抜けるであろうと踏んでおり正解だったが、

結果ウルグアイが一 抜けであった。

昔はダーティ且つ守 備的なイメージのチームであったが、今回は比較的クリーンで攻撃的である。

わしはウルグアイは 嫌いなチームではないので頑張ってもらいたい。

GroupB:

原点回帰な(笑)ア ルゼンチンと韓国が勝ち上がった。 韓国はギリシャを下したのが大きい。

最初の試合でまず勝 ちを狙った戦略が功を奏した結果だ。

アルゼンチンは昔な がらの戦い方が有効であり、 ここに敵はいなかったような印象である。

ほぼ予想通りであ る。

GroupC:

ここは実力通りの結 果と言っていいだろう。 予想通りアメリカ一抜けだった。

GroupD:

最下位が勝ち点3でドイツを下したセルビアという予想通りの死のリー グだった。

ゴミさんはGroupGを死のリーグにしたいらしいが、それは北朝鮮だけが惨殺されたとい う意味だろう。

ここも予想通りドイ ツが抜けてきた。

GroupE:

ここは唯一予想を大 きく外した。 カメルーンとデンマークがあそこまで崩れるチームであるとは全く予想できなかった。

デンマークはオラン ダ戦に0-2で負けたのが全て。 あれで戦略が狂っていったのだろう。

GroupF:

イタリア(泣

まあ今回のイタリア は攻撃にさほど観るものがなかったのでこの程度で良かろう。

パラグアイの一抜け は嬉しい。

GroupG:

まあ順当な結果と言 えるだろう。 ブラジルは相当に安定感をもってここまで来た。

GroupH:

スイスの健闘が光っ たが、スペイン戦で頑張り過ぎたか?(笑) あの試合のスイスは素晴らしかった。

そんなスイスが消え てしまうのはいかにも惜しい。

韓国やニポーンに代 表されるように、とにかく頑張って走ったチームが勝ち上がってきた印象である。

この点では前回の ユーロと同様な結果と言って良いだろう。

しかも高地での試合 が多いのは負担だが、気温的には低く消耗も少ないので

フルタイム走りきる 事ができ、その結果崩れる事も少ないのだろう。

また比較的攻撃的な チームが勝ち上がってきた印象が強い。

イタリアやフランス が消えたのはその象徴とも言える。

ニポーン、韓国、ア ルゼンチンを除き他はゾーンディフェンスを基調とした守備戦術を採用している。

3-5-2全盛の90年イタリア大会のように、確立された守備戦術 のブー ムの大会なのだ。

このような場合、失 点が少なくなり、今回など90年より少ないと言われているぐらいだ。

イタリア大会ではア ルゼンチンが守りに守って決勝まで勝ち上がったが、 本大会ではどうなるのだろうか。

印象としては守りき るチームが残っていないように見えるのだが(笑)

そして休む事無く明 日からトーナメントである。 わしの躰は保つのであろうか。

いきなり5分に韓国のFK。ポスト直撃。韓国としてはこういう のを決めておき たい処である。

7分大きく左のスペースへ。 流れるフォルラン。フォル ランのクロスはゴールエリア前方をかすめ

逆サイド、三歩下 がってどフリーになった スアレスへ。角度がないのも関係無し。

この辺りの狡猾とも いえる上手さは流石に ウルグアイである。

人がいない所を続け て使っての得点であ る。

あれをGKが触りに行くのはリスクが高い。絶品アシストであ る。

こうなると韓国も攻 めるしかないのだが、 ウルグアイのカウンターは昔から定評がある。

12分には韓国のCKから一気に韓国ゴール前へ。

韓国にとってはイヤ な雰囲気である。

ウルグアイの守備は 堅い。

DfラインとMFの距離感と連動性は美しい。

21分にはロングボールをGKがキャッチするが、その際にもDF4枚が丁寧な フォロー。

細かい処まで詰めて いるのが判る。

23分にはウルグアイのカウン ター。厳しいと踏んだか緩 めて流して戻して逆サイドへ。

状況判断は的確であ る。

24分には韓国が巧みなパス交 換から抜け出すも少し迷っ たか。

詰められて結局ファ ウルでウルグアイボー ル。

こういう場合には思 い切る以外になかろう が・・・。

というのも、ウルグ アイの巧さを考える と、迷ってる暇はないのである。

そしてそのままどん 詰まりになる危険性が 高いのである。

なんとか打開するた めには、迷ってはいら れないのだ。

膠着すればする程ウ ルグアイの思う壷であ る。

上を目指すウルグア イは楽をするために韓 国を嵌めにくる。

既にDFは4、5枚 を中央に絞ってきている。

不用意なパスミスは カウンターである。

31分パクチュヨンのミドル。 パスの出先がなければこれ しかないのだ。

パクチソンがサイド で起点になるのだが、 もう一つ崩せない。

というよりウルグア イが崩れない。

中央に絞ってサイド に振られても動揺しな い。

中盤からのフォロー も十分。

クロスと判っていれ ば対応は容易なのであ る。

37分には左サイドを抉られる が中央への絞り込みは速 い。

それでも際どいクロ スを入れたのは韓国を 褒めるべきだろう。

39分ハーフウエイ付近で競れ ば取れるかもなプレイを無 視するウルグアイ(笑)

ちゃんと守っていれ ば世界的FWの骨を折るような無謀なプレイは不要なのだ。

43分にはまたもウルグアイカ ウンター。狙いはひと つ。ってか、ハンド?(笑)

44分、韓国FK。これを決めれば、いやシュートチャンスにで もなれ ば展開を変えられるのだが壁。

せめてシュートまで 持ち込みたい。

前半終了。

この状況を韓国は打 開できるのか。

ウルグアイは相当余 力を持っている。

後半に入り韓国は前 のめり。リスクを侵し てもこういう展開しかないだろう。

49分には左サイドからクロ ス。ニアに二枚。一枚目はス ルー。

しかしウルグアイDFも見逃さず詰める。堅い。

52分にはFK。わざとだろそのファウル。

しかもイエローには ならない程度に加減し て。

FkはGKがさわりCKへ。

6~7枚でゴールを塞ぐウルグア イ。

54分、韓国のチャンス。体を 入れて遅らせて、

逆サイドに流されて もきっちりコースを塞 ぎにかかるウルグアイ。

ほんと巧いよな、こ の辺。

56分、韓国がまた攻める。

ウルグアイのDFは三枚。

遅らせる内に戻るサ イド。だがその間にMFが中央に入る。

それを見て瞬時に前 に張る動き。綺麗だ。

57分には韓国右サイドからク ロス、中央でパクチソンが ヘッド。しかしGK余裕。

あの手のシュートはGKの見せ場なんだな。

65分を過ぎてウルグアイが攻 撃に人数をかけ始める。

スイス同様の戦術 か。

67分、Fkがこぼれた所にイチョンヨン。決まる。ムスレ ラの出 方はやや中途半端か。

勝負強さと言うか、 しぶといというか。

さすがと言わざるを 得ない。

さてこうなるとウル グアイのゲームプラン は崩れた事になる。

どう出てくるか。

69分ハーフウエイ過ぎた所か らFK。

Gkが直接抑える。

72分、ウルグアイCK。

クリアボールをロン グフィード、スアレス には合わない。

74分、右サイドから流した ボールにフォルラン。Gk正面。

ここにきてウルグア イが人をかけて攻めて きた。

韓国がこれを凌ぎ、 カウンターを決められ るか。

79分、ウルグアイCK。

二度目のCK。クリアはペナルティエリアぎりぎり。

ヘディングで拾われ スアレスへ。よく見て いる。

ここでスアレスの スーパーゴール。

大きく曲がるシュー トはGKの守備範囲をあざ笑いポストからゴールへ。

82分、焦ったかチョヨンヒョ ン警告。

Fkの前にスアレス交代。

Fkは浮く。

ウルグアイは更に固 める。Dfラインに5〜6枚、当然前で当たる二枚もいる。

86分スル―パスにイドゥングが反応。

Gkに当たりゴールに向かうが 辺りにいるのはウルグアイ の選手ばかり。

これではいかんぞ韓 国。詰めの甘さは結果 に現れる。

でもあんだけ攻めて 凌がれたら疲れるよ な。これはもうしょうがないか。

そのまま終了。

終わってみればウル グアイの完勝である。

早い時間に点を取 り、後はのらりくらりか わして休んで

失点しても直ぐ取り 返してそのまま終了。

先行逃げ切りという 最高の結果ではないに しろ、

さほど苦しむ時間は なかった。

戦略的には全く問題 のないレベルの内容で あったと言えよう。

しかし韓国も諦めず に追いつく処はさすが である。

早々に失点してしま い、ウルグアイがさほ ど攻めなかったため

韓国の守備の評価は あまりできなかった が、

攻撃に関し、とにか くゴールに向かおうと 言う姿勢は素晴らしいと思う。

まがりなりにもウル グアイから得点したの だ。

しかしビハインドの 時間が長過ぎて疲れた のか、

再度リードされてか ら脅威は与えられな かった。

やはり90分の使い方の巧拙に加え、一次リーグの戦い方の影響 もあるのだろう。

韓国にしてみれば全 て同格以上であり、頑 張らなければ勝ち抜けない。

そうするとトーナメ ントでは残る力は少な くなるのである。

やはりアジアと世界 の差は相当に広いまま なのである。

いくらなんでもわし がイングランドが嫌い でもこれは勿体ない組み合わせ。

せ めてベスト8だろ(笑)

ど

うもクッキング パパカペッロも

好きではないのだが、リアリストだけにちょっと読み難い。

3分、ルー ニーが抜け出すもオフサイド。

Fkからシュバ →エジルと渡りシュートまで。

ドイツも人数をかけ ず固い攻め。

7分、ラーム からエジルにスルー、クロスを上げるもイングラ ンドは中央に5枚。

だからカペッロは (笑)

ここまでの展開はド イツのポゼッションに イングランドのカウンター。

この大会の傾向、攻 撃的なチームが勝つ、 がそのままになって欲しい個人的には(笑)。

10分、カウン ターからポルディが強引にミドルも当然DF。

ドイツはライン高 め。この戦術は継続して いる。

思えば今の形のゾー ンディフェンス隆盛は 前回大会のドイツから始まったように思う。

もちろん出始めはイ タリアなのだが。

前回のワンサイド カットの徹底に引き続 き、ドイツが先陣を切っているのだ。

18分、イング ランドのFK。壁。

19分ノイアー のロングフィードにそのままクローゼ。ゴール。

やはり自分のスペー スを作るポジションの フェイントは巧い。

Gkとしては出 難いが・・・ここはクローゼが上手だったという ことだ。

ちょこっと右に開い て空けて。

ここを評価できない 限り日本に未来はない な。

25分、イング ランドのミドルもドイツDFは身をよけ てGKに任せる。

この辺りの信頼関係 は相変わらず。

昨 夜のVTRを観るかの 様にドイツはペースを落とす。

でもラインは高めを キープ。

ウルグアイは追いつ かれたがドイツはさ て。

27分イングラ ンドが攻め込むもドイツの守備はかっちり固ま る。

ミュラーも当然献身 的。

持たされているイン グランド。完全にドイ ツが嵌め始めた。

早めに返さないとイ ングランドは辛い。

30分、ドイツ がワンツーからスルーパス。

ほんと、集団で崩す の巧いわ。

やだろうなあ、テク ニックでは勝てるのに 集団でやられるて。

32分、エジル からクローゼ、ワンタッチで浮き球を裏へ。

ミュラーがまたワン タッチで左に流してポ ルディ。角度ないけど簡単に決めてしまう。

難しい事なぞ何もし てないのに崩壊させら れるイングランド。

34分、イング ランド右サイドからのクロス。

ランパードが合わせ たがノイアー、ラーム でクリア。

イングランドは頑張 らないと。

36分、ショー トコーナーからジェラードのクロスにアップソン に合わせヘディングが決まる。

うん。こうでないと (笑)

直後にはミドルで バー。バウンドし て・・・・あれ?ノーゴール?

リプレイ観たら完璧 に入ってる。

しかしあのポジショ ンで副審は判定できな いだろう。

ドイツの高いライン がジャッジミスを誘っ たな。

ポゼッションはイン グランドだが・・・な んだか余裕の守りドイツ。

そのまま前半終了。 ミック・ジャガーがい る。

後半。

やはりポゼッション はイングランド。

嵌められるか否か。

48分、ジェ ラードが持ち込みシュート。

ド イツのDFは左サイド をきっちり消す。

この辺の徹底は相変 わらず。

それにしてもドイツ の選手は周りの選手、 スペースを使うのが巧い。

自分で抑えるに厳し いボールはスペースか 他の選手に流す。周りをちゃんと確認しているのだ。

51分、ラン パードのFKはバー。

やっぱし無回転。

イングランドは効果 的にミドルを狙ってく る。

身を以てこのボール への対応が動揺を誘う 事を知っているのだ。

60分を過ぎて ボールの動きが激しくなる。

なんとか追いつきた いイングランド。

しかしドイツも守り 一辺倒はそろそろ止め るようだ。

攻撃で圧力をかける のだろう。

65分、フリー ドリヒのファウル。

なんとかカード無 し。

そこからドイツカウ ンター。

シュバが右サイドに 流してミュラー。

無回転左がけ。

ジェームズはもうこ のボールにトラウマだ らけだろう。

68分、すぐに 攻めるドイツ。

ミュラーは二匹目の ドジョウを狙うシュー トも当たり損ね。

69分、イング ランド右サイドのスローインを奪ってカウン ター。

左サイドを駆け上が るエジル。いいパス だ。

切り込んで股抜きで 右へ流す。

ミュラー余裕のゴー ル。

クローゼとミュラー は交代。

ここでマリオゴメス に決めておいて欲しい ところだろう。

完全にドイツのプラ ンは次の試合へ。

凹むイングランドサ ポーター(^^;

いや気持ちは解る が。

75分を過 ぎて高い位置でのキープに走るドイツ。

逆にイングランドは 前に出れない。

練習が始まった。

蒼ざめるテリー。

80分、イングランドにチャン スもやはりワンサイドは切るドイツ。

読み切ったノイア― がセーヴ。

嘲笑うようなキープ を続けるドイツ。

嵌まり込むイングラ ンド。

85分を過ぎた頃にはキープす ら危うい状況である。

なんとかCKを得るも落ち着いた対応のドイツ。

ランパードがミドル を狙うもノイアーは シュートを読んで落ち着いた対応。

イングランドがサイ ドに張るもクロスしか 無いワンサイドカット。

ノイアーは冷静に キャッチ。

一旦優位に立つとド イツは強い。

それは相変わらずで ある。

終了。

イングランドとして はあのミスジャッジが 悔やまれる処だが、

その後の展開はドイ ツの思うがままであ り、力の差は否定できないだろう。

ま、どうせゴミは判 定にかこつけてうだう だ言うのだろうが、

メ○ラには見えない からもうどうでもいい や。

全体を眺めてみれ ば、Dfラインの整合性やパスワーク、

そして何よりゲーム のコントロール、どこ をとっても、

残念ながらドイツの 方が上であった。

それにしても、やは り今大会では積極的な チームに運が転がり込むようだ。

このまま攻撃的な チームのみが勝ち上がっ て行けばわしは楽しい(笑)。

さて。はっきり言っ て観たくなかった試合 である。

チラベルでパラグア イの面白さに目覚めて 以後、大好きなチームであるパラグアイと、

グダグダながら頑 張ってきたニポーンとの 試合である。

どちらが勝つにして も気分的に優れない。

の

で寝過ごすつもりだった処を親切なアンドロイド女性に叩き起こされてしまえば

目も冴えてしまい、 結局観る羽目になって しまった。

結局、ニポーンに足 らないものは世界レベ ルでの真剣勝負の場と、

監督(=戦術構築) の能力なのだと実感せ ざるを得ない。

カメルーン戦で露呈 した守備ラインの乱れ は相当に改善されており、

長短のパスを使い分 けるパラグアイにもか なりの対応を見せた。

縦方向のポジショニ ングにはさほどの問題 は無い。

横方向には首を傾げ る場面は多いのだが。

これら改善は、短期 間での成長と呼ぶもの ではない。

元々在って然るべき ポテンシャルなのだ。

自然と身に付いたレ ベルなのである。

それに併せて、頑 張って走れば多少のポジ ショニング、カバーリングの拙さを補う事はできる。

こ の4試合、そのために走り続け た、ただそれだけなのである。

選手の頑張りは認め る。わしの予想以上に 頑張った事は認める。そして賞賛もする。

しかしそれだけでは 勝ち上がれない事を証 明した試合ではなかったか。

パラグアイとニポー ンの差はすなわち、選 手個々の能力差ではなく、

戦略と戦術の差その ものではないか。

パラグアイは前半、 プレッシングを含め積 極的な攻守であったが、

以外にニポーンの守 りは意外に固いと判断 し、

〜 事実4-3で守っていた状況であっ た〜

且つカウンターも普 通にできるチームであ ると判断したのだろう、

後半にはインターセ プトを除き積極的な守 備はなくなり、

また攻撃に於いても 人をかける事は少なく なった。

延長に入ると更に固 くなった。

Pk戦の強さは言うまでもなく パラグアイはトップクラスであ る。

わしはドイツ、アル ゼンチン、パラグアイ が世界の三強であると思っている。

従って、Pkになっても勝つ自信があ り、むしろパラグアイとしては思う 壷なのだ。

要するに、パラグア イとしては

1.最初はかまして得点すれば 良し

2.人かけたらやばそうだから ちょっと守りも固めとこう

3.しんどいからPKにしとこう

と、 戦略/戦術を徹底しただけの試合 であり、

ゲームの支配は完全 にパラグアイのもの だったのだ。

パラグアイはボール の支配とゲームの支配 は全くの別物である事を熟知している。

ボールとゲームの双 方を支配できれば最高 だが、

ボールの支配が無理 ならゲームの支配に切 り替えのできるチームなのである。

従ってニポーンが ゲームを支配するために は、得点を挙げる以外に無かったのだ。

そしてそれを打破で きる戦術など、選手交 代しかなかったのだ。

攻撃にかける人数、 選択すべき攻撃パター ン、

プレッシングを始め るポイント、最終ライ ン、そういったものに意識的な変化は見受けられない。

なんという無策。

要するにニポーンは 積極的にプレッシング をかけ、

そこからショートカ ウンターを狙うだけな のであり、

それがカウンターの 手練手管を腐る程持っ ているパラグアイに通用する筈などなかったのだ。

敢えて残酷な表現を すれば、ただ選手が皆 で頑張っただけの試合である。

ただ、死力を尽くし た、ただそれだけなの である。

いくらダイヒョー呼 ばわりしていても同胞である。

頑張っている選手に は胸を打たれるし、応援する気持ちも当然ある。

解説の金田さんの広 島訛りへの同調もあって(笑)、

熱くなる場面など何 度でもあった。

Pkを外してしまった駒野の苦 悩も解る。

しかしわしは常に言 うし、今回も豊中在住 の筋肉バカに激しく反論するが、

誰が外したとか誰が 止めたとか、全く意味 のない話なのである。

そんな処で語るのは 白痴の視座でしかな い。

まあそんな白痴はお ねいちゃんとわしを間 違え

「love」と最後に書いたメールを 送ってきたのであるが。 ほんまもんの白痴か

Pk戦はほぼ運である。

それを運で済まさな いために徹底している のが前記の三ヶ国なのである。

パラグアイなどは最 も徹底している部類だ ろう。

勝てば実力、負けれ ば運。

そんな開き直りとも 言うべき自信がみな ぎっていた。

そしてそれはゲーム プランに裏打ちされた 自信でもあるのだ。

語るべくは結果論で はなく、試合の内容で ある。

そしてその点では、 全くの完敗である。

相手のゲームプランを一時 でも覆せなかったという点ではウルグアイ-韓国戦の韓国にも劣る。

更に言えば、内容を 与えるのは監督の仕事 である。

監督を選ぶ協会の仕 事でもある。

そして今回も、そう いった人々の仕事は全 く内容を持ち得なかったとしか言い様が無いのである。

まあ前回より選手は 頑張れたし、運もあっ たなあ、という程度である。

「惜しかった」これ を選手が語るのは解 る。

しかしこれは選手だ けが持ちうる特権であ り、

他の誰も言いうる言 葉ではない。

気持ちで戦えるのは とっくに経験した事実 である。

気持ちだけで一次 リーグは突破できるので ある。

そ んなものは8年も前に証明されているの だ。

更にその上を目指す のか否か。

そのための手段と努 力があるのか否か。

わしが決める代表の 条件はこれである。

そう考えると、残念 ではあるし、選手には 申し訳ないのだが、

今回もダイヒョーで あったなと言わざるを 得ない。

この結果を以て監督 継続とか言い出さない 事を切に祈る。

引き続き書き続けよ う(笑)

リアルタイムレポで ある。

やめてよこの潰し合 いなのであるが、心情 的にはやはりスペインびいきのわしである。

ポゼッションフット ボールなスペインであ るが、あまり前から奪おうとしない。

まだまだ1回戦である。

余力を残す事も考え ながら戦わなければな らないのである。

10分までポゼッションはスペ インが上だが、

ポルトガルは割と中 央に放り込んできて チャンスメイクを図る。

12分、スペインのCK。ショートに近くニアに入れてシュート。越え る。

やはりスペインはポ ジショニングが素晴ら しい。

もちろんボールの扱 いも丁寧で正確。

その上で疎通の取れ たパスが行き来するの だからポゼッションも道理である。

16分、左からFK、クリスチアーノ・ロナウドが直に狙う。

変な軌道だがカシー ジャスの正面。

18分、パスを織り交ぜてセル ヒオ・ラモスからフェルナンド・トーレス へスルー、

クロスを上げるも合 わない。

20分、スペインの守備の乱れ を突きポルトガルのミドル。

カシージャスがはじ く。

後方へ。危うく弾き 出すカシージャス。

ちょっと焦ったか。

これでスペインは慎 重になるだろう。

24分、スペインのFKから狭い場所でのパス交換、スルーパス。

ちょっと噛み合わな い。これが続くと嫌だ ろう。

26分また左からFK。

正面なのに弾かざる を得ないカシージャ ス。

スローで観るとえげ つない変化。

触っただけでもエラ い(笑)

スペインはキープし てチャンスメイクする のだがもう一つゴールに寄らない。

ポルトガルが中央を 固めているのもある が、正確性に欠ける印象である。

38分、前線に人をかけ始めた ポルトガルがインターセプトから左に開き クロス。

ウーゴ・アウメイダ はヘディングを外す。

41分、スペインCKをキープしたポルトガルのカウンター。

シマゥンより先に飛 び出して触るカシー ジャス。

スペインはキープし てるのだがなんとなく 崩しようが無い雰囲気。

ゲームの支配は五分 五分と言った処だろ う。

あっという間に前半 終了である。

膠着状態なのも楽し いが、これで延長に なったらさすがに仕事に差し障りが出ると

不安が湧き出てくる4時過ぎである。

ポルトガルはボール のキープはほぼ諦めた ような雰囲気を醸し出しつつ、

スイッチが入ると人 数をかけて攻め上がろ うとする。

これが効果的でスペ インは躊躇したような 攻撃に成り下がっている。

しかしとかくポルト ガルの守備がいい。

ラインの作り方も、 密集の仕方もバランス が取れていて的確である。

スペインはこれを崩 せるかどうか。

はたまたポルトガル のカウンター、セット プレイが決まるのか。

後半もやはりスペイ ンキープ。

ま、当然ではある。

48分イニエスタからスルーを 狙うもフェルナンド・トーレスとは合わ ず。

それにしてもスペイ ンのスプレッドは巧 い。

中央で動いてコース を空けて、そこに走り 込むサイドの選手にかっちり合わせる。

けどそこから展開さ せないポルトガル。

50分には右へスプレッド、セ ルヒオ・ラモスがクロスも合わず。

51分、カウンターからウー ゴ・アウメイダが左に抜け、クロスに触るプ ジョル。

これがあわやオウ ン・ゴール。

ゴールチャンスはむ しろポルトガルに多 い。

53分、ビジャからの戻しをイ ニエスタがシュート。Dfにあたる。

56分、ポルトガルが右からク ロス、カシージャス弾いて今度は左から。

なんとかクリア。

その直後にはスペイ ンの攻撃。

双方とも攻撃にか かってきたか。

面白いじゃないか眠 いのに(笑)

57分、同時に交代。

ウーゴ・アウメイダ からダニ、フェルナン ド・トーレスからジョレンテへ。

フェルナンド・トー レスの調子が上がらな いのが気にかかる。

60分、右サイドセルヒオ・ラ モスからジョレンテへ。

ダイビングヘッドも エドゥアウド。

直後にはビジャのミ ドル。右へ逸れる。

スペインのパスのス ピードが上がる。

攻勢に出る。

中央でのパス交換か ら左サイドに開くビ ジャへ。

フリーに気づいたシ マゥンが必死に戻るが 間に合わない。

ビジャのシュート。 エドゥアウドが弾くも ビジャの正面。ゴール。

均衡が破れた。

胸元がセクシーな ジョレンテ。

そこまで引っ張っ ちゃダメでしょヒカウド カルバーリョ。

これは極端にして も、ポルトガルのラフプ レイが続く。

紙もらわないでね。 楽しくなくなるから。

69分、スペインはハーフウエ イでボールを奪って駆け上がり右サイドへ スプレッド。

巧いんだだから。

セルヒオ・ラモス切 り返してシュート。

サイドバックの選手 のプレイかこれ(笑)

辛くもエドゥアウド がセーヴ。

ポルトガルはリエジ ソンとペドロ・メンデ スを投入。

攻めるしか無いポル トガル。

スペインはロング フィードをひたすらジョ レンテへ。強い。

そこから作って左へ ビジャ。ミドル。弾 く。更にビジャ。クロスはクリア。

しかしこのスペイン のリズムは捕え難い。

スローかと思えば一 気に加速するし、そう かと思えばDFラインまでとことん下げるし。

ポルトガルも出るに 出れなくなる。

スペインが下がり目 になってカプテビラも 上がらなくなり、

ポルトガルに決め手 がなくなってきた。

87分ビジャからペドロへ。

直後にポルトガル。 ロングボールを中央へ 振ったらフリー。ブロックされる。

88分。ヒカウド・コスタがカ プテビラと接触。コスタ退 場。

91分ポルトガルの攻撃。1-0でこの守備の薄さはまずいぞスペイン。

右にスプレッドもカ プテビラのカット。

92分にポルトガルが詰め寄る も弾き返される。

終了。

やはりポルトガルは ボールを支配できない 以上、ゴールを割るしかなかった。

チャンス自体は互角 だったが、最後の詰め 手を欠いた印象だ。

クリスチアーノ・ロ ナウドを活かしきれて ない、というのが端的な表現だろうか。

それに引き換えスペ インのチャンスメイク は8人ぐらいで行っている。

そうなるとどうして もスペースが生じ、そ こを利用されてしまうのだ。

残る問題はフェルナ ンド・トーレスであろ う。

彼が復調すれば決勝 も見えてくると思うの だが。

しかしこれでスペイ ンとパラグアイか。

なんかやだなあ、わ しとしては(笑)

14.わしに向かってlove mailを送ってくれたバカな友人のためのPK講座

ニポーン-パラグアイ戦におけるPK戦の後、某友人よりメール があった。

「人 選ミスか キーパーの差が出たのか」 などと。

どうやらPKでの敗戦(公式記録上は引き分けである、念のため)の責が

駒野、もしくは駒野 に蹴らせたベンチワーク、更にはGKの能力差にあるという意図らしい。

夜中に酔っぱらい相 手に講釈たれるほどわしは人間が できてないので

「バカ」と返すに留 めたが、その友人はその後同内容 のメールをもう一度わしに送り、

最後には「love」と告げてくれていた。

そこまで愛してくれ ている者に「バカ」としか返答し ないのも不義理であろう。

どれだけ「バカ」か きっちり教えるのが道理であり義 理というものだ。

そこで今回はトーナ メントのブレイクを使ってあの試 合のPK戦を検証してみたい。

そうすればわしが友 人を「バカ」呼ばわりする必然性 が理解されるだろう。

わしなりの愛情表現 だ、しかと受け止めよ>Jose

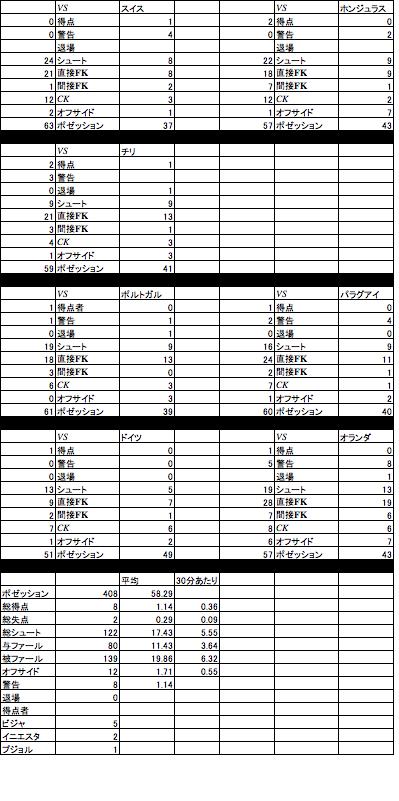

まずはそれぞれのPKを一覧にしてみる。

【パラグアイ】

|

|

|

キッカー |

コース |

速度 |

GKの飛んだ 方向 |

|

1 |

○ |

E.バレト |

左下 |

速 |

同方向 |

|

2 |

○ |

バリオス |

右下 |

速 |

同方向 |

|

3 |

○ |

リベロス |

右下 |

遅 |

逆方向 |

|

4 |

○ |

バルデス |

右上 |

速 |

逆方向 |

|

5 |

○ |

カルドーソ |

左 |

遅 |

逆方向 |

【日本】

|

|

|

キッカー |

コース |

速度 |

GKの飛んだ 方向 |

|

1 |

○ |

遠藤 |

右上 |

遅 |

逆方向 |

|

2 |

○ |

長谷部 |

左上 |

速 |

同方向 |

|

3 |

× |

駒野 |

左上 |

速 |

同方向 |

|

4 |

○ |

本田 |

中央(右) |

遅 |

逆方向 |

|

5 |

|

|

|

|

|

まず結果から考えれ ば、パラグアイは全員決めてい る。

この全員決めたとい う結果が。果たして偶然の産物か 否か。

わしはそこを論点と しているのである。

まず大前提として、 緊密日程のトーナメントにおい て、

後半から攻撃の手を 休めたとしても、延長を含め120分を走りきった上で

丁半博打、五分五分 の偶然に勝負を委ねる、そんな馬 鹿げた判断があり得るのであろうか。

しかもパラグアイは これを常套手段としている。

パラグアイはいつも 偶然のPKに命運を賭けてきたのか。

まあどこかの筋肉バ カならそういう戦い方をするのか もしれないが、

普通に考えればそん な筈がないとしか言い様がないだ ろう。

そんな代表も指導者 も支持されるはずがないだろう。

大体走るのは選手で ある。力を抜いて120分走るのと、

頑張って90分走るのとでどちらを選ぶが賢明か、考えるまでもあるまい。

「お前ら頑張って120分守れ。後は運じゃ」

こんな事を言われて 頑張れるのは余程のランナーズハ イかバカかいずれかであろう。

しかもそれが代々の 代表であるなどと。

考えるまでもない。 ここはむしろ逆である。

そこに勝利の可能性 を高く見いだせるからこそ、120分走るという負荷にも耐えうるのではないか。

Pkで勝つ自信、少なくとも外 さない自信があるからこそ、120分を走り続けて尚、Pk戦 に持ち込むのだ。

おそらくは圧倒的な 戦力差を有するブラジルやアルゼ ンチンに対抗するために身につけた

戦略と戦術ではあろ うが、「Pkで勝てる」という自信が無ければあり得ない戦術であろう。

ではどうやって確実 に5人が決めるのか。

ここでシュートの速 度とGKの飛んだ方向をよく見て欲しい。

パラグアイの1、2番目は、Gkに 読まれたとしても取れないコース、スピードで蹴り込んでいるので ある。

双方とも川島は読ん でおり、2番目では金田さんが声を挙げる程惜しいタイミングではあったが、

実際のところあの高 さでは垂直落下の時間も必要とな り、そうそう止められるものではない。

しかも1番目は左、2番目は右とコースを変えて いる。

3番目ではGKの動きと逆に遅いシュー トを蹴り込み、

4番目では同じく逆に速く高 いシュート。しかも運良く方向が同じでも 止めづらいコースである。

最後に5番目では完全にGKが動いてからのシュート である。

これはGKの心理をとことんまでイヤラシく突いた攻め方であると思う。

最初の二人があの コース、スピードで蹴り込めば、Gkとしては兎に角早めに動くしか無くなる。

早めに動かなければ 絶対に取れないコースなのであ る。

そして3番手ではGKが動くのを見計らって逆 方向へ。

これで少しの動揺も 無いGKはほとんどいないだろう。

相手に関わらず飛ぶ 方向を決めているGKは別だが、

読みで対応するも の、蹴った後のコースを見て反応す るものはほぼ手詰まりになっているのである。

読んでも止められな いコースであれば遅れれば当然止 められない。

早く動いて止める事 ができても、必ずクレームの対象 となるし(蹴ってから動くのがルールである)、

下手すれば本当にや り直しを命じられる。

そして早く動けば逆 を突かれる。

わしが川島なら三番 手の段階で半泣きである。

右に飛んでも取れず 左に飛んでも取れず、急いで飛ん だら逆を突かれ、

どうするべきか既に 五里霧中であろう。

更に4番手は、高いコースに向かって飛ぶGKはいないの で、

コースが合っていて さえまず取れないシュート。

あのコースを止める には超人的な筋力を持つGKか、

蹴られるまでじっと 待つGKしかいないが、後者であれば既に霧の中に迷い込まされているだろ う。

5人決めるのが当然なやり方 であると言える。

実際の処、1番手と2番手でほぼ決まっていたの だ。

二人が決めた瞬間、 パラグアイは全員決めたも同然な のだ。

いや、1、2番手を止めていたとして も、動くのが早過ぎるというクレームは絶対につけてくるだろう。

あのコース、スピー ドであれば先にGKが動かなければ止められないのだ。

下手をするとやり直 しになるだろう。

ここで集中力を乱さ れる事は必至であるし、やり直し になれば落胆もおまけについてくる。

わしの私見が単に 穿ったもの、買いかぶり過ぎでなけ れば、

二重三重の罠が仕掛 けてあるようなものである。

遅れてはダメ先でも ダメ止めてもダメ、どうにもこう にもにっちもさっちもである。

そして二人が決めて しまえば後はGKの逆を突くだけでほぼ100% 入る。

5人成功の出来上がりであ る。

もちろんそこに至る だけの正確性は必要になるが、

「できる」のだから 後は遂行するだけでほぼ5人成功なのである。

従って、これに勝つ ためには、1もしくは2番手が枠を外し、

且つ自分達が5人成功する以外にないのである。

もちろん自分達が100%決めるという方策を持って、である。

ニポーンは、遠藤と 本田が逆を突いたが、長谷部の高 さは最も止め易いものであったし、

駒野のシュートも同 じく止め頃の高さとコースであっ た。

Gkが止め難い高さを意識して 煎じ詰めたものとは言い難い。

順番もパラグアイの ように練ったものではないように 思える。

ただ、入れる確率が 高いもの並んだだけに思える。

パラグアイはメン バーの組み合わせも含め、入れる確 率、可能性を上げている。

対してニポーンは。

なぜパラグアイがPK戦に絶対的な自信を持ちうるのか、

従ってニポーンがど う戦うべきだったの か、このPK戦には如実に表れていると言えないだろうか。

ニポーンはまずPKになったら負けと覚悟して臨むべきではなかったか。

五分五分だから、な どと甘えてはいなかっ たか。

90分、最悪延長のなかで勝負 をつけに行くべきではなかったか。

少なくとも交代は120分内に勝負をつけるものではなかった。

大久保と松井の両翼 を代えて攻撃力が上が るものではなかろう。

もちろん守備陣形を 変えてしまうことにリ スクはある。

しかしわしには、守 備陣形の変更に伴う失 点の確率と、

Pkでの敗戦確率とでは後者の 方が高いとすら思える。

Pkにするのであればパラグア イを超える策を練っていなければならな かったのだ。

わしは後半に入りパ ラグアイがペースを落 としたのを見て、

既にこの段階でパラ グアイはPKを意識したと踏んでいる。

それで「勝てる」の だ、パラグアイは。

そして実際に「勝っ た」のだ、パラグアイ が。

してみると、繰り返 しになるが、パラグア イに勝っていたのは頑張って走った事、ただそれだけなのである。

戦術も戦略も、全て において劣っていたの だ、ニポーンは。

故にPKでの脱落は必然の結果であったのだ。

さて、ここでもう一 度友人の言を見てみよ う。

「人 選ミスか キーパーの差が出たのか」

どこまで浅い知見で あり考察であるか、と いうか何も考えず感じたままを述べたに過ぎない

浅薄さ加減が如実に 示されている事が解るだろう。

これを読んでもう少 し賢くなってくれる事 を切に望む。

さて明日からベスト8である。 組み合わせは

①ウルグアイ-ガーナ

②オランダ-ブラジル

③アルゼンチン-ドイツ

④パラグアイ-スペイン である。

どんな内容になるか 想像するだけでドンブリ飯5杯は行けそうである。

しかし飯を食ってい ても仕方がないのでここはこういう展開になったら面白いだろうという希望も込めながらプレビューしてみたい。

順に行こう。まずは

①ウルグアイ-ガーナ

古豪復活のウルグア イと前回大会で清々しくブラジルに破れたガーナである。

どちらも攻守に優れ た良いチームであるが、第一のポイントとしてはガーナの体力的 な問題を考えなければならない。

ここまで勝ち進んで きたからにはどのチームも相当に厳しい戦いを経てきてはいるのだが、

ガーナはGroupDという最も厳 しいリーグを戦ってきたのである。

対してウルグアイは 一回戦では余力を残して戦っており、体力的には優位にあるだろう。

この差がどう出る か。第二のポイン トとしてはガーナがウルグアイの守備を打ち破れるかどうか。

ガーナの方が前から フォアチェックをかける印象であるが、

おそらくウルグアイ は攻撃に人数をかけることはせず安全第一を心がけてくるだろう。

無論勝ち上がって次 を戦うために、である。積極的な攻撃が吉と出ればガーナ。

カウンターから失点 してしまえ ば韓国の二の舞である。

今大会の傾向からし てガーナの方に分があるように思える・・・が、ウルグアイはそれ以上にしたたかな気もする。

ウルグアイがいきな り仕掛けて先行逃げ切りを狙ってくる可能性もあり、最初どう出るかで試合の流れは大きく変わるだろう。

希望としてはガーナ に勝って欲しい処である。

②オランダ-ブラジル

当初から上位進出を 見越して手堅く勝ち上がってきた両チームである。

どう考えてもオラン ダの方が攻撃的なのだが(笑)、とことんリアリストのドゥンガであり

しかもまだベスト8なのだから今のブラジルが一気呵成に攻め込むことは考えがたいし、

オランダもブラジル を相手に人をかけて攻めることもまた考えがたい。

あり得ないほど地味 な試合になるのではないか。

98年大会のデンマークのよう にオランダが前に出れば面白いのだ が・・・・

オランダが攻撃的に 出るかどうかがポイントだろう。

地味な試合になれば ブラジルが優位なのだが。

③アルゼンチン-ドイツ

またベスト8かいっっっ(泣

前回大会ではPKに泣いたアルゼンチンだが、今回のチームは全然違うチームなので参 考にはならないだろう。

アルゼンチンは伝統 そのままに少人数での攻撃、後ろは人をかけてがっちり守る形である。

対してドイツは近年 のゾーンディフェンス流行の先駆けでありながらどこか甘さを残す守備であるが、

今世紀に入って常に 攻撃的であり続け、前回大会よりも攻撃の精度、破壊力は相当に増している。

前回は一点の攻防でPK戦だったが、今回は三点の攻防になりそうな気がする。

点の取り合いを期待 したい。

Jokerの心臓が保てばいいが (爆)

④パラグアイ-スペイン

とうとう来てしまっ た夢のカード(泣) どちらも贔屓のチームであるだけにどっちが勝っても負けても複雑な試合である。

スペインは同じ調子 で来ると思われるが、初のベスト8に残ったパラグアイがど う出るかに興味が注がれる。

思い切ってポゼッ ション争いを仕掛ければ凄まじい試合になると思われるのだが・・・・

無いよなあ、さすが に(^^;。

順当に行けばパラグ アイは守備重視、二戦連続のPKも辞さない構えだろう。

スペインがそれを打 ち破り得点を挙げるかどうか、であろう。

つーかアルゼンチン-ドイツとパラグアイ-スペイン観た翌日に練習試合 て・・・・

考えて日程組んでく れ・・・・(死

16.ベスト8 ブラジル-オランダ戦

ここまで大過なく勝ち上がってきた両チーム。

お互いに 決勝を意識しつつの戦いである。

ブラジル はもとより、オランダがオランダらしからぬ先を見越した戦い方であり、

ここを凌 げば優勝も見えてくる状況である。

キックオ フからお互いに慎重且つ静かにボールを繋ぐ。

オランダ もプレッシングは激しくないし、ブラジルのパス回しもゆったりである。

このまま 静かに進んで行くかに思えた10分、フェリペ・メロから長いスルーパスがホビーニョへ。

ホビー ニョはワンタッチでゴールに流し込む。

しかしオ ランダはすぐには全開にしない。

徐々に ペースを上げて行く雰囲気。

従って前 半30分ぐらいまでは地味な展開が続く。

無論ブラ ジルのカウンターは脅威である。

オランダ としてはこれ以上の失点は絶対に避けなければならない。

前半の残 りが少なくなってから、オランダの動きに躍動感が出てきた。

攻撃的に なった時のオランダは独特の雰囲気を醸し出す。

この雰囲 気はどこかで観た。

98年の準決勝だ。

後半早々 にブラジルがホナウドの得点でリードし、

残り攻め 続けたオランダが追いついてPKにまでもつれ込んだあの試合だ。

ブラジル のピンチである。

後半この 雰囲気をどこかで壊さないと危ない。

しかし後 半に入ってもブラジルはのらりくらりである。

監督の ドゥンガはあの試合でもキャプテンを務め、ピッチにいた筈だ。

この雰囲 気がヤバい事は解っているだろう。

それなの に指示が通らないのか、今回は行けると踏んでいたのか。

徐々に押 し込まれるブラジル。

そして8分。わずかなスペースを使って右サイドからスナイデルが枠に向かう クロス。

交錯する フェリペ・メロとジュリオ・セザール。

ジャブラ ニがフェリペ・メロの頭をかすめゴールに吸い込まれる。

とうとう 追いつかれてしまった。

前回は後 半終了間際だったが、今回は後半開始早々ともいえる時間帯である。

ブラジル が勢いを持ち直せるか。

わしの興 味はそこだけに絞られた。

だが。

上がらな い。

延長PKまで考えているとは思えないが、

受け流し つつカウンターを狙うつもりか。

しかしオ ランダの守備もかなり安定している。

容易にカ ウンターを許す体勢ではない。

そしてオ ランダが更に得点。

練り込ま れたセットプレイだろう。

易々と頭 で決めるスナイデル。

一度狂っ た歯車はもう戻らない。

歌を忘れ たカナリアはもう唄えない。

ブラジル は最後まで、いいところ無く終わってしまった。

やはりこ の大会は積極的な方に運が転がり込むのだろう。

運、と 言ってしまってはオランダに失礼かもしれないが。

ブラジル はまだまだ余力を残していた。

前回大会 とはまた違った形だが、まだまだ戦える、まだまだできる筈だった。

7試合戦うという前提のチー ムのジレンマ。

これを次 回自国開催の大会で解消できるのか。

なんとも 惜しいが、これがワールドカップなのだ。

オランダ も勝つには勝ったが、ここで消耗してなければいいのだが。

次戦への 影響は如何程か。

ウルグア イ勝っちゃったりして(笑)

古式ゆかしいアルゼンチン。

南米スタイルという言葉は死語になって久しい筈なの だが復古的伝統的なアルゼンチンスタイルである。

攻撃は手数人数をかけず、守備は上がらず自陣に引き こもって戦うスタイルである。

対してドイツは近年のゾーンディフェンス流行の先駆 けであり、攻守に渡り常に数的優位を保とうとするスタイルである。

伝統/復 古が勝つか、現実/現代が勝つかと言ったとこ ろである。

この観点から非常に興味深い対戦だった。

ドイツの、まずは走り負けず、相手より多く汗をか き、攻守とも組織的バランスを取りながら

個人能力を活かすリアリズムが上なのか、それともア ルゼンチン攻撃陣が圧倒的な個人能力によりリアリズムを打ち破ることができるのか。

メッシやテベスなら、そんな夢物語を実現するかも知 れない。

ところが、結論は開始早々に出てしまった。

開始早々にシュバインシュタイガーのFKからミュラーのゴー ル。

これで趨勢はほぼ決まってしまった。

ドイツは慌てず騒がず、かといって攻撃の手を緩める こともなく、試合を運んでゆく。

圧倒的な支配力。圧倒的な運動力。

いつ観ても画面上は真っ黒である。

メッシを三人で取り囲む時でも、周囲のバランスは全 く崩れていない。

高めのラインも状況に応じたコントロール。中盤も分 厚く守る。

「perfect line」そんな言葉が聞か れたが、アルゼンチンを以てし ても全く崩しようのない守備陣だった。

メッシやテベスが懸命に下がってボールを受けても、 その先には屈強な壁が7枚も8枚も待ち受け ている。

次第に出しどころを迷うアルゼンチン。

完全に袋小路に追いやられてしまったアルゼンチン。

そこで追加点。クローゼのオフサイドを読み切った冷 静なポジショニング。

攻守のバランスが崩れ去っていくアルゼンチン。

攻撃に人をかけては穴を突かれ、押し込まれる。

前回大会ほとんど許さなかったドイツのサイドチェン ジは当然のように通りまくる。

そこを狙うかのようにサイドから抉るシュバ。

フリードリヒへのアシスト。

エジルがぶち抜きクローゼへのピンポイント。

4-0.

わしが予想した3点 の攻防は見事に外れてしまった。

ドイツの独壇場だった。

組織を活かす個人、個人を活かす組織。

背反するものではあり得なく〜ニポーンでは背反する という定義付けであるが〜、

両立させるのが最も効果的であるのは考えるまでもな いが、それを実証してしまった。

しかも、アルゼンチンを相手に。

98年、圧倒的な空戦能力を誇るビアホフの個人に依存していたドイ ツは、

12年を経て、どこでも誰でも得点を挙げられる組織力、そして敵の 守備を揺り動かす個人技を見事に融合 させた。

守備に関しても、ワンサイドカットの徹底でシュート を打たれても確実に止める守備から、

ゾーンでのシュートを打たせない守備に変貌を遂げ、 前回は今ひとつ心許ない守備であったが、今回は鉄壁と呼ぶに相応しいレベルである。

ただ問題は、やはり走り詰めになる戦術であろう。

残り二試合を走りきることができるかどうか。

ここに準 決勝の分水嶺があるように思う。

度々パラグアイ代表の皆様、国民の皆様にはお詫び申 し上げます。

貴国の戦術、勇気を過小評価していたとお叱りを受け ても返す言葉はございません。

誠に申し訳ございません。

と言わなければならないぐらい、パラグアイは素晴ら しかった。

引いて守るのではなく、積極的にプレスをかけ、巧み なカウンターからチャンスを作り続けた。

もちろんポゼッションの不利は致し方なく、スペイン に比べれば守備的としか言えないのではあるが、

スペインに比べて攻撃的なチームなどドイツしかない のだ。

しかも、過去の守り方、世界最高レベルのmen to manではなく、フォ アチェックとバランスの良い ゾーンで守り、

決定機をほとんど与えなかった事は特筆されるべき だ。。

しかし、やはり120分 の延長ドローという負荷はスペイン相手では重過ぎたのか。

それほどまでしてベスト8に 残った代償なのか。

出足が遅れて来たところでイニエスタのドリブルを許 し、不運としか言い様のない失点。

何故、と言いたくなるほどビジャの真正面。

ビジャのシュート自体もポストに当たって跳ね返って 反対のポストに当たってゴール。まさにミリ単位の不運が重なった。

スペインにとっては神懸かり的な幸運である。

逆にパラグアイはPK、 更には一対一からの二度のシュートチャンスもカシージャスに阻まれてしまった。

サン・カシージャスと呼ばれるだけに神懸かり的な セーヴである。

ついでに言えば、カルドーソは阻まれながらも、カル ドーソが蹴る前にはスペインの選手がペナルティエリア内に進入しており、

厳密に言えばやり直しが命じられるべきだった。

これに気づいてシャビ・アロンソのPKもやり直しになったのだろうが・・・・(笑)

もうこうなると、この大会の運気の傾向としか言い様 のない結果である。

一つ何かが咬み合えばパラグアイはスペインを破って いた。

しかし不運に取り憑かれ敗戦してしまった。

より攻撃的なチームが勝つ、そういう大会なのだ。

パラグアイは紛れもない強豪であった。

ブラジルやアルゼンチンに比してすら、ベスト4に残る可能性を有して いたと思う。

ただし、スペインも優勝を見据えているだけにまだ全 開ではなかっただろう。

思惑通り、というのが正しい結論かもしれない。

全開にするのは次、準決勝だろう。

ドイツ戦 の展望は、プレビューに譲る事とする。

とうとうと言うか、やっとと言うか(笑)、

余すところ4試 合である。

まずは最大の山場、準決勝である。

準決勝が山場である事はもう繰り返さなくてもよかろ う(笑)

①ウルグアイ-オ ランダ

②ドイツ-ス ペイン

ウルグアイは古豪であり優勝経験国でもあるが、ここ しばらく上位進出はない。

残った中では最も守備的なチームであり、最も幸運に 恵まれた組み合わせだったと言えるだろう。

しかしハンドを犯してまでゴールを守るスアレスのよ うな狡猾さ貪欲さは相変わらずである。

オランダは確実に先を見越しての戦いを続け、しかも 確実に勝利を重ねてきた。

4チーム中最も余力が残っていると言えるが、ブラジル戦後である 事が不安のタネである。

ドイツは90年 の優勝以後の低迷期(とはいえ確実にベスト8に残ってきたのだが)を乗り越え、

元々あった組織力を進化させつつ個人の能力も嵩上げ してここまでのし上がってきた。

しかし楽をして勝つフットボールではなく、疲労の蓄 積が怖いところである。

スペインは初戦で負けたものの、オランダに同じく無 理せずここまで勝ち上がった印象である。

最高レベルのポゼッションが体力温存にも一役買って いる。

これらを踏まえ、各試合を予想してみたい。

①ウルグアイ-オ ランダ

攻撃的なオランダに守備的なウルグアイという型に填 るかどうかが勝負の分かれ目になるだろう。

オランダが決勝への体力温存を考えてペースを落とし て臨むとよもやの事態となるだろう。

ウルグアイはそれほどに狡猾であると思う。逆にウル グアイが守り一辺倒になると敗色濃厚である。

オランダの攻撃を守って守りきれるチームなどそうそ うないだろう。

オランダが飛ばし気味に入り、得点を挙げても守りに 入らなければ実力的にオランダ有利は揺るがない。

ただし、オランダが体力温存を図るのであれば前半で 二点以上挙げ、勝ちを決めてしまうしかないだろう。

僅差で守りに入ってしまえば泥沼に入り込む事になる だろう。

ガチンコの点の取り合いをウルグアイが仕掛ければ、 ゲームの支配は判らなくなる。

わしとしてはここまで来たのだから双方攻撃的な戦い を望みたい。

②ドイツ-ス ペイン

だから決勝でやってくれこの一戦っっっ(泣

この試合は内容と同じぐらいに駆け引きが興味深いの だが、

ドイツは例年、準決勝の前半では勝負に出ない。

大体後半20分 まで我慢する事が多いのだ。

しかしこの大会、ドイツは常に先手を取り続けてき た。

前半で勝負を決めるべく攻めてくるか、

それともいつものように前半抑えてくるか、それは始 まってみないと判らない。

対してスペインはここまで、爆発的な破壊力は見せて いない。

おそらくは抑えているのだろうが、フェルナンド・ トーレスの不調(フロックかも知れないが)もあるし、

全体的に守備力の高い大会であり、本当に崩せないの かも知れない。

ここで全開にして、且つドイツの献身的な守備を打ち 破れるかどうか。

どちらがどうゲームを支配しようとするかで、全く展 開が変わってくるのだ。

これはもう五分五分としか予想のしようがない。

願わくば双方とも開始から攻めまくって欲しい(笑)

わしとし ては勢いがあり攻撃的なチームを作り上げたドイツを押したいのだが.

開始早々プレスをかけピッチ全面での支配をもくろむ オランダ。

しかしウルグアイは縦の距離を長めに保ちプレッシン グにはつき合おうとしない。

一見噛み合わせの悪い試合でもこのレベルになればス リリングな展開になる。

ウルグアイの守備はやはり美しい。中央から攻められ ればDF四枚が絞り、

一度ボールを奪えば花が咲くように開いていくし、サ イドから攻められれば綺麗な幾何学模様を描きスライドしていく。

これではそうそう入らないかと思われた頃、いきなり のゴール。

ジオが左サイドから逆サイドのバーに当たるロング シュート。

神は攻撃的なチームに福音をもたらすのか。

ここまではオランダの思惑通りだったかもしれない。

さて、この後が問題である。

わしは前回のプレビューでも指摘しておいた。

オランダが先制後にどう出るか。

プレスをかけ続けボールを支配すればゲームをも支配 できる筈だった。

しかしオランダは足を緩めた。

自信か、思い上がりか、疲労の蓄積か。

前に出なくなったのか出れなくなったのか。

足が止まったと形容しても良いほどの動きの悪さであ る。

このままズルズル行くと危ない。

対してウルグアイはまだまだ走る。

PK戦の疲れはまだ感じられない。

フォルランのミドルが揺れ落ちる。

もうほんと、このボールだけは使いたくないと思わせ る変化。

ワールドクラスのGKが 取れないものをどうやってわしら素人が対応しろと(笑)

ウルグアイが前半の内に追いついた。

ハーフタイムの内にオランダが立て直せば良いが。

後半に入って、やはりオランダは前がかりになってき た。

しかしやはりキレがない。

前半開始早々は真剣での上段と居合いの鬩ぎ合いだっ た。

後半は木刀を持っているような雰囲気になっていた。

膠着状態が続く。

後半も半ばに差し掛かる頃、ウルグアイの足が前に出 なくなり始めた。

PK戦の代償。

ここまで戦ってきてフルタイム走りきるのは困難なの だろう。

事故。

スナイデルのミドルはDFの 足に当たり流れ、その先にいたファンペルシーが触ろうとして触れない。

ムスレラの反応が遅れる。ゴール右隅に飛び込んだ。

ファンペルシーはポジション的にはオフサイドの位置 であった。足を出したのがプレイに関与していないとの判断は理解に苦しむ。

おそらくラインから出ていないという判断だったのだ ろう。

ウルグアイの抗議にも判定は覆らない。

ここで糸が切れた。

直後には左サイドからカイトの何でもないクロス。

しかしおそらくこの大会初めてというほどロッベンは フリー。

広い額でゴール右過ぎに叩き込む。

ここで終わらないのがウルグアイの素晴らしい処だ。

フォルランを欠いてでも攻め続け、ロスタイムにはミ ドルを突き刺した。

ここで守りきれないオランダを責めるべきか、ウルグ アイの執念を褒めるべきか。

最後まで攻め続け、タイムアップ。

この大会で初めて終わって欲しくないと思える試合 だった。

疲労困憊の選手達には申し訳ないが、もっと続けて欲 しいと思える試合だった。

せめて後五分、いや三分あれば、と思わずにはいられ ない。

下馬評の低かったウルグアイだが、ベスト4に相応しいチームで あった事は間違いない。

もちろんガーナ戦でのスアレスのハンドは褒められた 事ではないが。しかしその執念だけは認めるべきだろう。

その代償にゲームを支配しながら勝てなかったのだと 考えるべきだろう。

ウルグアイは準決勝に相応しい試合を魅せた。

ただし、オランダもそうであったかと言われるとわし は首を捻る。

易々とゲームの支配を譲ってしまう甘さはいただけな い。

この程度だとドイツとスペイン、いずれが相手でも勝 てないだろう。

決勝では全ての支配を目論んで欲しいもの である。

うって変わって穏やかな立ち上がり。

カシージャスのワンミスで試合が決まってしまうとい う言の通り、お互いに慎重過ぎる出だしである。

スペインはひたすらドイツDF裏へのスルーパスを狙うがほとんど読み切っており通さないドイツ。

万が一通ってもいつもより深めのラインは誰かがカ バーに入れる状態である。

ドイツは前述の通りラインを下げ、スペインのポゼッ ションにはつき合わない構えである。

最初からポゼッションを争うと体力が保たないとの判 断であろう。

勿論、従来通りの準決勝の戦い方でもある。

準決勝に於けるドイツは後半半ば過ぎまでは穏やかに 過ごすのである。

そして最後の20分 に爆発させる勝ち方がパターンなのである。

果たして前半、ビジャの飛び出しがあったぐらいで穏 やかに過ぎて行く。

ドイツはスペインの浅いラインの裏を狙おうともせ ず、カプテビラやセルヒオ・ラモスの裏のスペースも狙わない。

スペインに持たせてスペースをしっかり作り、狙う時 期が来たら、という考えであろう。

瞬時に前半が終わる。

後半に入り、スペインがやや前のめりになってきた。 ドイツはまだつき合おうとしない。

培ってきた伝統的な戦略に任せたのか。

20分を過ぎた。

ここまで攻撃にかける人数はせいぜいが5人だったところに6人目、7人目が入り込んでくる ドイツ。

サイドのスペースもしっかり作れてきている。

エジル、ポルディと繋ぎ、クローゼを飛び越えてク ロース。

甘いシュートだった。攻撃に転じるという狼煙は上 がった。

しかし。

この大会の神は無慈悲である。

ここまで攻撃的な試合を続け、この試合に限りポゼッ ションを許したドイツにそっぽを向いた。

Ckからプジョルのヘッド。所属チームの同僚でもあるピケを押しの けてのヘッド。

ドイツゴールに突き刺さる。

ゴールから離れて立つプジョルへのマンマークはいな かった。

一瞬の隙。

僅かな、ほんの僅かな綻び。

一時間以上かけて作ったスペースが消えて行く。

ラインを下げるスペイン。

中盤のラインも厚みを持たせる。

マリオ・ゴメス投入も形にならない。

シュバインシュタイガーがワンツーから抜け出そうと するがプジョルがここでも体を張る。

ポゼッションに勝るスペインは時間をどんどん経過さ せて行く。

あっさりと、タイムアップ。

http://southafrica2010.yahoo.co.jp/news/ndetail/20100708-00000005-jij_van-socc

http://southafrica2010.yahoo.co.jp/news/ndetail/20100708-00000016-spn_wcup-socc

いつまで経ってもボールの支配とゲームの支配が同義 であるようだ。

スペインが先制して勝ったからスペインの完勝に見え た試合なのであり、

逆にドイツが先制していればドイツの完勝というべき 内容だったのだ。

しかもドイツの守備が崩れてるとは・・・・

あれで崩れてるならニポーンはどう表現すれば良いの だ。

わしの国語力で表現できないのは間違いない。

正しくは、ゲームの支配は五分五分、むしろプラン通 りと言う意味では失点まではドイツの支配であったのだ。

得点からのゲームの支配は確かにスペインだろう。

それまでは、ボールの支配はスペインでもゲームの支 配はドイツだったのだ。

ワンチャンスをものにしたかどうか、それだけが違っ た。

返す返すも得点のタイミングはスペインにとって最高 だった。

ドイツにとっては最悪だった。

折角作ったスペースが霧散してしまい、攻撃の手管が なくなってしまった。

その場合まで想定して戦術を練らなければならなかっ たのか。

そんな事ができるチームがこの世に存在するのか。

強いて言うならば、あのCKは 絶対に守らなければならなかったのだろう。

全員が引いてマンマークを全員につけるべきだったの かもしれない。

その上で攻め直す、そう考えるべきだったのかもしれ ない。

しかし攻撃の狼煙は上がっていたのだ。

非常に難しい判断、タイミングだった。

最初から、せめて後半開始からドイツは攻めるべき だったのか。

しかし仮に先制できたとしても、疲労は隠しようがな い。

足が止まるとポゼッションに勝る相手、しかもそれが スペインでは守りきれる保証はない。

むしろ逆転される保証があるとすら思える。

更にスペインの守備は、カウンターを易々と許すよう な甘いものではない。

断じてない。

これまでとの相手とはレベルが違うのだ。

イングランドやアルゼンチンとは違うのだ。

こう考えてみれば、スペインとの準決勝であれば、こ れがベストな戦術であったという結論にはなるのだろう。

ベストを選択しても負けた、という点で見れば、完敗 と言われても仕方がないのかも知れない。

まあ個人的意見、一ファンの意見として言えば、とこ とん攻撃的な展開を観てみたかったし、

そこにも勝利への一縷の望みを感じているのではある が、

ワールドカップの準決勝でそんな後先考えない試合な どできる筈もないだろう。

対してスペインは、ここまでの試合よりも攻撃的な意 識が強かったように思える。

フェルナンド・トーレスをスタメンから外した事もあ るのだろうが、

カウンターを怖がらず(無論最大限にケアしながら) 人をかけて攻め、

その結果CKを 得、更には得点を挙げたのだ。

先に攻撃に転じ、ドイツが攻めてきても人をかけて前 に出た、その自信と勇気。

ここに結果が付いてきたのだと思う。

確かにスペインのポゼッション能力はずば抜けてい る。

この点だけはドイツより、いや他の出場国全てと比較 してもずば抜けている。

パスサッカーとか訳の判らない標語を某国(亡国?) の中継ではがなり立てているが、

一人一人のキープ能力が高いのが大前提であり、

持って良し出して良し受けて良しだからポゼッション で優位に立てるし、

チャンスメイクも簡単にやっているように見えるので ある。

ここに攻撃的な意識がより強く表れたのだ。

これまでの試合、格下相手との戦いよりむしろ、同格 もしくはそれ以上のドイツとの試合に於いて。

プジョルのシュートは、その象徴であったように思え る。

その攻撃的意識、気迫を体現していたのだ。

結局この大会は、ここに帰結すると確信してきた (笑)

攻撃的に戦おうとする方に、勝利が転がり込むのだ。

そうであれば。ドイツは早めに攻撃に転じ るべきだったのかもしれない。

危険すぎる賭けに。

初戦のスイスに不覚をとったものの、以後は安定した 戦いを見せ、ドイツをも下して初めての決勝に臨むスペインと、

ここまで全勝で意気上がるオランダの決戦である。

どちらも攻撃的なチームであるが、カイト、ロッベン の両ウイングを大きく使うオランダに対し

スペインにはいわゆるサイドアタッカーはヘスス・ナ バスぐらいであり、しかも彼は控えである。

従ってスペインは中央からサイドへ短いパスを繋ぎ、 スルーパスを通す展開が増える。

引いて守る相手が多い中、スルーパスメインの攻撃に なれば得点力も落ちよう。

従ってトーナメントに入ってからは全て1-0での勝利である。 本当に攻撃的と言うべきかどうかちょっと迷う処でもある。

お互いがどう攻め、どう守るのか、そこからまず興味 深い決勝である。

オランダは前からプレスを激しくかける。引き気味で ポゼッションを譲った準決勝のドイツとは好対照である。

ポゼッションを譲らないことで、スペインのペースを 乱し、スペースを空けていこうという腹づもりか。

しかしスペインのポゼッション能力はやはり今大会随 一であり、意地でもここは譲らない構えだ。

厳しく詰められてもキープできる選手がほとんどなだ けに、狭いエリアでボールを繋ぐ。

準決勝のレポで、スペインを相手にポゼッション争い をするのは危険な賭けであると指摘しておいた。

果たしてどう転ぶか。

スペインは中央から右を攻め上がる。セルヒオ・ラモ スが上がる。ここまでは同様に攻めていたカプテビラはほとんど上がらない。

ロッベンと対峙しているだけにフリーにしたくないの が見て取れる。

オランダはミドルパス、サイドのスペースへのパスを 多用しこれもまたロッベンの右サイドから攻める。

こちらは左サイドのカイトが攻撃に噛み込めない。

四つに組んだ鬩ぎ合いである。決定的なシーンがない まま前半が終わる。

スペインは高いラインを保っているが、オランダの狙 い目はここしかないだろう。

サイドのスペースを使わなければ攻撃できず、そのた め左サイドはガチガチに固められている。

何時裏に照準を合わせてくるか。

後半に入ってもオランダは走る。とにかくボールを 持っている選手に詰め寄る。

保つのか。

スペインはペドロをヘスス・ナバスに代える。

またも右サイドからの攻撃を続けるつもりか。

62分、オランダの照準がぴたりと合った。

スナイデルがダイレクトでロッベンへDF裏へのパス。

中央に寄っていたロッベンがスペインのDFを置き去りにする。

サン・カシージャスが阻む。

TOYOTA CUPで初めて観た若きゴー ルキーパー、状況を見誤り飛び 出して立て続けに二失点を喫したゴールキーパーは、

十年を経て世界でもトップクラスの技術と頭脳を兼ね 備えたゴールキーパーに昇華した。

神化したと言うべきかも知れないが。

正に試合を決めるビッグセーヴだった。

スペインはテンポよく右サイドのヘスス・ナバス、セ ルヒオ・ラモスを起点に攻める。

オランダの狙いは裏しかなくなってきた処でカイトを エリアに交代。

これでエリアが攻撃に絡むようになれば展開は更に面 白くなる。

だが、エリアは単発的に左から上がろうとするが、攻 めも守りもきっちりな右サイドの二人、

ヘスス・ナバスとセルヒオ・ラモスに抑えられ仕事に ならない。

かといってスペインの攻撃も流れの中からはチャンス を作れない。

献身的に寄せるオランダの守備に遭い抜け出せないの だ。

CKからセルヒオ・ラモスのヘッド、ビジャのFK、ほとんどのシュートはセットプレイからである。

しかしさすがに走り詰めたオランダに消耗が見え始め た。

83分、またもロッベンが裏へ抜け出す。

前に入ろうとしたプジョルを置き去りにするロッベ ン。

プジョルは反則すれすれに身体を預けようとするがそ れをも置き去りにする。

この際どいプレイが僅かな余裕を生んだ。カシージャ スが押さえる。

ロッベンもこのプレイを最後に足が止まってしまっ た。

既にカイトを代えたオランダは両翼を失ったも同然 だった。

その状態で延長に入る。

少しずつスペインに形勢が傾く。

スペインの前にスペースが空く。

オランダは必死に身体を投げ出して守る。

決定機には至らない。

延長後半。

スペイン最後のカード。

得点王を争うビジャを下げ、フェルナンド・トーレス を投入する。

ジョレンテもマタも使わない。

しかしコンディションの不良は否めない。

動きが重い。

110分、ヘイティンハが二枚目の黄色。

退場。

足の止まりつつあるオランダにこれは痛すぎた。

しかしPKな ど狙うつもりはないのだろう、オランダは攻め上がりFKを得る。

壁に当たってゴールキック。

まあ監督としてはこのミスジャッジを責めたくもなる だろうが・・・

直後にスペインが左へ展開。

こういう展開で恐ろしい選手であるフェルナンド・ トーレス。

何をするか判らない恐怖感が距離を取らせる。

冷静にクロスを中央へ。

零れたボールを押さえるセスク。

イニエスタはオランダ守備陣の意識から消えていた。

右サイド、最終DFラ インも読み切ってパスを受ける。

浮いたトラップにもオランダDFは寄り切れない。

逆サイドにボレー。

ステケレンブルクの右手を掠め、ネットを揺らした。

パワープレイに賭けようとするオランダも形にさせて もらえない。

カウンターから左サイドを走るフェルナンド・トーレ ス。

足を傷めて転がるが無視して攻めようとするオラン ダ。

気持ちは解らなくもないし、本当に傷めたのかどうか はわし自身懐疑的であるが。クリアされる。

イニエスタが膝を付き、両手を突き上げる。

タイムアップ。

号泣するカシージャスが無表情なステケレンブルクと 抱き合う。

立ち上がれないスナイデル。

立ちつくすファンボメル。

喜びを爆発させ、星の付いたユニフォームを身に纏う スペインの選手達。

僅かに一点の差が、残酷なまでに悲喜を分ける。

いつもの事で、解っている事だが。

さて。

延長の末、僅差でスペインの勝利であった。

正直なところ、どちらを褒めるべきか悩む。

オランダは献身的によく走りよく守ったと言えなくは ないが、それにしてもファウル、カードが多すぎた。

しかも、明らかに警告、退場となるシーンをおまけし てもらって、である。

延長後半のオフサイドにかかった後のロッベン。あれ は明らかにオフサイドの笛に気づいてからのシュートであり、警告の対象である。

厳密には、オランダが負けているから遅延行為とは言 えないのではあるが、

ここはむしろ決勝を美しくコントロールするためのお 目こぼしと解するべきだろう。

この点を踏まえずに誤審を責める言を吐いても、残念 ながら醜いだけの負け犬の遠吠えである。

オランダはスペインのポゼッションに対抗するために 激しいプレイからのショートカウンターを戦術として選択したのだ。

激しい、と言えば聞こえは良いが、汚いと言う方が正 しいかも知れないプレイで。

しかしこれもまた諸刃の剣であった。

ボディコンタクトを前提として守備にあたる以上、ス ペインのパス回しには無理矢理つき合うことになる。

後半半ばには攻撃にはほとんど関与できず、守備で疲 弊したカイトを下げざるを得なくなり、

ロッベンですら足が止まり、更にはジオも交代、イニ エスタに追いつけないヘイティンハなどは手を出して退場に追い込まれる始末だった。

そして何より、疲弊によりスペインのポゼッションが 息を吹き返す結果となり、

守備に人数をかけていながらイニエスタを完全なフ リーにしてしまい、浮いた球が落ちてくるのを待つ時間を与えてしまった。

そこまでして勝ちたいという執念は認めるべきだろ う。

しかし、その結果お世辞にも好ゲームとは言い難い試 合になってしまった。

決勝がいつもそうであるように、楽しいゲームにはな り得なかった。

美しく戦おうが小汚く戦おうが、それが優勝のためで あるならば致し方の無いところではあろう。

わしはオランダ国民ではないのでそのような評価は余 計なお節介であろう。

ただ、やはりオランダにそこまでさせた、という点で は、スペインのポゼッションフットボールが脅威である事の証左だろう。

ドイツにしろオランダにしろ、選んだ戦術としては間 違いの無いところではあると思う。

むしろ、それぞれのチームの特徴からしてそれしかな かったのではないか。

対戦相手にそういう戦いを強いるほどスペインが脅威 であったことには相違ない。

とはいえ、オランダの猛守にややもペースを乱し、オ ランダのDFをほとんど崩すことができなかったのもまた事実である。

ドイツ戦では逆にポゼッションを許されながらも先を 読まれてドイツのDFを崩せなかった。

オランダ戦に関しては延長の末、疲労困憊のオランダDFは崩れてしまった が、

崩したと言えるのはこのゴールシーンのみである。

他はほぼ崩れてない。

無論その脅威故に最大限の守備を強いてしまった部分 もあるが、それにしてもスペインが効果的に崩したと言えるシーンは無かったのである。

結局スペインは得点/勝 利へのリアリズムとしてスルーパスの多用に頼った部分は否めない。

得点のため人をかけてあらゆる手を尽くしたと言える シーンにはあまり覚えがない。

スペインのポゼッションは間違いなく素晴らしいのだ が、それにより相手を崩せたとは言えないだろう。

まああれだけ守られたら、と言う部分は繰り返し認識 しておくが。

やはり決勝ともなると緊張感が先に出て、面白い試合 は出来ないのだなあと思ってしまう。

ドイツ贔屓としては、決勝がドイツとスペインであっ たなら、と思わずにはいられないのだが・・・・

楽しく美しい決勝がいつか見れるのだろうか。

スペイン の優勝、カシージャスの涙に感慨を受けながらも、ちょっと残念な気持ちが拭えない試合であった。

さんざん酷評してき たニポーンであるが、わしの予想に反し一次リーグを突破してしまった。

しかしながらこの突 破はコンディション対策と選手の頑張り、努力、そして組み合わせと対戦順の運、

そして相手の自滅、 これらの結果に他ならないものであり、ニポーンのレベルが向上したものでは全くない。

守備体系の定型が無 いという部分では2002年よりも退歩していると言うべきだろう。

ゾーンディフェンス 全盛のこの大会でこれを採用していないのはニポーン以外には韓国とアルゼンチンぐらいである。

ニポーンもプレス+ゾーンだというつもりかも知れないが、連動性が欠如し層構造のライ ンが作れないニポーンの守備は明らかに別物である。

詰まるところ戦術的 には位置決めだけで後は選手のポテンシャルと努力に任せた無責任極まりない守備戦術である。

4試合2失点と一見守ったようにも見えるが、カメルー ンとデンマークは自己 崩壊とコンディション不良、

オランダは手抜き、 パラグアイはPK狙いの結果であり、ニポーンの守備が良かったと言うべきものではな いのである。

対して得点はどうか というと、これもまたカメルーンとデンマークの自己崩壊を考慮に入れざるを得なく、評価は難しい処である。

元来ニポーンの攻撃 は基礎戦術がないにも関わらず、得点を挙げる時は綺麗な形になることが多い。

ブラジルのように崩 しきっての得点を狙う身の丈知らずではあり確実性には欠けるのだが、

目指す処がそこだけ に到達すればいい形になるのである。

ここで今大会の得点 を全て列挙してみる。

1.カメルーン戦の本田:

右サイド松井からの クロスは素晴らしかったし、本田のトラップも冷静で素晴らしかった。

しかしGKはワンサイドカットを無視した動きでコースを空けてしまい、明らか にGKの自滅である。

2.デンマーク戦の本田(FK):

これは素晴らしいFKではあった。

3.デンマーク戦の遠藤(FK):

空いたコースに蹴り 込んだだけのデンマーク守備陣の自滅である。

4.デンマーク戦の岡崎:

前に人を割いたデン マークに対するカウンター。本田のキープからのパスは素晴らしいが、崩れたDFを突いたものであ る。

結局相手がちゃんと していても入ったと言えるものは本田のFKぐらいである。

事実ちゃんと守られ たパラグアイ戦では決定機すらほぼ無かった。

つまるところノー トップワンシャドーという変則的なシステムが機能したとは言えず、

守備同様、またはそ れ以上に個人に依存した戦術だったのである。

人を組み替えて後は 頑張れ、を戦術と呼べるのかどうかは知らないが。

こうしてみると攻守 ともニポーンが優れていたとは毛頭言えず、コンディショニングと走りきった努力、

それだけが優れてい たとしか言い様がないのである。

しかも一次リーグを どう突破するか、トーナメントを如何に戦うか、そういう戦略があったとは考えられない。

ただひたすら頑張っ て行けるところまで、である。大東亜戦争より酷い戦略の無さである。

わしはよく2002年のトルシエを引き合いに出すが、初戦のベルギー戦の前半では中盤 の省略、

ロングボールの多用 により体力的消耗を抑えようとしていた。

おそらく、そのグ ループで最も難敵であるベルギー相手には消耗戦を避けようとしていたのだろう。

しかしそれでも体力 的消耗は激しく、ベスト16では、最終的に三位になったトルコになす術無く破れてしまったのだ が。

対して今大会のニ ポーンにそのような戦略があったかどうか。

全ての試合で一本調 子、相手により戦い方を代えるわけでもなく、ひたすら走る頑張る、であった。

これでベスト4等とは烏滸がましいにも程がある。ベスト8までなら このやり方でも行けるかも知れない。

しかしベスト4には絶対不可能である。勝ち残るべくして戦わなければ無理なのであ る。

戦術、戦略とも欠如 したままにベスト16に残ったことは奇跡に近い。カメルーンとデンマークの自滅がなけれ ば本物の奇跡である。

更には初戦でオラン ダがデンマークに2-0で勝ったことも幸運だった。

デンマークにとっ て、あの不運な2失点はこの試合だけの不運ではなく、一次リーグを戦う上での不運に まで肥大してしまったのだ。

二戦目でニポーン戦 に臨むオランダにとって、文字通り蝿のように鬱陶しいニポーンの守備につき合うのは楽ではないし怪我も怖い。

意味不明にジャンボ 鶴田張りのジャンピングニーをかましてくるセンターバックもいるのだ。

まあこれが関係ある かどうかは解らないが。

なら1点取って勝てば良い、そうなるのは自明であり、優勝を目指し事実決 勝まで残ったオランダがそう計算しない筈がない。

結果的にはニポーン にアドバンテージが出来、それに煽られたのかデンマークは自滅していったのだ。

遠藤のFKに対する守備、具体的には壁の位置とGKのポジ ションなど、あり得ないのだ。

いきなり遠藤がテレ ポーテーションでもしてきたのならいざ知らず、そこにいたのだから、少なくともそれもケアして壁を作らなければならない。

それなのに遠藤から ゴールが見えようかという壁である。更に遠藤のFKはかなり内に寄ったものだった。

遠藤の技術を持って すれば、ベストショットとはお世辞にも言えない平凡なFKだった。

それでもソーレンセ ンが取れなかったのはポジションを自身から見て右に置いていたからに他ならず、

壁もポジションも全 くなっていなかったという体なのである。

本田に注意していた のは解るが、それでも酷すぎる守り方である。

ついでに言えばあの ポジションでは、本田が蹴っていたとしても、遠藤と同じ方向に蹴っていれば入っていただろう。

あれほど酷いFKの守り方はアマチュアレベルでもなかなか見受けられない。

それほどまでに冷静 さを欠いていたのだろうが。

この場面については 繰り返しになるのを承知で書いているが、

ニポーンの大本営発 表では全く取り沙汰されないので敢えてもう一度述べておいた。

結局、将来に繋がる と言えるのは、選手はそれでもそこそこ育っている、これだけだった。

ニポーンダイヒョー には戦略も戦術もなく、努力の甲斐あって幸運に恵まれてトーナメントに出場できておめでとう、という処だ。

ただ。

わしが不 思議に思うのは、戦術も戦略もない中で選手が走り続けた、という事実である。

どうやっ て彼らはモチベーションを得たのであろうか。

ここはメ ガネくんにカリスマがあったと認めざるを得ない。勿論正しい意味でのカリスマであるが。

徒手空拳 でも選手を走らせることが出来る、世界でも有数、いやもしかしたら唯一無二の監督であろう。

全く理解 不能であるが、この点だけは凄い能力であるのだと思う。

今後は催 眠術師としてでも活躍できるのではないか。是非ともその方面での活躍を期待したい。

相も変わらずジャー ナリズム不在のニポーンである。

大本営発表であり ミーハーであり迎合的であり・・・・

勝利、優勝へのリア リズムを追求したスペインを美しくないと批判したキムコがむしろ清々しい程である。

ちょっとで良いから フットボール、ワールドカップの素晴らしさを伝えて欲しいものである。

例証1:ちょっとボールを支配すれば「オランダの時間です」

森光子でも呼んでこ い。

例証2:オランダのファウル責めに引けば「今大会で一番悪いです」

そら跳び蹴り喰らわ されたら誰でも慎重になるわい。

例証3:ちょっとボールの支配を預ければ「ドイツは押し込まれてい ます」

引いて守ってますが なにか?

例証4:ドイツとの準決勝後「スペインの完勝でした!」

君たちの大好きなポ ゼッション率はスペイン51%でしたが完璧ですかそうですか。

例証5:デンマーク戦の二点目の後「前から当たって素晴らしい!」

とてつもなくあり得 ない戦術です。

例証6:ドイツ戦にて「メッシが三人をものともせずドリブルを仕掛 けたぁっ!」

囲まれてパスコース がないだけです。

例証7:GroupGを表し「死のリーグと呼ばれていま す」

ニポーン限定で。 あ、北朝鮮的にはもしかしたら文字通りの表現。

例証8:準決勝にて「ウルグアイは日本の守りを参考にすれば」

ってこら国辱もんだ ろがっっ!!

とまあできるだけ聞 かないようにしているわしが幾らでも挙げられる程の酷さである。

ハーフタイムなどの ハイライト映像や怪説など見てもいないが、まあ同程度かそれ以下だろう。

それにしてもドイツ に対する扱いは酷すぎる。

おそらくはポストメ キシコ五輪世代のアンチテーゼがそのまま残っているのだろうが、

どこからでも点が取 れ記録的な得点を挙げた攻撃力も守備の整合性も

ゾーンディフェンス 隆盛の先陣を切った功績も若手主体の躍動感溢れるフットボールも、ほとんど全てをガン無視である。

ドイツに関してはま た後述の予定であるのでここでは指摘程度にしておこう。

まあ専門的に過ぎる 部分はともかく、基本的な守備戦術、今の流行全般、各国の守備/攻撃戦術、

ワールドカップにお ける各国の戦い方、それぐらいは言及できても良いのではないか。

遠藤のFKに対するデンマークの守備の齟齬、

ゾーンディフェンス の基本構造、

アルゼンチンの攻守 が古式ゆかしいものである事、

ブラジルの準々決 勝、ドイツの準決勝の戦い方、など・・・・

これだけでも見方が 全然変わると思うのだが。

まあボールの支配と ゲームの支配が同義でないことすらよく解らない人が多いので、この程度でも難しいのかも知れないが。

ならば人の名前だけ ちゃんと呼んでおけ。

その方が絶対面白く なる。

一応呼称は統一して という条件も必要になるが。

ん〜〜毎 回同じ事言ってるなあ、わし・・・・

本来であればボール の評価など必要ないのだが、やはりこの世紀の悪球については述べるしかないだろう。

もちろんどの様な ボールであろうとも適応するのがプロフェッショナルであるべきなのだが、それでもこのボールに関しては特別ではないか。

思った所に飛ばず、 思った所に来ないというシーンがあまりにも多すぎた。

それを最大限に悪用 (?)したのはシュバインシュタイガーであろうが(笑)、選手個々の技術だけではない変化では興ざめである。

しかもそれほど受け にくいボールであるにも関わらず得点は史上最低レベルだった事はシュートの正確性をも奪ってしまった側面は否定できない。

勿論出場国全体が ゾーンディフェンスを徹底、確立した事も、体力の消耗を最低限に抑えられる気温、気候であった事も関与しているのではあるが。

巷(というかおそら くニポーンだけ)で言われている

「ボールによる変化 の付きにくいショートパスを多用するスペインが有利だった」は間違っているが、

それでもロング フィードが繋がりにくい傾向があったのは否定できない。

スペインに関しては 長短のパスを織り交ぜるのが本来のパスワークであり、サイドチェンジなどロングパスで展開するのが通常の姿である。

しかしこの大会、特 に決勝などでは安全性を保つためにショートを繋いでのサイドチェンジが目立った。

これでは十分に守り を固める時間ができてしまい、有効なサイドチェンジは難しくなる。

従ってこの点では全 く益を得ていないのである。

ショートパスに関し ても実はそうだと思う。バルサでも代表でも、もっと正確なコントロールによる速いパス回しができていた筈であるが、

トラップミスも目 立ったしパス回しも遅くなってしまっていた。先のサイドチェンジなどはその好例である。

ただし元々技術のあ る選手が多いだけに、ジャブラニの扱いには比較的長けていたとは思う。

従って戦術云々は関 係なく、元々の個人能力が抜きん出ていたことを証明したに過ぎないのである。

しかしワールドカッ プという舞台ではやはり最高の技を観たいものではないか。

その点で興を削ぐ ボールであったことには相違ないだろう。

ユーロでは揺れる変 化の少ないユーロパスであったが、この延長上にあるボールであればまた違った内容になったように思える。

この点で は至極残念な事であった。

前回は攻撃と守備に 分けて書いたのであるが、今回は一緒くたにして述べることとする。

フットボールという スポーツの性質上、本質的に攻撃と守備を分けて考えること自体が間違いなのであるが、

解りやすくするため に前回は分けてもみたものである。

しかし今回に関して はゾーンディフェンス全盛であり、そのため攻撃に関しても似通った形になってしまう事は否めない。

つまり、ゾーンディ フェンスでは選手各々の距離が短くなり、最終ラインからFWまでの距離も短くしてスペースを消すの が大前提となる。

従って残る僅かなス ペースはサイドかDF裏であり、攻撃にはここを突くしかないという状況なのである。

つまりはボールを 奪ったらスペースのある内に早くパスを出さないと前線まで繋げない。

カウンターばかりが 目に付いた所以であり、守備偏重な大会だったとの誹りは免れまい。

まあこれは全てドイ ツが悪いのだが。

マンツーマンの権化 とまで呼ばれたドイツが前回大会に於いてゾーンへの変更、そして三位までの躍進を見せたのだ。

これを観て真似しな い方がどうかしている。

毎回繰り返して本当 に申し訳ないのだが、あくまでも一般論、平均的にみてだが、

ドイツのボールを扱 う技術はシード国レベルの中では低いのである。

そのドイツがゾーン ディフェンスを採用して堅守を誇り三位になったのだ。

平均的技術の低い チームが参考にするのは当然である。

更には攻撃では最も 多くの得点を挙げていたドイツを無得点に抑え込んだのがゾーンの本家本元のイタリアである。

イタリアがチェコ戦 で見せたゾーンの作り方は素晴らしく且つ美しいものであったことは特筆しておいたが、これもまた参考にされたことだろう。

ゾーンディフェンス については以前触れた本も含め、最近いくつか出版されているようだが、

詰まるところ縦幅を 短くして且つ層構造の守備ラインを敷き、他の選手と連動して守るものと考えれば良い。

観る側からすれば綺 麗な動きかどうかだけ解れば十分である。

今大会では綺麗な ゾーンを敷くチームがほとんどであった。

ドイツ、パラグア イ、ウルグアイなどはその筆頭であろう。

アジアでこれができ ていたチームはないのだが。

この流行は今暫く続 きそうである。

ちなみにこれを崩す 方策はまたもドイツが示している。

次回大会でこれを真 似するチームが増えていれば面白いシーンも増えそうである。

ところでスペインの 守備だが、これはちょっと次元が違う。

一応ゾーンではある のだが、その圧倒的なポゼッション故に攻撃を受けるシーンがあまりにも少なく、

更には中盤の守備力 も強いため〜MF登録の選手はほぼ全員がボランチ(スペインだからピボーテか)とし ても一流である〜に、

最終ラインまで行き 着く事も少なく、従ってラインを整えるより早くにボールを奪ってしまっているケースが多すぎる。

もちろんゾーンの理 想形態ではあるのだが、これを実現できるのはスペイン以外にはブラジルぐらいだろう。

「できる」と「す る」は違うので多分しないだろうが、次大会で是が非でも優勝しなければならないブラジルはこれを採用してくる可能性もある。

そうなれ ばブラジルの優勝は揺るがなくなるだろうが・・・

前回大会の決勝進出 国がともに一次リーグで敗退し、優勝したスペインも初戦を落とし、三位のドイツも二戦目でセルビアに破れた。

まともに戦えば、お 互いがベストの状態であればまず無いと言っていいほど、所謂ジャイアント・キリングが目立った大会でもあった。

その理由を考察して みたい。

まず第一に一ヶ月間7試合という超過密日程であることは考慮しなければならない。

先ほど傍点付で書い たような条件は実はほぼあり得ないのである。

チーム事情、目標に よりどこでトップコンディションにするかは全く異なってくる。

例えば一次リーグ突 破だけが目標であれば初戦からトップコンディションにしようとするだろうが、

優勝が目標のチーム であればそんなことはあり得ない。

所属チームの試合が 終わって休む間もなく始まるワールドカップにおいて

トップコンディショ ンを一ヶ月7試合維持できる人間などいる筈がないからだ。

従って優勝を狙う強 国であれば一次リーグはできるだけ消耗を避けた戦い方になるのだ。

また強国同士がとも にコンディションの照準を準決勝に合わせたとしていても怪我や疲労の蓄積、

さらには出場停止で それが叶わなくなる可能性も高い。

従ってそれぞれの チーム事情により「ベストが尽くせるベストな状態」は異なるものであり、

それがお互いに一致 することなど皆無に等しいのである。

わしはよくワールド カップにおける戦略について口にするが、各国とも目標に達するためには

大前提として考えて おかなければならない条件なのである。

この条件がジャイア ント・キリング発生の第一条件でもある事は理解しやすいだろう。

要するにベストを尽 くさない強国とベストを尽くす中堅以下の戦いになるのだから、

強国が負ける確率が 高くなることは当然だろう。

ただしこの条件は当 然ながら今大会に限ったことではない。

いつどこの大会に於 いても生じうる大前提なのであり、どの大会に於いても一つや二つはあり得る事である。

しかしニポーンでは ほとんど誰も指摘しないので敢えて書いているだけである。

それではこの大会で これだけジャイアント・キリングが乱発された理由を考えてみたい。わしが思いつくのは下記の如くである。

①ジャブラニ

②気圧条件

③気候条件

④ゾーンディフェン スの流行

それぞれについて考 えてみたい。

①ジャブラニ

先の項でも述べた が、守りにくい事もありながら最も影響を受けたのは攻撃であろう。

正確なラストパス、 シュートが蹴りにくいこのボールによる全体の得点力の低下は否めない。

特に強国が最少得点 での勝利を狙う一次リーグに於いては影響必至である。

②気圧条件

これは①とも関連す るのだが、高地と低地の差が激しいこの大会では、

会場に依ってボール の軌道が変わっており、これで思わぬミス、失点も目立ったと思う。

得点力の低下に加え て失点が増える一因だったのである。

③気候条件

南半球は冬であり、 比較的涼しい中での試合が多かった。

これにより体力集中 力が持続しフルタイム走りきる事が可能になった側面は大きい。

ニポーンなど最大限 その恩恵に与った部類だろう。

強国があまり走ら ず、中堅以下が走りきったのであれば持てる力の差は半減、いや激減するのだ。

④ゾーンディフェン スの流行

これもまた③と関連 するのだが、ゾーンで守る以上前線からの守備が必要になる。

中盤より前の運動量 は気候条件により維持が可能となり守備は安定し、ひいては失点も減ったのである。

しかも敵に付いて動 くマンツーマンと比較すればゾーンの方が体力的にも効率的である。

これら条件により、 総じて得点が入りにくい大会であった、と言うことになるのだが、

だからこそ積極的に 先制を狙ったチームが勝つことが多かったのだろう。

本来は同点にし、さ らには逆転できる力を持ったチームでも、上のような条件でその力を発揮できなかったのだ。

結果として逆転の少 ない大会であり、先行逃げ切りによるジャイアント・キリングが生じやすい大会であったと言うことだろう。

イタリアにしろフラ ンスにしろ、本来は先制してカウンターで点を重ねるのが得意なチームであり、

先制されても逆転で きる力を持ったチームである。

これと対戦するチー ムが勝ちを確信したものではないだろう。

ただ、勝つか最低で も引き分けるため、先制を狙った。

本気で来ない相手な のだから先制も不可能ではない。

そして点を取ってし まえば逃げ切りが可能だった。

そんな試合が多かっ たのは、上記の理由になると思う。

しかしここで特記し ておかなければならないのは、ジャイアント・キリングを起こしたチームは皆、

これにはニポーンを 含めても良いが、「強国を相手に勇気を持って攻撃を仕掛けた」事である。

これは間違っても当 たり前のことではない。

むしろ強いチームに は引いて守ってカウンター、これが常識であった。

しかしこの大会を機 に、その考え方は過去のものになるのではないだろうか。

引いて守るより積極 的に前から守った方が点を取られる可能性も、点を取る可能性も増す。

戦術的な差はほとん どなくなっている現状であれば、後は個人能力と積極性、努力の差だ。

要するに頑張ればな んとかなる状況になってきているのだ。

この傾向はユーロも そうであったが、この大会ではより顕著に表れていると思う。

消極的な戦いで勝ち 残ったチームはない。

ベスト8で破れたブラジル、

そしておそらくは一 試合あたりの走行距離が最高レベルであるドイツが

消極的な戦術(あく までもドイツ的に、であるが)で破れたのは、

この傾向の象徴で あったと思う。

フットボールの潮流 は、より積極的な方向へ流れているのである。

まだまだ続けます総評。

所謂公式データなるものが あるんですが、数字だけ眺めてもなんの意味もありません。

これをどう捉えるか、どう 理解するか、これは結局見る者、つまりは結局そのチームに対する目により変わってくるものです。

素人のわしでも眺めている 内にいろんなポイントに気が付きます。

わしが「こういうチームだ な」と漠然と考えていたことを、数字で見れる場合も多々あります。

こういう見方も、また一つ フットボールの楽しみ方ではないかと。

まあ素人のわしが解る事ぐ らい、キョーカイのエライ人は解って実践できるハズなんですが、

どう考えてもそうではない ので、素人のわしでもこれぐらいは理解できて、

日本がどこを見ながらチー ム作りをするべきかの提言とするために、

ベスト8以上のチームに関し、それぞれのStats、そして 比較検討をやってみたいと思います。

できるだけスペイン、パラ グアイ、そしてドイツに肩入れせずに書くつもりですが・・・・・(^^;

ということで初めてみよ う。

まずは誰が言ったか知らな いが優勝候補でもあったアルゼンチンである。

まずここで下段の「30分あたり」について断っておく。

単純に「1試合辺りの平均値」で比較するのでは延長があったか否 かで数値がかなり変動し、

もちろん基本条件も異なるために30分区切りで平均を出してみた。

別に15分でもいいのだが、そうすると数値が小さくなり

差が見えにくくなる事も考慮して30分で区切ることにした。

さて本題に入ってみよう。

まずポゼッションは一試合も譲ることなく全試合50%超である。

一試合もポゼッションを譲らなかったのはチームはスペ インをおいて他にない。

攻撃には3トップ+1or2程度の人数しかかけないのに、この数字は驚異的であ る。

逆に敵チームのオフサイドは5試合でわずかに2。

これだけでもわしが評してきたアルゼンチンの戦術が表さ れている (笑)

つまりは前は前で頑張り、後ろは後ろで引いて守る形をこ の数字が表 しているのである。

他と比較すれば一目瞭然だが、この数字はこの大会におい て異常であ る。

ゾーンディフェンスの最大の利点はオフサイドトラップを 掛け易い事 である。

むしろそのためにゾーンにすると言っても過言ではないの である。

全く別のフットボールをやっていた、ということになるの ではない か。

さらにもう一つ、この大会でゾーンが流行だった理由が示 されてい る。

アルゼンチンが最も得点を挙げたのは韓国戦であるが、

韓国はマンツーマンを敷いていた。

ゾーンとマンツー、いずれが優位かはその時流行の攻撃戦 術、システ ムにより

異なるのは当然なのだが、現在の流行においてはマンツー が劣位であ ることをこの数字が示しているとは考えられないだろうか。

アジアという特異な地域の難しさがここにも表れている。

つまり、アジアで戦うにおいて、韓国のような「アジアの 強国」はカ ウンターを喰らい易く、

ゾーンよりむしろマンツーの方が守り易いのだ。

そしてそこからゾーンに移行しようにもテストが思うよう にできな い。

ならば慣れ親しんだマンツーの方が、と本戦に臨むとこう いう結果に なってしまう。

牛後と鶏口の狭間にいる難しさである。

ざっとこのような形で続けてみたい。

もっと書けることもあるのだが、それは最後に8カ国の比較にて述べる方が良かろう。

まだまだワールドカップは楽しめるのである(笑)

目を引くのはシュート数である。

1試合平均19.4本なのだが、アメリカを除き全て相手より多く打って いる印象である。

残念ながら結果=ゴールはならない確率が高いのだ が、

ここには一つの意味があると思う。

ポゼッションは大体イーブンであるが、攻撃はとにか くシュートで終わる形、

〜これは基本的な考え方である〜で終わるようにして いる事を表していると思う。

ベスト8中、最も実績が無いのがガーナである。

だからこそ基本に忠実に、カウンターを喰らわないよ うにシュートで終わる形を徹底しているのではないか。

前回大会、高いラインを維持してブラジルにカウン ターで痛めつけられた事の反省もあるのだろうが、

カウンターを喰らわないようにする基本戦術がシュー トで終わる事である。

惜しむらくはシュートの割にCKが得られていない事である。

ここにはShots on goalまでは載っていないが、

ここを増やすともう一段階上を目指せるのではないだ ろうか。

更に、敵をオフサイドにかけた回数も目を見張るべき 物だと思える。

3位、4位のドイツとウルグアイを相手にそれぞれ4回、6回である。

わしはここにガーナの勇気と心意気を見る。

明らかに格上の相手にラインを高く保った証左なので ある。

先のアルゼンチンは5試合で2回、ガーナはドイツとウルグアイ相手に10回なのである。

モダニズムをちゃんと理解し、それに即して戦術構 築、さらにはプレイ上で実践したからこそ出せる数字であると思う。

前回大会、ブラジルに気高く敗れたガーナであるが、 今回も気高く敗れたのだなと思う。

次回大会、もっとも楽しみなチームである。

まず興味深いのは一次リーグでオフサイドをそれぞれ3、3、2回と取ってきたにも関わらず、

トーナメントに入ってからは1回ずつと明らかに減少している点である。

ニポーンもスペインも裏に通すのが好きなチームであり、オフサイドを取り易いチームであるにも関わ らず減少しているのだ。

ただしニポーンはノートップという異形なシステムであり、裏に抜けるプレイ自体が少なくなっていた 事も併せなければなるまいし、

スペインもオランダ戦を除きオフサイドにかかった数は少なく、

また裏狙いは目に見えていたため事前にカットされるケースが多かったことも影響していよう。

だが本当にそれだけだろうか。

わしは仮説として、それぞれの試合に応じてラインコントロールを緻密に変動させた結果ではないかと 考えている。

大まかに言えば一次リーグではラインを上げて守り、トーナメントでは下げて守った、という事だ。

ただし、ラインを下げてでもmen to manには持ち込まず 前方からのチェックを激しく 行っていた事は明記しておくべきだろう。

パラグアイもまた、伝統を捨てていたのである。

もちろんパラグアイの試合を全て検証しなければラインコントロールの件で確証は得られないのだが、

ここは残念ながら映像がないためあくまでも仮説としておく。

パラグアイと言えばどうしても最少得失点というイメージなのだが、今回もやはりここは伝統のまま、

総得点は3点、総失点が2点と点の入らないフットボールを演じている。

シュート数もかなり少ないのだが、ワンチャンスをものにできるかどうかというフットボールを演じき るその精神力は凄まじいものがあると思う。

それほどの精神力だからこそPK戦にも自信が持てるのだとも思える。

また、今大会最もスペインを追い込んだのはパラグアイだろう。

そのパラグアイがPKを外してしまったのは皮 肉だった。

もう一つ気になったのは、ニポーン戦とスペイン戦のファール数である。

ポゼッションはニポーン戦が58%、スペイン戦が40%だからスペイン戦での ファールが格段に増えそうなものだし、

ましてスペインの選手は一人一人のキープの時間が長いのだからなおいっそう増える筈である。

実際には26と24でほとんど変わらない。ニポーン戦は延長があるから30分長いのだが、

それを差し引いてもポゼッションほどの差は出ない。

わしはここにゲームプランの違いを見る。

ニポーン戦はベスト8進出の為の戦いであり、や はりPK戦を狙いとにかく失点を防ぐ事を考えた。

スペイン戦ではむしろ持てる力で勝負に出た、この違いではないだろうか。

まあニポーンとスペインではセットプレイでの決定力に雲泥の差があるのだから

この点も考慮しなければならないだろうが。

いずれにしろ、戦う相手、または状況で様々にゲームプランを建てる事ができるチームであるのは間違 いないだろう。

ここにメッシのようなプレイヤーが現れれば更に上位に上り詰めるかもしれない。

ガーナ同様、次回が楽しみなチームである。

さてブラジルである。

守備的と揶揄されながらもそのポテンシャルから優勝候補ではあったが、

オランダに飲み込まれてしまい、二大会連続でベスト8止まりであった。

ブラジルは準々決勝、ドイツは準決勝の戦い方がネックであるとすら思える。

ブラジルの場合、総じてベスト8の出来が非常に落ちる傾向があるのだ。

2002年でさえ、イングランドだから勝てたという体の辛勝である。

この戦略はもう転換すべき時に来ているのかも知れない。

まずポゼッションを見ると一次リーグでは63、56,61とかなり高いボール支配を誇ったが、

チリ戦では50、オランダ戦では49と明らかに下がっている。

これはやはり体力の温存を図り、先制したら引いて守ってカウンターに徹した結果だろう。

ただチリ戦ではそれが功を奏したが、オランダ戦ではボールの支配がそのままゲームの支配に繋がり致 命的になった。

オランダ相手と言えどもボールの支配を仕掛ければブラジル優位は動かない。

力でねじ伏せるべき試合であったように思う。

ブラジルといえども相手を見て戦う必要があるという事だろう。

もっとも、オランダがファール、警告覚悟で仕掛けてくることまでは読めなかったかも知れないが。

被ファールはコートジボワール戦に次いで多いが、警告もオランダに4である。

これにペースを更に崩された向きもあろう。

シュート数もオランダ戦ではかなり少ない。

オランダ相手に人数と運動量をかけずにおいてはシュートなど打てない、という事だろう。

毎回優勝候補な ブラジルだがこの二大会は低調である。

次回は本国開催 であり、優勝が義務づけられている大会となる。

どのようなチーム作りで来るか非常に楽しみである。

ちまちまの更新であり短めの文章だが、最後にはベスト8をまとめて比較検討するのが本論である。

グラフ化とかも考えているのだが。

さてここからベスト4、7試合でのStatsである。

ウルグアイで面白いのは、ポゼッションに比較して被 ファール数、シュート数が多い事である。

メキシコ戦など、ポゼッションが41%と大きくボール支配を譲っているにも関わらず、

被ファールは20(メキシコ13)、シュート数では15(メキシコ11)と上回っている。

昔からカウンターは秀でたチームだったが、速攻でチャン スを作り、シュートまで行き着く形が作れる事をこの数字が示している。

しかし逆にオフサイドにかかる数も多い。

ガーナが高いラインを保ち続けた事は先述したが、ガーナ 戦では6回もオフサイドにかかっている。

もう少しラインを読み切れていればフォルランの単独得点 王もあったかも知れない。

個人的には好きな選手だけにここは残念である。

トーナメントに入ってからは毎試合失点し、トータル8失点では堅守と呼ぶに相応しくないだろう。

オランダの二点目はオフサイドだから差し引きたいがガー ナ戦のスアレスのセーヴもあるので相殺である。

トーナメントに入ってからはエアポケットに入ったように 集中力が途切れたり、

フリーにシュートを打たせる場面が目立った。

パラグアイやスペインのように途切れない集中力があれば 決勝に出ていたのに、と思わざるを得ない。

まあ要するに今回のオランダが嫌いなだけなのだが (笑)。

こう見てみると良いチームでベスト4に残ったのも当然なのだが、

守備力が欠如(あくまでも比較的である)した分、4位止まりだったのかなあと思わざるを得ない。

パラグア イの守備力とウルグアイの攻撃力を併せればスペインも倒せそうな気がしてきた(笑)

ドイツといえばやはりその得点力だろう。合計16点はダントツである。

中盤より前で点を取っていないのはシュバインシュタイガーだけであ り、

ボランチのケディラ、DFのヤンセン、フリードリヒも得点を挙げており、どこからでも点が取 れ、

また得点を挙げるための方策も練り込んであるチームである。

ただしこれは表裏一体なのだが、セットプレイで上がったDFが残って得点、シュートまで行ければまだいいが、

奪われた場合にはダッシュで戻る必要が生じ、これでは体力の消耗は 避けられない。

元々走るフットボールである以上、7試合戦うには余計な消耗は避けなければならない。

この辺りのジレンマを解消できていれば、準決勝は全然違う試合に なっていたかも知れない。

もう一つ、これは特記しておかなければならないが、ドイツはファー ルが少ない。

与ファール一桁の試合が三試合もあるのだ。セルビア戦の19は審判がアレなので多くはなっているし、

この試合で大会唯一の退場者を出してしまったのだが、これを除いて しまえば相当クリーンな試合運びをしていた事が窺える。

一つにはメンバーが代わるとチーム力も落ちてしまうという層の薄さ も影響しているのだろうし、

得点の入りにくい大会だけにセットプレイの重要さ、怖さが強調され ていたこともあるのだろう。

だとしても、全体としてファールを避けたクリーンな試合運びであっ たのは繰り返し明記しておきたい。

ここ数年他国に与える影響の大きいドイツであるが、ここも皆が真似 をしてくれれば次回は素晴らしい大会になるだろう。

この視点で見ると、両チームとも慎重かつ地味に進めた準決勝が、実 は素晴らしい試合であったことにも気づくだろう。

ファールは両チーム合わせて20に足らず、警告も0である。

攻撃のスペクタクルは欠如した試合ではあるかもしれないが、フット ボールの魅力はそれだけではない。

双方のゲームプラン、支配の仕方、駆け引き、そしてファール無しで の互角なポゼッション、それらを理解せずにこのゲームを語るべきではない。

また、ポゼッションの面から言うと、ドイツであればもう少し高くで きそうな気もする。

昔よりドリブルの巧い選手が増えた印象はある。

スペインに比較するのは野暮だとしても、やはりドリブルでキープす る場面を増やせばより面白くてより強いチームになっていくだろう。

まだ若い選手が多く、ほとんどの選手が次回大会も代表と して活躍できるだけに、非常に楽しみなチームである。

そこにクローゼが居座れば、また面白いのだが。

元々は好きなタイプのチームだったのだが、今回はどうも 好きになれない(笑)

いまだに揶揄されるドイツやウルグアイの昔のスタイルを 観るようで、どうにも好かんというのが本音である。

フィジカル重視でファールも厭わないスタイルであった時 代は、確かにその二カ国にはあったと思う。

しかしその二カ国は近代化してここまで勝ち上がったの に、オランダはその逆を行っているとしか言い様が無い。

スペインへの与ファール28に警告8退場1(しかもおまけだらけで)は論外としても、

ニポーンに18、ブラジルに20も相当酷いし、総警告23はダントツの数字である。

ニポーンは元々フィジカルコンタクトに弱いが、それ以上 に基本として弱いチームなのに(^^;

まああの試合は一次リーグの中休みだったのだから、 ファールで逃れる事も厭わなかったと言えばそれまでだが。

思うに、ブラジル戦でフィジカルコンタクトと言えば聞こ えは良いがダーティな戦術を採り、

それが幸いしたので決勝でも同じ事をやってみたのではな いか。

そこまでしても勝ちたいのは当然であるが、それで負けて しまえば罵倒されるもやむを得まい。

スペインのフットボールの系譜が旧来のオランダに属する のは否定できないのだが、

今のオランダは80年代以前のウルグアイとでも言うべきだろう。

両翼を広く使う攻撃スタイルは面白いのだが、どうもロッ ベンの個人技、スピードに頼り過ぎた嫌いもある。

この辺も低迷期のドイツみたいで好きになれない。

・・・決勝でつまらない思いをさせられると当分引っ張っ てしまうのだなわしは。

次回大会、フランスとイタリアの二の轍を踏まない事を切 に祈る。

攻撃的と言われるスペインであるが、実際にはポゼッションして シュートまでは行きつくのだが

決定率には明らかに欠ける印象である。

総得点8はドイツの半分に過ぎないのだ。

ここにはフェルナンド・トーレスの不調の影響も大きいが、

かといってマタでは裏への攻撃、ジョレンテではポストと攻撃を読ま れてしまう嫌いがあるので誰をどう使うべきだったかは

非常に難しい問題である事は間違いない。

決勝戦でのゴールも、フェルナンド・トーレスだから容易にクロスを 入れる事ができたと言う側面もあるのだ。

ポゼッション、シュート数に比して被シュート数、失点は格段に少な く、ポゼッションが攻撃よりむしろ守備に有効な事を示している。

ポゼッションが高ければゴール前に行きつく時間はどうしても長くな り、その分相手の守備を固めさせてしまう。

しかし守備が固まった分カウンターには転じ難い訳で、しかもスペイ ンのDFはカウンター慣れしている選手ばかりである。

つまりはポゼッション=相手に攻撃をさせない攻撃=守備、という訳 だ。

リアリズムとモダニズムを最も体現したチームと言えるだろう。

考えてみればリアリズムなチームの筆頭としてバレンシアがあり、レ アルも同様であるし、

モダニズムとしてはバルセロナがこれは世界的にも筆頭なチームであ る。

これをちゃんと纏め上げたのが今のスペインなのであり、過去の遺恨 やリーガでの遺恨も帳消しにして

一つのチームを纏め上げたデルボスケの手腕こそ評価されるべきだろ う。

まああのギャラクティコを纏め上げた監督なのだから、これぐらいは 容易かったのかもしれない。

またこれはドイツでも指摘したが、ファール、警告が少ない事は明記 しておくべきだろう。

クリーンなチームが勝ち上がり優勝するのは正しい事である。

その両チームが準決勝で戦ったのだから、地味でも美しい試合を演じ る事ができたのだ。

攻撃的なチームが勝つ傾向にあると思ってきたが、この表現には見た 目の印象による勘違いと語弊があり、

実際的には積極的に守備を行うチームが勝ち上がってきたのであり、

更には積極的且つクリーンに守備を行うチームが優勝する事になった 訳である。

優勝するチームは優勝するべきチームなのであり、優勝するべく戦っ てきた結果なのでもある。

さて明日から夏期休暇で帰省するのだが、戻ってきてからは以上Statsをベスト8以上で纏めて考えてみたい。

どこをどう纏めるかは田舎で寝る前に考える事にする(笑)

まだまだ続けますワールドカップ総評。

ここまでは各国のStatsから各チームの概略を書いてみましたが、

ここからは比較検討に入りたいなと。

まずはシュート数などから。いざ。

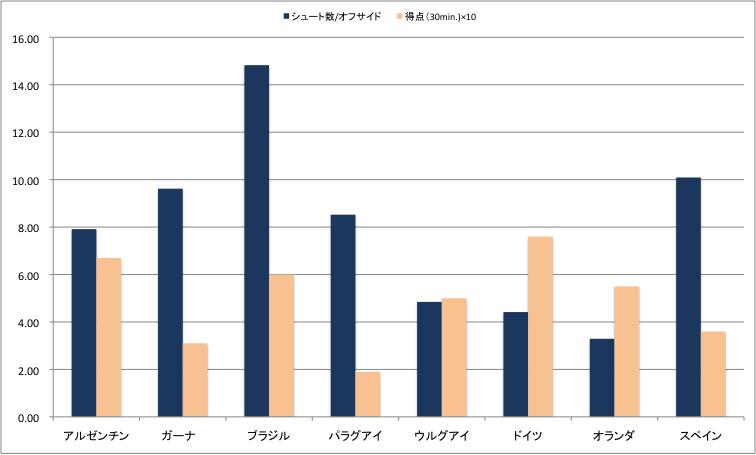

まずは総シュート数とゴール数の比較である。

シュート数はスペインがずば抜けて多く、逆にパラグアイはずば抜け て低い。

勿論左側の四カ国はベスト8まで5試合、右側は決勝/三位決定戦までの7試合での

総シュート数であるのだからこれだけで単純に比較するわけにはいか ない。

指摘できるのは上の如くスペインとパラグアイのシュート数ぐらいだ ろう。

比較する為には平均値を出す必要があるが、一試合平均では延長の有 無により数値も変動するので、

ここは30分平均で比較してみたい。

それが下のグラフである。

こうしてみると、シュート数が多いチームは順にアルゼンチン、ガー ナ、ブラジル、スペインとなり、

スペインを除き他はベスト8止まりである。

何度も「攻撃的なチームが勝つ」と宣ってきたが、ちと自信が無く なってきた。

攻撃的に見えたオランダなど30分あたりのシュート数は8チーム中7位である。

最多得点のドイツですら5位である。

しかし事はそう単純ではない。

シュート数が多い=攻撃的、ではないのである。

ここにはポゼッションとの相関も考慮に入れなければならないのだ。

ポゼッションに関しては1試合平均で並べて示してシュート数と並べてみる。

一見で上位と下位が対照的である事が判ってしまう。

下位4チームはパラグアイを除き

シュート数(/30min.)=ポゼッション/10プラスαという数式で示されるのに対し、

上位4チームとパラグアイは

シュート数(/30min.)=ポゼッション/10マイナスαという数式で示されている。

つまり、ポゼッションに応じたシュート数が適当だったかどうか、

言い換えれば無駄、無謀なシュートが多いか少ないか

これが上位進出の鍵を握っていたものと考えられるのである。

しかも、上位4チームのうちウルグアイ、ドイツ、スペインは定数αの数値が2.5前後と似通っている。

この3チームとも、この大会でわしの目を引いたチームである。

(元々好きなチームでもあるが(笑))

今大会の美しきチームはこんな処でも似通っていたのである。

結局、わしの印象、「攻撃的なチームが勝つ」は、正しくは

「積極的なポゼッションから着実なシュートを狙うチームが勝つ」と いうべきなのだろう。

・・・ただし大嫌いになったオランダと大好きなパラグアイがここで 似ているのはちと・・・・・・・・・(^^;;

一応断っておくが、この見解は30分平均の数値と1試合平均の数値を並べているのだから

学術的には全く検討の必要なく否定されるべき記述である。

あくまでも、わしの観た印象と数値がどれだけ類似性を持つか、とい う遊びなので学術的ツッコミはご勘弁願いたい。

さて、次はJokerに向けておこう。

ゴール数/シュート数で示される決定率である。

ドイツ最強(笑)

しかもダントツである。

つまりは総じて確実に入るシュートが多い、という証左でもあろう。

要するに相手DFを完全に崩してのシュート/得点が多いと言えるのではないか。

どっかのドイツ嫌いのメ○ラ監督(元)のコメントを完全否定する数 字である。

いっそ全ゴールを検証したいぐらいであるが、まあそこまで苛めても しょうがなかろう。

やはり上位は決定率も高い・・・と言いたいがスペインはガーナに次 ぐベベ2である。

ちょっとこの理由を考えてみよう。

両チームともDFラインを高めに設定しており、そうであれば「シュートで終わる」と いうのは重要である。

奪われればカウンターである。

走行距離が伸びれば疲れるのである。

この点でガーナとスペインには違いがあるように思う。

ガーナはカウンター対策がまず第一義であろう。

しかしスペインは戦略、7試合を走り抜く為、というのが第一義ではないか。

体力温存も考えて、シュートで終わっておけ、というのは黎明期から のセオリーである。

この点、スペインは決勝でもついぞオランダに走り負ける事がなかっ た事の布石であったように思える。

押し込んで押し込んでシュート、ゆっくり戻ってしっかり守って体力 温存。

このリアリズムを証明するのが上のグラフではないだろうか。

スペインが優勝したのも頷ける話ではある。

では次回は守備編と行きましょう。

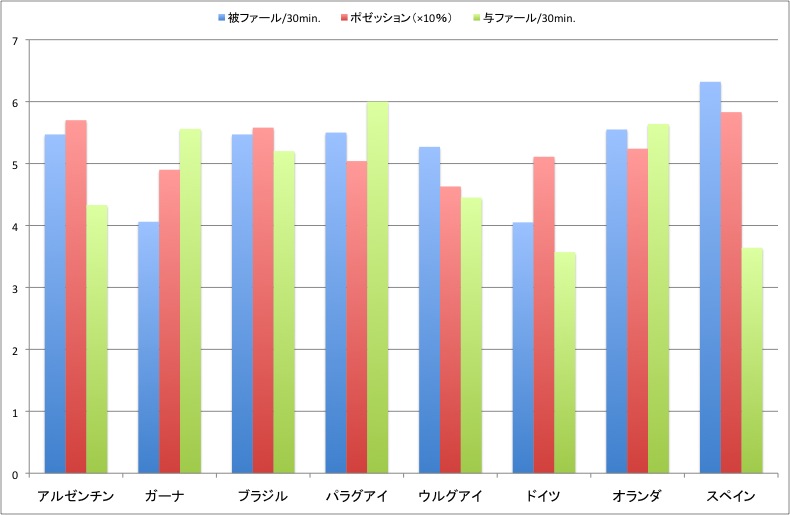

飽きねえなあ、まだまだ(笑)