➡

長野オリンピックで男子滑降コースの会場となった白馬国際スキー場のゴール近くにやってきた。時折雲間から太陽が顔を覗かせる、5月初旬にしては多少蒸し暑い朝であった。少し風も強く、恐らくフェーン現象の影響だろう。

このように無毒な種が有毒な種に似せて捕食者から逃れる現象を「ベーツの擬態」と呼んでいる。本邦では他に、ジャコウアゲハに擬態したオナガアゲハやカバマダラに擬態したメスのツマグロヒョウモンなどがよく知られている。

9時を少し過ぎた頃、一頭のギフチョウが森の中からフワフワと漂うように現れ、林縁の河原に降りて日向ぼっこをはじめた。羽化して間もないオスと思われる。やがて体が温まると近くに咲くハルリンドウに移って吸蜜をはじめた。

日本列島ではまれに迷蝶として九州で確認されるくらいで馴染みが薄いが、沖縄ではもっとも普通に観られる。アジアの熱帯や亜熱帯に生息する蝶で琉球列島は分布の北限に当たる。

5月、沖縄本島本部町の山村を訪ねたら、梅雨の曇り空にも拘わらずそこかしこに成虫が乱舞していた。お茶をご馳走になった親切な農家の話によると、その辺りは昔、一面茶畑だったそうだ。やがてパイナップルを栽培するようになり、今は殆どの農家がミカン畑を営んでいるそうである。シロオビアゲハの食樹はミカン科で、今では全国に知られるようになったタンカンやシークワーサーは幼虫の好物である。勢いシロオビアゲハの個体数が増加したと考えられるが、案の定、ミカン農家からは害虫として嫌われているそうだ。

途中

日南 9.22.2011

日南 9.22.2011

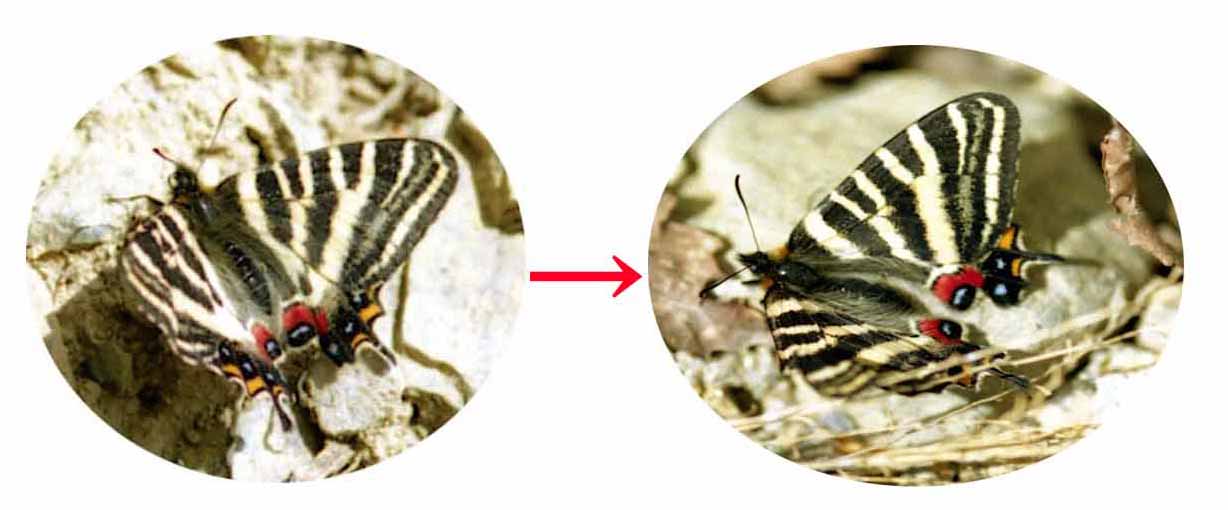

シロオビという名の由来は後翅に白筋の紋様があるからだが、メスにはオスと同じ紋様のタイプ(Ⅰ型)とベニモンアゲハに擬態したと考えられている赤い斑紋を持つタイプ(Ⅱ型)がある。ベニモンアゲハの幼虫の食草はミカン科ではなく有毒なウマノスズクサ科で、幼虫の時期に有毒物質を体内に取り込み、「毒蝶」として天敵の鳥から忌避されている。シロオビアゲハのメスのⅡ型は遺伝子多型の表現型(フェノタイプ)がベニモンアゲハに似せて翅の紋様に表れたもので、毒蝶と思わせて捕食者から身を守っていると考えられている。

ボタンで目次に戻れます。

アゲハチョウ科 1b