令和6年8月30日(金)教員採用試験合格発表

今日は、教員採用試験の合格発表がありました。

現在、名古屋音楽大学音楽総合コース4年に在籍して研鑽を積んでいる私の生徒さんが、合格したと喜びの報告を頂きました。

きっと生徒さん達のいいモデルになれるような素敵な先生になれると思います。これからも頑張って下さい!

おめでとうございます!

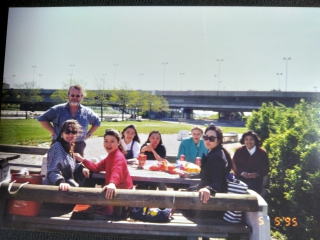

←私が、桐朋の大学4年生の時に三重県に帰省して母校での中学校の教育実習をしたとき。

←私が、桐朋の大学4年生の時に三重県に帰省して母校での中学校の教育実習をしたとき。

とにかく、楽しかったです!

この時、教えた子達は、もう44歳くらいになっていると思います。

皆、元気にしているかな?(私は、真ん中にいます・・・)

←大学生は、花の1年、地獄の4年とは、よく言ったものです。

←大学生は、花の1年、地獄の4年とは、よく言ったものです。

私の大学3年生~4年生にかけては、特に、悩みが多くて、どこから、悩みの糸をほどいていったらいいかもわからない程、もう、グッチャグチャになっていました。そんな時、明るい中学生の子達の指導をして、先輩の先生方の指導の現場を見て、本当に救われました。

(ボウタイをしていない白いブラウス姿が21歳の私です)

令和6年8月29日(木)皆様、ご無沙汰しております。

←皆さま、ご無沙汰しております。うめ吉とふわです。

←皆さま、ご無沙汰しております。うめ吉とふわです。

19回目のピティナ指導者賞の賞状が届きました。

8月も終わりを迎えようとしています。ようやく、少しは、過ごしやすい気温になりました。

毎日の猛暑36度~39度超え、南海トラフ地震騒ぎや、

台風やなんやかやで、日本は、改めて災害の多い国なんだなと感じています。

人間の力では、どうにもならないこともある、努力をしたのなら、その結果は、大いなる存在の力に任せよう、そんなことをいつも、飼い主さんは、私達に話してくれます。

普通に生活していること自体が奇跡なんだよって・・・・。

有難うございます。南無阿弥陀仏、アーメン・・・・。

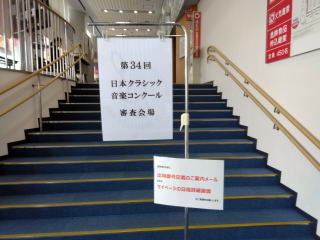

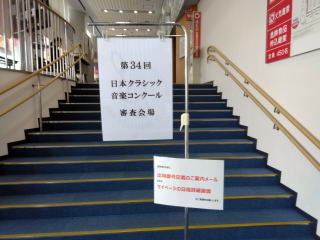

令和6年8月27日(火)第34回日本クラシック音楽コンクール審査

←今日は、日本クラシック音楽コンクールの高校・大学・一般部門の審査がありました。

←今日は、日本クラシック音楽コンクールの高校・大学・一般部門の審査がありました。

場所は、緑文化小劇場です。

以前、バスで来たことがあったんですが、今日は、地下鉄で来たから、

何か、風景が、全然違うなあ・・・

ちょっと、誰かに聞いてみよう・・・

「すみません、緑文化小劇場ってどこにありますか?」と信号待ちをしていた方に聞くと、

「私も初めてなんですよね、現在地がここなので、多分、この裏側にあるのでは・・・」2人で、後ろを振り返ると・・・

←「ああっ!あれですね、良かった、全然違う方向に進むところでした!有難うございます!」。

←「ああっ!あれですね、良かった、全然違う方向に進むところでした!有難うございます!」。

私、スマホの地図を見るのがどうも苦手でして・・・すぐ通りすがりの人に

声をかけて尋ねるようにしています。みんな、とても親切です。

どこへ行くにも、車を持っていないから、てくてく、てくてく、歩いて行きます。

←ありました、ありました、ここが緑文化小劇場です。

←ありました、ありました、ここが緑文化小劇場です。

←無事に到着しました!

←無事に到着しました!

緑文化小劇場は、建ったばかりの時は、まだ、地下鉄が通っていなくて、バスで来たことがあります。その頃、オペラのコレペティのお仕事もしていて、「セロ弾きのゴーシュ」のオペラと私のピアノで「子供のための巡回劇場」という題目で、名古屋の文化小劇場をあちこち巡りました。

まだ、愛知県に引っ越して、間がない時でしたし、色んな文化小劇場を歌の皆さんと巡れて、とても楽しかった思い出があります。

ご参加下さった、全ての参加者の皆様、審査の先生方、スタッフの皆様、

お世話になりまして有難うございました。

令和6年8月26日(月)門下生の御活躍

←昨日、ミッドランドスクエアで現在、桐朋学園大学3年生の清水陽菜さんのコンサートがありました。

←昨日、ミッドランドスクエアで現在、桐朋学園大学3年生の清水陽菜さんのコンサートがありました。

陽菜さんは、先日ドイツから帰国したばかりなのに、もう本番で演奏するなんてすごいです。時差があり、まだ相当眠いし、疲れていると思いますが、さすが陽菜さん、パワフルですね!約1か月ドイツに滞在して、益々、ドイツ音大受験に向けて頑張る意欲が湧いてきたとの事、本当に良かったです!

ショッピングモールで演奏するのは初めてで、コンサートホールとは、又違った緊張感があったそうですが、コンサートのご盛会、おめでとうございます!

←陽菜さんの応援に駆け付けて下さった門下の子達との素敵なお写真を送って下さいました。

←陽菜さんの応援に駆け付けて下さった門下の子達との素敵なお写真を送って下さいました。

門下の皆様の御活躍を大変嬉しく思っています。

又、門下の子達が連日、活躍する門下生達のコンサートに応援に行って下さり、私の方からも

心より御礼申し上げます。

今後共、どうぞよろしくお願い致します。

あと、私の日記を沢山の方に見て頂いているようで、有難うございます。

ピアノ学習者の方だけでなく、このホームパージを作成して頂いた、パソコンの先生からも「めぐみさんの日記は、色んな事柄が書かれていて、とても楽しいですね、そして、写真と内容がすごくマッチしていて見るのがとても楽しみです」と言って下さり、嬉しいです。

私自身の事に関しての内容は、お若い方達から見れば、相当古い考えだと思うので、合わないかもな・・・と思いながらも、自分が長年歩いてきた

「ピアノの道」が何かのきっかけとなればと思い、自分が残してきた記録として書いています。書くことで、又、新たに発見することが沢山あり、生徒達を指導することと同様に、何よりも自分の勉強にとてもなっています。

又、生徒さん達が、色々な情報を提供して下さっていることで、私の日記もとても華やいだものとなって、沢山の方に喜んで見て頂けているのだと思います。

私のホームページの日記が大好きだと言って下さり、新しく生徒さんが入ってきて下さいますし、生徒の皆様には、いつも本当に感謝の気持ちで一杯です。これからも生徒の皆様の音楽家としての御活躍、お祈りしております。

令和6年8月25日(日)名古屋音楽大学オープンキャンパス

←今日は、名音大のオープンキャンパスがありました。

←今日は、名音大のオープンキャンパスがありました。

入る所に、こんな綺麗な入口で高校生の皆様をお出迎えしています。

←オープンキャンパスでのレッスンは、夏期講習や、冬期講習とは

←オープンキャンパスでのレッスンは、夏期講習や、冬期講習とは

違って、ワンポイントレッスンです。

ご参加下さり、有難うございました。

←帰りには、”THANK YOU”の文字がありました。

←帰りには、”THANK YOU”の文字がありました。

皆様、名音大の様子をご覧になられていかがでしたか?

ご興味のある方は、是非、いらしてみて下さいね!オープンキャンパスの他、夏期講習、冬期講習などもあります。

又、皆様にお会いできる日を心待ちにしております。

今日もべーテン音楽コンクールの予選がありました。バロック、自由曲コースを受けられた明和高校1年生の生徒さんが、両方共、優秀賞で予選通過したと喜びの報告を頂きました。おめでとうございます。

令和6年8月23日(金)第18回べーテン音楽コンクール

今日は、べーテン音楽コンクールの予選がありました。

自由曲コースの大学・院生Aの部を受けられた名古屋音楽大学ピアノ演奏家コース2年の生徒さんが優良賞で予選通過したと喜びの報告を頂きました。

おめでとうございます。

令和6年8月22日(木)~私の留学時代を振り返って~ 初めてのドイツ語会話は、国際電話だった

私が、留学する前、一番最初にドイツ語で会話をしたのは、国際電話である。

桐朋の大学4年生の頃、師事したい先生に直接、私の方から、電話をした。

ノート一面に、こう言われたら、こう返す、など、自分用の「国際電話をかける時の会話帳」なるものを編み出して

国際電話に慣れるまでは、それを見ながら、かけていた。

知らない相手と、コミュニケーションを取る際に、日本語でもよく感じる事だが、まず、何を相手に尋ねたいかが、きちんと整理しておいてから話さないと、相手も答えにくいものである。人間誰しも、自分に対して、質問されることは、とても嬉しい事であるし、相手のためになる事なら、こちらが知っていることは、何でも教えてあげたいと思うものだ。

国際電話の、呼び出しベルの音が、日本は、「ブルルルルル・・・」だが、ヨーロッパは、「ジーッ、ジーッ」だ。

その音だけでも、私は、ドキドキした。

事前に、色んなシチュエーションを想像した。その先生に直接つながればいいけれど、奥様が出てこられたらどう言えばよいのか?

"Koente ich bitte Prof.Schoefer mit sprechen?"「シェーファー教授は、いらっしゃいますか?」

それとも、先生のお子様が出てきたら?その場合教授ではなく、お父様に変わるわけだし、相手によって立場が変わってくるわけだ。実際には、その先生が、直接出てこられた。わかってはいたけれど、本当に出てこられた時は、びっくり仰天した。当たり前の事なのだが、何をするにも、生きていれば、「初めて」の連続なのだ。

「初めまして、日本から手紙と演奏テープを送った岩野めぐみです」。と話し、その後、色々話した後で、先生は、

「実際にこちらに来てから又、電話をしてみて下さい」と言って下さった。私は、”Ich freue mich darauf, Sie kennezulernen"「お会いできることを楽しみにしています」と答えると、先生は、”Schoen!”「いいですよ」と言って下さった。この時、「美しい!」とか「素敵だね!」とか、日本語では言わない。そう考えると、何だか、ドイツ語や英語の方は、大袈裟な感じだけど、日本語は、その大袈裟な言い回しでないところに、その人が心から本当にそう考えた時だけに話す、

すごく深い言葉のような感じがしてくる。だから、ドイツ語で、もし、演奏も「ゼアシェーン!とても美しい!」と言われても、日本語の表現なら、自分が、どのくらいの上手さかをよく考える必要が出てくる。空気を読まなくてはいけない。それは、万国共通である。

電話が相手からかかってきたときは、「ハロー」と言う。日本語の「もしもし」にあたる言葉である。

そして、私が出た場合は、

"Megumi spricht."「めぐみです」と言う。

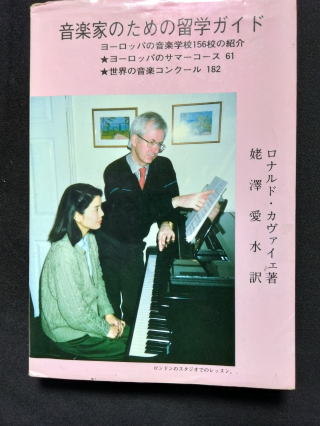

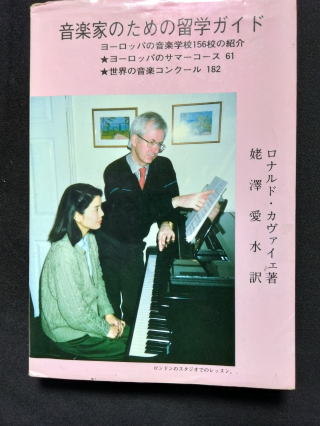

←私が、留学する前によく読んだ本の1つで、留学したいと言ってくる生徒達によく勧めている本です。しかし、30年前の情報なので古く、今の人には、合わないかもしれませんが、ご興味のある方は、読まれるといいと思います。

←私が、留学する前によく読んだ本の1つで、留学したいと言ってくる生徒達によく勧めている本です。しかし、30年前の情報なので古く、今の人には、合わないかもしれませんが、ご興味のある方は、読まれるといいと思います。

これを執筆されたロナルド・カヴァイエ先生は、ご夫妻で、私が桐朋の大学4年生の頃、授業にいらして下さいました。

日本語も、とても堪能な先生で、奥様のセルヴァンスキー先生と共に、私達桐朋の学生の為になるお話を沢山して下さいました。

令和6年8月20日(火)門下生の御活躍

←今週末の8月25日(日)ミッドランドスクエアで、現在、桐朋学園大学3年生の清水陽菜さんが、コンサートに出演されます。

←今週末の8月25日(日)ミッドランドスクエアで、現在、桐朋学園大学3年生の清水陽菜さんが、コンサートに出演されます。

陽菜さんは、Ⅱ部(14:00開始)の一番最後に、

バッハ トッカータBWV914と

シューマン=リスト献呈を演奏されます。

ご興味のある方は、是非、応援に行ってあげて下さい。

陽菜さんは、ナーゴルトのセミナーとハンブルクのセミナーも無事に終わったそうで、今は、ミュンヘンにいるそうです。

ナーゴルト、カールスルーエ、フライブルク、フランクフルト、ケルン、ボン、ハンブルク、リューベックの街を見て周り、どの街も素敵で、街それぞれの歴史を目の当たりにして驚きと感動を体感しています。いつもめぐみ先生がお話下さったヨーロッパの教会での響きを生で感じる事ができました。

ハンブルクの空、雲の厚みや、透き通る空気、風、音、ここでブラームスは、作曲したのか・・・・と、自分がその地にいることが、何か不思議な感じで信じられない思いでした。音楽を学んでいなければ、この様な事を知ることも出来なかったと思うので、この道に進んで本当に良かったなと思いました、とメッセージを頂きました。

そうですね、ピアノを学ぶことは、外国語を話せるようにもなりますし、日本とは全く違う異文化を肌で感じ、他の国の歴史にも興味がわくようになります。外国語を習得するのに一番いい方法は、自分が好きな事をやるためにそのツールとして学ぶことが一番いいですね。それも、机の上の勉強ではなく、実際にその国の人と会話をしてコミュニケーションを取ることで、ドイツ語も話せるようになります。

留学したり、仕事を始めている先輩の門下生達が、いつも後輩達に優しく色々な事を教えて下さっている様子で、

私も嬉しく思っています。

クラシック音楽と同様、いいものを次の世代へ、引き継いでいくことが、今、生きている人達の使命だと思うからです。

令和6年8月19日(月)ドイツからのお便り

←現在、桐朋学園大学3年生の清水陽菜さんがドイツからお便りを送って下さいました。どうも有難うございます!

←現在、桐朋学園大学3年生の清水陽菜さんがドイツからお便りを送って下さいました。どうも有難うございます!

左は、有名なケルンの大聖堂ですね!

陽菜さんは、ドイツのNagoldのセミナーを受講するため、現在、ドイツに滞在中です。

毎回のレッスンが楽しく充実しており、他の参加者達とも沢山交流したり、毎日、コンサートや、Podiumがあったり、音楽漬けだそうです。

フライブルク、フランクフルト、ケルン、ボン、カールスルーエにも行き、

教会でオルガンを聴いたり、ベートーヴェンハウスや、シューマン夫妻のお墓を訪ね感慨深い気持ちになったそうです。

偉大な作曲家とゆかりのある地を巡れて幸せ、想像以上に楽しく、とても貴重な経験が出来たと思います、

まだ、旅は続くので、ドイツの空気、文化、音楽を堪能してきます、との事でした。

ドイツの今頃の気温は、24度~13度くらいだと思います。あの爽やかで涼しいところが過ごしやすくて、いいですよね!私も、再び、若い青春時代を思い出して、陽菜さんと同じように幸せな気持ちになっています。

日本の39度、40度の連日の猛暑の中にいると、頭がクラクラするわ、もう身体は動かないわで、外に全然出られません!生徒の皆さん、やりたいことがあったら、今すぐ何でもやっておくといいですよ!身体が動けるときに、気力や、体力があるうちに、思い残すことのないよう、思う存分、青春を謳歌して下さいね!

陽菜さんが帰国したら、きっと又、色んなお土産話が聞けるのを楽しみにしています!

無事に帰国して下さいね。どうも有難う!

令和6年8月18日(日)~私の留学時代を振り返って~ウィーン国立音大の修士課程修了試験

いよいよ、ウィーン国立音大での最終学歴となる修士課程修了試験について、振りかえって書いてみたい。

私が受けたのは、1998年6月で、以下の曲目の課題があり、2年半かけて準備した。青文字で書いた部分が私が準備した曲である。

1グループ a)バッハ 平均律3曲

b)バッハ 平均律1曲と、ヘンデルかバッハの大きな作品1曲

c)バッハ ゴールドベルク変奏曲

バッハ平均律2巻の11番、幻想曲とフーガa-moll BWV904

2グループ a)ハイドンかベートーヴェンのソナタ1曲(Op.2-1から、Op.26、Op.49とOp.79)

b)モーツァルトの作品1曲

c)ベートーヴェンの作品1曲(Op.27-1からOp.31-3、Op.34,Op.35,Op.53からOp.78,

Op.81a,Op.90,WoO80)

d)ベートーヴェンの作品(Op.101からOp.111,Op.120)

2グループの中では、最低でも2曲のソナタを弾かなければならない。

ハイドンのソナタ32番h-moll、モーツァルトのロンドKV.511a-moll

ベートーヴェンソナタOp.27-1とOp.109

3グループ a)ショパンエチュード3曲

b)ショパンエチュードを2曲(Op.10-6やOp.25-7を除く)そして、他のエチュード

ショパンエチュードOp.10-9,Op.25-1,ドビュッシーアルペッジョのための

4グループ ロマン派の代表的な作品を1曲~2曲

シューマン ソナタ3番

5グループ a)ドビュッシーかラヴェルの作品を1曲そして、

b)20世紀の作品を2曲、そのうちの1曲は、「新ウィーン楽派」で

ドビュッシー「版画」、シェーンベルクOp.33a,Op.33b,武満徹「雨の樹素描Ⅱ」

6グループ ピアノ協奏曲を2曲、そのうちの1曲は、ウィーン古典派で

モーツァルト27番、ラヴェルG-dur

7グループ 自由曲を1曲

スクリャービンOp.51

実際に、試験本番で弾いたのは、1次試験が、バッハ平均律2巻の11番、ハイドンソナタ、シューマンのソナタ3番の2楽章、モーツァルト27番のコンチェルト3楽章を弾いた。セカンドは、実技担当の教授がして下さるから、誰の門下ということが、すぐわかる。

それが楽しみで、皆、聴きに行く。1次が受かると2次へ進める。

2次は、入場料を頂いてコンサート試験になるわけだが、ここでは、バッハの幻想曲とフーガ、ベートーヴェンソナタOp.109、武満徹、

ドビュッシー版画を弾いた。1週間前頃、「フロイラインイワノ(岩野さんはこれこれを弾いてください)」と電話がかかってくる。

それまでは、青文字で書いた全ての曲をさらっておかなければならない。

又、この実技修了試験の前にドイツ語でのマギスターアルバイト「修士論文」を書いて提出することが必修となっている。

修士論文そして、この山のような実技試験の課題を準備して、やっとめでたく修士修了である。修了できれば、オーストリア政府から

"Magistra der kuenste"「芸術修士号」を授与される。

私がいた当時は、ウィーン国立音大の学費は、1年間で8000シリング(8万円)だった。今は、もっと高くなっていると思う。オーストリアの税金で外国人である私を受け入れて頂けて、ウィーンは、今でも私の第2の心の故郷である。

←私が桐朋学園大学2年生19歳の時、第2回GPAダブリン国際ピアノコンクールがあり、その当時の恩師が一緒に連れて行って下さいました。

←私が桐朋学園大学2年生19歳の時、第2回GPAダブリン国際ピアノコンクールがあり、その当時の恩師が一緒に連れて行って下さいました。

私にとっての初めてのヨーロッパは、アイルランドのダブリンでした。

恩師と一緒に国際コンクールを受けに行く・・・もうそれだけで、夢のように幸せでした。

ヨーロッパに行きたい!と強く思ったのは、この時です。

恩師からの影響は、計り知れないほど大きく、今でも、感謝の気持ちで一杯です。(1991年4月26日、アイルランド、ダブリンで、恩師と私の後ろ姿)

←ダブリン城の中。

←ダブリン城の中。

令和6年8月17日(土)~私の留学時代を振り返って~ 在籍1年半で受けたウィーン国立音大の卒業試験

今日も、日本クラシック音楽コンクールの予選があり、高校女子の部を受けられた明和高校2年生の生徒さんが予選通過したと喜びの報告を頂きました。

おめでとうございます。

~私の留学時代を振り返って~

ウィーン国立音大の卒業試験の課題は、私が受けた1996年当時は、以下の通りであった。

1グループ バッハ a)もしくは、b)の中から、選ぶ

a)バッハ 平均律プレリュードとフーガの中から、2曲、もしくは

b)バッハ 平均律1曲とバッハかヘンデルの大きな作品1曲

2グループ ハイドンかモーツァルトのソナタを1曲

3グループ ベートーヴェンのソナタ1曲(Op.49,Op.79は、除く)

4グループ エチュード2曲、そのうちの1曲はショパン(Op.10-6,Op.25-7は、除く)

5グループ ロマン派の代表的な作品を1曲

6グループ 20世紀の作品を2曲、少なくとも1曲は、「新ウィーン楽派」の中から選ぶこと

7グループ ピアノ協奏曲を1曲

私が、準備したのは、

1グループ a)を選び、バッハ平均律1巻の18番と1巻の23番

2グループ モーツァルトのソナタKV.576全楽章

3グループ ベートーヴェンのソナタ「ワルトシュタイン」全楽章

4グループ ショパンエチュードOp.25-4と、スクリャービンエチュードOp.42-5

5グループ ショパン バラード4番

6グループ ドビュッシー映像Ⅱ集とベルクのソナタOp.1

7グループ グリーグ ピアノ協奏曲a-moll

以上である。実際に試験で弾いたのは、バッハ平均律1巻の23番、ベートーヴェンワルトシュタイン3楽章

ショパンエチュードOp.25-4、ドビュッシー「金色の魚」そして、グリーグのピアノ協奏曲の3楽章であった。

日本人留学生の場合、普通は、3年目が終わるころに、学部の卒業試験を受ける方達がほとんどである。

曲が早く出来上がれば、いつ受けても構わないので、私は、1年半でこの卒業試験を受けることに決めて、次の修士課程へ進むことにした。~続く~

←ウィーンからミュンヘンへ向かう列車の中で。

←ウィーンからミュンヘンへ向かう列車の中で。

(1997年6月21日撮影)

ウィーン~ザルツブルグ~ミュンヘン区間は、車窓から見える景色がとても美しく、私が一番好きな路線の1つです。

ICEは日本で言えば、新幹線ですが、のぞみ号のように速くないです。

私の感覚的な身体スピードで言えば、名古屋から、四日市行きの近鉄急行くらいの速さです。

令和6年8月16日(金)~私の留学時代を振り返って~ ウィーン国立音大の入試の実技試験

私が22歳で受けた時のウィーン国立音大のピアノ実技試験の入試課題は、以下の通りであった。

1グループ バッハ a)b)c)の中から1つ選ぶ

a)3声のインヴェンションから2曲

b)平均律プレリュードとフーガから1曲、もしくは、

c)他の大きな作品を1曲

2グループ 古典派のソナタ(ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン)から1曲

3グループ ショパンのエチュード1曲(難易度の高い)

4グループ ロマン派の代表的な作品を1曲

5グループ 1900年以降の作品から1曲

であった。

ちなみに、私は、

1グループ b)を選び、バッハ平均律2巻の9番

2グループ ベートーヴェンソナタ15番「田園」全楽章

3グループ ショパンエチュードOp.10-12「革命」

4グループ ショパン 幻想ポロネーズ

5グループ スクリャービンエチュードOp.42-8

を準備して入試に臨んだ。実際の入試は、初めは、何から弾き始めても良い。私は、ショパンのエチュードから弾いた。そのあと、バッハをどうぞと言われて、バッハは、プレリュードもフーガも弾いた。

そのあと、ベートーヴェン。全楽章みっちり準備していったが、実際に弾いた部分は、1楽章の再現部までだった。

そして、幻想ポロネーズは全く弾かずに、スクリャービンを弾いて下さいと言われた。聴音や楽典の試験と同じくらい、あっけないほどの簡単な、入試だった。

日本の音大の入試より、ずっと易しいと思う。どう考えても、日本のように競争が激しく、ハイレベルなところは、ないのではないだろうか?

又、曲の始まりは、勢いのあるものから弾き始めると落ち着く人と、静かな曲から始めると落ち着く人、人それぞれであると思う。こういったことも、身体を使って体験すると身をもってわかるし、身に染みる。 ~続く~

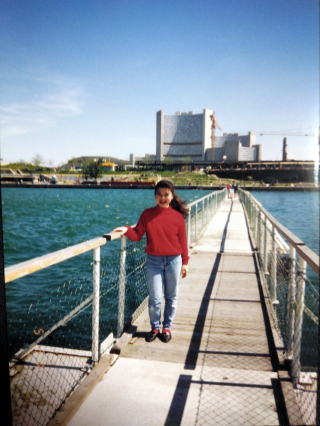

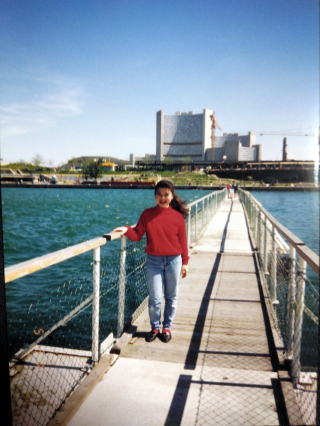

←ウィーンのドナウインゼル。私の背後に見える大きな建物は、国連都市UNO-Cityです。

←ウィーンのドナウインゼル。私の背後に見える大きな建物は、国連都市UNO-Cityです。

(1995年5月5日、23歳当時の私、ドナウインゼルで)

令和6年8月15日(木)~私の留学時代を振り返って~ ウィーン国立音楽大学入試の聴音と楽典

今日は、日本クラシック音楽コンクールの予選があり、高校女子の部を受けられた明和高校1年生の生徒さんと

大学女子の部を受けられた名古屋音楽大学ピアノ演奏家コース2年の生徒さんが予選通過したと喜びの報告を頂きました。

おめでとうございます。

~私の留学時代を振り返って~

私が受験した1994年9月26日22歳当時のウィーン国立音楽大学の入試には、実技試験の他に聴音と楽典があった。

ドイツの音大の場合は、大学院から入れるが、ウィーンの場合は、日本の音大を卒業していても、まずは、学部から入学しなくてはならない。

なので、15歳から入学可能で、年齢制限は、22歳まで。23歳以降も受験できない決まりはないが、どんどん合格出来る確率は、低くなり、滅多な事では、入学は難しいそうだ。それでも実際には、私の周りに30歳近くなっても、まだ挑戦し続けている方もいたりして、こういう方達は、余程、ご家庭が裕福な方達だと思う。

まあ、本人が、それで、OKならいつまでも学生やっていても構わないと思うが、私達の時代は、今の方達より、ずっと貧しかった。22歳で音大卒業してから留学する事自体、親のすねかじりのような身分で、肩身が狭い思いをしたものだった。音楽家になろうとする人は皆、22歳になるまでにも、莫大な費用がかかってきている。それが、音楽の世界の常識というものだが、それでも、30近くなって、まだ、学生やっているとなると、いくらなんでもその当時は、かなり、変わり者とみなされる世の中であった。

私はと言えば、23歳の誕生日が来る前の年齢制限ギリギリの22歳で入学出来たので、運が良かったと思う。

さて、そこで、入試の聴音は、ドミソ、とかファラド、とか、ソシレなど、の3和音を取るものだった。日本の音楽高校生達が聴いたら、簡単すぎて、腰を抜かすと思う。しかし、そのたった3和音を弾いて下さるその音色の何と、音楽的で柔らかく美しいことといったら!聴音の試験でなく、たった3和音のハーモニーの調和が何かの曲のように聴こえて、うっとりとするほどだった。

その他は、和声的短音階や、旋律的短音階の種類を書く。例えば、ハ短調なら、どこに♭がついて、♮がつくかとか、あと、完全5度とか増4度などの音程の種類なども出た。

日本でやる、4声(ハーモニー)や、2声、旋律聴音などは、まるでないし、新曲視唱などもない。

日本の音高・音大出身の学生達なら、そんな課題は、小学生でやったというような基礎的なものばかりで、とても簡単だ。

勿論、全て、ドイツ語で、書かなくてはならないが、入試の時は、辞書は持ち込みOKだった。

最初に、こういった和声課題の筆記試験があり、そのあと、実技試験があった。

日本人で、ドイツ語を多少なりとも勉強した人であれば、皆、満点が取れると思う。~続く~

←ウィーンに留学して、初めての夏休みに訪れた、ドイツのベルヒテスガーデン。

←ウィーンに留学して、初めての夏休みに訪れた、ドイツのベルヒテスガーデン。

夏でも、空気は爽やかで、クーラーの風みたいに涼しく、ケーニッヒスゼーでのトランペットの山びこは、澄んだ空気と共に、忘れられない美しさだった。

(1995年6月28日、ベルヒテスガーデン、23歳当時の私)。

令和6年8月13日(火)第6回春日井・多治見音楽コンクール

今日は、第6回春日井・多治見音楽コンクールがあり、中学2年生の生徒さんが、銀賞、明和高校1年生の生徒さんが、銅賞を頂いたと喜びの報告を頂きました。

おめでとうございます。

令和6年8月12日(月・祝)第48回ピティナ・ピアノコンペティション指導者賞受賞

今年の夏も、生徒さん達が頑張って下さったお陰で、ピティナ・ピアノコンペティションの指導者賞を受賞させて頂きました。

19回目の指導者賞となります。有難うございました。

又、今日は、日本クラシック音楽コンクールの予選があり、高校3年生の生徒さんが、合格したと喜びの報告を頂きました。

おめでとうございます。

話は、変わり、最近、YouTubeで、オーストリア出身のやなっち(やないも)さんを見ている。

ヤナさんは、ウィーン大学を卒業した方だから(日本で言えば、東大)元々天才、ものすごく頭の切れる方だと思う。

母語は、ドイツ語だが、日本語がものすごく上手。

目をつぶって聞いていると日本人の発音とまるで同じだから、本当に驚く。

英語がペラペラなのは、オーストリア人だから、何となくわかるけれど、文化も習慣もまるきり違う日本の事をよく理解して、日本語を流暢に操れている、というのは、本当にすごいなと思う。

ヤナさんの話すスピード自体がものすごく速い。日本語をペラペラ喋っているかと思えば、英語で話し、母語のドイツ語に切り替わる・・・・3か国語が入り混じって猛スピードで話すヤナさんを見ていると、やはり、言語習得も才能の世界なんだろうなと思う。

ヤナさんが、おっしゃるには、とにかく楽しむこと、勉強しようと思ってしていない、という。

私にとってのピアノと同じ感覚なのだろうなと思った。

私も、ピアノを練習するという感覚は、小さい頃からまるでなく、新しい曲をどんどん、どんどん譜読みして、スラスラ弾けるようになるのが楽しくてここまできたから、きっとこれと同じ感覚なのだろう。

日本にいながらにして、英語ペラペラ3兄弟のSYR Bros.や、やないもさんにしろ、世の中は、どんどん変化してきているのだなあと感じる。

SYRの長男君を見ていると、将来は、医者になりたいというだけあって、天才なんだろうなと思う。英語は、そのためのツールとしてやっているとのこと。

こういった動画に興味がわいたのは、今年から、私が現在、担当している大学生の中に外国人留学生がいる事もあると思う。私が、ウィーンに留学していた学生の頃の反対の立場となり、外国人学生を教える立場となり、色々と考えさせられることが多くある。

その学生もとても上手に日本語を話すので、日本の事をどう思うかについてよく話してくれる。

あと、これも、いつも思う事なのだが、私達昭和生まれの時代に、こんなYouTubeが沢山見れたら、ピアノだけに専念することが非常に難しかったと思う。

同僚とも、「私達の時代にこんなものがなくてこそ、良かったよねえ、こんなものがあったら、ずっとそれを見続けて

肝心のピアノの練習が出来なかったと思わない?

こんなものにとらわれていながらも、ピアノの演奏は演奏で、確実にレベルが上がってきているし、今の人は、生きていくことが違った意味で相当大変だと思うね、今の時代に生まれなくて良かったねえ・・・」

とよく話す。

こんなもの、と言ってしまったが、そのおかげで、語学もピアノも急速にレベルが上がっているのは、事実だ。

いずれにしても、今のお若い方達は、本当に素晴らしいと思う。

←オーストリア、ザルツカンマーグート地方の湖。

←オーストリア、ザルツカンマーグート地方の湖。

(2008年8月21日撮影、ザルツカンマーグート)

令和6年8月11日(日)聴いている人達が幸せな気持ちになれるように

今日も、べーテン音楽コンクールの予選がありました。自由曲コース中学生の部を受けられた中学3年生の生徒さんが最優秀賞(第1位)で通過したと喜びの報告を頂きました。

同じく、バロックコースと自由曲コースを両方受けられた中学3年生の生徒さんが、優秀賞で予選通過、バロックコース高校生の部を

受けられた明和高校1年生の生徒さんが優良賞で予選通過と喜びの報告を頂きました。

皆さん、おめでとうございます!

又、今日は、現在、愛知県立芸術大学1年生の生徒さんが、久しぶりにレッスン室を訪ねて下さいました。

ピアノ以外にも色々なお話が出来て、とても嬉しかったです。

卒業生達が、訪ねて来て下さるのは、本当に嬉しいです。ピアノだけでなく、色々な会話を通して、日々成長していく姿を目の当たりに出来るからです。

生徒の皆様が、それぞれに立派になっていく様子を見ていると、それだけで、もう充分幸せです。

聴いている人達が、幸せな気持ちになれるような演奏が出来るように、それが、どんなに哀しみを語っている音楽であっても・・・と私の門下生達には、常々話しております。

いい演奏に共通していることはそれに尽きると思うからです。

令和6年8月10日(土)第11回東京国際ピアノコンクール、第18回べーテン音楽コンクール

今日は、東京国際ピアノコンクールの予選があり、名古屋音楽大学大学院2年生の生徒さん、

明和高校3年生と明和高校2年生の生徒さん、

中学3年生の生徒さんが予選通過したと喜びの報告を頂きました。

又、べーテン音楽コンクールの予選もあり、大人の生徒さんが優秀賞で予選通過と喜びの報告を頂きました。

明和高校1年生の生徒さんは、奨励賞を頂きました。おめでとうございます。

毎日、39度超えの酷い暑さです。皆さん、暑い中、ご苦労様です。

猛暑や、南海トラフ地震の注意報や、何かと気がかりな事が多いですが、お互い、生きている間は、希望を持って、次の目標を目指して、励んでいきましょう。

令和6年8月8日(木)~私の留学時代を振り返って~ タクシーにまつわる思い出

私が、ウィーンに住んでいる間、普段の交通手段は、路面電車や、バス、地下鉄であった。

勿論、タクシーは、留学中、数える程しか乗っていない。

あちらのタクシーは、自動ドアではないから、自分で開け閉めをする。1人で乗る場合は、助手席に乗るのが一般的だ。日本では、後部座席に乗ることが多いと思うが、これも、日本と違う点だ。

初めに、どのくらいの値段で目的地まで行ってくれるか、それを聞いた方が良い。

運転手は、大抵移民の外国人がやっていて、交渉してから乗らないと、後で、びっくりするような値段を請求されるとよくガイドブックに書いてあったので、私も必ず、乗る前にいくらかかるか尋ねていたが、実際には、そんな事は、全くなく、皆、とても親切にしてくれた。ミュンヘンもウィーンもタクシーは、ベンツが多く、クリーム色である。そこで、思い出したが、あちらで走っている車は、汚い。野外で洗車することが禁止されている事を後から知って、色々な国のルールがあるのだと思った。

日本で走っている車は、毎日、磨いているのかと思えるくらい、どの車もピカピカだ。

その代わり、ドイツの家の窓ガラスは、ピカピカで、ものすごく綺麗に磨いてある。ドイツ人といえば、暇さえあれば、家を磨いている掃除好きというイメージが、私にはある。実際、ガラス窓がピカピカになっていないと、御近所の方から怒られたり、何かあったんじゃないかと怪しまれたりする。

話がそれたが、タクシーを降りる時は、必ず、運転手にTrinkgeld(チップ)を渡す。10パーセントくらいを目安に、端数を切り上げたり、あとは、”Stimmt

So”(おつりは取っておいてください)は、よく使う言葉だった。

ちなみに、留学生時代、私が住んでいた5区から、ウィーンのシュベッヒャート空港までは、1998年当時で、約300シリング(3000円)程度だった。今は、もっと高いかもしれない。~続く~

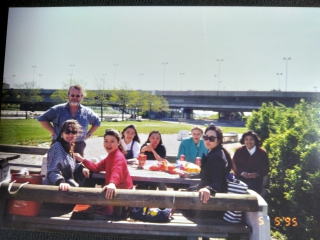

←当時通っていた、語学学校の先生と、クラスメイトと一緒に。

←当時通っていた、語学学校の先生と、クラスメイトと一緒に。

この日は、お天気も素晴らしくドナウインゼルにハイキング。

普段の教室から外へ出て、ドイツ語の勉強です。

赤いセーターを着ている23歳の私。ルーマニア、中国、韓国、ペルー他、色んな国の人がいて、お互い、ドイツ語で、話をするのが一番楽しかった頃です。

(1995年5月5日、ドナウインゼルで)

令和6年8月7日(水)~私の留学時代を振り返って~

最近、SYR Bros.のYouTubeを見る機会があった。これが大変面白い。

英語ペラペラ3兄弟が色んな会話をしている動画なのだが、本当にすごい。しかも、この3兄弟は、外国に一度も行ったこともなければ、パスポートも持っていないという。帰国子女ではなく、日本にいて、これだけペラペラ話せれば、向こうに行っても行かなくても、外国語が習得出来ると勇気づけられる方は多いはず。

私が、母のお腹の中にいた頃から、ピアノの音をずっと聴いていたように、彼らは、ずーっと生まれた頃から、英語を聞き続けてきたという。その土台があっての事だと思うけど、それが年齢と共にものになっていくには、やはり、その人の持っている性格や、環境なども大きく関わってくるんだろうなと思った。

私の第2言語は、ドイツ語だが、ウィーンで生活するにあたり、こればかりは、旅行ではなく、一歩間違えれば、生死にかかわる問題だという自覚は充分あったので準備は、万端にしていった。

それでも、どこまで話せたら、準備万端になるのかわからないし、現地で、こういうことが起きたらこう対処する、こういう場面が来たら、こう質問して、答える、など、ありとあらゆるシチュエーションを頭の中で想定しながら、勉強していった。

先に行っている留学生の方達は、「とにかく、来てみて下さい。来てみないとわかりませんから」。とどの方も言われる。

私が、まず初めに心配したのは、初めの一歩が分からないという事だった。まず、ウィーンに行く前にミュンヘンのアイヒェナウに滞在した22歳の頃。アイヒェナウは、美しくて、今でも、自分の心の故郷ではないかと思えるほどに懐かしい場所だった。

ミュンヘンの飛行場から電車に乗るところでまず、切符の買い方でまごついた。

自動券売機のどのボタンを押すのかがわからない。乗ったら乗ったで、電車のドアを自分で開けるというのは、ガイドブックや人からは、聞いていたけれど、実際に自分が開ける立場になると、これまた、勝手が違う。

誰かが、ガチャンと下に下ろすのを見て、自分もやってみる。以外と重くないんだな、と思ったり・・・。

こういったことは、あまり、ガイドブックに書かれていないから、行ってみて実際、自分の身体を使って体験しなければわからないことが、次から次へと出てくる。

次は、次は、と考えていると不安になることばかりのような感じがしてくるのだが、あちらでは、結構、気軽に声をかけてくれる人がいて助かる事も多い。

切符を買うところでまごまごしていると、必ず、誰かが、”Kann ich Ihnen helfen?”(お手伝いしましょうか?)

と声をかけてくれる。

又、スーツケースがすごく重くて、電車にのせるのに、何度か”Koennen Sie mir bitte helfen?”(手伝ってもらえますか?)と頼んだ。

あちらの男性は、ものすごく大きくて、2メートル近い身長に横もでっぷり、筋骨隆々、ガッシリしていて、大きなスーツケースの1つや、2つなんか、への河童で持ってくれる。フィンランドに行ったときは、びっくりした。男性が、背中にも赤ちゃん、前にも赤ちゃん2人を同時に抱えて、そのうえ、大きな荷物を持って、涼しい顔をしている。

ポーランドのクラクフからワルシャワの駅に着いた時も驚いた。日本人は、重たい荷物を持てないとよく知っているのだろう。

私が何も頼んでいないのに、若い男性がいきなりやってきて、私が、「ちょっ・・・ちょっと待って・・・」という間もなく、私の手からするりとスーツケースを持って、駅の階段から地上まで、ものすごい速さで上がっていった。

あれには、度肝を抜かれた。しかし、長い階段だし、エレベーターはないし、スーツケースを持ってあがれないし、本当に助かったのだが・・・。そのまま、スーツケースを盗まれていくんじゃないかと心配したが・・・。でも、あれは、本当に助かった。

こういったことも、現地でしかわからないことだ。

日本では、あまり、こういった光景を見かけない。あちらでは、乳母車に乗せている赤ちゃんや、重たい荷物を持っている女性を見かけたら、さっと男性が「お手伝いしましょうか?」と声をかけてくれる。

なので、こういった点は、日本の雰囲気を想像していくと、不安になることが沢山でてくるわけだ。

~ 続く~

←ウィーン国立音楽大学での初めてのクラッセン・アーベントで。

←ウィーン国立音楽大学での初めてのクラッセン・アーベントで。

ドビュッシー映像Ⅱ集を演奏する23歳の私。

(1995年6月2日撮影。ウィーン国立音大のフェスト・ザール

で。鍵盤の蓋を取って弾くのが門下の習慣だったから、蓋がありません)。

令和6年8月6日(火)名古屋音楽大学オープンキャンパス事前申し込み開始

今月8月25日(日)名古屋音楽大学のオープンキャンパスが開催されます。

ワンポイントレッスン10:00~12:00の午前と13:00~15:00の午後や、学生スタッフによるキャンパスツアーもありますので、ご興味のある方は、是非いらして下さい。お待ちしております。

オープンキャンパスでは、11:00~14:00の間、学食も無料体験が出来ます。

ご参加頂いた、高校生の皆様は勿論、付き添いの方(保護者・お友達など)にも無料で提供して下さっています。

売り切れなどにより、開催時間より早く終了する可能性がございますのでご了承くださいとの事です。

ちなみに、私の門下の子達の話によると、とても美味しいそうです!皆さん、是非、いらして下さいね~!

申し込み期限は、8月21日(水)15:00までです。

今日は、第34回日本クラシック音楽コンクールの予選があり、明和高校3年生の生徒さんが、予選通過したと喜びの報告を頂きました。

おめでとうございます。

令和6年8月4日(日)外に出れません・・・

今日もPTNAの本選があり、A1級を受けられた小学2年生の生徒さんが奨励賞を頂いたと喜びの報告を頂きました。

おめでとうございます。

まだまだ、今後も他のコンクールが続きますし、音高・音大受験生達も、あと半年となりました。

今年は、異常な暑さですが、身体に気をつけて励んでいきましょう!

令和6年8月3日(土)PTNAの本選、終わりに近づいてきました

PTNAの本選も終わりに近づいてきました。

今日は、D級を受けられた中学2年生の生徒さんが、奨励賞を頂いたと喜びの報告を頂きました。

D級以降は、本当にハイレベルなので、よく頑張られたと思います。

おめでとうございます。

B級を受けられた小学3年生の生徒さんが優秀賞です。

皆さん、おめでとうございます!

令和6年8月1日(木)名音大実技試験

←今日は、名音大の実技試験でした。

←今日は、名音大の実技試験でした。

今日も、ものすごく暑かったです。

蝉も「暑い、暑い」の大合唱で

ジンジン鳴いています。

←午前は、ここで、鍵盤楽器実技Ⅰの試験、

←午前は、ここで、鍵盤楽器実技Ⅰの試験、

午後からは、めいおんホールでピアノ公開卒業・修了試験がありました。

皆さんの素敵な演奏に感動をもらいました。

これからも、音楽家としての御活躍をお祈りしています。

何やかやで、今日からは、もう8月です。

歳を取ればとるほど、あっという間に月日が経っていきます。

私の生徒達に、よく話すのですが、「私が、これまで体験してきたことで、後悔したことは、一度もない。全部、体験したことは、全ていい事ばかりだった(ここで、誤解してほしくないのは、楽しい事以上に苦しい事が、山のようにあったという事、とにかく、もう、本当にダメだなと絶望することも沢山あって、それでも、壁を乗り越えて乗り越えて、辛かった事も全て含めて、全部自分の身になったと思う、だから、あの時、ああすれば良かったなとか、こうすれば良かったなとかそういった後悔は、1つもないのだけど、1つだけ、言えるのは、もうどんな事があっても、20代、30代、40代には絶対に戻れないんだなという事だけは、確実だから、そういった意味では、何となくゴールが近くなり、気が楽になる反面、淋しい気持ちになることもある・・・」。という話をよくします。

今も一生懸命生きていますが、若い頃のように200パーセントという力は、出せません。

ウィーンに留学していた頃の自分を振り返ると、何であんなに情熱が持てたのか?何かに対してバカになれる事そのものが青春なんだなあと思います。

今でも仕事を休んで、私の第2の故郷である、涼しくて爽やかなウィーンやドイツに行きたいなという気持ちはあります。

しかし、若い頃にひとめぼれしたドイツや、オーストリアの風景が、今見ると、あの頃と同じ感動ではなく、どこか違って見えるのです。そう感じる自分がちょっと切なくもあります。

そして、今は、日本で仕事をする事が一番、楽しいと思う自分がいます。

その時その時で、変化していないようで、私の心も生徒達と一緒に成長しているのだなと感じます。

←私が、桐朋の大学4年生の時に三重県に帰省して母校での中学校の教育実習をしたとき。

←私が、桐朋の大学4年生の時に三重県に帰省して母校での中学校の教育実習をしたとき。 ←大学生は、花の1年、地獄の4年とは、よく言ったものです。

←大学生は、花の1年、地獄の4年とは、よく言ったものです。 ←皆さま、ご無沙汰しております。うめ吉とふわです。

←皆さま、ご無沙汰しております。うめ吉とふわです。 ←今日は、日本クラシック音楽コンクールの高校・大学・一般部門の審査がありました。

←今日は、日本クラシック音楽コンクールの高校・大学・一般部門の審査がありました。 ←「ああっ!あれですね、良かった、全然違う方向に進むところでした!有難うございます!」。

←「ああっ!あれですね、良かった、全然違う方向に進むところでした!有難うございます!」。 ←ありました、ありました、ここが緑文化小劇場です。

←ありました、ありました、ここが緑文化小劇場です。 ←無事に到着しました!

←無事に到着しました! ←昨日、ミッドランドスクエアで現在、桐朋学園大学3年生の清水陽菜さんのコンサートがありました。

←昨日、ミッドランドスクエアで現在、桐朋学園大学3年生の清水陽菜さんのコンサートがありました。 ←陽菜さんの応援に駆け付けて下さった門下の子達との素敵なお写真を送って下さいました。

←陽菜さんの応援に駆け付けて下さった門下の子達との素敵なお写真を送って下さいました。 ←今日は、名音大のオープンキャンパスがありました。

←今日は、名音大のオープンキャンパスがありました。 ←オープンキャンパスでのレッスンは、夏期講習や、冬期講習とは

←オープンキャンパスでのレッスンは、夏期講習や、冬期講習とは ←帰りには、”THANK YOU”の文字がありました。

←帰りには、”THANK YOU”の文字がありました。 ←私が、留学する前によく読んだ本の1つで、留学したいと言ってくる生徒達によく勧めている本です。しかし、30年前の情報なので古く、今の人には、合わないかもしれませんが、ご興味のある方は、読まれるといいと思います。

←私が、留学する前によく読んだ本の1つで、留学したいと言ってくる生徒達によく勧めている本です。しかし、30年前の情報なので古く、今の人には、合わないかもしれませんが、ご興味のある方は、読まれるといいと思います。 ←今週末の8月25日(日)ミッドランドスクエアで、現在、桐朋学園大学3年生の清水陽菜さんが、コンサートに出演されます。

←今週末の8月25日(日)ミッドランドスクエアで、現在、桐朋学園大学3年生の清水陽菜さんが、コンサートに出演されます。 ←現在、桐朋学園大学3年生の清水陽菜さんがドイツからお便りを送って下さいました。どうも有難うございます!

←現在、桐朋学園大学3年生の清水陽菜さんがドイツからお便りを送って下さいました。どうも有難うございます! ←私が桐朋学園大学2年生19歳の時、第2回GPAダブリン国際ピアノコンクールがあり、その当時の恩師が一緒に連れて行って下さいました。

←私が桐朋学園大学2年生19歳の時、第2回GPAダブリン国際ピアノコンクールがあり、その当時の恩師が一緒に連れて行って下さいました。 ←ダブリン城の中。

←ダブリン城の中。 ←ウィーンからミュンヘンへ向かう列車の中で。

←ウィーンからミュンヘンへ向かう列車の中で。 ←ウィーンのドナウインゼル。私の背後に見える大きな建物は、国連都市UNO-Cityです。

←ウィーンのドナウインゼル。私の背後に見える大きな建物は、国連都市UNO-Cityです。 ←ウィーンに留学して、初めての夏休みに訪れた、ドイツのベルヒテスガーデン。

←ウィーンに留学して、初めての夏休みに訪れた、ドイツのベルヒテスガーデン。 ←オーストリア、ザルツカンマーグート地方の湖。

←オーストリア、ザルツカンマーグート地方の湖。 ←当時通っていた、語学学校の先生と、クラスメイトと一緒に。

←当時通っていた、語学学校の先生と、クラスメイトと一緒に。 ←ウィーン国立音楽大学での初めてのクラッセン・アーベントで。

←ウィーン国立音楽大学での初めてのクラッセン・アーベントで。

←今日は、名音大の実技試験でした。

←今日は、名音大の実技試験でした。 ←午前は、ここで、鍵盤楽器実技Ⅰの試験、

←午前は、ここで、鍵盤楽器実技Ⅰの試験、