令和5年9月30日(土)ブルグミュラーコンクール審査

←今日は、津のリージョンプラザ、お城ホールでブルグミュラーコンクールの審査がありました。

←今日は、津のリージョンプラザ、お城ホールでブルグミュラーコンクールの審査がありました。

←審査員の先生方と一緒に。

←審査員の先生方と一緒に。

お世話になりまして、先生方、スタッフの皆様、有難うございました。

令和5年9月26日(火)第33回日本クラシック音楽コンクール

先日、大阪で行われた日本クラシック音楽コンクールの本選で、明和高校3年生の生徒さんが優秀賞で全国大会へ進むと喜びの報告を頂きました。

おめでとうございます。

昨日は、名音大で、朝からとても爽やかな風が吹いて、やっと名古屋も秋らしくなって過ごしやすくなったな~と喜んでいたら、今日は、又、暑さがぶり返したようです。

今日は、明和高校でのレッスンでした。文化祭や、体育祭もとても楽しかったそうで、2年生が文化祭でグランプリをとったと嬉しそうに生徒さん達が話していました。

門下生コンサートの出演者や、曲も決まり、私がパソコンで入力しています。

来年も皆さんに楽しんで頂けましたら幸いです。

令和5年9月22日(金)音楽に求めるもの

私が7年間過ごした桐朋学園の高校・大学時代を卒業後、数年でも日本を離れたいと思ったのは、心と肉体を通して、この自分の分身である

ピアノを通して、自分自身の心の奥底にたどり着くという作業をしたかったからです。

音と作品と身体と真に調和出来るのなら、どんなに喜ばしい事だろう、と音楽学生の間中、ずっと考え続けていました。

桐朋時代の恩師がおっしゃっていた言葉が、今深く深く私の心に落ちていきます。

「ヴァイオリニストの江藤俊哉先生のリサイタルを聴いて、どんなことを感じたかい?弱音を胸に抱きこむようにして、こうやってヴィブラートしていたでしょ?

あんな音を出すんだよ。(作曲家の心の深淵まで沈み込むように下りていき、自分の心情と共振させながら一音一音に魂がこもっている)」

日本にいた頃の私は、かなり小さい頃から、コンクールは、嫌というほど受けてきましたし、コンサートの機会も沢山あり、有難い事ではありました。しかし、それも、あまり度を超してやり過ぎると、あまり気が乗らない時でも次から次へわんこそばのように差し出されるものに対して、大学を卒業した時には、私は、「もういい!私がやりたいことは、こんなことじゃない!」と魂が大きく打ち震えているのを感じたのです。

舞台が多すぎると、音楽に対する感受性が消えてしまうと直感的に私は思いました。

私は、実験室の作業がしたかったのです。自分を変革するためには、舞台から遠ざかる必要があるということを、ブレンデルやポリーニが身を持って証明しています。

私にとって、音楽とは、ギラギラと目立つような表面的な世界とは、ほど遠いところにあり、人の心に渦巻いている様々な心の声を代弁してくれるような、もっともっと音楽は、母の愛のように人の心に寄り添ってくれる深い慈しみがあるものであって、観客を驚かせたり、周りの人を力と速さで打ちのめすために行う事など一切なく、私達の耳や心の中に本来備わっている音楽と響きとの緊密な関係の本質に自分の力で近づいていけるようにすること、そして、これこそが今もなお、私が自分の演奏に対しても求め続けているものであり、指導を通して、生徒達に伝えていることです。

生徒達には、やってみたいことは、全てやるように勧めています。

私は、現在も実験室の作業途中におり、終わりは来ません。私が音楽に求めているものが見つかるまでは・・・学生時代からずっと求め続けている音楽に対する深い愛、

そして慈しみ。

私が、音楽に求めているものは、そこなのです。

←音楽と静かに向き合いたいと私はいつも思っています。

←音楽と静かに向き合いたいと私はいつも思っています。

ドイツからオーストリアへ向かう電車の中で。

(2008年8月)

令和5年9月21日(木)29年前のウィーン

新しく入会されたい方、体験レッスンを受けられたい方、私の教室にご興味を持って下さり、有難うございます。

生徒募集は、随時致しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

なお、その際に、お名前、ご住所、電話番号、簡単なピアノ歴、ご自宅に楽器をお持ちかどうか、そして、学生さんなのか、大人の方なのか、子供さんなのか、年齢やご職業などお書き頂いて、お問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。

←今から29年前の1994年9月21日の今日の日は、私にとって忘れられない記念日です。

←今から29年前の1994年9月21日の今日の日は、私にとって忘れられない記念日です。

ウィーン国立音楽大学を受験するために、ウィーンに到着して3日目の、22歳の私、

ウィーン国立歌劇場前で。

赤いカシミヤのセーターに、黒いジャンバー、日本だったら、考えられない格好です。

現在の私は、ノースリーブに短パン、南国の夏の格好して、レッスン室は、クーラーガンガンついています。

生徒さん達は、「ああ、涼しい~!」帰る時は、「この部屋から出たくない~!」と言って帰る生徒さん達もいます。

一体、いつまで名古屋は、サウナなんでしょうか?

令和5年9月18日(月・祝)第14回ヨーロッパ国際ピアノコンクール in Japan

今日は、第14回ヨーロッパ国際ピアノコンクール in Japanの愛知地区本選がめいおんホールでありました。

小学6年生の原以織さんが、通過して、めいおん賞も頂いたと喜びの報告を頂きました。

以織さんには、妹さんがいます。その妹さんのピアノの練習も見てあげて優しく教えてあげるそうです。学校の先生からもとても頼りにされている以織さん、レッスンの時の

「はい」というお返事がとても爽やかな、素直で気持ちの良い姉妹の生徒さん達です。

昨日、今日と連続しての本番でしたが、とても楽しく演奏出来たそうで、良かったですね。

おめでとうございます。

←ドイツのミュンヘンの街角で。

←ドイツのミュンヘンの街角で。

あちらは、大道芸人が沢山います。顔も緑色に塗って、お花も服に一杯着けて身動きせず、瞬きもせず、座っています。ジーっと見つめていても、同じ姿勢のまま

絶対に動かないからすごい!

いつ動くかな、いつ動くかな、と大人も子供も興味津々・・・

そこへ、トコトコと小さな女の子が走ってきて、空き缶の中にお金を入れると!?・・・・

大道芸人は、やっと動いてくれました!

モーツァルトのオペラ、魔笛に出てくるパパゲーノみたいだなと思いました。

(2008年8月、ミュンヘンで)

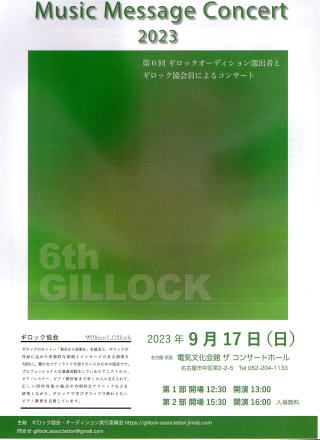

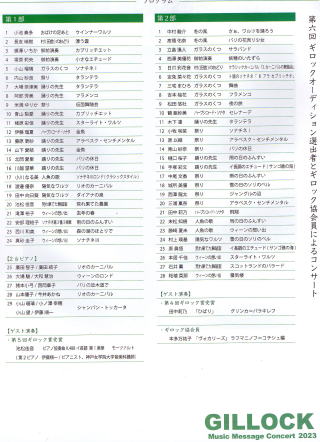

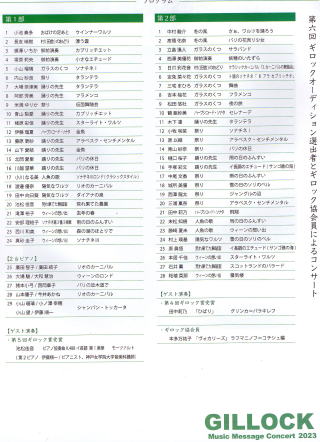

令和5年9月17日(日)第6回ギロックオーディション

今日は、第6回ギロックオーディションの本選が、電気文化会館でありました。

門下生の中から、小学6年生の原以織さんが、聴衆賞を受賞されました。

おめでとうございます。

←聴衆賞を受賞されて、舞台上で盾と賞状を頂いたと喜びの報告を頂き、お写真を送って下さいました。(お写真は、舞台上で表彰される以織さん)

←聴衆賞を受賞されて、舞台上で盾と賞状を頂いたと喜びの報告を頂き、お写真を送って下さいました。(お写真は、舞台上で表彰される以織さん)

聴衆賞とは、当日ご来場の皆様に、最も印象に残った演奏者を投票して頂いて選出される賞です。

以織さんの奏でるギロックの美しくて優しい、温かいメロディが、聴いて下さったお客様の心に届いたのだと思います。

目に見えないコミュニケーション、言葉では、言い表すことの出来ないコミュニケーション、

聴いて下さる方と共振し合えるなんて、音楽って本当に素敵ですね!

令和5年9月14日(木)門下生の御活躍

←11月12日(日)開演13:00(開場12:30)ヤマハグランドピアノサロン名古屋

←11月12日(日)開演13:00(開場12:30)ヤマハグランドピアノサロン名古屋

(ヤマハ名古屋ビル4F)で、髙浪杜和君のピアノコンサートが開催されます。

プログラムは、J.S.バッハ=ブゾーニ:無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータより

「シャコンヌ」ニ短調BWV1004

F.リスト:ベッリーニの歌劇「清教徒」の回想S.390 他

です。

杜和君は、小学4年生の頃より、私の教室で学ばれて、明和高校音楽科、愛知県立芸術大学を経て、現在、同大学院音楽研究科博士前期課程2年次に在学中のお若いフレッシュなピアニストさんです。

ご興味のある方は、是非応援に行ってあげてください。(45名要予約)

詳細は、下記をクリックしてご覧下さい。

SALON CONCERT SERIES VOL.7「髙浪杜和ピアノコンサート」 |ヤマハミュージック直営店・教室 (yamaha.com)

令和5年9月9日(土)門下生の御活躍

←来週9月17日(日)伏見の電気文化会館ザ・コンサートホールで、第6回ギロックオーディション選出者と

←来週9月17日(日)伏見の電気文化会館ザ・コンサートホールで、第6回ギロックオーディション選出者と

ギロック協会員によるコンサートが開催されます。

(第1部開演13:00、第2部開演16:00)

門下生の中から、小学6年生の原以織さん、

そして、山本優子さん/今井あかねさんが演奏されます。

第1部の28番目に、山本優子さん/今井あかねさんが

2台ピアノで「リオのカーニバル」

第2部の13番目に、原以織さんが「祭り」と

「アラベスク・センチメンタル」を演奏されます。

ご興味のある方は、是非応援に行ってあげてください。

(入場無料)

令和5年9月8日(金)第45回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール全国大会

先日、全日本ジュニアクラシック音楽コンクールの全国大会が浦安であり、明和高校3年生の本村玲菜さんが第3位を頂いたと喜びの報告を頂きました。

おめでとうございます。

9月に入り、明和高校も始まりました。

名音大も来週から始まるので、大学生達とレッスン時間の打ち合わせが始まっています。

自分の大学生時代の履修登録を思い出します。大学1年生の履修科目、一体何をどれだけ取ればよいのか?と随分悩み、

友人が「そんなに迷ってるなら、月~土まで全て授業を取れば!」の一言で、月~金は1限から5限まで授業を全部取っていた私です(笑)

私達の時代は、土曜日の午前中も授業がありました。

大3、大4あたりにくると、ほとんどの学生があまり授業に出てこないけれど、私は、学生の間だけしか先生から、教えて頂ける時は、もうないのだと思い、その時、その時をすごく大切にしてきました。

その頃、理解出来なかった授業も沢山あったけれど、今、もう1度授業を取ったら、教えて下さる先生の言葉の意味がよくわかるから、きっと楽しいだろうなと思います。

「親孝行、したいときに親はなし」という言葉を私達の世代は、よく聞いて育ちました。そこで、今度は、私が感じた事を言葉にしてみました。

若い時、指はよく回るが、音楽の心がつかめない。

歳とって音楽の心がわかるようになると、指が思うように動いてくれない。

若い時、体力も好奇心も沢山あっても、お金がなくて色々なところへ行けない。

歳とって、時間もお金もあるけれど、今度は、体力がない。

働き盛りは、お金が沢山あっても時間がない。

色々なこと、全てわかってくると命がない。

子育て、今ならこうやって育てたかったと悔やんでも、子供は育った。

何もかも上手くいかない心を抱えて、毎日を生きている。

初めから、人生の舵の取り方が全てわかっていたら、この世に生まれていないだろう。

生きながら、学ぶのだ、それでいいと思う。

ちょっと笑えます(笑)

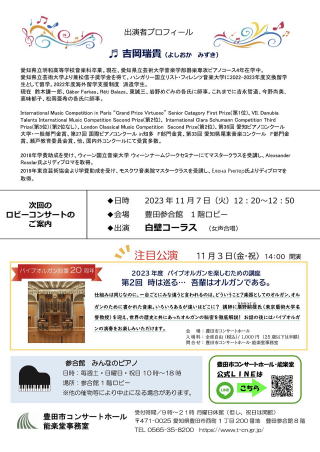

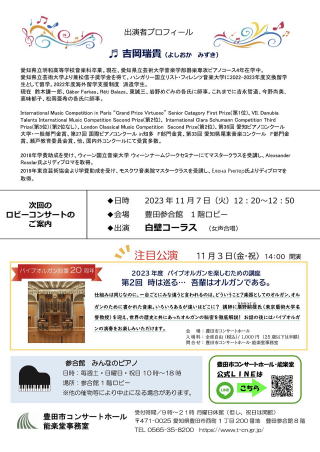

令和5年9月7日(木)門下生の御活躍

←来月10月4日(水)

←来月10月4日(水)

12:20~12:50

豊田参合館1階のロビーコンサートに門下生の吉岡瑞貴さんが御出演されます。

瑞貴さんは、先月ハンガリーから交換留学を終えて、無事帰国されて、愛知県立芸術大学のカリキュラムを終了後、再度リスト音楽院の大学院へ進まれるとの事です。

門下生の皆様の益々の御活躍をお祈りしています。

ご興味のある方は、是非応援に行ってあげてください。

(入場無料)

令和5年9月2日(土)ドイツ、オーストリアから帰国して2か月ぶりの生徒さん

←約2か月間の間、ドイツ、オーストリアに行かれていた生徒さんから、お土産を頂きました。

←約2か月間の間、ドイツ、オーストリアに行かれていた生徒さんから、お土産を頂きました。

ニュルンベルクのソーセージ、ザルツブルグの塩と、モーツァルトクーゲルン、

そして、私の大好物のチーズ!

選ぶのに手間がかかって大変だったでしょう、有難うございます!

←ウィーンのシュテファン寺院の近くで選んで下さった、ヴァイオリンを演奏している

←ウィーンのシュテファン寺院の近くで選んで下さった、ヴァイオリンを演奏している

可愛い天使。天使には、私、目がないのです。

ドイツや、オーストリアでは、こんな小さな子が、こんなに上手に弾くの?とブラヴォーの嵐だったとか。

来年3月20日の門下生コンサートでは、ヴァイオリンもピアノも弾いて下さるそうです。

皆さんの演奏がとても楽しみです!

令和5年9月1日(金)人の話を「聴く」という事は、相手に対して質問すること

9月に入り、少しは、暑さが和らいできたように思います。

最近は、ドイツ語のyou tubeにはまっていて、仕事が終わると、毎日、見ています。

私が、青春時代を過ごした、ウィーン独特の方言、ヴィーナリッシュで話している人を見ると、懐かしくて、胸が一杯になってきます。

ヴィーナリッシュとは、日本の東京が、ホッホドイチュ(標準ドイツ語)なら、これ、なんでやねん!みたいな関西弁がヴィーナリッシュです。

私は、ヴィーナリッシュが特に好き。「ヤー(はい)」が「ヨー」に聴こえる感じで、すごく抑揚が沢山あって、聴いていて、音楽的に私には聴こえます。

そこで、私がウィーンの語学学校に通っていた頃を思い出して、書いてみようと思います。

よくあるのが、1枚の絵を見ながら、それを見て「何をしているのか説明して下さい」とか、「電車に乗り合わせた乗客の方に何か話しかけてください」とか、あるテーマをもとにして、隣の人と会話をして下さい、というものがいつも課題としてありました。

こういったことは、何もドイツ語や英語でなくても自分が日本語で何を一体考えていて、それを言葉に出来る能力が必要不可欠だなとよく思ったものです。

いわゆる、「物語」を作るための、多くの単語や、言い回しを使えないと、心に沢山の思いがあっても、言葉に出ません。

私が、日本で受けてきた教育は、どちらかと言えば、あまり、先生からも友人からも相手から質問されることが少なく、先生から言われたことを、そのまま「はい」と言って会話が終わりになっていたような気がします。

「そこで、あなた自身は、どのようにお考えですか?」とか、「なぜ、そのように考えるのですか?」という質問が意外と少ないのです。

私が、27歳から25年近く生徒さん達への指導を通して、すごくよくわかった事があります。

「相手の話を聴く」事がいいというのは、勿論、小さなころから、親からも教育されてきましたし、とても大切にしてきました。

しかし、ただ、ふんふん、と聴いているのでなくて、積極的に、こちらから、どんどん相手に質問していくことが、「聴く」ことなんだとよくわかるようになりました。これは、自分が指導を通して学び、成長を感じる事の出来た最大の収穫です。

皆さんも想像してみてください。誰かが、1冊の楽譜を持っていたとして、「これは、何という名前の楽譜ですか?」「どこで、それを買いましたか?」「値段はいくら?」「その曲をいつ弾くの?」「何でそれを弾きたいと思ったの?」などなど、相手に質問する事のいかに少ない事か・・・・。

会話とは、コミュニケーションであるから、自分の話だけペラペラ話して終わりというのも良くないですし、相手の話をただ、漠然と聴いているだけというのも良くないです。

そこに、色々な自分の思いや、考えが心の中に湧いてきて、相手の意見にうなずいたり、それに対しての自分の考えも話すという風にして成り立っていくものと思われます。

よくあるのが、何か質問ありますか?と尋ねると、「特にないです」。それ以外にも「これは、どう思う?」と聞くと「何もわからない」とか、答えないとか・・・。

あとは、ニヤニヤしているだけとか・・・・。非言語コミュニケーションが日本では実に多く使われている気がします。

そこが、日本の良さでもあり、又美しいところでもあると思いますが、私も含めて、どんどん相手に積極的に質問していこうと日々、努力しているつもりです。

←今日は、津のリージョンプラザ、お城ホールでブルグミュラーコンクールの審査がありました。

←今日は、津のリージョンプラザ、お城ホールでブルグミュラーコンクールの審査がありました。 ←審査員の先生方と一緒に。

←審査員の先生方と一緒に。 ←今日は、津のリージョンプラザ、お城ホールでブルグミュラーコンクールの審査がありました。

←今日は、津のリージョンプラザ、お城ホールでブルグミュラーコンクールの審査がありました。 ←審査員の先生方と一緒に。

←審査員の先生方と一緒に。 ←音楽と静かに向き合いたいと私はいつも思っています。

←音楽と静かに向き合いたいと私はいつも思っています。 ←今から29年前の1994年9月21日の今日の日は、私にとって忘れられない記念日です。

←今から29年前の1994年9月21日の今日の日は、私にとって忘れられない記念日です。 ←ドイツのミュンヘンの街角で。

←ドイツのミュンヘンの街角で。 ←聴衆賞を受賞されて、舞台上で盾と賞状を頂いたと喜びの報告を頂き、お写真を送って下さいました。(お写真は、舞台上で表彰される以織さん)

←聴衆賞を受賞されて、舞台上で盾と賞状を頂いたと喜びの報告を頂き、お写真を送って下さいました。(お写真は、舞台上で表彰される以織さん) ←11月12日(日)開演13:00(開場12:30)ヤマハグランドピアノサロン名古屋

←11月12日(日)開演13:00(開場12:30)ヤマハグランドピアノサロン名古屋

←来週9月17日(日)伏見の電気文化会館ザ・コンサートホールで、第6回ギロックオーディション選出者と

←来週9月17日(日)伏見の電気文化会館ザ・コンサートホールで、第6回ギロックオーディション選出者と

←来月10月4日(水)

←来月10月4日(水) ←約2か月間の間、ドイツ、オーストリアに行かれていた生徒さんから、お土産を頂きました。

←約2か月間の間、ドイツ、オーストリアに行かれていた生徒さんから、お土産を頂きました。 ←ウィーンのシュテファン寺院の近くで選んで下さった、ヴァイオリンを演奏している

←ウィーンのシュテファン寺院の近くで選んで下さった、ヴァイオリンを演奏している