令和3年1月28日(木)国際ピアノコンクールin知多

第27回国際ピアノコンクールin知多の本選会が碧南であり、F部門を受けた、愛知県立芸術大学2年生の吉岡瑞貴さんが、金賞を受賞したと、喜びの報告がありました。おめでとうございます!

先日、レッスンに見えて、久しぶりに元気な姿を見ることが出来て、とても嬉しく思いました。

どこの大学もそうだと思いますが、オンラインと対面が半々という感じで、ピアノの試験も相当な課題があって、夜中の2時頃まで、毎晩、レポート提出などに、追われて、ものすごく忙しいそうです。

門下生コンサートで、他の門下の子達に会えるのがとても楽しみと言っていました。成人式も、綺麗なお着物姿で出席出来て良かったですね!

大学生の皆さんは、大学に行って勉強することが、大切ですね。私の所の大学生達も、オンラインは疲れる、目が痛い、頭が痛い、夜なかなか寝付けない、など、何とも可哀想です。

政府は、デジタル化をどんどん進めていくとの事ですが、私達音楽家の事もちょっと考えてほしいです。

コンピューターが得意な人は、それをやり、音楽を専門にしている人は、音楽だけに打ち込みたいです。

人生100年時代というけれど、首から頭だけを使う頭脳労働は、身体がダメになる前に目と頭がやられるんじゃないかなと・・・

これから、何年も生きていかなければならないお若い方達が本当に可哀想です。

先日、お話しした、ケラー先生御夫妻がおっしゃっている通りだと思います。このままいったら、全世界がロボットみたいに無表情の何の感受性もない、情緒もない、人間性のない人ばかりになったらどうするのかな?心配です。

発明したスティーブ・ジョブズは、自分の息子には、スマホ利用を禁じたとの事ですが、悪いとわかっていて、何で?どうして?皆、そっちへ流れていくの?と思いますが、皆さんどう思われますか?特に芸術分野に関わっている方達の御意見をお聞きしたいです。

令和3年1月26日(火)人をほめることの大切さ

私が、ウィーン国立音楽大学留学中お世話になった、恩師ローラント・ケラー先生の奥様からお手紙を頂きました。

先生ご夫妻は、本物の芸術家を貫き通している方で、ピアニストと教授活動されていた現役の間ずっと、テレビ、携帯、パソコンも持たれませんでした。今も勿論、スマホは持たれず、お車にも乗られない方です。世俗から離れて、物欲や名誉欲、そういうものがまるきりない、徹底的に

自然と、音楽と芸術とが一体になっておられるような素晴らしい人格者の方です。

それでも、やっと、テレビをつい最近買われたとの事でした。

そこで、いつも私とのやり取りは、国際電話か、お手紙かになります。

ケラー先生御夫妻は、「コンピューターレッスンは、全くの話、最悪ですね!これからの子供達が、小さい頃から一日の大半を機械とにらめっこで過ごし、職を得ても、コンピューターなしでは、何も出来なくなると思うとゾッとして、とても可哀想に思う、人間性がどうなっていくんでしょうね・・・

又、芸術部門は、人間形成には、特に重要になってくるわけで、音楽の場合、特に、個人レッスンは、一対一で向かい合えるという、素晴らしい特典があります。

もう少し、ましな世の中にならないと、子供達が大変・・・」とおっしゃっておられました。

私も冗談じゃなく心底そう思います。

私がケラー教授ご夫妻に初めてお目にかかったのは、私が22歳の時です。ケラー先生は、レッスンの時、いつもとても優しくて、怒ったところを見たことがありません。

又、私の良いところをいつも沢山沢山ほめてくださいました。

褒めて育てることの効用は、私も実際、自分が生徒達への指導を通して、一番成果が上がった実体験により、ケラー先生御夫妻も長年の教授生活を通して、そのことを熟知しておられたのだと思います。

人をほめるという行為は、相手の事をわかろう、理解しようという努力がなければ、ほめ言葉もなかなか難しいものなのです。

例えば、レッスンの時に、「先週より、随分、演奏が良くなったよ」という簡単なほめ言葉一つとっても、先週の生徒がどんな調子だったか、深く

演奏を憶えているからこそ、ほめることが出来ます。いい加減に聴いていたら、ほめ言葉も出てきません。それくらい、ほめるという行為は、相手に対して、真剣に向き合っている何よりの証拠でもあります。

人をほめると、相手も気分が良くなり、それ以上に自分が一番、気分良く過ごせるのです。心の中に、汚い不浄なものが残っていても、人をほめることで、どんどん、心が清らかになり、すがすがしい、爽やかな気持ちになれるのです。

私が、生徒達を積極的にほめるのは、ケラー先生から受け継いだ一番大きな財産ともいえると思います。

私は、親を始め、お世話になった方々に対して、「今までごめんなさい」と「今までありがとう」この2つの言葉しか出てこないと思います。

恩師には、毎年、私の写真を焼いて、お手紙と一緒にお送りしています。あれから、27年もたっていますが、49歳の今でも毎年、送るとすごく喜んで下さいます。

ピアノの恩師は、私にとって、一生のメンターであり続けるのです。感謝しかありません。

←ローラント・ケラー教授の門下生の皆さんと、ウィーンの森へ、1日遠足に行ったときの写真です。

←ローラント・ケラー教授の門下生の皆さんと、ウィーンの森へ、1日遠足に行ったときの写真です。

カーレンベルクの丘の上で。後列右から3番目の髪の毛ポニーテール、白いシャツを着ているのが、当時23歳の私です。後列左から2番目がケラー先生。

(1995年7月1日撮影)

令和3年1月25日(月)病気のスマホ

私の母のスマホのお腹が段々膨れ上がり、しまいには、剥がれてきそうになっています。

ガラケーはおろか、パソコンの文字打ちもしたことがない父が、私と母だけが、毎晩スマホの話題で、これがいいだのあれがいいだの、話すので、自分が世の中から、置いてきぼりになってしまって淋しいのか、むくれています。

「その膨れたお腹の間から、電池が漏れ出たらどうするんだ。指に当たると指が腐れるぞ」なんて怖い事を言い出すので、そろそろ、買い替えないといけないのかな?それにしても、私のは、まだ全然使えているんだけど・・・

と思いつつ、私の生徒さん達にアンドロイドか、iPhoneか尋ねると、ほとんどの方達が、iPhoneだと答えてくれます。

インターネットで、調べると、アンドロイドがいいだのiphoneがいいだの色々な宣伝文句があって何が何だかさっぱりわかりません。

お店の人から、何が欲しいんですか?と聞かれても、その「何が」欲しいのかが分からないのよね!と大学生達に話すと、皆さん、笑います。

ピアノの初心者の方もこういう事なのかなって。ピアノを弾きたいけれど、一体何をどこから、どのように始めて良いかがわからない・・初心者の方達の気持ちがよくわかるような気がします。何を買っていいかもわからないものを購入するってこんなにストレスのかかるものなんですね。

スマホホスピタルに病気のスマホを連れて行きましたが、この機体自体の電池がもうないから、バッテリー交換は出来ないとの事。

あれこれ、お店を見回ったり、インターネットを検索して、どのスマホがいいのか研究していていくうちに、「何で、こんな機械に振り回されてるの、時間がもったいない!

や~めた!」となってしまい、本屋さんへ行って、沢山本を買い込んできました。

それぞれの業界のプロの方達が、1つの道を真剣に歩んだ仕事に関して、ものになる人とならない人との違いはどこからくるかという事を

語っています。その中で、どの方達も共通している言葉がありました。

「親方とか先輩に教えてもらおうと思って入ってくるのは大きな間違いで、自分が上の人のやり方を盗んで勉強し、進歩していかなければならない。

教えてもらったことというのは、すぐ忘れる。自分が盗んだものは、忘れない。

ポッと教えてやったら、忘れちゃいます。自分が苦労して苦労して、これを必ず自分のものにしようと思って、やっと盗んだものは決して忘れない。

自分のわがまま放題、好き勝手なことをやって将来もずっと通るかと言えば、私は通らないと思う。何事も、一番底辺から、覚えていかなかったら、一人前にならない。

朝が早いから嫌だとか、夜遅いから嫌だとか、そういう人ばっかり。これは、人間の基礎が出来てないんじゃないかと思う。

だから、私はよく言うんです。

1つの仕事を一生懸命やって、苦労して少しづつでも、頭を持ち上げていったら、自分が将来一番楽だろうって。一人前になって、家庭を持った時でも、苦労が少なくて済むと思うんですよ」というような内容には、とても共感しました。

「人にものを教えることは出来ない。みずから、気づく手助けができるだけだ」と、ガリレオも言っているように、その人自身が自分で気づくことを想い出させてあげるきっかけを作ってあげる事なんだと思います。

令和3年1月18日(月)ショパン国際ピアノコンクール in ASIA アジア大会

第22回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA のアジア大会の結果が出て、明和高校2年生の清水陽菜さんが、銅賞を頂いたと喜びの報告がありました。

よく頑張られましたね!おめでとうございます!

又、今日は、名音大の今学期最後のレッスンでした。

←今春3月卒業される大学4年生の生徒さん達と一緒に。

←今春3月卒業される大学4年生の生徒さん達と一緒に。

今日が、最後のレッスンでしたので、写真を撮りました。

この大変な状況の中で、色々辛い事が多かったかと思いますが、最後までよく頑張られて

御卒業、本当におめでとうございます。

大学の4年間は、あっという間でしたね。

とても充実していた4年間だったそうで、良かったです。

今後は、学生さんという小さな世界から飛び出して、大きな社会の荒波に負けることなく、勇気を持って、強く生きていって下さいね!

お若い学生さん達の将来が幸せでありますよう、いつも応援しています!

令和3年1月12日(火)意思あるところ必ず道あり

毎日、とても寒いですが、生徒の皆さんは、3月25日(木)天白文化小劇場で開催される門下生コンサートへ向けて、一生懸命練習しています。

「ピアノの道」は、普通の一般的な道とは、かなり違うと思います。

自分のやりたいことを貫こうとすると、必ず行く手に道をふさぐものが現れます。

もし、将来、音楽家として「ピアノの道」を歩みたいのであれば、そのふさぐものに対して、断固として「自分は音楽家になる」という固い決意を持ってどんな邪魔が入ってきても、周りに流されずに進んでいかなければいけません。

真の栄光は、誰も見ていないところで、自己を克服するところから生まれます。どんなことでも、何かを達成するには、強い精神力が必要となります。

精神力の強い人は、途中であきらめることがないから、結局才能のある人以上に成功するのです。

私の教室で、将来音楽家になりたいと強い決意を持って学んでいらっしゃる門下生の皆さんの多くは、幼い頃からずっとそういう決意を持って

自分と闘ってきた方ばかりだと思います。

全ては、「意思あるところ必ず道あり」です。

何事も、心の持ち方次第で、人間どのようにも変化できます。才能は、初めからあるのでなく、強い情熱と、いくつもの試練を乗り越えて、

数えきれないほどの修羅場をくぐり抜けてきた結果、拓かれてくるものなのです。

そういう点で、人間として生まれた以上、全ての人に才能があるという事です。それを伸ばすか伸ばせないかは、自分の心の持ち方次第です。

他人や、周りの状況は、変えることが難しいですが、自分の心の持ち方なら、変えようとする強い意思さえあれば、今この瞬間に、変えることが出来ます。

だからこそ、努力のしがいがあるのです。

私の教室で学んでいる生徒さんの何に対しても負けない強い精神力を是非、聴きにいらして下さい!

きっと生きる勇気や、希望、元気がもらえると思います。

皆さんの演奏をとても楽しみにしています!

←ピアノは、本当にいいものです。家にいても、ピアノがあるから、退屈しません。

←ピアノは、本当にいいものです。家にいても、ピアノがあるから、退屈しません。

私は、毎日、欠かさず、練習しますが、弾いていることで、心が癒されます。

ピアノを弾いているときは、あらゆる雑念から解放される至福の時間です。

おまけにピアノ曲は、沢山あるから、次はこれ、次はこれ、といった感じで、終わりが来ません。

ピアニストは一生、「音楽学生」なのです。

令和3年1月8日(金)べーテン音楽コンクール全国大会

昨日に引き続き、現在椙山女学園大学2年生の神戸菜々美さんが、べーテン音楽コンクール全国大会の自由曲コース、大学・院生Bの部で、第4位を頂いたと喜びの報告がありました。

よく頑張られましたね!おめでとうございます!

彼女は、今年成人式を迎えますが、5月に延期になったそうです。

幼い頃から見させて頂いた生徒さん達が、次から次へ、成人して、もう大学卒業、社会人となっていきます。

ホームページの昨年の12月の日記は、会社に問い合わせたところ、もう残っていないとの事でした。

新年になり、自分でやってみようと張り切ってやってみて、「やったあ!出来た~!」と喜んでいたのもつかの間、やっぱりどこかでそそっかしいミスをする私でした。(笑)

パソコンの先生がおっしゃるには、万が一、消えてしまったときのために、バックアップをとっておくと良いそうです。

まだまだ、私にとって、「パソコンの道」は、はるか遠くにあるようです・・・。

令和3年1月6日(水)べーテン音楽コンクール全国大会

今日は、べーテン音楽コンクールの全国大会があり、自由曲コース 大学・院生B部門を受けられた大学3年生の生徒さんが、入選とご連絡を頂きました。

よく頑張られましたね。おめでとうございました。

今週から、名音大も椙山も始まり、大学生の皆さんに尋ねてみました。お正月は、どこへも行かなかった、初詣も行けなかったという人が多かったです。

私は、昨年に引き続き、相変わらず、パソコンやスマホに振り回されています。

昨年の12月の日記は、3,4,5日はパソコンの先生が操作して下さり、元に戻っていますが、そのあとの日記が、まだ、どこへ行ったか、消息不明になっているままです。

今日は、ズームで大学生達にオンラインレッスンしていたら、「非言語フィードバックが詳細に移動しました」と出てきます。

学生さん達に、「これは、どういう事かしら?外国人の人が私達のレッスンを見ているって事かしら?」と尋ねると、

「違うと思いますよ」。と笑われました。

「こういう表示が出てこない?」と聞くと、「出ません」と言います。学生さん達はほとんどの子が、iPhoneなので、わかりやすいのかな?と思ったりしています。

何しろ、分からないことや、未解決のものが多すぎて、その点、何と、ピアノは、やさしいのだろうと思います。というと、母は、「そりゃあそうよ、

50年近くその道一筋で関わってきてるんだから当たり前じゃない(笑)スマホやパソコンだって、50年もやり続ければ、わかるようになるわよ」と笑います。

50年後?私は、100歳!この世に存在してません!(笑)

令和3年1月3日(日)過去の日記を読まれたい方へ

過去の日記を読まれたい方、昨年といっても先月ですが、知らない間に12月の日記が全部消えてしまいました・・・。

新年になり、2020年から、2021年に変わる時のページ編集のHTMLソースが難しくて、自分で今回は頑張ってやってみたのですが・・・

やっぱり変な事になってしまったようです。又、落ち着いたら、パソコンの先生に教えて頂こうと思います。

以前のように戻るかわかりませんが、しばらくお待ちください。

令和3年1月2日(土)26年前のウィーンフィル

←「明けましておめでとうございます!今年もよろしくお願いいたします!」

←「明けましておめでとうございます!今年もよろしくお願いいたします!」

今日から、生徒さん達とのレッスン開始です。小学3年生の生徒さんが朝1番に元気よくレッスン室に見えました。

皆さんが下さったお年賀状。有難うございました。

毎日が平穏で、心身共に健康でいられることこそ、

何よりの幸せです。

←昨晩は、ウィーンフィルニューイヤーコンサートをテレビで見ました。

←昨晩は、ウィーンフィルニューイヤーコンサートをテレビで見ました。

ウィーンフィルの柔らかい独特のワルツの調べが聴こえると、もう、私の心は、

第2の故郷、ウィーンの街に羽根が生えて飛んで行ってしまいます。

この写真は、私が、23歳のウィーン留学時代、楽友協会で初めて生のウィーンフィルを聴いたときの写真です。

(1995年1月6日撮影 ウィーン楽友協会黄金の間大ホール)

その当時は、私が立って聴いた立見席も、座る席も、バルコニーも満席で、それこそ、密密。

この時聴いたリッカルド・ムーティさんが、昨日も指揮を振られていて、何だかとても懐かしかったです。

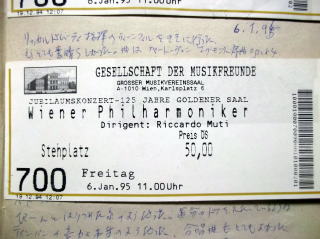

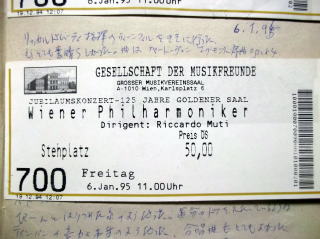

←そのときのチケット。立見席で50シリング。(500円)

←そのときのチケット。立見席で50シリング。(500円)

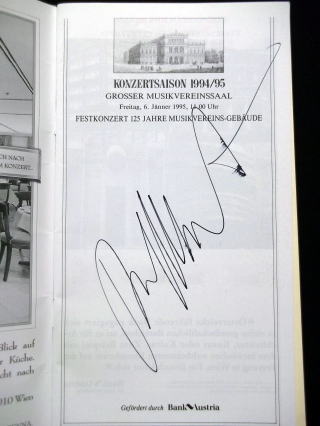

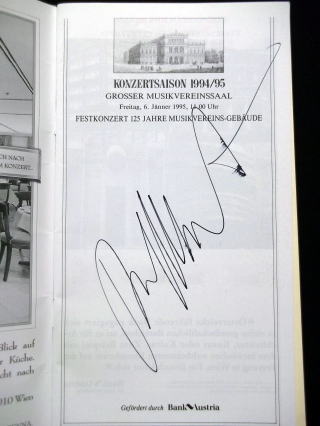

←その時のプログラム。リッカルド・ムーティさんのサイン。

←その時のプログラム。リッカルド・ムーティさんのサイン。

日本と違い、楽屋に誰でも入らせてもらえて、気軽にサインにも応じてもらえます。

昨晩、ウィーンフィルの演奏も、バレエも素晴らしかったですが、私は、特にムーティさんのお言葉がとても心に残りました。

音楽は、心の栄養、心の栄養がなくなると人間は、元気でいられなくなる、というようなことと、音楽家としての使命感を話されていましたが、

私も同感です。

私が23歳の時から、26年もの歳月がたって、再び、ムーティさんの指揮で、しかも、無観客のウィーン・フィルを見る時が来るとは想像もしませんでした。

いずれにせよ、とっても前向きな気持ちになれました。音楽の力は、本当にすごいと思います。

令和3年1月1日(金・元旦)新年明けましておめでとうございます!

←皆さん、新年明けましておめでとうございます!

←皆さん、新年明けましておめでとうございます!

今年もよろしくお願い致します!

生徒の皆さんのお幸せと、受験生の合格祈願もしてきました。

おみくじを引いたら・・・今年は「大吉」が出ました!

←高齢になった母は、もう今年が最後だと言いつつ、「やっぱり頑張る!」と言って、体力勝負の書道を書いてくれました。

←高齢になった母は、もう今年が最後だと言いつつ、「やっぱり頑張る!」と言って、体力勝負の書道を書いてくれました。

私の指さしているところ、今年の干支の「うし」も書道で絵を書いてくれました!

←「ほら、ここにも牛の絵。ウッシーです!」

←「ほら、ここにも牛の絵。ウッシーです!」

牛の顔と「うし」の字が合っていますね!

←母は、この牛の絵を気に入って何枚も何枚も書いておりました。

←母は、この牛の絵を気に入って何枚も何枚も書いておりました。

←ローラント・ケラー教授の門下生の皆さんと、ウィーンの森へ、1日遠足に行ったときの写真です。

←ローラント・ケラー教授の門下生の皆さんと、ウィーンの森へ、1日遠足に行ったときの写真です。 ←今春3月卒業される大学4年生の生徒さん達と一緒に。

←今春3月卒業される大学4年生の生徒さん達と一緒に。

←ピアノは、本当にいいものです。家にいても、ピアノがあるから、退屈しません。

←ピアノは、本当にいいものです。家にいても、ピアノがあるから、退屈しません。 ←「明けましておめでとうございます!今年もよろしくお願いいたします!」

←「明けましておめでとうございます!今年もよろしくお願いいたします!」 ←昨晩は、ウィーンフィルニューイヤーコンサートをテレビで見ました。

←昨晩は、ウィーンフィルニューイヤーコンサートをテレビで見ました。 ←そのときのチケット。立見席で50シリング。(500円)

←そのときのチケット。立見席で50シリング。(500円)

←その時のプログラム。リッカルド・ムーティさんのサイン。

←その時のプログラム。リッカルド・ムーティさんのサイン。 ←皆さん、新年明けましておめでとうございます!

←皆さん、新年明けましておめでとうございます! ←高齢になった母は、もう今年が最後だと言いつつ、「やっぱり頑張る!」と言って、体力勝負の書道を書いてくれました。

←高齢になった母は、もう今年が最後だと言いつつ、「やっぱり頑張る!」と言って、体力勝負の書道を書いてくれました。 ←「ほら、ここにも牛の絵。ウッシーです!」

←「ほら、ここにも牛の絵。ウッシーです!」 ←母は、この牛の絵を気に入って何枚も何枚も書いておりました。

←母は、この牛の絵を気に入って何枚も何枚も書いておりました。