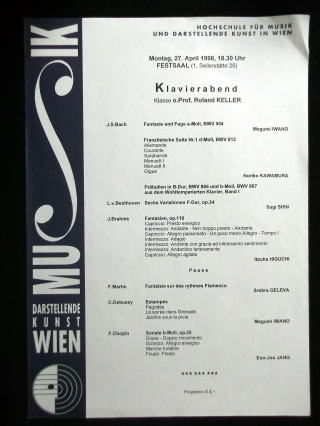

令和2年9月29日(火)幼い頃読んだ、伝記 大人になって、生徒さん達と再び読み返すと新たな発見があり、面白い

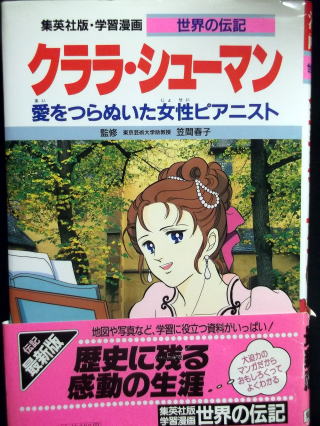

←伝記は、幼稚園の頃から大好きで、子供時代に沢山読みました。

←伝記は、幼稚園の頃から大好きで、子供時代に沢山読みました。

幼い頃は、親が、「世界の伝記全集」をセットで買ってくれて、元々、家には、沢山の本がありました。

モーツァルト、ベートーヴェン、ショパン、シューマン、ブラームス、ヘレン・ケラー、キュリー夫人、

ゴッホ、野口英世、ナイチンゲールや、エジソン、リンカーンなども夢中になって読んでいました。

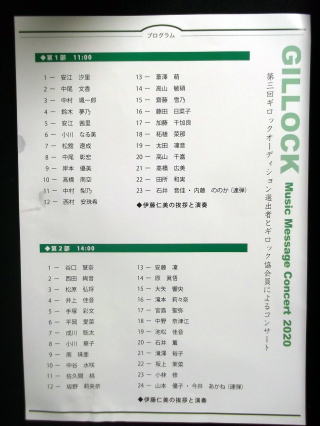

左の写真のクララ・シューマンの伝記は、生徒さん達を教え始めた頃、生徒さん達向けに、買った伝記です。

幼い生徒さん達から、大人の生徒さん達まで、読んであげると、皆さん、とても喜んで聞いています。

(集英社版・監修 笠間春子

シナリオ 柳川創造

漫画 高瀬直子)

←クララ・シューマンが、わずか5歳の時にクララの本当のお母さんは、家を出て行ってしまいます。

←クララ・シューマンが、わずか5歳の時にクララの本当のお母さんは、家を出て行ってしまいます。

9歳の時に、新しいお母さんがやってきますが、クララは、「今度のお母様は、音楽の事がまるで、わかっていない」と反発します。

そして、この頃、将来最愛の夫となる、ローベルト・シューマンに出会います。

クララ8歳、ローベルト18歳です。

ローベルトが「どうしたんだい?いつもすなおで、やさしいクララが新しいお母さんには、いじわるだっていうじゃないか。

だれかがいってたっけな。すぐれた芸術家というものは、りっぱな心をもたなければいけないって。広い心で、どんな人でも愛せるようにならなければ・・・ね!」

クララは、「お父様もいつもおっしゃってるわ。ピアノは心でひくものだって・・・

心が貧しいとりっぱなピアニストになれないのね!」

(本文より引用)

子供用に作られている伝記は、とてもわかりやすく、上手に作られているなあと思います。

私が、幼い頃、読んだ、ローベルト・シューマンの伝記も、大体似たような内容ではありましたが、現代の子達向けのような、漫画ではないですし、字が結構、細かくて、特に、シューマンが、夢見がちなロマンチストの青年だったということは、本文の内容から、理解出来ましたが、どのようにロマンチストだったのかは、5歳の私には、難しい内容でした。

私の生徒さん達も、図書館から借りてきて、読んだという話を聞きました。

つい先日は、シューマンのソナタ2番を弾いている大学生の子にシューマンの話を色々とすると、とても興味を持ってもらえたようで、

「岩野先生がおっしゃっていることをよく自分でも考えてみた、どうして、クララがそんな精神も弱い、ロマンチストのローベルトと結婚したのか・・・やはり、人は、自分が持っていないものへの憧れというものがあるのでは?」などなど、ぎっしり感想を書いていました。

さすが、大学生です。クララ21歳、ローベルト31歳でスタートした結婚生活。現在の彼女と同じ年齢でもありますし、深いところまで、物事が見えてくる年齢だという事もあり、シューマンについて、色々話しあえてとても楽しいレッスンでした。読書をしたり、人から、話を聞いて、なぜなんだろう?という好奇心から、色々と学ぶことが出来ます。クララもローベルトも、生きていないから、何とも言えないけれど、色々とその人の事を詳しく知ろうとすることが、学ぶことではないかしら?

幼い頃は、伝記というのは、どこか、遠い遠い存在のような感じで、「すごいなあ!」とか、「可哀想!」とか、ハラハラ、ドキドキしながら、読んでいましたが、その人の、年齢と自分の年齢と重ね合わせてみて、もう、自分よりも早く亡くなっているんだなとか、生徒さん達と一緒に、読みながら、再度、伝記の面白さを感じています。

令和2年9月27日(日)ピアノと共に歩んだ道のり 人と人との関係においては、ほんの少しの言動、行動が相手に大きな影響をもたらす

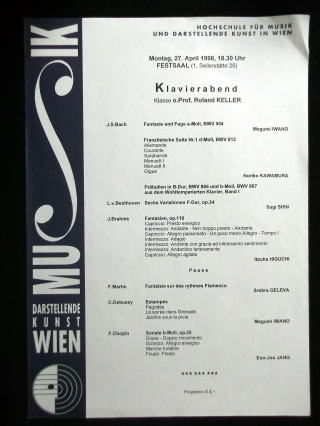

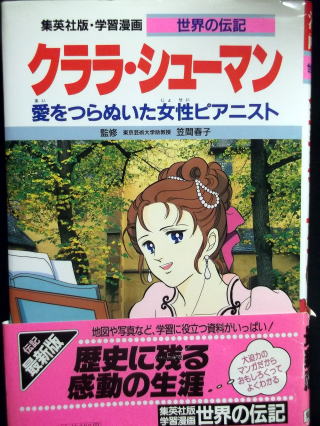

←ウィーン国立音楽大学の学内コンサート。ケラー先生の門下生のコンサートです。

←ウィーン国立音楽大学の学内コンサート。ケラー先生の門下生のコンサートです。

(1998年4月27日(月)26歳当時 フェストザール18:30)

私は、この時、前半でバッハの幻想曲とフーガイ短調BWV904と、後半で、

ドビュッシーの版画を演奏しました。

ウィーン国立音楽大学の成績のつけ方は、”mit ausgezeichnetem Erfolg"(ずば抜けている)

”Sehr gut"(優秀) ”mit Erfolg"(合格)の3段階あり、”ohne Erfolg"(不合格)がついてしまうと、単位不認定で、卒業出来ません。

これくらい、ざっくりした成績のつけ方もわかりやすくていいなあと思います。

私も、ピアノ学習者の方達のコンクールや、試験の成績などで、点数をつけますが、

音楽を点数に置き換えること自体、とても難しいといつも感じます。

←ウィーン国立音大留学中、住んでいた、私のヴォーヌング(マンション)。

←ウィーン国立音大留学中、住んでいた、私のヴォーヌング(マンション)。

あちらは、電気をすごく節約するので、こうやって今、電気がついていても、少し経つと

、自動的にパッと切れる仕組みになっています。

ボヤボヤしていると、あっという間に、真っ暗になってしまいます。

日照時間が短い、どんよりした雲がいつも覆いかぶさっている、お部屋の中の電気が暗い、これが、日本と随分違うところです。

(1995年9月 23歳当時 ウィーンの自宅の廊下で撮影)

生徒さんが、「先生のブログを読んでピアノを練習するのが楽しみです」と書いて下さっていました。

皆さんに楽しんで頂いて、とても嬉しいです。

ある生徒さんは、自分が練習しているときに、宅配の方が見えて、お荷物を受け取る時に、「いつも、ピアノ練習していますね!頑張っていますね!」と声をかけて下さるのだそうで、その言葉に心が温かくなると書いている子がおりました。

人と人との関係においては、バラを一杯携えたような、美しい関係を保つことも出来るし、せっかく育てた、その美しいお花を枯らしてしまうような関係になってしまう事もあるし、ちょっとしたことでも、人と人との間では、とっても大きな意味を持つということが、この生徒さんの話を聞いても

よくわかります。

ピアノが上手くなるのも努力。人と人との関係をよくするのも努力。努力なしに、ぼんやりしていて、上手くいくことは、この世で何一つありません。

私達の1人1人が、毎日接する相手に、愛のある言動や、行動をとることを日々怠らないようにすることで、この世の中は、もっと、幸せになれると思います。

時間が許す限り、皆さんが、楽しんで下さるというのを聞いて、これからも日記を書き続けていこうと思います。

令和2年9月24日(木)スタインウェイの調律

先週に引き続いて、今日は、調律師さんにいらして頂いています。今日は、スタインウェイの方です。

素晴らしい調律をして頂き、とても満足しています。スタインウェイ本来のキラキラしたブリリアントな音が欲しく、又、倍音が綺麗に響いていること、右手の高音部が、キラキラ輝いて、とってもクリアな私好みの音色にして頂きました。

普段は、スタインウェイを生徒さん達には、使って頂いています。最近は特に、ウナ・コルダの弱音ペダルが気になっていましたが、弱音ペダルを踏んでいない時の差をつけて頂いたり、踏む時のきしみ音をなくして頂いて、とても気持ちよくなりました。

今日からいらっしゃる生徒さん達がどのような音色で弾いて下さるか、楽しみです!

←エストニアの首都タリンのヴィル門。ここからが、旧市街の入り口となっています。

←エストニアの首都タリンのヴィル門。ここからが、旧市街の入り口となっています。

(上下共に、2018年9月1日撮影)

←ヴィル門の周りには、綺麗なお花屋さんなどが、沢山あります。

←ヴィル門の周りには、綺麗なお花屋さんなどが、沢山あります。

令和2年9月23日(水)後期の授業が始まりました!

今日から、椙山女学園大学の後期のレッスンが始まりました。

今日から、椙山女学園大学の後期のレッスンが始まりました。

3回に1回対面レッスン、後は、やはりズームでのオンラインレッスンとなります。

地下鉄に久しぶりに乗りました。コロナ前は、本山で降りる大学生で、いつも朝は、車内がかなり混雑していましたが、時差通勤や、時差通学、オンライン授業等色々な工夫がなされているのでしょう。

以前より、めっきり人が少なくなりました。駅のキヨスクなども12:00~16:00までは、

閉店とか、少し、見ない間に、色々と変化していました。

椙山は、星ヶ丘にあるのですが、出口を出ると・・・・三越のライオンもマスクをしていました!

イギリスのロンドンに行ったときに、このライオン、どこかで見たなあ…と思ったら、

あっ、そういえば三越!本当は、ロンドンのライオンをイメージして作ったのが、日本の三越のライオンなんだと聞いて、そっくりだと思いました。

大学生は、気持ちも体力も一番ある時なのに、大学にあまり、通えないなんて、可哀想だと思うけれど、仕方がないですね。

又、いい時も必ず来ます。いい事も悪い事も全て含めて、面白い人生です。

嫌な事は、ちょっと、人生におけるスパイスみたいなもの。さあ、残るはこれだけだよ、

我慢して、忍耐して・・・そして、又喜びもあって・・・。結局、生きるとは、その繰り返しではないかしら?

くじけないで頑張っていきましょう!

令和2年9月22日(火・祝)ピアノと共に歩んだ道のり 難しかったウィーン国立音大の履修登録

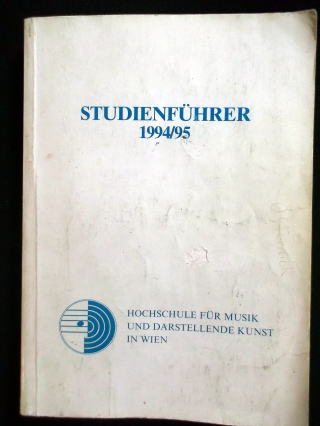

←私が、留学していた時代1994年のウィーン国立音楽大学の学生便覧。

←私が、留学していた時代1994年のウィーン国立音楽大学の学生便覧。

この頃は、まだ、「Hochscule fuer Musik und darstellende Kunst in Wien」という名称です。

私が、帰国した後、この名称は、Universitaetに変わりました。

単科大学Hochsculeから、総合大学Universitaetへ、変わり、現在は、システムもかなり変化していると思います。

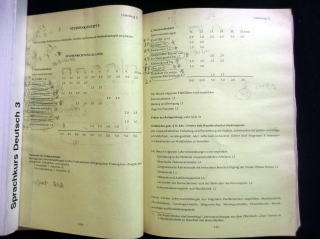

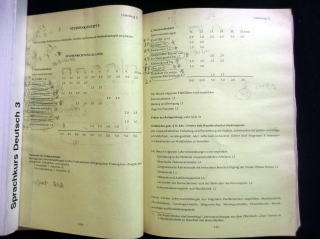

←履修登録の科目が書かれているページ。これを、何単位取って、あれを何単位取って、という授業の取り方が、難しいです。

←履修登録の科目が書かれているページ。これを、何単位取って、あれを何単位取って、という授業の取り方が、難しいです。

日本の桐朋学園大学にいたときも、徹夜で、履修登録した思い出がありますが、どの授業を何単位取ったら、卒業出来るのか?しかもそれが、全部ドイツ語になってくるので、すごく大変です。

いつも、この季節が巡ってくると、今から、丁度26年前のこの時期、ウィーン国立音大の入試を受けるために、ウィーンに旅立ったなあという事を思い出します。ウィーンでは、既に、9月で、カシミヤの毛糸のセーターを着ていましたが、日本は、まだ、半袖で十分です。

ヨーロッパの方は、又、コロナの感染者が増えているとの事で、何かと心配ですね。あちらは、日本みたいに、ジャージャー好きなだけ水を使えないから、手をしっかり洗う事が出来なかったりします。あと、抱き合ったり、握手したりする習慣だから、尚更、感染者が増えるのかもしれません。

レッスン室に入って、先生とお会いしたら、「グリュス・ゴット!」と言って、先生の目をしっかり見つめながら、必ず、握手をします。

日本では、これが、先生に対して、「お願いします」に相当する礼儀作法です。

友達とは、「セアブス!」と言って、頬と頬をくっつける。国の習慣だから、仕方がないけれど、今は、禁止されているかも・・・。

日本は、外へ出ると皆マスクをしていて、全員がルールをよく守るから、素晴らしいなと思います。

先日、調律師さんに尋ねたら、鍵盤だけは、消毒液を使って、消毒したらいけないそうです。乾いた布でふかないと、鍵盤が段々ひび割れてくるとの事でした。

明日から、大学も始まります。早速対面レッスン出来るので、どんな学生さん達と出会えるのか楽しみです。

令和2年9月19日(土)レリーフ

今日は、2019年度の第13回べーテン音楽コンクールから、「優秀指導者賞」受賞おめでとうございます、とご連絡を頂きました。

中を開けると、キラキラ光る「指導者賞」のレリーフが・・・。

橙色の電気の下で見ると、虹色に光って、とっても綺麗です。

ピアノの音色も、一音鳴らしただけで、光の当たり具合で、色んな色に見える、聴こえてくる、そんな音が大好きです。音は、その時その時で変化して、自分の心をそのまま映し出す不思議な生き物。

いつも熱心にピアノを学んで下さる生徒さん達のお陰です。有難うございます。

令和2年9月18日(金)ピアノと共に歩んだ道のり 2匹の応援団とボロボロのドイツ語辞書

今日は、私のヤマハの方のピアノの調律をして頂いています。スタインウェイの方もやっと、来週あたり、調律にいらして頂けるので、ほっとしています。

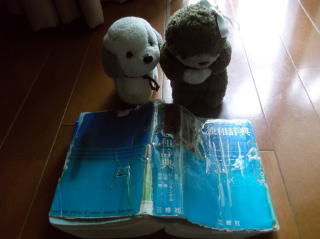

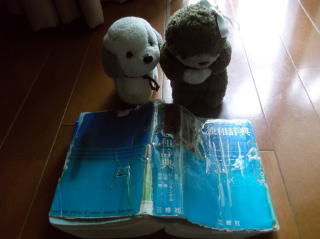

ウィーン留学中、私と一緒に住んでいた同居人が、その当時の私の様子について、ひそひそ話をしているようです。何を話しているのか、こっそり、のぞいてみました。

←「これは、飼い主さんが、留学中、使っていたドイツ語の辞書だね。ボッロボロ~!」

←「これは、飼い主さんが、留学中、使っていたドイツ語の辞書だね。ボッロボロ~!」

「ボク達、飼い主さんと共に4年間、「応援団」として、ウィーンで一緒に過ごしたんだけど、飼い主さんは、いつも辞書を引いていたよね?」

「飼い主さんのオーバーにくるまれて、大きな段ボール箱の中に詰め込まれて、

3ヶ月もかかって、船でやっと、飼い主さんの住んでいるウィーンの家にたどりついた。

飼い主さんと再会出来たときは、とっても嬉しかったなあ!」

「ところで、ウィーン国立音大の入試には、ソルフェージュと楽典があるよね?

属七の和音は、der Dominantseptakkordとか、長七は、der Durseptakkordとか・・・飼い主さん、頑張ってたなあ~」。

「語学学校では、皆すごく熱心だったよね。特にインドネシアから来た男の子2人は、

飼い主さんと同い年だったけど、本当にすごかった!」

「辞書を丸ごと覚える努力をしていたもんね!中国や、韓国の子達も、ものすごくパワフル!学ぶ意欲にあふれていて、圧倒される!」

「飼い主さんは、知らない単語があると、その場ですぐ、手帳にメモしておいて、後から、必ず辞書を引くっていう勉強をしていたみたいだよ」。

「単語の下に色んな色で、カラフルにアンダーラインを引っ張っていくのが、好きだったみたい。アンダーラインを引くと、「あ、これ、さっき調べたばっかりの単語じゃない?」って、何回も辞書を引くうちに覚えていくからね」。

「そう、だから、飼い主さんのドイツ語の辞書は、ボロボロ。新しい辞書も沢山持ってるのに、高校1年生から使っている辞書が一番使いやすいって」。

「そう。33年間も使っているよ!」

「え~っ!!33年も!新しいの買ったらいいのにねえ。飼い主さん、古いのばっかり使ってる」。

「今は、スマホで検索したら、何でも出てくるんだから、スマホで、単語調べたらいいのにね」。

「飼い主さんももう、老眼だからね。スマホの字は小さすぎて、見続けると、疲れるらしい。ただでさえ、飼い主さんは、楽譜や、本をよく読む人で、普段から、目を酷使しているんだから・・・・」。

「あっ、飼い主さんに気づかれちゃった!何か聞きたいことがあったら、遠慮せずに、ボク達に何でも質問してね!」

「飼い主さんは、1人1人のレベルに合わせて、自分の体験に基づいた情報を何でも教えてくれますよ」。

「ボク達2匹を始めとして、めぐみ教室のスタッフは、ピアノを学んでいる皆さんが、幸せでありますよう、お役に立てる事を、喜びとしております」。

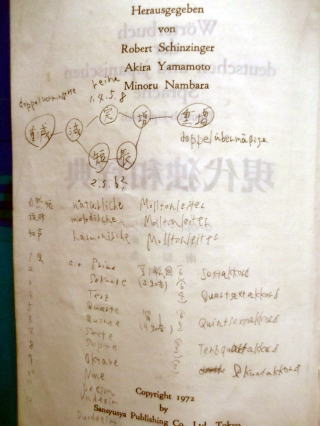

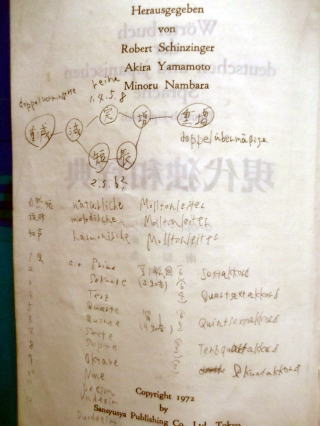

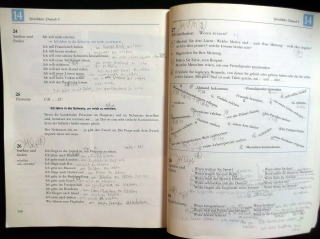

←「ふむふむ・・・。

←「ふむふむ・・・。

重減音程は、doppelt verminderte Intervall

(ドッペルトフェアミンデルテインターヴァル)だと!

何と長ったらしい単語なのだ!

辞書の中に、飼い主さんは、音程をメモしておるぞ!

ワシら新入りのスタッフは、ようわからん!」

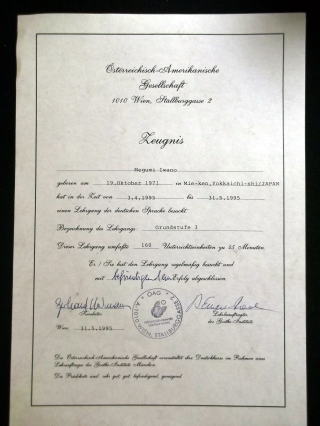

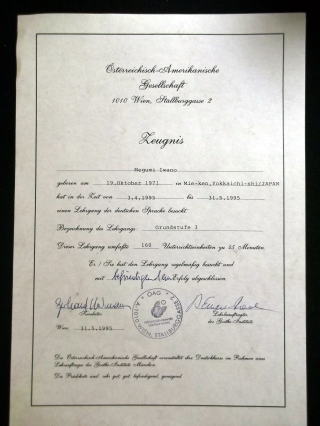

令和2年9月17日(木)ピアノと共に歩んだ道のり ドイツ語証明書

←ウィーン国立音楽大学に提出した、私のドイツ語証明書。

←ウィーン国立音楽大学に提出した、私のドイツ語証明書。

私の場合、日本では、東京ゲーテインスティテュートのB1を修了して、又、ウィーンでも、約半年、ゲーテのカリキュラムを取り入れた、語学学校に通って、修了証を発行してもらいました。

私達の頃は、留学した年から、2ゼメスター(冬学期と夏学期)を終えるまでには、必ず証明書を出さなくてはならない決まりがありました。

「証明書出さなかったらどうなるの?」「え?日本に強制送還でしょ?」と他の留学生達も、必死で頑張っていました。

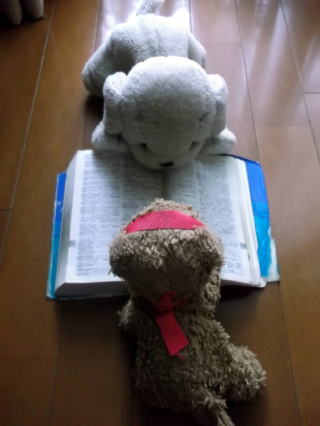

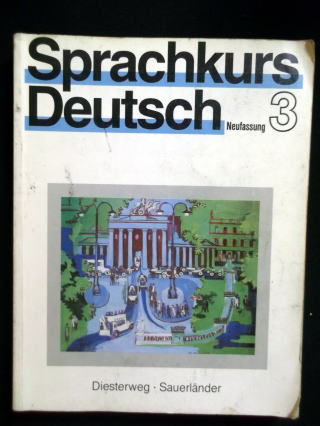

←これが、ウィーンの語学学校で使っていた、テキストです。

←これが、ウィーンの語学学校で使っていた、テキストです。

東京でやっていた、レベルとは、格段に違い、ものすごく難しかったです。

私が、東京のゲーテインスティテュートに通っていた頃は、A1、A2までは、割とスムーズに合格出来ましたが、B1に入ったとたん、一挙に難しくなりました。

ピアノだと、そうですね、今まで、ツェルニー30番くらいを弾いていたのに、突然ショパンのエチュードになったというくらいA2とB1の差は大きいと思います。

ウィーンに行ってからも、やはり、ウィーン大学で、ドイツ語専攻の子や、現地で、ルーマニアや、アルバニアなどの、よそのヨーロッパ諸国から来られた方達が、ウィーンの人と国際結婚などをして、御主人が大使館に勤めているからとか、あるいは、会社に勤めているから、ドイツ語を学ばなくてはならない、と言った、主婦の方達も結構いましたね。

ウィーン国立音楽大学側としては、B2くらいの語学力があることを示さなければなりません。日常生活に支障がなく生活出来る、文章を読んだり書いたりできる、自分の思ったことを話せる、など、当然、ウィーン国立音大の授業についていけるだけの語学力を必要とされます。

令和2年9月16日(水)ピアノと共に歩んだ道のり 22歳当時 楽しかった母校での教育実習

1.jpg) ←ウィーンの王宮前で、観光客を乗せて、走る馬車フィアカー。

←ウィーンの王宮前で、観光客を乗せて、走る馬車フィアカー。

早朝、私が住んでいたマンションの前の道路に、馬の蹄の音がパカパカ、パカパカ聞こえてきて目が覚めることがよくありました。

ヨーロッパの人は、本当に早起きです。日照時間が短いせいもあると思いますが、早く出勤して、仕事を終えて、家に帰って好きな事をするといった印象があります。

早朝5時くらいから、お馬さんも観光客のために

見所の多い、旧市街へ向けて、出勤します。

(上下共に1995年9月撮影)

←ウィーンの街並みをセピア色で撮影するとこんな感じになります。

←ウィーンの街並みをセピア色で撮影するとこんな感じになります。

見所のある場所には、大抵、馬車がとまって、観光客が乗ってくれるのを待っています。

先日、大学生の生徒さんがレッスンに見えたとき、今年の教育実習は、オンラインでやったと話していました。

私が、教育実習へ行ったのは、今から、26年も前の事ですが、職員室で、校長先生の話を聞いたり、お昼になると、自分が受け持つホームルームのクラスの中学生の子達と一緒にお弁当を食べたり、一緒に、掃除をしたり、それは、楽しかったなあ!

職員室で先生方のすぐ横の椅子に座らせて頂けて、朝の職員会議とか、全部、聞けて学生時代は意味が理解出来なかったことがわかり、面白かったです。。実習生の中には、何年かぶりに他の大学から来た同級生達とも出逢えて、一緒に母校で過ごした、自分達の中学時代を振り返って想い出話に花が咲きました。

「職員室では、いつも、うちのクラスの○○が、とか、あらゆる生徒達の事が話題になるね、先生方は、1人1人の事を本当によく見て下さっていて、私達の事こんなに考えて、思っていて下さったのを初めて知ったよね、私達の事もきっと話題になったよねえ!私達の良い事も悪い事も、先生方には、バレバレだったねえ(笑)」とか・・・。

教室で、後ろの方に座っている子は、おしゃべりしても居眠りしても、ばれないだろうと思って座ったりすると、これが、違うんです。後ろの席は、最も、目立つ席で、前の方に座っている子よりも、後ろに座っている子の行動が、一番目立つんですよね!

そういったことも、自分が、教壇に立って初めてわかることなので、早くコロナが収束して、実際に、現場で行える教育実習になるといいですね!

令和2年9月14日(月)ピアノと共に歩んだ道のり どんな分野でも、最後まで続ける人は本物だと思う

←1998年11月14日(土)朝日新聞に掲載された新聞記事の本文より・・・

「四日市市出身のピアニスト、岩野めぐみのリサイタル。

岩野は今年、ウィーン国立音楽大学大学院の修士課程を修了しており、これが帰国記念の演奏会になる。

音楽の本場での研鑽の結果として、日本人としては、数少ない「マギスター称号」

(芸術修士号)の資格を取得している。

この称号は、岩野のまじめで、真剣な音楽への取り組みと、高いレベルの演奏技術が、評価された結果である。

岩野の演奏は、日本で積み上げられ、ウィーンで磨きをかけてきた、ヨーロッパ色を感じるものだ。

まだ、20代の若さながら、落ち着きのある演奏ぶりは、さらなる成長を感じさせる。曲の世界を

的確に表現し、音へと紡いで聴かせるための高い技術に支えられた演奏は、ピアノ本来の魅力を引き出し、「自分の音」を創り上げている。

今回、古典的な作曲家の作品を中心に日本の代表的な現代作曲家、武満徹の作品をまじえ、個性的な選曲のプログラムを用意しているのも、本人の個性を感じさせる。次代を担う若いアーティストとして、今後の活躍と成長が大いに期待され、楽しみだ」。

※1998年12月4日(金)27歳当時、名古屋・伏見電気文化会館のザ・コンサートホールで、させて頂いた、ソロリサイタルの前に掲載された新聞記事です。

ウィーンから帰ってきたばかりの26歳当時は、その後、沢山の可愛い生徒さん達に巡り合う事が出来て、愛知県に住むようになるとは、この頃、想像もしていませんでした。

当然、知り合いもなく、コネもなく、音楽家としてのスタートは、いつでも、ゼロからの出発でした。

この新聞を見て、毎回私のリサイタルに足を運んで下さった方が、今現在も、私の教室で、ピアノを楽しんで下さり、本当に有難いです。

人との出会い、ご縁は、不思議であり、天からの贈り物だと思います。見知らぬ方達ばかりの中で運よく巡り合えた方達には、いつまでも感謝の念に堪えません。

←ウィーンから帰ったばかりの26歳当時の私。

←ウィーンから帰ったばかりの26歳当時の私。

この時は、地元四日市市文化会館第2ホールでのソロリサイタル。

(1998年10月12日撮影)

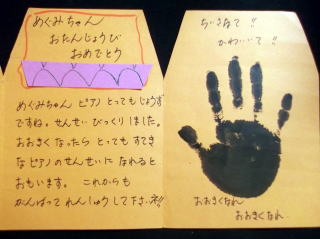

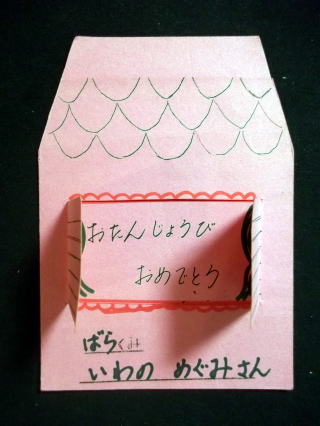

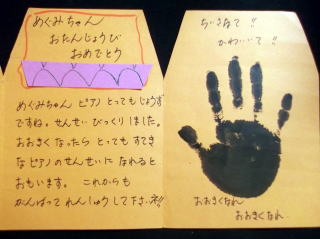

←幼稚園の時、先生から頂いたお誕生日カード。5歳当時の私の小さな手。

←幼稚園の時、先生から頂いたお誕生日カード。5歳当時の私の小さな手。

「めぐみちゃん、ピアノとってもじょうずですね。せんせいびっくりしました。

おおきくなったらとってもすてきなピアノのせんせいになれるとおもいます。

これからもがんばってれんしゅうしてくださいネ!!」

「ちいさなて!!かわいいて!!おおきくなれ おおきくなれ」

←何しろ、「おはようございます」。の挨拶すら、まともに出来ない人見知りの私で、出来るだけ目立たないようにいつも幼稚園では、教室の隅っこに隠れていました。

←何しろ、「おはようございます」。の挨拶すら、まともに出来ない人見知りの私で、出来るだけ目立たないようにいつも幼稚園では、教室の隅っこに隠れていました。

幼稚園の先生も、四日市での私のデビューリサイタルに聴きにいらして下さいました。

「5歳の時から、大人になったら、ピアノの先生になりたいと言っていた、優しいめぐみちゃん、おめでとう!」とリサイタルの際にカードを頂いたときは、感無量でした。

今日、安倍総理大臣の後任に菅さんが総理大臣になられたニュースを聞いて、政治家の方々も、皆さん、お若い頃から、その道一筋の方々ばかりだなと思いました。

どんな分野でもそうだと思うけれど、ある日突然、何かを始めて、上手くいったなんて話は、聞いたことがないし、皆さん、地道にコツコツと努力されてきて、現在がある方ばかりだなと感じます。長く続けていること自体がすごいと思うし、又、続けること自体がどんなに大変で、難しい事かということもよくわかります。

どんな分野でも最後まで続ける人は、「本物」なんだなとつくづく感じます。

令和2年9月13日(日)本物を見抜く力

「めぐみ先生の教室に来る前は、ピアノが上手になるってどういうことなのか、やればやるほど、わからなくなって心が苦しかった、

でも、今は、ピアノが上手になるということは、本物の勉強をすることだということがわかって、自分の本当にやりたかったことがわかって、うれしかった、めぐみ先生、本当にありがとう。コツコツがんばります」。

このような内容の日記を小学3年生の生徒さんが、レッスンノートに書いていました。こんな小さな子でも私がレッスン中に話す、本物の「ピアノの道」の意味がわかるんだなあ、私が目指しているゴールの意味をわかってくれたんだなあ、と、とても感激しました。

私は、よく生徒さん達に、「ウサギとカメ」の話をします。ウサギが、何で、足の遅いカメに負けたのか?それは、ウサギはカメを見てしまったからなのです。ノロノロしているカメを見て、油断しました。しかし、カメは、ゴールを見ていたのです。ウサギを見るのではなく、自分のゴールに向かってひたすら、歩みを止めなかったから、最終的には、カメが勝ったというわけですが、これは、私達の人生そのものの教訓としてあてはまります。

毎日、努力して、自分の可能性を極限まで伸ばすことは、とても大切なことです。が、その極限まで伸ばすまでの間に、どうしても、周りにいるあの人や、この人の事ばかり、気にして、自分のゴールをしっかりと見ていないことが多いということです。

又、私は、情報を多く取り入れるのではなく、むしろ、減らすことを生徒さん達には勧めています。私が育った頃は、今のように、これほど、情報が見れませんでした。確かに、色々な物を見れて、便利は便利だと思いますが、音楽関係者から見ると、明らかにおかしい情報も沢山のっています。私は、音楽なら、これは、おかしいというのが、一目でわかりますが、他の分野の事だったら、そのおかしな情報を真に受けてしまう事があるかもしれないので、これは、気を付けた方がいいなとつくづく思いました。

人間が活動できる時間と睡眠時間は、どんなに時代が変わっても変わりません。その中で、色々と情報を見ている間に1日が過ぎてしまい、自分の頭で考えたり、自分の心の中に既に持っているものに気づけなかったり、情報が増えれば増える程、元々人間に備わっている智慧が出てこなくなってしまい、周りの人の意見に流されてしまいます。情報が沢山頭の中にあっても、それを整理する時間がなければ、頭の中は、ゴミだらけになっていきます。だから、昔の人間と今の人間で、ものすごく、賢くなったかと言えば、案外そうでもない。知識は、あっても、肝心な事を見落としている事も多いと思います。

「音楽家は、心が失われてしまった人達を助けて、夢を与える仕事。忙しすぎる現代のあらゆる機械化、スピード化している状態を本来の人間に戻してあげて、どこに自分が進んでいったらいいか、わけがわからなくなって苦しんでいる人を助ける職業でしょ?音楽は、あらゆるものの中で、一番人間の原始的で、暖かくて懐かしい、美しい心を思い出させてくれるものだと思うから・・・聴いている人が夢を見れるように音楽の世界を描くの」というような話を彼女に話しました。

こういった話を理解するのに、年齢は関係ありません。ピアノにせよ、私の話にせよ、本物を見抜く力のある子は、すごく私の話に共感して、全身耳にして聞いてくれるので、私も、相手が子供とは思わず、話しています。

「本物」かどうかを見抜く鋭い洞察力を持っている生徒さん達にこれまでにも沢山出会ってきました。コツコツ歩みは遅くとも、周りに翻弄されず、「本物」を目指して、決して、歩みを止めないよう、いつも生徒さん達全員の事を暖かく、見守っていきたいと思います。

←初めまして、私は、一応、トイプードルという事で、飼い主さんのお宅に2年前から住まわせて頂いております。

←初めまして、私は、一応、トイプードルという事で、飼い主さんのお宅に2年前から住まわせて頂いております。

しかし、飼い主さんは、私の事をトイプードルではなく、トナカイか、イノシシと思っているようです。

←飼い主さんは、私の耳を引っ張って、上にこうやってくくり上げたりするんですよ。

←飼い主さんは、私の耳を引っ張って、上にこうやってくくり上げたりするんですよ。

名前は、一応、「モフモフ」なんですが、「モフモフばあや」とか、「モフモフおっさん」とか、

「モフモフ君」とかその時によって、呼び方が変わるんです。まるきり、飼い主さんが何を考えているのかさっぱり私にはわかりません。

ちなみに、性別不詳、年齢も私は、わかりません。

ただわかるのは、飼い主さんの46歳の誕生日に誰かがプレゼントしてくれたという事だけです。

←まあ、細かい事は、考えずに、ピアノを楽しく弾こうぜよ!

←まあ、細かい事は、考えずに、ピアノを楽しく弾こうぜよ!

令和2年9月11日(金)会ったことがない人とでもコミュニケーション取れる日記の大きな役割

先日、私の日記を読んで下さっている全く見知らぬ方から、私が小学生の頃からの演奏を聴いて下さっていた、毎コンの入賞者演奏会や、10代の音楽家など、曲目も演奏も覚えておりますとメールを下さった方がいらっしゃり、びっくり仰天してしまいました。

又、更に、私の門下生達の演奏を賛美して下さり、門下生コンサートや、お弟子さんの演奏会にも行かせて頂いた、東京や、名古屋でも聴かせて頂いているとの事で、本当に驚きました。

その方は、もし、自分に子供がいたら、是非岩野先生にお習いしたいと思っていた、先生のピアノを通した全人教育的な部分に心を打たれ、是非先生に子供を託して、ピアノを究めることはとても難しいことなので出来ないにしても、人生における1つの自分の表現の手段として訓練する中で、人間として、成長させて頂けたらと思った、

残念ながらそれをかなえることは出来なかったけれども、生徒さん方のご活躍を拝見して心を充たしております、との事で、全く見ず知らずの方が私の日記を見て、しかも、私の生徒達の応援までして下さるなんて何と素敵な方なんだろうと感激しました。

この方の内容を読んで、先日読んだ、岡本太郎さんの本(自分の運命に楯を突け)の内容が脳裏に浮かんできました。

「会ったことがない人、あるいは、一生会う機会がないような人とも、自分の作品や、発言を通して、コミュニケーションしていくことなんだ、

ぼくのコミュニケーションに対して賛成でも反対でもいい、応じてくれる人全部が僕の友だちなんだ」と。

「狭い家族システムや、交友関係などで、自分を狭めないで、会う事がないような人とも一体になるような生き方をしていくのが大事だ」と書いていた、岡本さんの本の内容を思い出しました。

私の場合、日記を通して、色々な方々とコミュニケーションが取れます。こんな時、ずっとピアノ同様、日記を続けて書いてきて本当に良かったなあと心底思います。

結構、自分の事を書くのは、恥ずかしいし、勇気がいることです。でも、これをしました、あれをしました、という文章では、つまらないし、やはり、そこに私の思ったこと、感じた事が入るから、いい文章になっていくのだと思います。生徒さん達もレッスン日記を書いて見せてくれます。その子の気持ちが文章にのっている日記は、読むのがとても楽しみになり、嬉しくなります。。

まだまだ、私が歩んできたピアノの道のり、生徒さん達の事、現在の事・・・・・一生書ききれないほどの話題が私の心の中に沢山詰まっています。

色んな話題が盛りだくさんなので、楽しみにしていてください!

書くことによって、私の記憶を呼び覚ますことが出来るので、幼稚園から続けている日記、これからも書いていきます。いつも有難うございます。

皆さんが私の「ピアノの道」と私の生徒達の活躍を応援して下さっていることを深く感謝いたします。

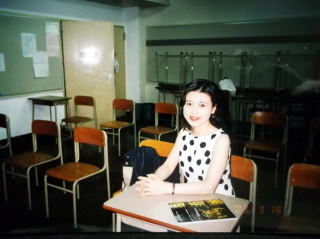

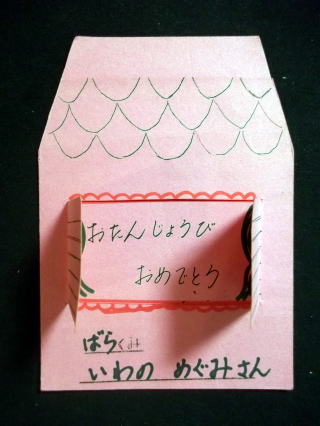

←想い出の桐朋女子高校音楽科の教室で。

←想い出の桐朋女子高校音楽科の教室で。

桐朋は、制服がありません。私服で登校、席も毎日、どこに座ってもいいという、自由人の私におあつらえ向き!のような束縛のない、伸び伸びした高校生活を送りました。

(2003年9月18日撮影。 桐朋女子高校音楽科の地下教室。「もぐら」と私達は呼んでいました。)

令和2年9月10日(木)ピアノと共に歩んだ道のり 小学5年生当時の日記から 指の負傷

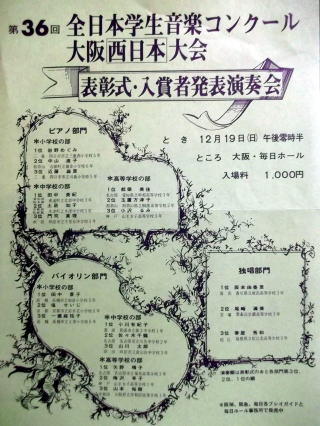

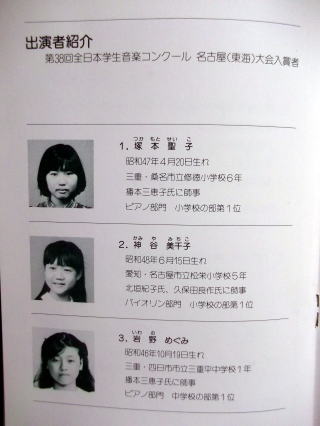

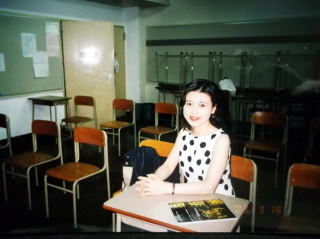

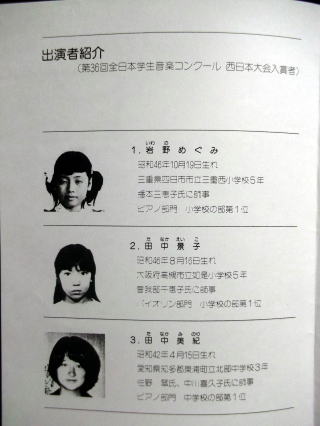

←小学5年生当時の第36回全日本学生音楽コンクール(毎コン)受賞者の新聞記事から。

←小学5年生当時の第36回全日本学生音楽コンクール(毎コン)受賞者の新聞記事から。

この時代は、予選が東海大会であり、たった2名が本選の西日本大会へ進むことが出来ました。

私は、予選は2位だったのですが、1位の方と僅差だったために、運よく、本選の西日本大会へ進み、本選では、第1位を頂くことが出来て、全国大会へ行けました。

(1982年9月27日 毎日新聞掲載 下段中央の真ん中が私。)

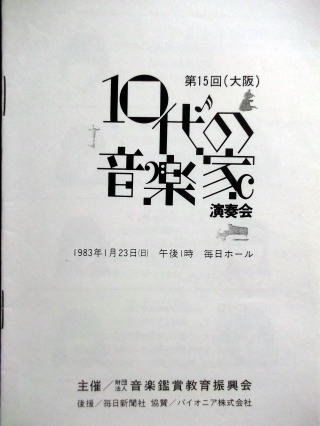

←これが、小学5年生当時の西日本大会第1位を頂いたときの表彰式・演奏会のチラシ。

←これが、小学5年生当時の西日本大会第1位を頂いたときの表彰式・演奏会のチラシ。

しかし、この時、突き指をしてしまい、幻の演奏会となってしまいました。

(1982年12月19日 大阪・毎日ホール)

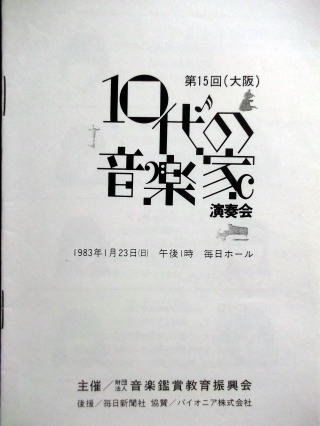

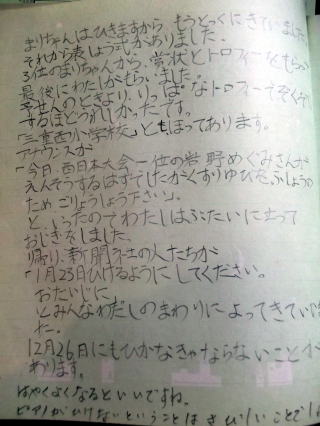

←西日本大会1位の方達だけの演奏会には、突き指が治り、

←西日本大会1位の方達だけの演奏会には、突き指が治り、

出演出来ました。

(1983年1月23日 毎日ホール 大阪 小学5年生当時)

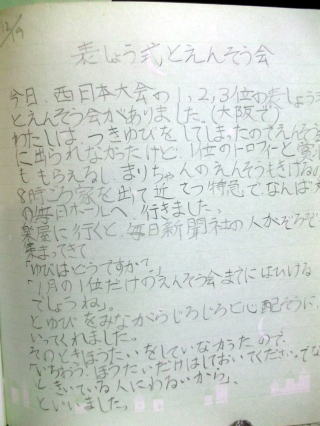

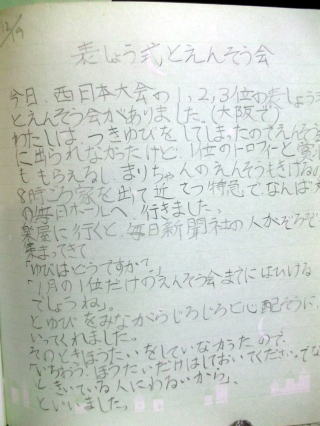

←突き指して出られなかった時の私の日記。

←突き指して出られなかった時の私の日記。

「今日、西日本大会一位の岩野めぐみさんが、えんそうするはずでしたが、薬指を負傷のためご了承下さい」と言ったので、私は、舞台に立ってお辞儀をしました・・・・」

(1982年12月19日 小学5年生当時の日記から)

指の負傷は、これまでに3回あります。一度目は、ブランコから落ちて、骨折。2度目は、その当時、連れて行って下さった、ピアノの先生の情熱溢れるレッスンの弾き方をまねして、ふざけ過ぎて突き指。3度目は、体育の時間の馬飛び。3回も右手薬指を負傷して、ピアノが弾けなかったことがあります。

骨折した時は、母がものすごく心配してくれて、夏休みの間中、毎日、近所の神社へ行き、朝日が昇ってくる前に「般若心経」を唱えて祈り続けてくれました。神様や仏様に頼んでも何ともならないことだとわかってはいても、すがりつきたい一心だったんだと思います。

小学3年生の大事故だったので、もうこの先、ピアノは、続けられなくなると思った、指を負傷すると、後遺症が残るから、ものすごく心配した、

とてもじゃないけれど、その後、毎コンで、小学生、中学生共に第1位を頂いて全国大会へ行けるようになるとは想像もしていなかった、と今でもよく話してくれます。

それにしても、私ってやっぱりドジなんですね(冷汗)・・・・。先生のレッスンのご指導を、まねして突き指、というのは、今思い出しても本当におかしくて笑えます。

今現在だって、私の指も、身体も、消耗品なので、いつダメになってもおかしくないという覚悟はいつでもあります。

しかし、いつダメになってもいいように毎日を過ごしてきたので、少しの後悔も残りません。

身体だって、若い頃とは、まるきり違ってきます。今、やれていたことも、出来なくなっていく時が、必ずきます。

今、出来ることに1つ1つ感謝しながら、これからも「小欲知足」であり続けたいです。

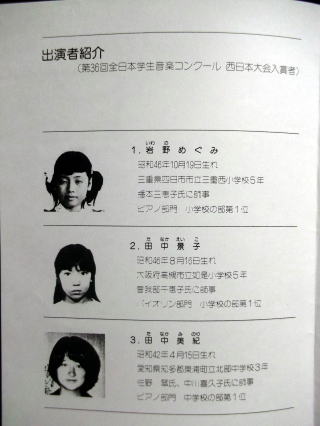

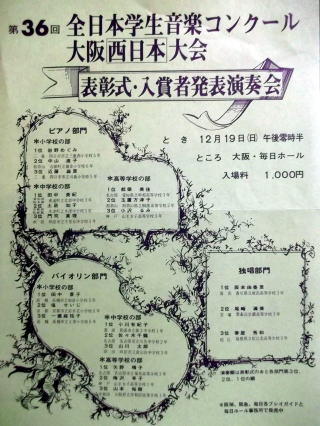

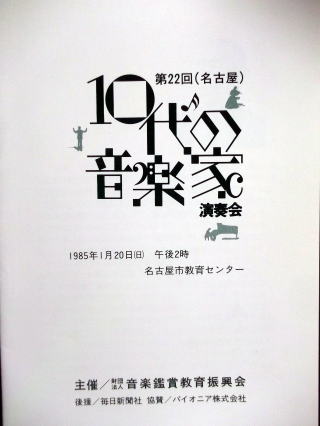

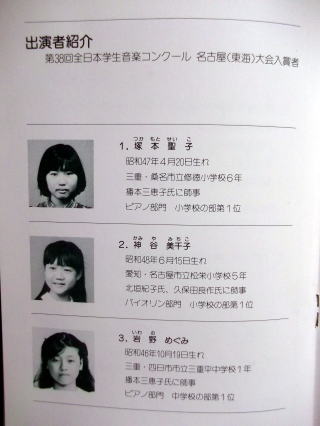

令和2年9月9日(水)ピアノと共に歩んだ道のり 第38回全日本学生音楽コンクール東海大会本選、表彰式、演奏会の様子 中学1年生当時の私

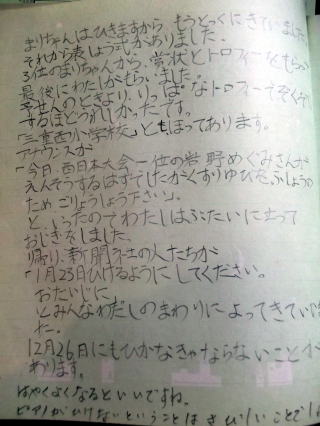

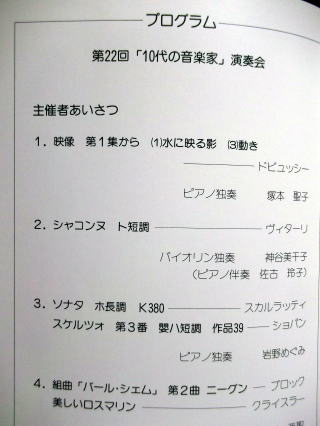

←第38回の毎コン、全日本学生音楽コンクール名古屋(東海)大会本選中学校の部

第1位を頂いたときの、表彰式。演奏会もあり、この時は、ショパンのスケルツォ2番を演奏しました。

深々と頭を下げて、賞状とトロフィーを頂く中学1年生当時の私。

(1984年12月25日(火)愛知文化講堂(現在の愛知芸術劇場)撮影)

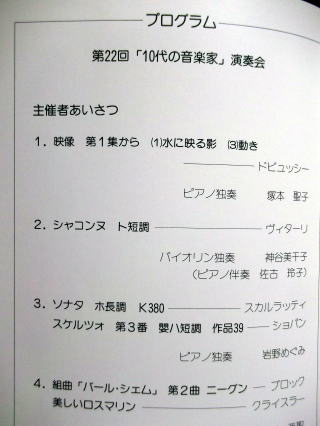

←第38回全日本学生音楽コンクール名古屋大会第1位入賞者だけの演奏会。

←第38回全日本学生音楽コンクール名古屋大会第1位入賞者だけの演奏会。

「10代の音楽家」で。

この時は、スカルラッティのソナタホ長調K380とショパンのスケルツォ3番を演奏。

安全地帯の「ワインレッドの心」や、「恋の予感」「碧い瞳のエリス」などの歌謡曲に熱を上げていた、中学1年生の頃です。かなり、ませた中学生でした。

流行りものには、一切興味のなかった私ですが、どんなジャンルでも、感動する音楽なら、何でも好きなんですね。

しかし、好きな曲があると、今、自分が弾いている曲の中に、そのメロディが一緒に浮かんできて、混ぜこぜになってしまうのは、困りました。

(1985年1月20日(日)名古屋市教育センター撮影、下記同様)

←毎コン1位入賞者に花束を下さり、花束を頂く中学1年生の私。(右)

←毎コン1位入賞者に花束を下さり、花束を頂く中学1年生の私。(右)

今も、こんなことをしているのかしら?

←その時のプログラム。

←その時のプログラム。

毎コン1位入賞者だけの演奏会という事で、ものすごい責任を感じました。

(一番下、中学1年生当時の私。

相変わらず、何を怒っているのか、ムスッとしていますね。

あらゆる物事に絶えず反発し続けていた

難しい年頃でした。

生徒さん達を指導するようになり、自分の性格が180度変わったなとつくづく思います。今から振り返れば、私の反発は、いつも、中学生当時から、他人のために何か役に立ちたいと思いながら、それが出来ない事に対する、もどかしさを感じ始める大人への入り口だったのです。

そんな苦しみの多かった私のピアノの道のりに、生徒さん達が、私の心を心底温めて下さり、和らげて下さいました。

生徒さん達には、いつも感謝の気持ちで一杯です。

令和2年9月8日(火)リヨン国立高等音楽院の修士課程を修了された生徒さん

今年の7月に、リヨン国立高等音楽院の修士課程を無事に修了することが出来たと、佐藤愛さんから、ご報告頂きました。

佐藤愛さんは、愛知県立明和高等学校音楽科から、愛知県立芸術大学を卒業後、パリ地方音楽院演奏家課程、ピアノ伴奏科スペシャリゼ課程を経て、この7月にリヨン国立高等音楽院の修士課程を修了されました。

彼女は、あちこちの国際コンクールで入賞され、リサイタルもされています。今回コロナの経済的影響もあり、完全帰国することに決めたとの事、何事もなく無事に帰国出来て、何よりです。おめでとうございます!

これから、音楽家としての第1歩が始まりますね。私の所で、学んで下さった生徒さん達が、卒業後も、こうして、色々とご報告下さるのは、本当に嬉しいです。

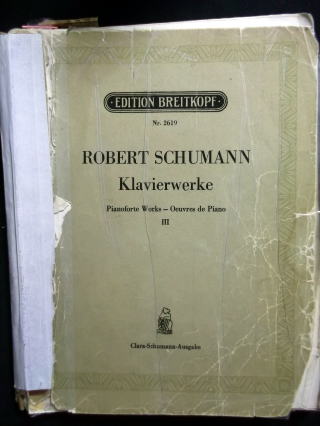

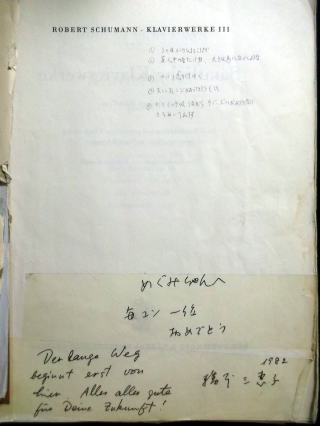

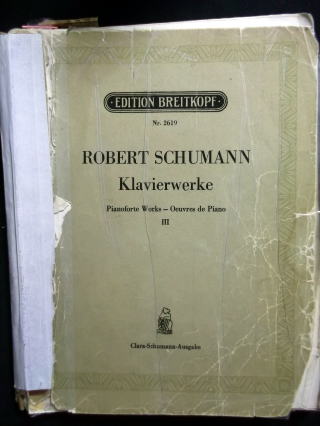

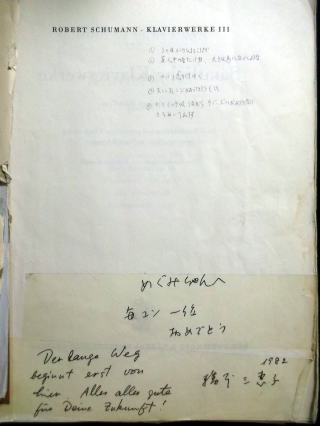

←私が、小学5年生の第36回全日本学生音楽コンクール(毎コン)の西日本大会本選第1位を頂いて全国大会へ行くことが決まったとき、

←私が、小学5年生の第36回全日本学生音楽コンクール(毎コン)の西日本大会本選第1位を頂いて全国大会へ行くことが決まったとき、

播本先生から、ご褒美として、プレゼントして頂いた、シューマンの楽譜。

「めぐみちゃんへ

毎コン1位おめでとう

Der lange Weg beginnt erst

von hier.

Alles alles gute fuer Deine Zukunft!

1982 播本三恵子(枝未子)」

「めぐみちゃんの(音楽家としての)長い道のりは、今ここからようやく始まった。めぐみちゃんの将来が良いものとなりますよう」とドイツ語で書いて下さった、恩師からのお言葉は、今でも、私の心に刻まれています。

音楽家としての道のりは、毎コン1位を頂いたから、いいわけでもなく、いつでも、どこにも保証はない道で、これからも、とても長く、厳しく険しい道のりであるけれど、貫き続けるのだよ、ということを、小学5年生の幼い私に教えて下さったのでした。

令和2年9月7日(月)感情のこもった音

「感情のこもった音が出ません。どうしたら、出ますか?」という質問を沢山頂きます。

感情は、つくろうと思って、つくれるものでなく、ある対象を見たり聞いたりしたときに、その時、自然に自分の心に湧き上がってくる想いであり、

誰かが、力ずくで、ねじ伏せて、「こんな風に感じたまえ!」と言ったところで、何も本人の感情が動かなければ、どうしようもないのも

「感情」です。それだけに、生徒さん達を指導していて、一番、伝えることが難しく、指導する際に、いつもどうやって、この届かない思いを伝えればいいのかな?と指導して、21年以上、その届かない思いを伝えるのに毎日、試行錯誤しています。

この人の演奏、何かいいなあ!と思う人には、ある共通点を見つけ出すことが出来ます。

単純に「明るい」「暗い」で、片づけられてしまう音でなく、その人の持つ魅力的な雰囲気と共に、沢山の「色」で、音が織りなされているというところです。

私は、中学2年生の頃、「安全地帯」の玉置浩二さんの歌うバラード系の歌が、大好きでした。

丁度、「碧い瞳のエリス」が流行っていた頃で、クラス中の同級生達が、私に「碧い瞳のエリス」弾いて~!と騒ぎます。

その当時、必死で練習していた、ショパンのエチュードや、ラヴェルの「オンディーヌ」や、ベートーヴェンなどをバリバリ弾いてもクラスの同級生達は、つまらなさそうにしていますが、「碧い瞳のエリス」を弾くと、「うわ~すごい!!碧い瞳のエリスが弾けるの?すごい~!」とくる。

ピアノを専門に一生懸命練習している学生さん達なら、この意味わかってもらえますよね!(笑)

て、ことは、てことは・・・感情のこもった音楽は、全ての人に共通して音楽とは、いいものだという事が、「わかる」という事です。

ピアノを弾くときもそれを応用してみたらいいと思います。

バッハや、モーツァルト、ベートーヴェンや、ショパン、シューマン、ブラームス・・・・皆、人種や、国籍は違っても、私達と同じように、生きて、

何回も人を好きになり、そのたびに、人の哀しみや、愛の喜びと喪失感、切なさを歌っているわけです。

玉置さんの歌を知る人なら、全く楽器を弾かない人でも、玉置さんの歌から、人生の悲哀を感じる、その素晴らしい歌心に心を揺さぶられる人は多いと思います。

この人なら、何でもないフレーズを意味のある音で、弾いてくれる、そんな心を揺さぶられる美しさのある演奏が出来ることが、感情のこもった音という事になると思います。

ちなみに、私は、玉置浩二さんの歌の中で、特に好きなのは、「あのとき」です。

私の場合、ピアノが仕事になっているので気分転換するときは、他のジャンルの美しいものを出来るだけ聴きたいと求めるようになります。

村治佳織さんのギターもとても好きです。村治さんのお父様が、まだ、佳織さんが、幼い頃、「ギターの音には色んな色がある」と教えて下さったとの事ですが、おっしゃる通りです。

五嶋みどりさんのヴァイオリンも素晴らしく、いつ聴いても、涙が出ます。マラーホフの踊りも、心を揺さぶられますし、「リベラ」少年合唱団の歌も大好きです。音とその人の耳と魂が完全に同化している芸術なら、何でも愛おしいです。

心を揺さぶられる美しいものを見たり聴いたり・・・。そういった体験を出来るだけ沢山持つといいですね。そうすることで、自分が演奏する音も、自然に人の心を揺さぶる音になっていくと思います。

←フランス、ロワール地方の古城ホテル前で。

←フランス、ロワール地方の古城ホテル前で。

朝日に照らされた古城の美しさは忘れがたいです。

(上下共に2009年9月6日撮影)

←フランス、ロワール最大級のお城、「シャンボール城」。

←フランス、ロワール最大級のお城、「シャンボール城」。

「美女と野獣」の舞台となったことでも知られているそうです。

令和2年9月6日(日)蒔いた種は自分で刈り取ることが出来る

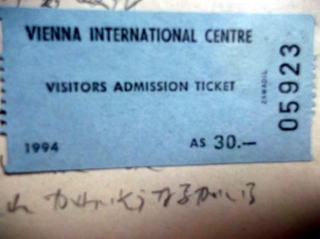

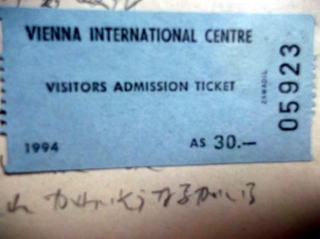

←ウィーン、国連都市UNO-Cityのチケット。30シリング(300円)

←ウィーン、国連都市UNO-Cityのチケット。30シリング(300円)

ガイド付きで、中の展示棟、国際会議場、そして映画、を見せてもらいました。

映画を見て、世界中には、沢山可哀想な子がいると思いました。

(上下共に1995年2月23日撮影 23歳当時)

←ウィーン、国連都市の前で。

←ウィーン、国連都市の前で。

私は、よく本番を控えている生徒さん達に尋ねてみることがあります。

「もう、嫌でたまらない、この曲もう、飽きて、弾きたくない!と思う?それともまだ、余力が残っている?」と尋ねると、どの子も、「いいえ、まだまだ頑張れます!」と笑顔で、答えてくれます。

私の体験談を話すと、私の場合は、自分の能力以上の200パーセント命を削って、日々取り組んできたから、小さい頃から、本番前は、

「もう、いや~!この曲、見たくもない!」となって、ほとんど、残っている力は、まるきりない状態で本番を迎えていました。

毎コンの小学5年生の西日本大会や、中学1年生の東海大会の本選で、1位を頂いたときにも、たった5分の曲になぜ、まだ、あんなに幼い時に、追い詰められたように、あんなに命を削って、練習出来たのか・・・。

親から、練習しなさい、とも、先生から、そうしなさい、と強制されたわけでも全くありません。自分でも不思議です。

かなり幼い頃から、私は、将来、音楽家として生計を立てていかなければ、もう後に残された道は、死しかない!いつも断崖絶壁の淵を歩き、死と隣り合わせだった気がする…というと、他の人は、「音楽くらいで、何とオーバーな…ハハハハハ~!」と笑われそうですが・・。

しかし、それくらい、真剣だったのです。音楽で、仮に、もし、自分が天職を捨てて、他の道に行ったりしたら?天罰が下り、それは、私の人生そのものを否定することになり、何もかも全てが上手くいかなくなるという事を、既に、5歳の頃から悟りました。

しかし、生徒さん達を指導するようになってからは、一生懸命頑張り過ぎないということもとても大切なんだなという事が、段々わかるようになりました。

ニーチェの言葉にもあります。自分の力の4分の3程の力で、作品なり、仕事なりを完成させるくらいがちょうどいいものが出来上がるという事です。

生徒さん達を見ていても色々なタイプがいて、余力を残した演奏は、どこか、大らかな余裕も感じさせて、ゆったりとしたものを感じさせる。

安心感、健やかさを与える快適な印象を与え、多くの人に受け入れられやすい演奏になるのだなあということも、生徒さん達を沢山見させて頂く間によくわかったことです。

腹八分という言葉がありますが、腹6分くらいでも丁度良い、それが、何でも物事を長続きさせる秘訣だと思います。

しかし、私がそういうと、両親や、お世話になった先生方からは、「それだけ頑張ってきたから、現在の貴女があるのでしょ?自分の可能性を超える努力をいつもしてきたからだよ」。

精一杯手を尽くしてきたし、今もそうしている、という点では、まるきり悔いが残りません。蒔いた種は、自分で刈り取る事が出来るのは、真実だと思います。

令和2年9月4日(金)生徒さん達のご活躍

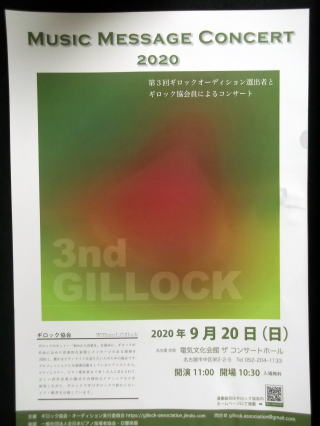

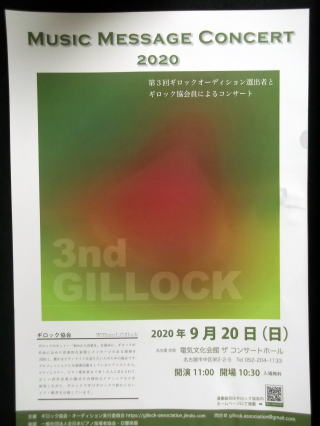

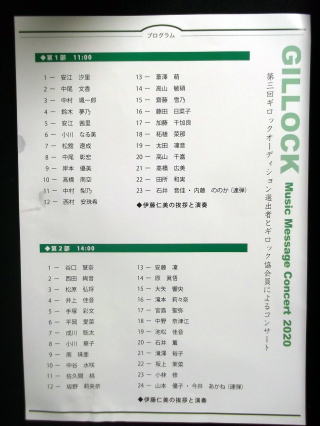

←今月9月20日(日)名古屋伏見の電気文化会館ザ・コンサートホールで

←今月9月20日(日)名古屋伏見の電気文化会館ザ・コンサートホールで

「第3回ギロックオーデイション選出者とギロック協会員によるコンサート」が開催されます。

門下生の中から、山本優子さんと今井あかねさんが、連弾で、

出演されます。

ドヴォルザークのスラヴ舞曲Op.46-2とOp.72-7を演奏されます。

第1部は、午前11時、第2部は、午後14時開始です。

山本優子さんと今井あかねさんは、一番最後に演奏されます。

お2人共、本番に向けて一生懸命研究を重ねていらっしゃいます。

コンサートのご成功をお祈りしています。

令和2年9月3日(木)第2回多治見音楽コンクール in kasugai ピアノ部門大学・一般の部 金賞受賞の生徒さん

先日、多治見音楽コンクールがあり、椙山女学園大学教育学部2年生の生徒さんが、大学・一般の部で、金賞を頂いたと喜びの報告を頂きました。

又、優秀な受賞者として、フランスのお城で、演奏させて頂ける機会を頂いたそうです。楽しみですね!

べーテン音楽コンクールでは、最優秀賞を頂いて、本選に向けて頑張ります、との事でした。

彼女とのお付き合いも、小学生の幼年時代からです。先日、レッスンに見えたときに、バッハのイタリアコンチェルトや、ベートーヴェンの熱情や、シューマンの献呈など、素晴らしい演奏を聴かせてくださいました。

子供達の成長は、本当に早いですね!幼年時代から見させて頂いている生徒さん達との交流が今でも続いていることをとても幸せに思います。

どの生徒さん達の事も私にとって、最愛の生徒さん達です。

彼女も、今年は、二十歳の成人式を迎えますが、これからも、素敵な女性として、輝き続けてください!おめでとうございます!

←フランス、ロワール地方の古城ホテルで。

←フランス、ロワール地方の古城ホテルで。

〇〇〇ちゃんもこういった、素敵なお城で演奏するのかな?

フランスには、綺麗なお城が沢山ありますものね!

素晴らしいコンサートとなりますことを祈っています。

(2009年9月6日撮影)

令和2年9月1日(火)9月に入りました!

←ウィーンの地下鉄U3のホーム内で。東京や、名古屋のような人混みはなく、いつもガラガラ。

←ウィーンの地下鉄U3のホーム内で。東京や、名古屋のような人混みはなく、いつもガラガラ。

(上下共に1995年9月、23歳当時撮影)

←ウィーン留学中住んでいた家の近くにあるErste Bankという近所の銀行で。

←ウィーン留学中住んでいた家の近くにあるErste Bankという近所の銀行で。

ここも、人がいません。日本では、考えられない、人口密度の少なさだといつも思っていました。

9月に入りました。先日、三重県からレッスンに通われている大学生の生徒さんがいらして、後期も全てオンライン授業だと聞きました。

又、教育実習もなくなったとか・・・・。大学によって色々と方針はあると思いますが、私にとって、教育実習は、

自分のようなシャイな人間でも「先生」を勤めることが出来たという喜びを生徒達から沢山頂けた、素晴らしい体験となって心に残っています。

大学4年生という卒業を目前に自分の将来について、グチャグチャに悩んでいた頃と重なり、母校の中学生達から、ものすごく大きな元気をもらえました。

私の桐朋学園大学3年生当時の日記から・・・

「1992年3月10日

昨日も日記を書くのを忘れていた。レッスンだったからかな。

今日は、色々悩みが多くて、上手くさらえなかった。こういう悩みも人生というものだろう。

それでも人は生きなければならない。どんなに辛くとも悲しくとも・・・・・」

大学2年後半~大学4年生の頃の私の日記を読み返すと、毎日悩みだらけです。悩んで悩んで、とことん悩んで・・・本を読んでも自分の悩みはどこにも書いていない。学校でも教えてもらえないし、誰かに相談しても、自分の悩みとは、違うから、これまた、相談することも出来ない。

現在のお若い学生さん達は、コロナの中で、又、私が育った頃とは違う悩みや、迷いを沢山抱えて生きていると思います。

ゲーテが言った言葉で、「人間は努力をする限り、迷うものだ」という言葉があります。

自分の将来を出来るだけ良いものにしたいと願うならば、取るに足らない、小さな事でも、自分の能力の範囲の中で、一生懸命、精一杯手を尽くさなければなりません。

努力したから、必ず夢が叶うという事ではありませんが、それでも、少しでも自分の希望に近づこうとするならば、ずっと努力をし続けていない限り、ほんの小さな喜びですら、達成することはありえないのだというのが、悩んだ末に行き着いた、私の大学生当時の自分の考えでした。

←伝記は、幼稚園の頃から大好きで、子供時代に沢山読みました。

←伝記は、幼稚園の頃から大好きで、子供時代に沢山読みました。 ←クララ・シューマンが、わずか5歳の時にクララの本当のお母さんは、家を出て行ってしまいます。

←クララ・シューマンが、わずか5歳の時にクララの本当のお母さんは、家を出て行ってしまいます。 ←ウィーン国立音楽大学の学内コンサート。ケラー先生の門下生のコンサートです。

←ウィーン国立音楽大学の学内コンサート。ケラー先生の門下生のコンサートです。 ←ウィーン国立音大留学中、住んでいた、私のヴォーヌング(マンション)。

←ウィーン国立音大留学中、住んでいた、私のヴォーヌング(マンション)。 ←エストニアの首都タリンのヴィル門。ここからが、旧市街の入り口となっています。

←エストニアの首都タリンのヴィル門。ここからが、旧市街の入り口となっています。 ←ヴィル門の周りには、綺麗なお花屋さんなどが、沢山あります。

←ヴィル門の周りには、綺麗なお花屋さんなどが、沢山あります。 今日から、椙山女学園大学の後期のレッスンが始まりました。

今日から、椙山女学園大学の後期のレッスンが始まりました。 ←私が、留学していた時代1994年のウィーン国立音楽大学の学生便覧。

←私が、留学していた時代1994年のウィーン国立音楽大学の学生便覧。 ←履修登録の科目が書かれているページ。これを、何単位取って、あれを何単位取って、という授業の取り方が、難しいです。

←履修登録の科目が書かれているページ。これを、何単位取って、あれを何単位取って、という授業の取り方が、難しいです。

←「これは、飼い主さんが、留学中、使っていたドイツ語の辞書だね。ボッロボロ~!」

←「これは、飼い主さんが、留学中、使っていたドイツ語の辞書だね。ボッロボロ~!」

←「ふむふむ・・・。

←「ふむふむ・・・。 ←ウィーン国立音楽大学に提出した、私のドイツ語証明書。

←ウィーン国立音楽大学に提出した、私のドイツ語証明書。

←これが、ウィーンの語学学校で使っていた、テキストです。

←これが、ウィーンの語学学校で使っていた、テキストです。1.jpg) ←ウィーンの王宮前で、観光客を乗せて、走る馬車フィアカー。

←ウィーンの王宮前で、観光客を乗せて、走る馬車フィアカー。 ←ウィーンの街並みをセピア色で撮影するとこんな感じになります。

←ウィーンの街並みをセピア色で撮影するとこんな感じになります。

←ウィーンから帰ったばかりの26歳当時の私。

←ウィーンから帰ったばかりの26歳当時の私。 ←幼稚園の時、先生から頂いたお誕生日カード。5歳当時の私の小さな手。

←幼稚園の時、先生から頂いたお誕生日カード。5歳当時の私の小さな手。 ←何しろ、「おはようございます」。の挨拶すら、まともに出来ない人見知りの私で、出来るだけ目立たないようにいつも幼稚園では、教室の隅っこに隠れていました。

←何しろ、「おはようございます」。の挨拶すら、まともに出来ない人見知りの私で、出来るだけ目立たないようにいつも幼稚園では、教室の隅っこに隠れていました。 ←初めまして、私は、一応、トイプードルという事で、飼い主さんのお宅に2年前から住まわせて頂いております。

←初めまして、私は、一応、トイプードルという事で、飼い主さんのお宅に2年前から住まわせて頂いております。 ←飼い主さんは、私の耳を引っ張って、上にこうやってくくり上げたりするんですよ。

←飼い主さんは、私の耳を引っ張って、上にこうやってくくり上げたりするんですよ。 ←まあ、細かい事は、考えずに、ピアノを楽しく弾こうぜよ!

←まあ、細かい事は、考えずに、ピアノを楽しく弾こうぜよ! ←想い出の桐朋女子高校音楽科の教室で。

←想い出の桐朋女子高校音楽科の教室で。 ←小学5年生当時の第36回全日本学生音楽コンクール(毎コン)受賞者の新聞記事から。

←小学5年生当時の第36回全日本学生音楽コンクール(毎コン)受賞者の新聞記事から。 ←これが、小学5年生当時の西日本大会第1位を頂いたときの表彰式・演奏会のチラシ。

←これが、小学5年生当時の西日本大会第1位を頂いたときの表彰式・演奏会のチラシ。

←西日本大会1位の方達だけの演奏会には、突き指が治り、

←西日本大会1位の方達だけの演奏会には、突き指が治り、

←突き指して出られなかった時の私の日記。

←突き指して出られなかった時の私の日記。

←第38回全日本学生音楽コンクール名古屋大会第1位入賞者だけの演奏会。

←第38回全日本学生音楽コンクール名古屋大会第1位入賞者だけの演奏会。 ←毎コン1位入賞者に花束を下さり、花束を頂く中学1年生の私。(右)

←毎コン1位入賞者に花束を下さり、花束を頂く中学1年生の私。(右)

←その時のプログラム。

←その時のプログラム。

←私が、小学5年生の第36回全日本学生音楽コンクール(毎コン)の西日本大会本選第1位を頂いて全国大会へ行くことが決まったとき、

←私が、小学5年生の第36回全日本学生音楽コンクール(毎コン)の西日本大会本選第1位を頂いて全国大会へ行くことが決まったとき、 ←フランス、ロワール地方の古城ホテル前で。

←フランス、ロワール地方の古城ホテル前で。 ←フランス、ロワール最大級のお城、「シャンボール城」。

←フランス、ロワール最大級のお城、「シャンボール城」。 ←ウィーン、国連都市UNO-Cityのチケット。30シリング(300円)

←ウィーン、国連都市UNO-Cityのチケット。30シリング(300円) ←ウィーン、国連都市の前で。

←ウィーン、国連都市の前で。

←今月9月20日(日)名古屋伏見の電気文化会館ザ・コンサートホールで

←今月9月20日(日)名古屋伏見の電気文化会館ザ・コンサートホールで ←フランス、ロワール地方の古城ホテルで。

←フランス、ロワール地方の古城ホテルで。 ←ウィーンの地下鉄U3のホーム内で。東京や、名古屋のような人混みはなく、いつもガラガラ。

←ウィーンの地下鉄U3のホーム内で。東京や、名古屋のような人混みはなく、いつもガラガラ。 ←ウィーン留学中住んでいた家の近くにあるErste Bankという近所の銀行で。

←ウィーン留学中住んでいた家の近くにあるErste Bankという近所の銀行で。