平成25年7月31日(水)天からのプレゼント

今日は、大学生達の前期最終ピアノ実技試験がありました。やっと、大学生達は夏休みに入りますね。

PTNAのE級を受けに行った中学2年生の子が、

優秀賞と、あしながおじさん賞、又、中学2年生の子が名古屋支部賞でした。皆さん、おめでとうございます。長い間お疲れさまでした。

私の所から巣立った大学生の子達も、夏休みに入ると、皆、帰省するたびに、レッスン室を訪れて、成長した演奏を聴かせてくれます。とても楽しみです。

ところで、来年の第12回門下生コンサートは3月21日(金・祝日)南文化小劇場で開催されますが、9月頃までには、曲目を決めたいと思っています。

これがどうしても弾きたい!という人は、考えておいて下さいね。弾きたい曲が重なったりすることもあるので、この曲を!と思う人は、早めに知らせて下さいね。

わからない人はこちらで決めますが、曲目選びも勉強のうちのひとつなので、今から、アンテナをはって、ああ、これなら自分にとって上手く弾けそうだなとか色々研究してみておくといいですよ。

ついこの間、11回目の門下生コンサートを終えたばかり、という気がするのですが、又、半年間なんてあっという間に来ます。

生徒たちの成長は日々、目覚ましく、皆、年齢が上がってきているので、私に沢山の妹や弟がいっせいに増えたみたいな気分でおります。いや、娘や息子達、といったほうが、正しいですね(笑)とにかく、1人1人の個性や、性格、皆それぞれに、違い、すごく面白いです。

レッスンの途中で、いきなり、ぺちゃぺちゃしゃべり始める、にぎやかで天真爛漫な子、あるいは、じっと黙っているだけの大人しい子だけど、レッスンノートに自分の思いを一杯綴ってくれるから、すごく、感受性が豊かなんだなあと思える子、すごく根気強くて真面目な子、とにかくやる気満々の子、大人になりかかり、少し恥ずかしそうにするけど、内面では、ちゃんと、私の話を真剣に聞いている子・・・・・・・・・

どの子も素晴らしく、私にとっては、どの性格の子も、愛しい存在です。私にとってこの子達は、天からのプレゼントなんじゃないかっていつも思います。

なぜって、皆、天使みたいに、いい子ばかりだから。私にとって、ピアノの道は、生まれた時から、決められた天からの贈り物でしたが、生徒達1人1人は、私に与えて下さった天からの授かりものと思い、縁あった事を感謝して、その縁を大切に大切にこれからも育てていきたいです。

天からの大切な授かりものなので、すごく責任は重いです。しかし、それも私に与えられた天からの素敵な使命だと思っています。

平成25年7月26日(金)ベーテンコンクール審査

今日は、ベーテンコンクールが宗次ホールであり、審査に行ってきました。

私達は、バルコニー席から審査しましたが、皆、とても楽しそうに演奏して、又、レヴェルも高くて素晴らしいコンクールだと思いました。

宗次では、何回か演奏した事がありますが、いつも、自分の演奏は、ホールのどこかで、聴く事は出来ないので、今日、初めてバルコニー席から聴いてみると、こんな風に聴こえていたんだなあと、色々な発見があり、自分の勉強にもなりました。

今日参加された皆さん、又、来年もお目にかかれることを楽しみにしています!!

審査員の先生方。伊藤美江先生、杉浦日出夫先生、私。

審査員の先生方。伊藤美江先生、杉浦日出夫先生、私。

お世話になりました。

平成25年7月25日(木)音の切り方

ピアノ演奏においては、沢山の表現方法があるのですが、私が生徒達を見ていて、たびたび、アドヴァイスする事の一つに「音の切り方」というのがあります。

「音の切り方」といっても、多彩に色んな切り方が出来ます。柔らかいイメージのフレーズの終わりなら、それこそ、指の先から、バラの花の香りが漂うような、ふんわりした取り方が出来ますし、生き生きした活発なイメージなら、シャッ!とカミソリの刃で切れるみたいに、キレ味の良い、切り方をしなければなりません。

又、ただ、柔らかい、キレ味が良いだけでなく、あれ?というような、疑問を問いかけるような、余韻を残した切り方、又は、「だから、こうなんです!!」というような決然とした、音の止め方、というのもあり、とても紙面では書ききれないほど、多種多様の切り方があります。

それを、一緒に作り上げていくのが、ピアノレッスンというもので、先日も、中学1年生の子にこんなお話をしました。

「音楽って、音が鳴っているところだけではなく、音が、消えたところにすごく意味があって、聴いている人はそこに、色んな感情を感じられるのよ」。

「そういえば、いつか、指揮者の小林研一郎さんが、ビートたけしさんに、指揮の仕方を教えていた番組があって、すごく面白かったんだけど、オーケストラの最後の音の切り方で、何か、「座頭市」の映画みたいに、刀を腰にシャッ!!と潔く収めるシーンがあって、まさにそれですね、と話していたんだけど、

○○ちゃんも、もっと、そういう部分を沢山表現出来るように、家で、研究してごらん。役者さんも、台本みて、ここは、どうやって表現しようかと、常に考えて、家で、何回も身体を使って、試しているのよ。演奏は、演じて奏でる、と書くでしょ?」

というようなお話をしたばかりでした。あと、私が驚いたのは、今の子は「空手」とか、「少林寺拳法」とか知っている子が少ないのに驚きました。

その前にも、中学2年生の男の子に尋ねたら、知らないというので、私が、気合を入れて、「こういうの、ソレッ!!」(「空手」のまねをしたら笑われた)とやってみせたのですが・・・。(笑)

空手、にしろ、少林寺拳法にしろ、音の切り方に通じるところは、「気合い」ですね。

中学1年の子が弾いているハイドンには、沢山休符があるんですが、彼女が休符を演奏するたびに、「そうだ!」「それいけ!!」弾き終わった後、「どんなもんだい!!」と喝を入れる私。

いや、そういう事が、本当に大事なんですよ。そうやって、生き生き弾いてくれると、何か、聴いている方も胸がスカッとして、気分爽快になれます。

で、問題は、こういう表現をする時に大切なことは、絶対に「恥ずかしがらない」が鉄則。

演奏者が何となく、もじもじして、恥ずかしそうにやると、聴いている方も恥ずかしくなります。彼女に言ったんですが、

「かっこよく演奏するためには、まず、かっこ悪くなるということが、大事。最高に自分がかっこ悪い、それくらいの表現をした時に初めて、相手に、気持ちが伝わるものよ。」

そうです。かっこ悪い事を一杯やると、最高にかっこよく弾けるようになっていきます。皆さん、かっこ悪く何回も音の切り方を研究して、わざとらしくない、自分の心から出た、音の切り方を家で何回も試してみて下さいね。

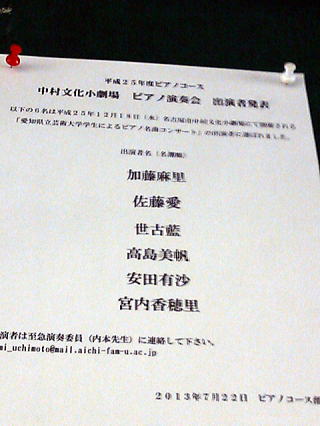

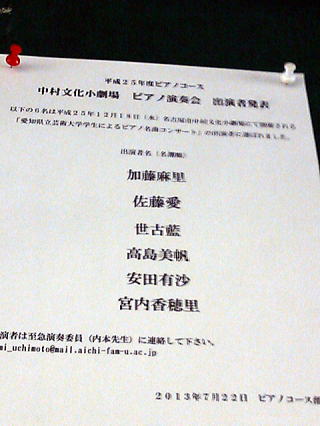

平成25年7月23日(火)門下生の活躍

私の所の門下生で、現在愛知県立芸術大学ピアノコース3年生の佐藤愛さんが、12月18日中村文化小劇場である、「愛知県立芸術大学学生によるピアノ名曲コース」に出演します。

昨日、学内のコンチェルト試験が終わったということで、その中での成績優秀者上位6名に選ばれたと、喜びのメールが入りました。本当におめでとうございます!

愛知県芸は、難関中の難関大学ですし、その中で、上位の6名に選ばれて、コンサートに出れるというのは、なかなかない事で、すごく名誉なことですし、

私もとても嬉しいです。

彼女との出会いは、中学2年生の夏。私が、四日市のムーシケホールで、アドヴァイスレッスンをさせて頂いたとき、彼女をレッスンしたのがきっかけでした。

当時から、意欲満々の子で、本人のすごく強い希望で、私の所で、ピアノを習いたい、そして、明和高校へ行きたいという彼女の夢を精一杯手助けしてあげたいと思って、彼女とともに、楽しく、時には、厳しく、レッスンしてきました。

明和高校を卒業して、彼女の第1希望であった、愛知県芸に合格出来るまで見届ける事が出来た事は、私にとっても、この上ない喜びでしたし、現在も門下生コンサートの時には、必ず、演奏してくれて、大きな成長を見せてくれています。

私の所を巣立った子達が、あちこちで、活躍してくれているのは、本当に嬉しいですね。

私は、生徒達を教える時に、どの子にも、今今のこと、目先のことだけを考えてレッスンしていません。目先の事とは、いわゆる、コンクールの賞に入ればいい、とか、学生の時だけ、勉強してその時だけ頑張ればいい、という考えには、私は真っ向から反対です。

大切なのは、その子の将来です。大人になった時に、学生を離れ、先生にはもう習えない年齢になった時に、自分で、勉強出来る力、練習して研究していく力を持たせる事が、特にピアノの分野では、必要だと考えています。

学生の時なら、先生が横についてくれて一緒にレッスンしてくれるし、励ましてもらえたり、コンクールや受験や色々あって、何とか頑張れる子は多いのですが、学生を離れれば、そういうわけにはいきません。

誰も、何も言ってくれなくなるし、励ましてもくれません。それでも、自分の命をかけるほど、ピアノが好きなのか・・・・・。これこれこのように練習した方がいい、などとも誰も言ってはくれません。その時に、自分で、どれだけ、その曲を掘り下げて、研究していく力があるかどうか問われる世界です。

どんな分野でも、好きだけでは続きませんが、やはり、最終的には、ピアノに向かっているときが一番楽しいと思えて、ピアノの事なら、何をさておいてでも、情熱がわく、というようにならなければ、どんなに、いい大学を出たとしても、あるいは、コンクールで、良い結果を学生の時はもらっていても、いつかどこかで、化けの皮がはがれてくるのが、実力の世界である音楽の道です。

そういう意味で、彼女はすごく実力を兼ね備えていた人でした。私は、彼女が、明和高校在学中、あえて、こうしなさい、ああしなさい、と一部始終、口うるさく指導はしませんでした。高校生からは、序々にそうしていかないと、結局、最終的に困るのは、本人だからです。

彼女は、多少、心細くも感じたでしょう。彼女いわく、先生は、決して、自分の意見を押し付ける人ではなかった、私ならこう弾く、と言って、すごく自由にさせて下さったと、あとで、感想を述べてくれました。

一応の基礎が出来れば、あとは、生徒本人に任せていくことはとても大切です。こちらから見ていると、何か変な事やっているなあ、と思っても、生徒を信頼して、いちいちそれを教えていかない。そうやって、失敗に失敗を重ねてやっと、自分で勉強していく力が段々養われていくからです。

自発性の伴わない勉強は、勉強した事にはなりません。この世で、自分が本当に勉強した事は、教えられたというよりも、自分で、研究していくうちに、発見出来たことなのです。

私達音楽家は、つまり、「自由業」です。サラリーマンの人から見ると、自由でいいなあと思うかもしれません。しかし、何もかも、自分でやらなくてはならない、想像以上の厳しさがあります。

その厳しさは、普通の人が考える厳しさとは、違います。並大抵の意志、精神力では到底続いていきません。私が、ピアノを練習しなくても、生徒を教えなくても、とにかく、誰も、文句も言わないし、やれとも言われない。これから、こういうことをしなさい、と指示を出してくれる人もいません。

一人で、どこまでも、この淋しい道を歩いて貫いていかなければならないのだ、という、信念を持ち、自分に厳しく、究極の孤独と向き合える人だけが、又、そういう孤独を愛せる、そんな人が「自由業」を歩んでいけます。

彼女が、先生はすごく自由にさせてくださった・・・・・・彼女が、淋しさ半分、そう思ってくれるのは、私にとっても、有難い言葉です。彼女が卒業したのち、歩まなければならない、厳しい自由の道を少しずつ、身を持って示せたかなと思っています。

中学3年生までは、もちろん、手取り足とりが必要ですが、高校生以上は少しずつ、放していき、大学に行った時に、自分の力で、勉強していって、将来、本人が困らないように育てていくのが、指導する側の責任でもあると強く信じているからです。

平成25年7月19日(金)通知表

昨日は、明和高校の夏期特別レッスンがありました。いつも例年焼けつくような道路を歩いてこの毎年の夏期レッスンに行くのですが、昨日は、初めて涼しいくらいでした。

学生さん達は、明日から夏休みですね。今日は、通知表をもらった人も多かったのではないでしょうか。

お友達と見せあいこしたり、1つ1つの成績に喜んだり、落ち込んだり・・・。

成績はいいに越したことはありませんが、ピアノならコンクールの結果と同じで、それが、その人の人生全てではないということを、いつも、親も本人も冷静に見極めておく必要がありますね。

通知表というのは、ロボットが、つけるわけではないので、やはり、そこに、何がしかの担当の先生の「情」が入ります。

私が、学生の頃、体育が全然出来なかったという事は、以前にも書きましたが、小・中学では、多分クラスで最低の点だったと思います。けれど、音楽高校に行ったとたんに、クラスで、トップの成績がついた。どう考えてもおかしいでしょう?(笑い)

小・中学では、いわゆる、ドッチボールとか、バレーボールとか、跳び箱とか、マット運動とか実技が出来なければ全て駄目、という観点から成績がついたんだと思いますが、高校では、出来なくても、出席していることが、大事、真面目に授業を受けている子が、良い成績というようについているというのが、今となっては、よくわかります。

私も、大学で、上手く弾ける子に、いい成績は必ずしもあげていません。それより、出来なくても、真面目に、授業に取り組む子、欠席をしない子に単位をあげたいというのは、どの先生も同じだと思います。

特に、保育園、幼稚園、小学校、中学校の先生になりたい人たちが就職試験で問われるのは、やはり、「人間性」なのです。いくら、器用にピアノが弾けても子供たちから好かれなければ、全く、その仕事からは、お払い箱となってしまうでしょう。

私達のような音楽家もそうです。周りの方々の「愛」によって生きられる職業ですので、沢山の人から愛されることが最も大切だといえるでしょう。

平成25年7月17日(水)弾いているときの身体の中身は?

ピアノを弾く時に、指を曲げるとか、寝かせる、とか、手首、腕、肘の力を抜くとか、肩を上げない、などの、色んな演奏法のことが書かれた文献があります。

しかし、ピアノを歌わせるという時に、弾き手の「身体の中身」について、触れている文献は意外と少ない気がします。

私は、ありとあらゆる、ピアノ演奏法に関する記述の本を学生の頃から読んできましたが、やはり、あまり、楽器を演奏する人の「身体の中身」について書かれた本には、あまり、巡り会えませんでした。そこで、私の体験を踏まえて、どうすれば、ピアノを歌わせる事が出来るのか、皆さんのお役に立てれば幸いです。

私が、高校生の頃、バイオリン専攻の先輩の伴奏で、海外の先生のレッスンを受けることになり、バイオリンの人と初めの1音を合わせようとした時に、

「違う!」と言われました。まだ、音が鳴っていない時に!です。まだ、弾いてもいない時に、何が違うの?そう思いました。

今なら、なぜ、その先生がそうおっしゃったのかが、痛いほど、身にしみてよくわかります。そして、なぜ、そんな当たり前の事が、学生の時は、理解出来なかったんだろうか、とその当時の未熟な自分を思い出すと、つくづく情けないです。

どうしてよいかわからず、オロオロするばかりの高校生の私にその先生は、

「僕は貴女のここを(胸を指差して)さっきからずっと見ているんだ、だけど、一向にそこが動かない、呼吸をすると、肺に酸素が送り込まれる、そうすると、胸がふくらむ、相手と合わせる時に、何を合わせるかって、音じゃないんだ、ここなんだよ」と、言われたのです。

「仮に、相手と、タテとタテの線があって、音もきちんとそろったとしても、それは、お互いの呼吸が合っているとはいえない、そういうものは音楽じゃないし、心から歌っているとはいえない」ということが、おっしゃりたかったのですね。

その本当の意味が、頭だけでなく、ようやく、体感出来始めたのは、やはり、大学生になってからでしょうか、沢山の曲をこなすうちに、少しずつ、私の中で、

真実の光が、明るく照り始めたのです。

現在、後輩たちにアドバイス出来る立場になって、どの生徒たちにも、「心から歌いなさい」とは、私がいつも口にする言葉です。

「○○ちゃんが、弾いていて、お腹がしっかり、ふくらんだり、へこんだりしていなければ、それは、本当に、心から歌っているとはいえないのよ」。

息を吸うというのは、何となく理解出来る子は多いと思うのですが、フレーズが終わるまで、しっかりとお腹に力を入れて、息を吐き切る、ということが、なかなか体感出来ない子は多いと思います。

大学生の子で、「声楽の先生から、お腹から声を出して、と言われたけど、お腹から声を出すってどういうことですか?」と質問された、という同僚の先生の話を聞いた事がありますが、ピアノを弾く時にもすごく大事な場所は、実は、「おなか」なんです。

腹式呼吸をやってみるとよくわかりますよ。息を吐いていくと、少しずつ、お腹がへこみ、息を吸うと、お腹がふくらみます。声に出して、「ドー」と息がなくなるまで、吐き続けます。そのまま、指を鍵盤に置いて「ドー」と鳴らしてみます。その時に、さっきの、お腹から声を出して歌ったのと同じ要領で、たまたま、指先から音はでていますけど、お腹から、音を出すようにしてみて下さい。

お腹を意識する、ということも、理解しにくい子には、実際に私が、生徒たちのお腹に手を当ててみると、やはり、全然、お腹がふくらんだり、へこんだりしていないのがよくわかります。それだと、音も底力がなくて、パンチが効かず、弱弱しいし、心から歌っているとはいえないので、説得力に欠ける演奏となってしまいます。

バイオリニストの千住真理子さんも、おへその下にある丹田というところに手ぬぐいをしっかり、しばってステージに上がると、緊張しないということをおっしゃっていますし、ピアニストの中村紘子さんも、「今日は緊張しそうだと思うと、お腹の下にしっかり力を込めると、緊張がほぐれる」とおっしゃっています。

緊張してしまうと、どうしても、胸から上の呼吸になってしまい、文字通り「上がる」呼吸になってしまいます。そうすると、指もへろへろになって、安定感が悪くなるので、緊張を和らげるためにも、お腹にしっかり、力をこめて、お腹から歌う、ということを徹底すると、「心から出た音」になります。

しかし、今、私が、幼い子供たちに一生懸命それを力説したところで、それが体感できるのは、やはり、長い年月がかかります。

生徒達を見ていると、ちんぷんかんぷんだった、昔の自分を見ているようで、いつかきっとわかる時がくるから、大丈夫、心配しなくていいよ、と大きく励ましてあげたい気持ちで一杯です。でも、今、ほんの少しだけでも、体感してもらえれば、と願って、1人1人のお腹や、肩や、背中や、どこから、歌が流れてくるのかを意識させるために、手を取り足を取り、触って気付かせて、こちらも、汗をかきかき、奮闘しています。

お腹を、しっかり使うので、ピアノを弾くと、とにかくお腹が空きます。だから、私は家族に、「ピアノ弾いているか、食べてるかのどっちかだね」と言われてしまうのです(笑い)

とにかく、体力使いますし、しっかり食べないと、いい音は出ませんよ!ピアノが上手くなりたかったら、とにかくよく食べて下さい(笑)あと、腹筋運動とか腕立て伏せもすごくいいですよ!

平成25年7月15日(月・祝)B級、E級、D級予選通過

今日はPTNAを受けにいった小学3年生B級優秀賞、中学1年生E級優秀賞、中学2年生E級優秀賞、中学1年生D級優秀賞、皆さん、予選通過おめでとうございます!!

小学3年生の子が報告してくれた時、たまたま、私が留守だったのですが、父が、電話をとり、「ハキハキしていて、しっかりした子だなあ!」とすごくびっくりしていました。

私の生徒たちのことは、母も父も全員、1人1人細かく把握していますので、私がいなくても、全部生徒たちの事はわかりますよ。

私が、食事のときとか、家族に話す話題がいつも生徒の事だから、「今日は、○○ちゃんが、何の曲を弾いてる、先週より、よく練習してきた、○○ちゃんには、こういう曲を弾かせていくといいなあ、○○くんはね・・・・・・・・・」生徒の事となれば、私達の会話は、どこまでも、尽きません。

13日は明和高校のサマーコンサート、今日は、音楽科の説明会で、明和を目指す何人かの生徒が参加したようでした。

参加した生徒は皆、早く入りたい!!と期待に胸をふくらませているようです。

平成25年7月14日(日)中学3年生F級優秀賞

今日は、PTNAのF級を受けた中学3年生が「予選通過しました」と喜びの報告。

毎日弾き合い会のビデオを見たり、毎日ものすごく研究して今日の日を迎えた彼女。

通過した喜びはきっと、努力の達成感とともに、今後どうやって、勉強していくかも、自分なりに少しずつ、つかめてきたにちがいありません。

やはり、受験が近くなってくると、生徒たちは、すごく、成長します。だからこそ、受験生のレッスンは、本当に楽しいです。

平成25年7月13日(土)中学2年生は大人への入り口

今日は、中学2年生の子がPTNAのD級を受けて、「予選通過しました」と喜びの報告がありました。

彼女は、コンクールを受ける前に、帯状疱疹にかかって、しばらくピアノが弾けなくて、すごく可哀そうだったのですが、何とか、2回とも予選を受ける事が出来、又、2回とも通過して本当によく頑張ったと思います。

考えてみれば、私の所に通ってきている生徒さん達は、中学2年生が、実に多く、すごく、楽しいです。どの年齢も興味深く、それぞれに楽しいのですが、やはり、レッスンしていて、面白いなと思えるのは、中学2年生以降になってきてからかなと思います。それは、やはり、大人に近づいた年齢だからでしょう。

中学1年生はまだ、小学6年生に近い感じですが、中学2年生になると、突然、白昼夢からさめたみたいに、顔つきが変わってしっかりしてきます。女の子も、男の子も。そして、肉体がほぼ、大人に近い状態になってくるので、大人の曲を与える事が出来るようになってきますし、反応も全く変わってきます。

中学2年生から、又、中学3年生にかけての成長もすごい。頭の中身が、冴えてくるのですね。それまで、何となく、レッスンでも、お母さんが聴いてるから

いいや・・・みたいな感じだった子が、自分でしっかり先生の話を聞いて、何とかしなければ、と切実な感じになってくるのが、レッスンしていて、どの子も手にとるように感じられます。

不思議と、皆、そういう風になってくるので、自然は良くしているなあ、つくづく面白いなあと思います。

中学を卒業して、就職して、世の中のために働きだす子も出てくるわけですから、しっかりするのは、当然といえば、当然なのですが。

子供の曲がやっと終わって、中学2年生以降からは大人の曲が勉強出来ます。小さい子供の曲ももちろん大切です。それをおろそかにしては、大曲は弾けるようになりません。

しかし、大人の曲が、レッスン出来るようになった時、やっと、ピアノの道の入り口に立って、音楽の世界を味わう事が出来るのです。

だから、中学2年生は教えていて、本当に楽しいと思えるのです。

平成25年7月12日(金)門下生の活躍

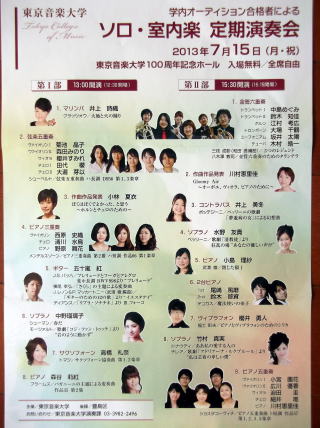

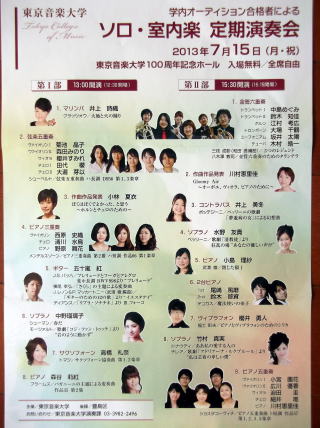

現在、東京音楽大学演奏家コース2年在学中、明和高校卒業生で、私の教室の門下生だった、小島理紗さんが先日チラシを送ってきてくれました。

7月15日(月・祝)東京音大の100周年記念ホールで開催される、学内オーデイションに彼女が合格して、演奏させて頂けるとのこと、曲目は、武満徹作曲の「閉じた眼」です。

彼女は、たびたび、大学生活の様子、お友達の事、色んな事を知らせてきてくれます。彼女も他の生徒たちと同様、小学生の時から、明和高校卒業までの、実に長い間、一緒に過ごしましたが、私の所を卒業しても、休みになれば、必ず、顔を見せてくれて、私とのレッスンで、成長した演奏を聴かせてくれるので、すごく嬉しいです。

松下幸之助さんの本を読んでいて、経営者というものは、自分が心をこめて作った電化製品が、各家庭に運ばれていき、買って頂いた後も、その後、調子はいかがですか、うちの製品は、上手く機能しているだろうか、とずっとずっと、その製品を追いかけていって、執着して、常に気にしておかなければならない、それくらい、その製品に愛着がなくては、経営者など務まらない、という内容の本でしたが、私が生徒に対する思いもそれと全く同じだなあと、共感して読みました。

私が、幼い時から、情熱をこめて育てた生徒たちが、世の中に出て、活躍してくれる日もそう遠くないと思うと、

改めて、自分の仕事にやりがいを感じます。

彼女は、東京音大での成績も大変に優秀だそうで、私は、いつも嬉しく彼女からのメールや手紙を読んでいます。

平成25年7月10日(水)自然に分かる時がくるのだから

昨日は、明和、今日は、大学のレッスン。外へ出ると、全身をもわーっとした、体温よりも熱いサウナに入ったみたいな、暑さが身体を包みます。

今年入った、明和高校1年生が、前期実技試験が素晴らしい結果で、嬉しそう。生徒たちをレッスンするのは、本当に楽しいです。

ただ単に、綺麗に弾くだけでなくて、どうすれば、より、演奏が魅力的になるのか、どう表現すればいいのか、で、2人で試行錯誤して、積み上げたものが、本番発揮されて、本当に素晴らしかったと思います。

曲が大きくなってくれば、当然、ただ単に弾いているだけでは、駄目になります。私が弾いて聴かせ、それだけで、すぐ、どうやって、そういう音を出すのかが、つかめる子もいれば、私が、実際に背中のどこを意識するのか、大きな音を出す時にどうして、もっと、合理的に身体を前に倒さないのか、そうすることで、豊かな音が出るのに、それ自体が分からない子には、後ろから、押したり、たたいたり、してあげます。

音を筋肉で聴いていない子には、その子の背中で、私が一緒に弾いてやり、どんな力が入っているのかを、示します。

肉体をどのように使うかが分かってくると、断然、音楽が変わってきます。先日も、中学生の男の子に必死で、身体の使い方を教えますが、私も彼も、暑さで、汗タラタラ・・・・・・。

自分が弾くのも、生徒たちをレッスンするのも、とにかく「気」を入れてやるので、終わったら、もう、グッタリ・・・・・・、になってしまう私ですが、それでも、楽しい。

自分が、学生の時は、先生と一緒に作り上げるレッスンが好きで好きでたまらなかったけれど、逆の立場になっても、生徒たちを教えるのは本当に楽しい。1人1人、可能性が一杯あって、いくつになっても、興味が尽きません。好きを仕事に出来る幸せをつくづくかみしめる毎日です。

私が、必死でおしえるので、母が、「そんなこと、まだ、難しくて理解出来ないに決まってるじゃない?そんなに、熱を入れなくても、子供自身が、自然に分かってくる時がくるんだから、あせったら駄目よ」とよく言われます。

父は、「そんなに、毎日のめりこめるものがあっていいなあ。そういう人生は、最高だ。」と言います。

わからないながらも、必死で、私の言う事に耳を傾けてくれている1人1人の生徒たちに、一番に感謝、感謝です。

平成25年7月7日(日)七夕の願い

今日も、PTNAの予選があり、次から次へと喜びの報告がありました。

小学4年生2人B級、小学3年生B級、中学2年生E級、もう一人中学2年生E級、そして、中学2年生D級、全員優秀賞で、予選通過です。

しかし、今の子は本当に、おませさんですね。小学3年生の子も、小学4年生の子も「先生が一生懸命教えて下さったおかげで、予選通過出来ました。有難うございました。」ときちんと、電話でお話するから、圧倒されてしまいます。

私が彼女たちと同じ年頃の時は、先生に対して、感謝の言葉など、言えるような子供ではなく、すごく、内気で、恥ずかしがり屋で、首を縦か横に振るだけの子供でしたので、生徒たちを見ていると、もう、感心してしまいます。

今日は、七夕。きっと、ピアノへの熱い願いをこめ、短冊に託した子供たちも沢山いたんじゃないでしょうか。子供たちには、沢山夢をもってもらいたいです。夢や希望がなければ、努力も出来ませんもの。

皆さん、遅くまでお疲れ様でした。

又、本選に向けて頑張りましょう。

平成25年7月6日(土)PTNA予選真っ最中

今日はレッスンをしていると、小学5年生のC級を受けた子が優秀賞、続いて、中学1年生D級優秀賞で、予選通過したと喜びの報告がありました。

その後、夜、中学3年生F級優秀賞、中学1年生E級優秀賞、全て、予選通過と、長い1日でした。

皆さんおめでとうございます。

いつも私が、生徒たちに言う事ですが、コンクールの結果に一喜一憂しないように、ということです。結果が、良くても悪くても、最後までピアノの勉強を止めない人だけが、成功するのが音楽の道です。

大学2年生の男の子が、「岩野先生から、ピアノは競争じゃない、勝ち負けじゃないんだ、ということを教えて頂きました。」と書いてくれていました。

小学6年生から現在までの約9年の長きにわたり、楽しくレッスンしてきましたが、私のレッスンを通して、自然に、彼の心にそう刻まれていったのだと思うと、すごくうれしいです。

思えば、まだ、可愛い少年時代を過ぎ、日ごとに、成長し、体つきも青年らしくなった今、お話も、日記の文章も、大人になって、そんな風に一歩一歩成長する姿を見届けていくのが、私には一番の幸せです。

彼も、まだまだ、この先も、私の所で、ピアノを続けていくといいます。それが感心するとともに、立派だなあと思えるのです。

平成25年7月3日(水)技術の修練、若いうちに

7月に入り、昨日は、明和高校の1年生前期実技試験がありました。

曲は、ハイドン、モーツァルトのソナタ、練習曲は、ショパンのエチュードを弾いた子が

ほとんどで、Op.10−4、10−5が多かったです。

私の生徒もレッスンの時よりずっと調子よく、楽しんで弾いていて、明和に入れて本当に良かったなあ、色んな生徒から、一杯刺激をもらって、充実そのものといった表情で嬉しく思いました。

他の楽器の人とのアンサンブルも積極的に、こなしていて、その経験は、絶対に後で、良かったなあと思う時がきます。他の人とアンサンブルすると、自分のテンポ感、そして、何よりも音楽性が培われます。自分だけで弾いているだけでは、学べないことが沢山あるので、音楽性を養うためにも、大いにアンサンブルすることをお勧めします。

。

明和に入るまでは、のんびりやっていた子も、明和で、学ぶ3年間で、相当実力がつきますね。試験曲をこなすだけでも、他の音高とは、比較にならないほど、鍛えられると思います。

音楽科受験を考えている人は、バッハの平均律、ショパンのエチュード、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンのソナタ、スケール、アルペジオなどは、必ず何処へ行ってもつきまとう課題なので、出来るだけ沢山譜読みしておくといいですね。

それにしても、高校生は一番指が回る時期です。ショパンのエチュードでも、それはそれは、よく指は回って、もう、それ以上のテンポはないのではないか、というくらい、テンポが早いですね。

音楽性は色んな曲をこなすうちに、誰しも深まってきます。なので、若いころは、やはり、バリバリと、技術の修練を主にやるということが必要不可欠ですね。

審査員の先生方。伊藤美江先生、杉浦日出夫先生、私。

審査員の先生方。伊藤美江先生、杉浦日出夫先生、私。