10月28日(水) どんな上手いピアノ演奏、よい成績より価値ある事(その2)

高校2年生の彼女とのレッスンでは、主に話し合いでレッスンを進めていっています。

17、18歳頃はとても多感な時期、又、これから自分はどうなるのだろう。という不安を沢山抱える悩み多い時期である事も確か。

親以外のよき相談相手を求めているのもこの時期といえるでしょう。

彼女のようにレッスンの時、質問や(言葉で)、日記などで反応が返ってくるのは教える側もとても楽しいものです。

私がレッスンしたことを生徒達はどのように受けとめているのか、それが、自分にとってどのような感情を呼び起こしたかなど、

反応がある事が本当に嬉しいです。

レッスンのたびに彼女の勤勉さに心を打たれます。

ひけない箇所がたくさんあってもここまでいろいろな方法で努力した結果が弾けないのであれば、努力してみて自分には

この曲は、とてもあっているとか、あまりミスも多くないし、とか、その曲がとても好きだとか、いろいろ解かって来るので、

将来においてもとてもプラスになるのです。

小、中学生ぐらいで指もまだ完全ではない、身体も成長していないという事がある場合

それで弾けないところが出てきてもあたりまえなんです。

さらさらさらっと弾いて終わりでは、質問も出来ないでしょうし、その曲自体を消化できていないという事が一番よくないのです。

自分を諦めないで精一杯生かしきっている事はどんなに上手なピアノ演奏よりも、コンクールの結果がよいなんて

事以上に価値のある事だからです。

10月27日(火) どんな上手いピアノ演奏、良い成績より価値あること

日本中の皆さんが私の日記をとても楽しみにして読んで下さっているとよくメールを頂きます。

私の生徒達も日記を書いていますが、私は生徒達の日記もとても楽しみにして読ませてもらっています。

書く子は自分の思いを沢山書いてくれます。

高校生でも書く子はそれこそたくさん書いてくれるので、私も一言一言返事を書いています。

なるべく励まし、元気になれるような言葉を、まるで交換日記みたいな感じ。

話さなくても日記を見るとその子が今、何を欲しているのかなど、望みや、学校での生活全般を含めてよくわかります。

それについて私が質問する事もできますし、話せばより深く生徒の心情を察する事が出来ます。

しかし、話はしない、日記も書かないとなれば、こちらもお手上げ状態になってしまいます。

その子を深く知ろうとしても知るすべがないので、困ってしまいます。

高校2年生の生徒で、感心な子がいます。彼女は、毎日遠いところから5時起きで音楽高校に通っている子なのですが、

毎日日記も欠かさず、いろんな事を書いて持ってきます。

ピアノもいつもリサイタルが開けるくらいの量を次から次へ譜読みして暗譜してレッスンに持ってきます。

彼女の日記を読むと、彼女の生活の様子が手に取るようにわかります。

「先生がどんなに弾けないところがあっても今の自分が出来る範囲で最善を尽くす事が大事なんだと話して下さったから安心した」とか、

「本当は音楽の感動を真っ先に伝える事や、作曲家の想いや意図を伝えるという事が一番大事なのに今の自分は弾けない事ばかり気にしていた」

とか、今まで自分は家が遠いからとか、防音室でないから練習出来ないと思い込んでいたけど、

それは全く言い訳に過ぎないんだという事がわかった。等、彼女の心情がよくわかります。

明日へ続く

10月25日(日) コンコルソ ムジカアルテ

今日はイタリア協会主催の「コンコルソ ムジカアルテ」があり、審査に出かけました。

名芸大のホールは、よく響きスタインウェイのピアノで参加者達は皆気持ちよさそうでした。

イタリアの先生は、ドイツ語も話されるので私とは、ドイツ語、他の先生方とは、英語や、イタリア語と実に審査員は、

国際色豊かでした。

名古屋地区予選は今年初めての開催だったので知らない方もいらっしゃるので来年は多くの参加者に挑戦して頂きたい

と主催者の方がおっしゃっておられました。

*****************************************************************************

10月23日(金) 音楽って何だろう?(その2)

昨日の続き

それこそピアノコンツェルトだって主なものをあげただけでも26曲位あります。

高校生の頃はオーケストラパートを弾くお手伝いをよくしたものです。それによってコンチェルトの曲を沢山知る事が出来ました。

私の高校時代を振り返ってみれば、ソロの曲をレッスンに持って行くと先生は「いいね」「悪いね」のどちらかしかおっしゃってくれませんでした。

「悪いね」の一言が出れば、どこが悪いのか、先生が「いいね」と一こと言って下さるまで

何とか自分で研究していかなくては、と、毎日必死の思いで、曲を研究していました。

16歳の頃の私は暗譜して毎回スラスラと弾ける状態でレッスンを受けていましたが、先生が一通り

私の演奏を聴くと「何か睡魔を催すなぁ!」とか、「音楽って何だろう・・・。」と随分言われたものです。

かといってどこの音が不自然な歌い方だよ、とか、こうするといいよ、なんて事は一切おっしゃらない。

一つ一つ取り出せば全部つじつまが合わないという事をおっしゃりたかったのでしょう。

又、「音楽ってなんだろう」の深い意味が今となれば、本当によくわかるのです。

大学を卒業して全ての先生を離れて自分1人になり、孤独に音楽と向き合った時初めて、音楽の深い意味が判ってきます。音楽が語りかけてくるのです。

教えられている間はまだどこか他人事のように自分に対して目覚めてはいません。

人が連れて行ってくれた道はなかなか覚えられないけれど、自分で苦労して探していった道は絶対忘れないのと同じ事なんです。

又、生徒に教え始めると自分のわからなかったことがより鮮明に真実が見えてくるから不思議ですね。

「離れてみてわかる親のありがたさ」というように、手取り足取りされなかったからこそ、

今の私があると今となれば、その頃の先生に感謝する毎日です。自分で音楽をつくれるよう努力しなければいけなくなるのが高校生からですね。

でも小学生ぐらいの子供の時は、違いますよ。まだいろいろな音楽の決まりごと等、何一つわからないわけですから、丁寧に

教えてあげなくては、何一つ身についていきません。基礎をおろそかにすると取り返しがつきませんから基礎が一番大切です。

又、高校生でもその子の今まで受けてきた教育によっては皆、一律とはいえませんので、その辺は教える立場の先生が

よく、観察してその子にあう指導をしていってこそ段々と「音楽って何だろう」の深い意味がわかってくるのかと思います。

************************************************************************************************************

岐阜の川合町へ学校コンサートで演奏にいった帰り。自然が一杯で空気がきれい。

岐阜の川合町へ学校コンサートで演奏にいった帰り。自然が一杯で空気がきれい。

10月22日(木) 音楽って何だろう?

昨日高校1年生の生徒が、ヴァイオリンの先輩から伴奏を頼まれたといってプロコフィエフのヴァイオリンコンツェルトのオーケストラパート

を、持って来ました。

毎日必死の思いで譜読みして(土、日)は1日中練習したといいます。

「わぁーこんな大変な曲をよく頑張ったわね。」と感心して誉めたのですが、クラリネットの人からも頼まれたと言って大はりきりです。

「今、本当にピアノが楽しい、音楽高校に入れてよかった。毎週のレッスンがものすごく楽しみでたまらない」という彼女、大変に充実した音楽高校生活を送り、

毎日が生き生きとして本当に楽しそうです。何事も意欲的で明るくて前向きな彼女を見ていると、こちらまで楽しくなってきます。

伴奏は、相手との呼吸を合わせるため、テンポ感が身につく、幅広い音楽性を養えるという事で、大いに

私は生徒達にすすめています。勿論ソロの練習もきちんと出来た上でやらなくてはいけませんが・・・。

ピアノの人はどうしても自分勝手に弾けるため呼吸も取らず、前に前に指だけ回ってしまうという演奏になりがち、

又、相手の音を聞くことで不思議と自分の音も客観的に聞けるようになるのです。

他の楽器の方や歌の方とあわせたり出来るのも音楽高校ならではの特権ですね。

私も高校生の頃を思い出します。

16歳の時初めてヴァイオリンの方と合わせたのがグラズノフのバイオリンコンツェルトでした。

CDを沢山聞いてヴァイオリンの子と一緒にレッスンに伺った鷲見四郎先生が「ヴァイオリンの音をよく聞いて弾いているね」と

言ってとても誉めて下さった事を思い出します。

私のピアノの先生もピアニストだったこともあり「明日オーケストラとベートーヴェンの皇帝を弾くんだ。付き合ってくれない?」とピアノコンツェルトの

オーケストラパートを弾くお手伝いを16歳の頃しょっちゅうしていました。

明日へ続く

*********************************************************************************************

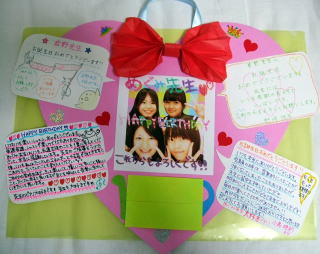

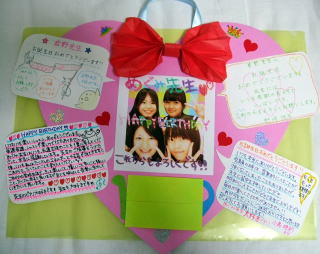

私の誕生日に頂いたカードを壁にはりました。皆さんどうも有難う!!

私の誕生日に頂いたカードを壁にはりました。皆さんどうも有難う!!

10月16日(金) 高校1年生の生徒達が祝ってくれて

今日、明和でのレッスンが終わってドアを開けると「岩野先生、お誕生日おめでとうございます!!」

今年の明和の1年生たちが拍手をして祝ってくれました。

皆で書いてくれた寄せ書きと、可愛い4人の写真、そしてハートマークの力作、上手だなぁー、

メモ帳もとても気に入りました。

ここのところ忙しさにかまけて自分の誕生日も忘れていたけど、明和の生徒達が覚えてくれたなんて・・・・。

本当に嬉しかったです。

毎日ピアノを練習して可愛い生徒達に囲まれて・・・とても幸せです。

生徒達1人1人を見ていると、自分も学生時代は夢も大きい分、苦しくて辛い事が多かったけど、若さでそれを

跳ね除けるパワーがあったと思います。

年を取れば、悩むと疲れるのであまり悩むパワーもわきません。(笑)年をとるのはいいものです。

大人になることは、ありのままの自分を受け入れられるようになる事だと思います。

逆に若い時は全てのものに反抗するパワーがありますが、魂が成長する上で誰もが通る道であり、それはとても健全な証です。

理想や夢のかたまりだった子供時代、しかし、現実を一つ一つ知る事で、夢もなくなる分、とっても身が軽くなったように、

感じられるのが魂の成長だと思います。魂が成長するとプライドもどんどんなくなっていくので毎日とっても穏やかに過ごせます。

生徒達にはいつも言います。

自分の実力をいつもクールに見つめて、背伸びせず自分が出来る事をしたらいい、その中で最善を尽くすことが大切、

出来ない、弾けないところが沢山あっても、音楽的には、どんどん成長していくから決して学び続ける事をやめないように。

私は皆さんに声を大にして言いたいです。

必ずどんなところにも道は開かれています。

ただし、努力し続ける事を、諦めれば道は決して開かれません。宝は毎日磨いてこそ光るのです。

出来なくてもそういう自分に腹を立てず、優しく受け入れ、毎日を楽しく過ごすことが私の生き方です。

短い人生ですもの。腹を立てて毎日すごすのはもったいなすぎます。。いつでも穏やかに気持ちよく自分と向き合いたいですからね。

人にも優しくするけれど、出来ない自分をいじめないで優しくしてあげるのはもっと大切な事なんですよ。

*******************************************************************************

生徒達が心をこめてつくってくれた寄せ書き。

生徒達が心をこめてつくってくれた寄せ書き。

作るのに時間がかかったでしょう?

みんなありがとう!!

10月11日(日) 譜読みのとき注意する事

昨日中学1年生の生徒がリストの「愛の夢」、バッハの平均律、ベートーヴェンのソナタをレッスンに持ってきました。

リストはステージで弾くための準備ですが、暗譜して形づくれたので「少しおいておこうね」と言っておきました。

私が彼女に普段から、音や、指使いなどは、正しくきちんと、を小学1年生の頃から言い続けてきたので中学生になった今は、

初めからとてもきちんと見てこれるようになってきて本当に嬉しく思いました。

先週、私と一緒にレッスンで言ったこと「呼吸」の問題も彼女のレッスンノートに「山の頂上で、深く深呼吸するような感じで弾かなければ、

・・・」と書いてあり私の言ったこと1つ1つを理解して毎日の練習をしているのだなぁと思いました。

このような時、私の教えが実ってきた感じがして本当に満足します。

さて、楽譜に書かれている音を正しく弾かないという事は音楽上の最も大きな罪になると私はいつも思っています。

いい加減な音を弾く事は、お皿やお茶碗がかけていたら商品としてお店に出せないのと同じような事なのです。

何故か私は小さい時にいい加減な音を弾くと横で恐い顔をしてみているピアノの先生からひっぱたかれると思い込んでいました。

その当時のピアノの先生は誰もがとても恐かったし、私は実際にたたかれた事はないけれど、年上の先輩が鉛筆で頭を叩かれたり、

「頭冷やしてこい!!何をボヤッとしとるんだ!」と怒鳴られているのを度々目撃していたからでしょう。

そのためもあり、音をはずすとあんな目に合うんだと恐怖心一杯になってしまったのです。

まぁ、そのお陰もあり、元々、得意だった譜読みが更にアップしたかも知れません。

生徒達に恐い思いをさせたくない私は、あせらせないように優しく言います。

「人間誰しも完璧じゃない、だから間違う事は沢山あるけれど、作曲家が書いた音を譜読みするときにきちんと弾こうと心がける事はとても大切な事なの」と。

本来楽しむべき音楽が恐怖心が先に立ってしまっては、元も子もありませんからね。

歌の人なら音の高さをきちんととる。バレエの人なら5番のポジションをきちんとする。等と同じでしょうね。

それくらい基礎的なことがきちんと出来てこそ、初めて美しい音楽がつくられていくのです。

************************************************************************************

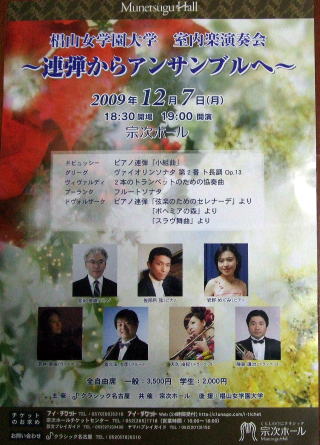

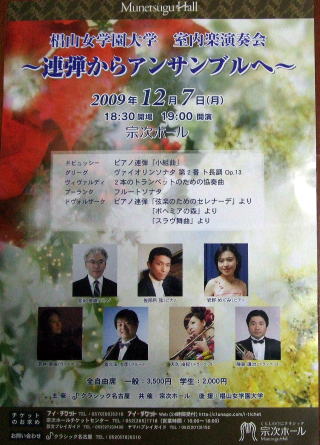

12月7日に宗次ホールで、(私はドビュッシーの小組曲の連弾

12月7日に宗次ホールで、(私はドビュッシーの小組曲の連弾

そしてプーランクのフルートソナタの伴奏をします。)室内楽の演奏会があるのですが、チラシが出来ました。

興味のある方は、是非いらして下さい。

10月5日(月) スクールコンサート

今日は、岐阜県の飛騨の河合小学校(日本一豪雪地帯だそうです)へ、スクールコンサートへ行ってきました。

私は、あすなろ音楽家ユニオンのメンバーとして私のソロピアノ、後半は、歌の方の伴奏をして演奏してきました。

小学1年生から6年生まであわせて60名、うらやましい限りです。

私達の時は1クラス45名6クラスといった感じでした。

河合小学校は1人1人に先生の目がいきとどき何より家族のように親密になれますね。

給食もいただきました。25年振りの給食でしたが美味しかったです。

ショパンのマズルカやグリンカのひばり、ラフマニノフの楽興の時等を弾いて「千の風になって」も弾きました。

子供達は皆静かに真剣に聞いてくれました。

最後に子供達から私達に感謝の言葉を頂いた時は本当に嬉しく、片道3時間半かかりましたが、

喜んでもらえてよかったなぁと思いました。

今日、私達が演奏した事で子供達の心に何らかの印象を残してもらえたらいいなぁと心から願っています。

******************************************************************************************

10月3日(土)理屈を言う前に手を動かしてみること

10月に入りました。3月に開催される門下生コンサートの曲目も皆決定して早い子は暗譜も出来てきました。

早めに作って暗譜しておけば、他の曲のレパートリーをその間にどんどん増やすことが出来ます。

何年間か、私と一緒にピアノを学んできた生徒さん達は、ステージで弾くにはどの位の準備期間が必要でこのくらい練習して研究して・・・。と、

いうのが、段々つかめてきていると思います。

まだ間がない生徒さん達は、なかなか要領がつかみにくいと思いますが、徐々に慣れますので、頑張って下さいね。

そこで大切なのがまず頭で考えるより、理屈からでなく手を動かす事の大切さを話しておきたいと思います。

「ここ ひけるようになるかな?」「自分には音楽の才能はあるのか?」など、一切考えず、まず、手を動かしてください。

外国語の学習と同じ、まず、口を動かして話す事が一番上達のポイントです。

ピアノもそうなんです。才能があるかどうか、なんてことより何時間も何時間もピアノをとにかく弾いてみてください。

その間に上達しますし答えも必ずでます。

***************************************************************************************************

モン・サン・ミッシェル修道院の中。世界遺産となっていますが、

モン・サン・ミッシェル修道院の中。世界遺産となっていますが、

観光地化されすぎている感じ。

有名なところだけど、ヨーロッパにはここよりずっと美しいところが沢山ありますよ。

岐阜の川合町へ学校コンサートで演奏にいった帰り。自然が一杯で空気がきれい。

岐阜の川合町へ学校コンサートで演奏にいった帰り。自然が一杯で空気がきれい。 私の誕生日に頂いたカードを壁にはりました。皆さんどうも有難う!!

私の誕生日に頂いたカードを壁にはりました。皆さんどうも有難う!! 生徒達が心をこめてつくってくれた寄せ書き。

生徒達が心をこめてつくってくれた寄せ書き。 12月7日に宗次ホールで、(私はドビュッシーの小組曲の連弾

12月7日に宗次ホールで、(私はドビュッシーの小組曲の連弾

モン・サン・ミッシェル修道院の中。世界遺産となっていますが、

モン・サン・ミッシェル修道院の中。世界遺産となっていますが、