![]()

桜紀行 旅の始まり旅の終わり 2006年3月31日、4月3日 (ブログ記事を一部修正)

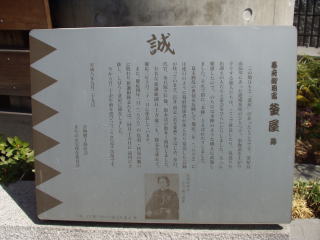

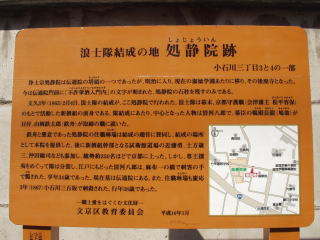

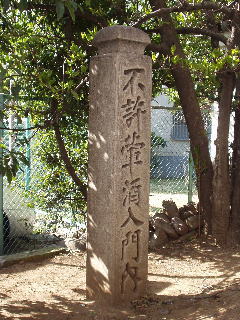

| (「下町桜紀行 江戸グルメ付き」からつづく) 二つ目の桜紀行は、“旅”がテーマ。 そんなコースの最初は、東海道第一番目の宿場、品川からです。 *品川 釜屋跡 最寄り駅:京急本線青物横丁駅 青物横丁の駅を出て、駅前の通りをほんの1分ほど歩くと、旧東海道にぶつかります。 旧東海道を南へ1~2分歩いたところに建つマンション。 そこが、品川宿にあった建場茶屋の一つ、釜屋の跡です。  釜屋跡のプレート 「誠」の字は土方家ご子孫・土方康氏書。 マンションの入り口に、土方さんの写真入り(爆)のプレートが置かれています。 プレートに書かれている説明によれば、釜屋は旅人たちの宿として、また見送りや出迎えの人との宴会の場所として、当時大変賑わっていたそうです。 そのため、のちに本陣のような構えに改築し、「本陣」と呼ばれたとか。 幕末には幕府関係者が連日のように訪れ、若年寄格の永井尚志、あの永井様も利用しているんですって。 慶応3年(1867)9月から東下していた土方歳三・井上源三郎らが、目的であった隊士募集を終え、京に向かって出発した10月21日、釜屋に立ち寄ったことが記録に残っています。 「二十一日 登 新撰組土方歳三御家族門人共上下三十一人 〃(休) 〃 (釜屋半右衛門)九貫三百文」(『品川町史』) 「品川の『釜屋』という旅宿でその日の中食。酒は出しませんでしたが、中食だというのに刺身や何やかや、三、四品の肴がつき、贅沢なものでした。」(池田七三郎「新選組聞書」) 「井上をして、各氏へ旅費手当金五両ずつを頒ち、土方から旅中の注意を細々申渡して、午食に祝酒を添え、一同元気溌剌として出立した。 江戸の新徴組の、馬場兵助始め、四、五名と、父源之助及び関田庄太郎等が見送った。」(『聞きがき新選組』) 馬場兵助は佐藤彦五郎道場の天然理心流門人、関田庄太郎は府中の門人、源之助は佐藤彦五郎の長男ですね。 要するに、多摩の人たちがわざわざ見送りに来てくれて、華々しく送り出してもらった訳です。 新入隊士たちに源さんが手当金を渡して、土方さんが諸注意を言い渡してって、その場面が目に浮かぶようですね。 しかしこの時、京では既に徳川慶喜が朝廷に大政奉還を奏上していました。 奏上したのが14日、勅許が下りたのが15日です。 土方さんはこの情報を旅の途中で入手したとみえ、11月1日付で佐藤彦五郎宛てに手紙を書いています。 「一、小生共昨三十日、勢州四日市駅迄着仕候間、明後三日九時頃ニ者入京可相成心組候間、御安意被下度候。 一、京師表時勢柄追々切迫之由、猶否上京之上可申上候。」 釜屋で宴会を開いていた時、まさか幕府がなくなろうとは、一同考えてもみなかったことでしょう。 源さんはもう二度と、江戸や多摩の地を踏むことはなかった。 釜屋での別れが、今生の別れになってしまった訳です。 それを思うと、“元気溌剌と”の文字がなにか哀しく見えてきます。 そしてこの3ヶ月後に、鳥羽伏見の戦いで敗れた新選組は、大坂から船で引き上げ、再び品川釜屋に逗留することになります。 負傷していない隊士たちは順動丸に乗って、慶応4年(1868)1月12日に品川入港。 近藤・土方、そして負傷者たちは富士山丸に乗って、15日に品川到着。 鍛冶橋門内の秋月右京亮の屋敷が屯所として与えられ、23日に移転するまでの約10日間、新選組は釜屋に滞在したんですね。 土方さんは、どんな気持ちで釜屋に入ったのでしょう? 3ヶ月前に隣りにいた源さんはもういない。 戦になるのは予測していたかもしれないけれど、まさかこれほどぼろぼろに負けて、京を引き上げてくるとは思わなかったでしょう。 文久3年(1863)2月8日、伝通院から出発した試衛館の面々の京の旅は、ここに終わりを迎えたのでした。 *品川 品川寺 最寄り駅:京急本線青物横丁駅 釜屋の向かい側に、桜に彩られた、落ち着いた雰囲気のお寺があります。  いかにも由緒ありそうな門構え 海照山品川寺。 大同年間(806~810)に開創された、品川で最も古いお寺です。  奥のビルにさえ目をつぶれば、 なんとも風情のある景色でしょう? 入り口には、大きな地蔵菩薩が安置されています。 これは、宝永5年(1708)に江戸深川の僧・地蔵坊正元の発願によって鋳造され寄進された、青銅製の地蔵菩薩座像です。 江戸に出入りする六つの街道の入口に一体ずつ安置された、江戸六地蔵の一つだとか。 写真左端、桜の向こうにお顔が見えるの、わかりますか? 境内の大梵鐘は、明暦3年(1657)に造られたもの。 品川区の天然記念物にも指定されている、大きなイチョウの樹は推定樹齢600年の古木。 幹周り 5.35メートル 樹高 20.5 メートル とありました。 お地蔵様も梵鐘もイチョウの樹も、釜屋に出入りする新選組隊士たちを、きっと見下ろしていたはず。 土方さんもお参りする暇はなかったかもしれませんが、外出先から釜屋に戻ってくる時、目印にしていたかもしれませんね。 そんな風に思ったら、お地蔵様にもイチョウの樹にも話し掛けたい気分になってしまいました。(しなかったけど・苦笑) 実は釜屋跡のついでに寄ってみた品川寺。 でも釜屋跡よりもずっと、感傷を引き出される史蹟でした。 *赤坂氷川坂下 勝海舟邸跡 最寄り駅:地下鉄赤坂駅、六本木駅、六本木一丁目駅  勝海舟邸跡 慶応4年(1868)、旧幕府代表として江戸城無血開城をなしとげた勝海舟は、安政6年(1859)から明治元年(1868)までの約10年間をこの地に住みました。 安政7年(1860)咸臨丸の艦長としてアメリカに渡ったときも、文久2年(1862)軍艦奉行に就任したときも、坂本龍馬が海舟を刺殺しようとして訪れてきたときも、慶応4年(1868)戊辰戦争が始まり軍事総裁に就任したときも、西郷隆盛と会見し江戸無血開城を実現したときも、勝はここに住んでいたんですね。 そして新選組ファンとして外せないのは、新政府軍に捕らえられた近藤勇救出の援助を請うために、土方さんが訪ねたきたのもここだということ。 慶応4年(1868)4月4日、 「土方歳三来る。流山転末を云。」(『勝海舟日記』) 「其夜、土方公附添両人召連、江戸表ニ行キ大久保一翁、勝安房両公エ対談シ云々有之。」(『島田魁日記』) 「其夜、土方公附添両人召連江戸表、大久保一翁、勝安房両公エ対談云々。」(『中島登覚え書』) 「土方歳三ハ流山ヨリ単独計ル所アリテ海舟勝氏ヲ訪ヒ、勇救護ニ尽力セシモ功ナシ。」(『新撰組往事実戦譚書』) 勝海舟はこの時、土方さんの依頼を了解し、軍事方松浪権之丞に板橋総督府への手紙を書かせました。 そして翌日、相馬主計が板橋の本陣にその書状を届けています。 残念ながら、時既に遅かったのですが。 また勝はこの時逆に、土方さんに何らかの指示を出していたと思われます。 「尊君歳三へ御申し含めの旨、如何御座候や」(勝海舟宛津田真一郎書簡『勝海舟全集』) 勝海舟が土方さんに申し含めたこと。 それはやはり、江戸城明け渡しを控えたこの時期、あくまでも新政府軍に抵抗しようとする旧幕府諸隊を連れて、江戸を離れてくれということだったのでしょうか。 それから6日後、土方さんは島田ら同行してきた隊士たちを引き連れ、八幡宮別当寺に移り、翌日には鴻之台で旧幕府軍と合流。 12日に宇都宮に向けて出陣します。 勝が江戸を離れることを指示したのだとすれば、土方さんの北征の旅はここから始まったといってもいいのかもしれません。 「北へ行ってくれねぇか。(中略)幕府にも骨のある奴がいたってことを、ちったぁ歴史に残しておきてぇじゃねぇか。行ってやれよ。なんたって、泣く子も黙る新選組の鬼副長だ。みんなも喜ぶと思うぜ。」 『新選組!』でのこのシーン。 野田勝の言葉を、今にも壊れてしまいそうな表情で聞いていた、山本土方の姿が目に焼き付いています。 って、でもね~。 赤坂の街は、至るところで再開発の真っ最中。 とても感傷に浸る環境ではなかったです。 街全体に工事の騒音がこだまして、ひっきりなしに行き交う大きなダンプカーやタンクローリー。 もうね、轢かれてしまいそうでしたよ。 昔のお屋敷町の面影は、ほとんどありません。 お江戸は今、すごい勢いで歴史が壊されていっている・・・。 そんなことをつくづく感じた桜紀行でもありました。 *小石川 伝通院 最寄り駅:地下鉄春日駅、後楽園駅 桜の季節にここに来られて良かった・・・。 心からそう思いました。  伝通院 山門 春日通りから奥へ入っていくと、さっそく桜がお出迎え。  伝通院 山門脇 このちょうちんが、いい感じでしょ? 無量山寿経寺というのが、伝通院の正式な名前です。 応永22年(1415)に創建された浄土宗の寺院。 慶長7年(1602)、徳川家康の生母於大の方が亡くなって、翌年ここに埋葬したことから、以来徳川家ゆかりの女性たちの菩提寺となりました。 伝通院というのは、於大の方の法名から付けられた院号です。  伝通院 本堂 門から本堂まで、みごとな桜並木が続く。 小さいながら風情のある山門をくぐると、みごとな桜のアーチに圧倒されます。 両側から高く空を覆うように、枝を伸ばす桜の木・ その枝の一振り一振りに溢れるほど開いた桜の花が、風に揺れている。 そしてその正面、“木の間隠れ”ならぬ“桜の間隠れ”に見えるのは、綺麗な稜線を描いて大きく広がる、本堂の屋根。そして美しく整った石段。 この気品と静寂には、思わず嘆声を洩らしてしまったほどです。  伝通院 鐘楼 本堂に向かって歩いていくと、左側に鐘楼があります。 あぁ、これが芹沢鴨が撞いていた鐘ね。(え?) この小石川一帯は、昭和20年(1945)のアメリカ軍による空襲ですべて焼けてしまいました。 そのため、鐘楼は昭和41年(1966)に再建されたもの。 戦火を免れた大梵鐘だけが、天保10年(1839)に鋳造されたものだそうです。 ということは、やっぱりこの鐘を鴨が撞いたかも?(違) お参りするため、本堂の石段を上ります。 そういえばこの石段で、堺さんが正座してましたっけ。(笑) でもって、その横には二日酔いで目が真っ赤の人がいたんじゃなかった?(爆) ちなみにこの本堂も戦災で焼けて、昭和24年(1949)に再建。 さらに昭和63年(1988)に、現在の本堂が建てられました。 墓地の方に回ってみます。 たくさんの有名な方のお墓があって、全部は回りきれないので、於大の方の墓所と清河八郎(とお蓮)のお墓だけお参りしました。 文久3年(1863)2月4日、浪士組募集に応じた浪人たちは、この伝通院の塔頭の一つ、処静院(しょじょういん)に集められました。 さらに翌日、編成表が発表され、諸注意を受けます。 なぜ浪士組が伝通院に集められたかというと、当時の処静院住職琳瑞が尊皇思想を持った僧侶で、さらに浪士取締役の山岡鉄太郎と懇意にしていたかららしい。 琳瑞はその後、佐幕派の手で暗殺され、処静院は廃寺になったとのこと。  伝通院 処静院跡の説明板 山門の前を左に入っていくと、寺域の端に「処静院跡」の説明板が立っていました。 当時の処静院は、現在の伝通院の南西の辺りにあったそうです。 説明板の地図の中の薄茶色に塗られた部分ですが、わかるかな?  処静院石柱 現在の山門脇に、移されています。 さらに山門の左脇に、「不許葷酒入門内(くんしゅ門内に入るを許さず)」の文字が刻まれた、処静院の石柱が移されて建っています。 葷酒とは、ネギやニラなど臭気のある野菜と酒のこと。 禅宗の寺院ではよく、門の脇の戒壇石に「葷酒山門に入るを許さず」と刻まれているそうですね。 清浄な寺院の中に、修行を妨げ心を乱す不浄な葷酒を持ち込んだり、それらを口にした者が入ることを許さないという意味。 でも浪士組の皆さんの中には、一杯引っかけてからやって来た輩も多かったのでは?(苦笑) 2月8日朝、再び伝通院に集合した浪士組は、京に向かって旅立ちました。 「新選組!」でも試衛館のみんなが、わくわくドキドキしながら出発していきましたね。 見送りに来たつねさんの、不安そうな表情も思い出します。 そうして彼らは、幕末の時代を駆け抜けていったんですよね。ここから。 *旧中山道 板橋宿 脇本陣跡 最寄り駅:都営地下鉄板橋区役所前駅 慶応4年(1868)4月3日、新政府軍に捕らえられた近藤勇は、本営のあった板橋宿に送られました。 旧中山道の板橋宿は今、商店街になっています。 近藤は新政府軍の本営が置かれていた本陣・飯田新左衛門方に引き立てられ、取調べを受けました。 中山道に面した本陣跡には、今、スーパーマーケットが建っています。 取調べを終えた近藤は、今度は脇本陣・豊田市右衛門方に預けられました。 こちらは、本陣から江戸方面へしばらく行ったところにあります。 今は路地を入ったところのマンションの入り口に、小さな標柱が建っています。  板橋宿 脇本陣跡 植え込みの蔭にひっそりと。 本陣から脇本陣へ、どのように移されたのかはわかりませんが、近藤さんはこの道を、どんな思いで通っていったのだろうと思いました。 5年前、京へ向かって通ったこの道を。 板橋宿に幕末の面影は残っていませんが、懐かしい昭和の商店街がそのままの形で残っていました。 お肉屋さん、魚屋さん、八百屋さん、お豆腐屋さん、お米屋さん・・・。 小学生の坊主たちが自転車で乗り付けている、おもちゃ屋さんもありましたよ。 そうそう、なんのお店だったか、店先に立て掛けてある大八車を見つけてしまいました。 「こ、これって大八車だよね?」と思わず呟く私・・・。 だって、小さい頃に1~2度見たような記憶があるだけだもの。(汗) *板橋 近藤勇墓所と新選組供養塔 最寄り駅:JR板橋駅 桜の咲いている板橋の墓所の写真を、たぶんどこかで見たのだと思います。 だから、ここへはどうしても桜の季節にお参りに来たかったのです。 それに4月は近藤さんの祥月ですから。(涙) 板橋駅で降りて駅前を見回すと、前方奥に「近藤勇墓所」の文字が見えました。 満開の桜に飾られた墓所が。  板橋 近藤勇墓所 駅前の一角、そこだけ空気が違う。。 ここは、北区滝野川にある寿徳寺の境外墓地になります。 墓地に一歩入ると、そこは清浄な空気に満ちていました。 寿徳寺さんのおかげでしょうか。よく手入れされているのもさることながら、穏やかな日差しが差し込む中、清々しい緊張感を感じたんですね。 駅前の喧騒の中にあるはずなのに、静寂に包まれていたのも不思議。 正面には、まっすぐに高くそびえ立つ、新選組隊士たちの供養塔。 力強い「近藤勇宜昌(正しくは昌宜) 土方歳三義豊 之墓」の文字です。 右側の側面には戦死した隊士たちの、左側の側面には病死または刑死した隊士たちの名前がびっしりと刻まれています。 裏面には、近藤・土方の命日と、「発起人 旧新選組長倉新八改杦村義衛」、石工の名が刻んであるとのこと。 明治7年(1874)8月18日、旧幕府軍の戦没者の祭祀が許されると、永倉は墓碑建設のために動き出します。 当時陸軍の軍医だった松本順(良順先生)に協力を仰ぎ、8年に墓碑建設を申請。 明治9年(1876)5月1日に完成しました。 その高さは、3.6メートルほどもあるそうです。 供養塔の右隣りには、小さな自然石の近藤勇の墓がありました。 そして左側には、新選組永倉新八墓。 永倉さんの遺言により遺骨は分骨されて、十三回忌となる昭和2年(1927)、長男杉村義太郎の手で墓碑が建てられました。 まるで、新選組の供養塔を守るかのように。 正直、来るまでは、もっと暗く息苦しいものを感じるかと思っていたんです。 だけど墓所から感じた印象は、「新選組!」のかっちゃんの最期の表情のように、なにか全うした、満ち足りたものでした。 良かった・・・と思いました。 ここは、近藤さんが人生という旅を終えた場所。 そして、甲州勝沼の戦いのあとに新選組と分かれ、靖共隊としても会津までしか戦えず、江戸へ戻るしかなかった永倉さんは、この供養塔を建てることによってようやく新選組隊士としての旅を終えることができたのではないかと思うんですよね。 天寧寺のお墓が土方さんや戦い続ける隊士たちの思いのこもったお墓であるならば、板橋の墓所は永倉さんや生き残った隊士たちの思いのこもったお墓なのかもしれません。 私にとって板橋のこの墓所は、天寧寺と同様に、とても尊い場所になりました。 来て良かった・・・。 満ち足りた気持ちで、今回の桜紀行も終わりを迎えたのでした。 |