![]()

土方歳三を追って 会津の旅 2004年7月24・25日 (「2004年 夏 つぶやき」より)

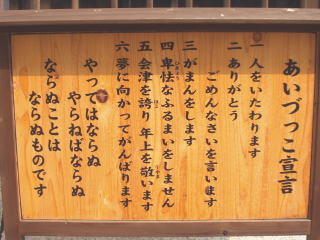

| 「夏休み、やっぱりどこか行こうよ。温泉のあるとこ。」と急に思い立って、一泊で会津に行ってきました。 慌てて民宿を予約。ちょうど武家屋敷にも東山温泉にも近い宿が取れて、一安心。(本当は温泉 旅館に泊まりたいところだけど、先日車を買い替えてしまってお金がないのだ・・・。(T_T)) 当日はお寝坊してしまって、予定より1時間遅い8時に出発。 高速道路を常磐道から磐越道へと入ります。次第に山が深くなってきました。 今回は時間が無くて回れませんでしたが、磐梯熱海ICで下りて北へ入って行くと、母成峠古戦場跡があるんですね。土方さんは宇都宮で負った足の傷が治ったばかりで、最前線で指揮を取ったかどうかは微妙なのですが、とにかく圧倒的な西軍の武器と兵の数の前には如何ともし難く、ここで 敗退したことによって、敵に一気に会津へと攻め込まれることになってしまった戦場跡です。 さて、私たちは会津若松ICで高速道路を下り、会津若松市内へと入りました。 時刻は2時近く。お昼ご飯がまだだったので、まずは腹ごしらえ。七日町通りの“元・大町札の辻(会津五街道の起点)”にある、カフェレストランへ。 ここは大正10年に建てられた元銀行の建物を、内装を変えて使っているんですね。落ち着いた 雰囲気の中、いただいたハヤシライスとカボチャプリンがとても美味しかったです。 食後は、七日町駅に向かって歩いてすぐのところに、土方さんが宿泊した清水屋旅館跡があるので行ってみました。旅館は昭和初年に取り壊され、今は銀行が建っているのですが、「清水屋旅館跡」の石碑と案内板が立っていました。 ここに投宿中の土方さんの様子が、旧幕臣の望月光蔵の言葉で残っています。 新選組副長土方歳三が同じ旅館で傷の療養をしていると聞いて見舞いに行ったところ、自分たちと一緒に戦えと言ってきた。我々は武官ではない、文官だから戦えないと答えると、土方は怒って言い合いとなり、望月に向かって枕を投げつけたというのです。 口喧嘩して相手に枕を投げ付けるなんてね、可愛いというか子どもみたいというか、思わず笑ってしまうのですけれど、その時の土方さんの心境を考えると胸がとても痛むんですよね。戦況は日に日に不利になってくる中、戦線を離脱せねばならず、負傷した足を抱え、動けない体を持て余して、さぞや苛々していたことでしょう。 さらにこの時点で、近藤斬首の報が彼の元に届いていたのかどうか。まだ知らなかったとすれば、その身を案じ、不安に押し潰されそうになっていたかもしれないし、もし晒し首になったことまで聞き及んでいたとしたら、流山であの時なぜ近藤を投降させてしまったのかと、自分を呪っていたかも しれません。そんな彼の精神状態を考えると、望月さんには気の毒だけど、「許してあげて。」と思わず手を合わせたくなってしまいます。 「清水屋旅館跡」の案内板の土方さん(笑)と一緒に記念撮影の後は、会津若松城(鶴ヶ城)へ向かいました。 市内は会津戦争の時に7/10が焼けてしまったそうで、今ある建物のほとんどは明治以降のものですが、それでも落ち着いた城下町の雰囲気がよく残っています。  会津若松城(鶴ヶ城) 鶴ヶ城は、五層の白くて美しい天守閣です。1ヶ月の籠城戦でさんざんに大砲を撃ち込まれ、明治7年には政府の命令により石垣を残してすべて取り壊されてしまいましたが、昭和40年になって再建されました。内部は、会津藩史や会津戦争などに関係する品々がわかりやすく展示されています。 特に印象に残ったのは、日新館という藩校と、会津武士としての素晴らしい教育ですね。会津藩士の子息は10歳になると日新館に入学し、漢文・書道・天文学・礼儀作法から武芸・切腹の仕方に至るまで、厳しく叩き込まれたそうです。彼らの15才(だったかな?)の頃の学力は、今の大学生 程度だったというのですから、すごいですよね。 さらに会津藩の子どもたちは、日新館に入学する前の幼少時から、遊びの中で武士たる者の心構えを身につけていきます。それが、遊びの前に必ず暗誦したという“什の掟”です。 什の掟 一、年長者の言うことに背いてはなりませぬ 二、年長者にはお辞儀をしなければなりませぬ 三、虚言(うそ)を言うことはなりませぬ 四、卑怯な振舞をしてはなりませぬ 五、弱い者をいじめてはなりませぬ 六、戸外で物を食べてはなりませぬ 七、戸外で婦人(おんな)と言葉を交えてはなりませぬ ならぬことはならぬものです この最後の一文が母子ともに気に入ってしまってですねぇ。事あるごとに「ならぬことはならぬものです!」と言い合っておりました。←おバカ(苦笑) でも、自らを律していくのにすごくピッタリな言葉だと思いませんか。人間は弱いから、ついずるずると自分を甘やかしてしまうじゃないですか。この言葉を聞くと、背筋を思わずピンと伸ばしてしまうんですよね。  「あいづっこ宣言」 会津若松市が策定した、青少年健全育成のための指針。市内のいたる所に、この看板が立っています。 「什の掟」を捩っているのが、面白くて、覚えやすい。 こうして幼少の頃から叩き込まれ、代々培われてきた会津藩の気風、会津武士の士道。武士に憧れ、武士以上に武士らしくありたいと望んだ近藤たち新選組は、会津藩にお預かりとなり、身近に接することによって、さぞや影響を受けたことでしょう。 会津藩にはこの他に、徳川将軍家第一に尽くすように定めた、藩祖保科正之によるご家訓(かきん)というものがありました。この家訓ゆえに、松平容保は京都守護職を引き受け、尊攘派の攻撃の矢面に立ち、最後まで佐幕の立場を貫いて、果ては“朝敵”という烙印を押されてしまった訳です。そして新選組もまた、会津藩と運命を共にした。 不器用なまでに真っ直ぐで、あまりにも真面目だったが故に、互いに手を取り合うようにして、時代の波に翻弄され、悲劇の底へと落ちていった・・・そんな風に思えるんですね。 天守閣の上から眺める会津盆地は、とても穏やかで美しかったです。 ところで、今年は城内南走長屋と干飯櫓にて「会津藩と新選組展」が開かれています。キャッチフレーズは“会(旧字)と誠”。 “アイとマコト”なんて懐かしい〜〜。←年がバレる(苦笑) 新選組絡みの本やグッズなども売っていて(というか、その方が多い)、本を2冊買いました。あと、新選組だけじゃ申し訳ないので、白虎隊のイラストのハンドタオルも。(^^) 5時になったので、今夜泊まる民宿へ。東山は市内を離れてとても静かでのどか。 夕食は近くの郷土料理屋さんでいただきました。 明治30年に建てられた、会津北部の大地主の屋敷を移築したというお座敷で、ゆったり食べるお料理は風情があってなかなかのもの。棒たら、鰊、田楽、餅、山菜そば、漬物、そしてにごり酒が 1杯付きました。すっかり飲めなくなってしまったお酒だけれど、やっぱりこういう時は飲みたい〜〜と、本当に舌の先で舐めるだけ。でも美味しい〜〜。(*^^*) 会津は良質の水に恵まれ、日本酒がとても美味しいそうです。くぅぅっ、お酒を受け付けなくなってしまった我が身が恨めしい。 今日はとても暑かったのだけど、さすがに夕方6時ともなると、障子を開け放した座敷の中をひんやりした風がゆっくりと通り抜けていきます。 とにかく静か。蝉の声と厨房の音くらいしか聞こえないの。普段喧騒の中にいるから、この静けさがいとおしい。 会津の風と静寂も含めて、どうもごちそうさまでした。 食後は、東山温泉へお風呂に入りに行きました。山の中、川のほとり、レトロな雰囲気がいいですねえ。(*^^*) 本当は土方さんが逗留したと言われる旅館へ行きたかったのですが、そこはお風呂だけは受け付けていないようだったので、その隣りの旅館へ。 湯川に面した露天風呂はけして広くはないけれど、川の瀬音・滝の音が聞こえてとても気持ちがいい。残念ながら月は出ていませんでしたが、ひんやりとした澄んだ空気、山の緑の香り、瀬音に混じる河鹿の鳴き声・・・。 戦の合い間のひと時、土方さんは何を想いながらこの湯に浸かっていたのだろう・・・。思いを馳せると、気持ちだけが136年前にタイムスリップしていきます。 あぁ、次に来る時は、やっぱりこの温泉に泊まるぞ〜〜!! 湯上りの心地良い疲労感の中、会津の夜が穏やかに更けていきました。 2日目も朝からピーカンのお天気、7時でももうジリジリ焼けるような日差しです。 涼しいうちに回らなければと、朝ご飯をいただくとすぐに、チェックアウトして出かけました。 まずは会津藩主松平家の墓所。東山の斜面を上っていくのですが、石段や石畳が敷いてあるとはいえ、結構ハード。でも、深い森林の中、空気はひんやりと清浄(しょうじょう)としています。歴代藩主のお墓の奥に、9代藩主容保公のお墓がありました。 容保公は西軍に降伏したあと、斗南藩3万石(青森県下北半島)に移封され、さらに廃藩置県によって東京に召還されます。その後、日光東照宮の宮司を勤め、過去のことはほとんど何も語らず、58歳の生涯を終えました。28歳で京都守護職に就任してからの波乱の人生を思う時、今はただ安らかにと願わずにはいられません。 容保公の墓参のあとは、山の斜面に続く遊歩道を歩いて、天寧寺にある近藤勇の墓へ。 この墓は、会津で近藤の死を知った土方が、容保公の許可を得、戒名をいただいて建てたものです。釈放の報せを待ち続け、会津での合流を夢見ていた土方以下新選組隊士たち。しかし届いた知らせは、賊徒の汚名を着せられ、武士としての尊厳も奪われた、斬首そして京での晒し首でした。どれほど悔しかったか。どれほど悲しかったか・・・。 お墓は天寧寺の裏手やや登ったところに、会津盆地を見渡すように(といっても、木々の梢が邪魔して実際には見渡せないのですが)建てられています。天寧寺は1421(応永28)年創建、会津芦名氏の菩提寺でもあった由緒ある寺。そこにお墓を建てさせてくださったこと。「貫天院殿純忠誠義大居士」という、まさに近藤の思いをすべて汲み取ったような戒名を書いてくださったこと。容保公のお人柄が偲ばれてなりません。土方と新選組隊士たちはここで悲しみを振り切って、会津戦争へ、そして仙台から箱館へと転戦していきました。 今、近藤さんのお墓の隣りには、土方さんの慰霊碑が建っています。土方の戦死を知った容保公が、戒名を聞いて改めて下賜し、慰霊碑を建ててくださったと聞いています。130年の時を経て、 2人はここに並んで今の日本をどのように見つめているのでしょうね。 日も高くなって、気温もぐんぐん上がってきたようです。 さて次は、会津武家屋敷の見学です。 ここは、幕末の家老西郷頼母邸を復元したもの。 西軍がいよいよ会津城下に入って来るという時、留守を守っていた頼母の妻・母・娘たちは、城へ入って足手まといになるのを避け、邸にて自害しました。その数、使用人も含めて21名。このように、城下で自ら命を絶った者は大変多かったそうです。また、娘子隊を結成して戦った女性たちもいました。女子供にまで、藩主への忠誠と会津武士の誇りがみごとに徹底されていた・・・。でもそれを称えるべきなのかどうか・・・。悲劇の前には言葉もありません。 たくさん歩いてお腹がペコペコ。暑さで喉もカラカラです。 お昼ご飯は、いにしえ夢街道沿いの手打ちのお蕎麦屋さんへ。奥会津の曲屋を移築したお店で、コシのあるおいしいお蕎麦をいただきます。わさびは食べる前に自分でおろして。いんげんの胡麻和えや茄子の煮物もついていて、満腹満足。蕎麦茶もほどよい香りと甘さが良かったです。 一息ついて、白虎隊自刃の地、飯盛山へ向かいました。 お墓への参道は長く急な石段が続いています。石段の隣りには有料のスロープコンベアもあるのですが、私たちは石段の方へ。でも炎天下の中、上るのは結構しんどい。ぜぇぜぇ言いながら必死に上っていると、「石段は足で上るのはとても大変です。」という、スロープコンベアへ勧誘するアナウンスが大音量で繰り返し流れてきて、超ムカつく〜〜〜!! それでもなんとか上まで上ると、白虎隊隊士の墓は深い木立の中、19基が静かに並んでいました。 白虎隊は風雨の中、猪苗代湖畔戸ノ口原へ出陣しますが、兵糧を調達に出かけた隊長日向内記とはぐれたまま、西軍と戦い敗れ、山の中を敗走します。猪苗代湖の水を会津盆地に引く戸ノ口堰洞穴を通って、飯盛山まで戻ってきた士中二番隊の20名は、山頂から、炎と黒煙に包まれたお城を見て呆然とします。本当は城下が燃えているだけだったのですが、ただでさえ飢えと寒さで限界に来ていた僅か16〜17歳の少年たちは、城が落ちたと思い、城と藩主に殉じるため自刃して果てたのでした。 お墓から少し離れたところに、隊士たちの自刃の地があります。そこからは、遠くに小さく鶴ヶ城を見ることができます。思ったより小さくて、あぁ、ここからではお城が燃えているように見えたかもしれないと思いました。 自刃した20名のうち、1人飯沼貞吉だけが助けられ命を取り留めます。彼は電気技師として明治の世を生き抜きますが、白虎隊のことはけして語ることはなかったそうです。彼の墓も、19人の仲間たちの傍らに建っています。 今でこそ一人一人の立派な墓が建ち、記念碑や歌碑も建ち並んでいますが、当時自刃した隊士たちの遺骸は、ずっと野ざらしのままでした。白虎隊士に限らず、会津の城中城下に至るまで、遺体の埋葬は、朝敵であることを理由に禁じられていたのです。 見るに見かねた村人の1人が、隊士たちの遺体を密かに埋葬しましたが、西軍に咎められ捕まってしまったとか。結局取り調べの結果、個人の良心でしたこととして、彼は釈放されたそうですが、それにしても・・・と怒りを禁じえません。戦とはそういうもの、いかに会津への恨みが大きかったか(その中には新選組への恨みを転嫁したものもあったでしょう)とわかってはいるけれど、それでも亡くなった後まで野ざらしにして辱めるなんて、あまりにも野蛮な・・・。あまりにもひどい・・・。 それでも空はどこまでも青く高く、木々はあくまでも緑深く、穏やかな会津の風が怒りを鎮めてくれるのでした。 墓地から少し下っていくと、さざえ堂という珍しい螺旋構造の観音堂、そして戸ノ口堰洞穴の出口を見ることができます。洞穴は、本当に人1人が通るのがやっとというくらいの大きさで、ここを首まで水に浸かって歩いてくるのは、どんなに大変だったことでしょう。 旧参道を通って戻ってくると、白虎隊記念館があります。 ここには近藤の鉢金や土方の鎖帷子、島田魁の袖章など新選組関係の資料も展示してあります。会津藩や新選組など東軍の資料だけでなく、西軍の資料も多数展示してあって、節操がないといえばないのですが、でも戦から時が経ち、憎しみ合うことなく歴史を見つめる姿はいいなぁと思いました。 さて記念館から5分ほど歩いたところに、旧滝沢本陣があります。ここは白河街道の滝沢峠の登り口にあたり、参勤交代の時の休憩所として使われました。郷士の屋敷を増築した茅葺書院造で、日野宿本陣に比べるとかなり質素です。 会津戦争の時には土方も立ち寄り、ここまで出陣してきていた容保公を鶴ヶ城まで送り届けた後、援軍を求めて米沢から庄内へ向かったとされています。 屋敷内には刀傷や弾痕がたくさんあって、ここでも戦闘があったのかと思いましたが、滝沢峠を越えてなだれ込んできた西軍が面白がってつけていったとのこと。それほど勢いが余っていたのね。(苦笑) 気がつくと時刻はすでに4時。そろそろ帰らないと、家に着くのが深夜になってしまいます。 いつのまにか会津の空は雲に覆われて、ボツボツと大粒の雨が落ちてきました。 遠くで雷も鳴って、激しい夕立の予感。雨に追われるようにして、会津の町を後にしました。 一泊二日じゃやはり全部回れなくて、三番隊組長斎藤一以下会津に残った新選組が激戦を繰り広げた如来堂、その後の人生を会津とともに送った斎藤一改め藤田五郎の墓、復元された日新館、足を伸ばして母成峠古戦場跡や大内宿にも行きたかったなぁ。 必ずや、もう一度訪れることを誓って・・・。 |